“没钱还生这么多孩子,活该穷一辈子。”

“以色列是最聪明的民族。”

“应该对罪犯和遗传病人实行绝育。”

只要你经常关注互联网舆论,那么你大概率应该听过类似这样的论调。它们的观点和立场不尽相同,但都属于“社会达尔文主义”的范畴。

什么是社会达尔文主义?作为自然科学重要著作的《进化论》如何演变出了社会达尔文主义?为什么那么多人曾经、至今都相信它?它错在哪里?有什么问题?

加州理工学院博士,浙江大学教授王立铭在他的新书中,以通俗的语言,进行了严谨的科学讲述,分析并解一一答了这些问题。

《三体》的作者刘慈欣这样评价王立铭:他的作品“让我们了解生命的亿万年演进的同时,也让我们重新看待自己,让我们知道人生中每天经历和感受的这一切,在本源上来源于何处。”

下文选摘自《王立铭进化论讲义》,经出品方授权推送。

一、什么是社会达尔文主义?

社会达尔文主义,简而言之,就是一种试图用达尔文的进化论来解释和干预人类世界的思想。

说起来很有意思:进化论是用来解释生物现象的,但它的诞生受到了人类世界的直接影响。

法国政治经济学家马尔萨斯在《人口原理》一书里提出了著名的“马尔萨斯陷阱”——人口的增长是指数式的,而粮食产量的增加是线性的。天下太平一段时间,大家拼命生孩子,人口数量就可能突破粮食供应的天花板,导致饥荒、 瘟疫和战争等灾难。达尔文本人正是从马尔萨斯的思想中得到了很多启发,才提出了生存竞争和自然选择的概念。

而反过来,达尔文的生物进化论思想,又很快被他的英国同乡斯宾塞(Herbert Spencer)用以解释人类世界。

在斯宾塞看来,人类世界的发展也同样(应该)遵循达尔文的进化理论。比如,人类个体之间存在天然的差异,这种差异可能会体现在体力、健康、智力、财富、权力各个方面,而且可以代代传承,恰如达尔文所说的“可遗传的变异”。

这些人类个体在马尔萨斯陷阱的生存压力下,展开激烈竞争,带来了弱肉强食、适者生存的结果。最终,竞争会塑造“完美的人”,也会带来人类社会的整体进步。如果人们自觉地、制度性地应用这套方法论,对人类世界进行筛选和 改造,就会更快地促进人类的整体提升。

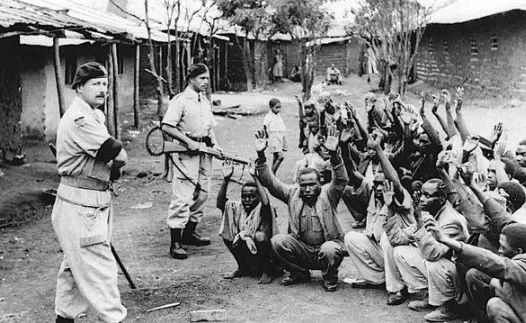

这种理论在19世纪中叶到20世纪中叶这100多年间风行世界, 产生了非常深远的社会影响。欧美国家社会政策的制定者用它为原教旨资本主义张目:既然弱肉强食、优胜劣汰是人类进步必须的,那当然没有必要为老弱病残等弱势群体提供特殊保护,更没有必要设置最低工资、完善社会福利。

它还为世界范围内的殖民主义和种族歧视提供了思想基础:既然人类世界就是一个大号的生存竞争战场,那所谓的优等民族征服、奴役甚至是灭绝所谓的劣等民族,就成了天经地义的事情。

此外,它还为臭名昭著的优生学提供了理论依据:要实现人类的整体进步,当然得鼓励竞争的胜出者多生孩子,禁止患有遗传疾病的人生育后代。

进化论思想在19世纪末进入中国,从一开始就带有强烈的社会达尔文主义色彩。彼时积贫积弱的中国饱受帝国主义欺凌,深陷生存危机。严复先生翻译赫胥黎的进化论著作《天演论》(原名《进化论与伦理学》),正是为了警醒中国人与天争胜、强种自保,否则就有可能在弱肉强食的强国之林亡国灭种。为了凸显这个观点,严复先生还不惜删改和扭曲了赫胥黎著作的原意。

到了第二次世界大战时期,社会达尔文主义直接刺激了纳粹德国的扩张野心,也让它们心安理得地发起了面向犹太人、斯拉夫人等所谓“劣等民族”的系统性种族灭绝。所以在“二战”结束后,社会达尔文主义逐渐被各国知识界唾弃和批判,淡出了人类的思想世界。

今天,社会达尔文主义基本成为了一个带有强烈负面色彩的词汇,除了在一些对它展开批判的场合,已经很少有人主动提到和应用这个概念了。

二、社会达尔文主义错在哪儿?

从上面的描述里你可能也发现了一个问题:社会达尔文主义这套理论的死亡,主要是因为它对人类世界造成了深重的破坏。这么理解当然没有错,但如果只是就着结果去批判出发点,那么我们对社会达尔文主义的清算还是不够彻底。

因此我们会看到,在“二战”之后,总还是时不时有人冒出这样的念头:别管那些弱势群体了,让人类自由竞争、优胜劣汰,岂不是更能促进社会进步?

2020 年 3 月,当被问到为什么有资源有人脉的人可以“加塞”提前做上新冠核酸检测的时候,美国总统特朗普(Donald Trump)的回答是,“可能这就是生活吧(But perhaps that's been the story of life)”。这种条件反射式的回答背后,体现的可能就是他某种弱肉强食的社会达尔文主义思想。

那么,我们是否能在科学上找到社会达尔文主义的漏洞,彻底消解它的理论基础呢?我认为可以。在这里,我试着提供三个不同角度的思考。

第一,社会达尔文主义狭隘地理解了生存优势的范畴。

自然选择是一个彻彻底底的唯结果论者,它并不在乎生物是如何生存和繁殖的。换句话说,生物进化并不致力于也不可能创造出一个所谓完美和高级的生物。同一个环境中,会诞生利用各种方式适应环境并繁殖后代的生物。

但社会达尔文主义就倾向于把生存优势简化到几个非常简单的维度,而且这些维度的选择是非常狭隘和随意的。

比如,在19世纪的欧美国家,人们所谓的优势带有强烈的欧洲主体民族的特征,无非是身材高大、皮肤白皙、没有遗传病、有很好的智力、受过良好 的教育、家庭经济条件好......这样一来,内涵丰富的“适应”一词就被庸俗化成了人类世界里强与弱、优与劣的对比。

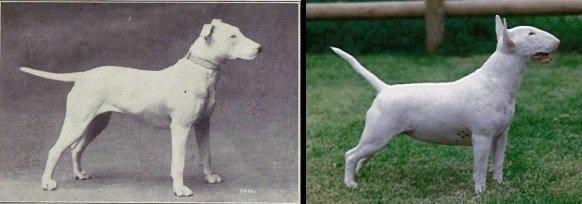

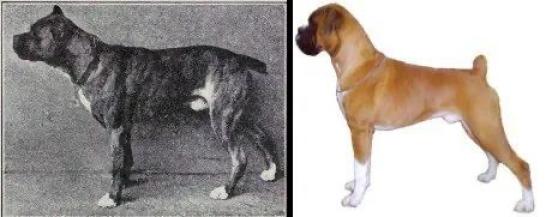

做一个简单的类比:在过去数千年时间里,人类对狗进行了一代代的定向改造,筛选出了上百种类型。但人类对狗的筛选标准是狭隘且随意的,可能关注的只是狗的体型、毛色、脸部褶皱的条纹、性格、运动能力等。利用这种方式筛选和培育出来的所谓“纯种狗”,在被人关注的特定指标上,表现得确实符合人类的预期,但在人类没关注的地方,往往存在严重的问题。

比如著名的腊肠犬(Dachshund),人类筛选培育的标准是腿短、身体长,体型像一根长长的香肠。这种体型适合钻入洞穴、帮人类捕猎獾,对猎人而言是个有用的特性。经过一代代筛选培育后,人类倒是如愿以偿了。但这类狗却携带了一个影响骨骼发育的基因变异(FGF4),这个变异正是它们特殊体型的根源,但同时也会导致包括椎间盘退化在内的大量严重疾病。腊肠狗可不是例外,几乎所有的纯种动物身上,或多或少都带有先天遗传缺陷。

可想而知,如果我们用类似的逻辑对人类世界进行定向的筛选和改造,比如定向选择身材高大、智力超群的人,最终我们大概率会获得我们想要的这些特性——毕竟这些特性确实在很大程度上受到基因的影响。

但基于生物系统的复杂性,这种做法不可避免地会在我们并不关注的地方带来巨大的风险。也许这些健康、强壮、聪明的个体,普遍患有严重的精神分裂症和反社会人格呢?也许他们的繁殖能力低下呢?也许他们对某种全新的病毒敏感,一波疫情就可能毁灭了整个人类物种呢?

一个人类世界的例子:在疟疾肆虐的热带雨林地区,血红蛋白的 HbS 基因变异提供了某种生存优势。因为携带一个拷贝的HbS 基因变异的人拥有一定程度的抵抗疟疾的能力。而在现代社会,人类可以通过灭蚊预防疟疾、通过奎宁、青蒿素等药物治疗疟疾,这个基因变异的生存优势就变小了,反而造就了某种生存劣势。因为一个人如果携带两个拷贝的HbS基因变异,就容易引起致命的镰刀型细胞贫血症。

如果我们在古代世界用“拥有HbS基因变异,即拥有疟疾抵抗力”作为筛选标准,培养优秀人类,那岂不是会把现代人类都导向镰刀型贫血症?反过来,如果我们按照现代社会的标准,把没有 HbS 基因变异作为筛选标准,那么筛选出来的人类是否会因此丧失在热带雨林地区的生存能力?

第二,社会达尔文主义把充满成长性的生存竞争,搞成了你死我活的零和游戏。

生物之间的相处方式,要比单纯的竞争和对抗丰富得多。而且,不管竞争的结果是什么,生物的总体生存空间都是在扩大的。在相同的地球环境中,伴随生物的不断进化,生物世界里出现了各种各样利用环境资源的方式、各种各样相互依存的方式。作为结果,环境中能够容纳的物种数量、生物个体数量、生物之间的相互关系数量都在持续增长。

但是在社会达尔文主义的理论中,人类的生存空间往往被看作一个大小固定的蛋糕。人类世界的唯一主题就是互相斗争,确认这块蛋糕到底应该属于谁。既然这块蛋糕的大小是基本固定的,那么这场生存竞争就注定是你死我活的零和游戏。

这种“蛋糕无法做大,只能再次分割”的假设,不仅不符合生物进化的事实,也不符合人类世界的发展现状。在人类诞生之后,虽然地球的陆地面积没有发生什么变化,但伴随着人类世界的发展,人类能够生存繁衍的空间在持续扩大、人类的食物供应也在快速增加。

在杀虫剂、化学肥料、育种技术、农业机械技术出现之后,同一块耕地能够生产的粮食、能够养活的人口,相比农业时代有了几倍、几十倍的提高,人类世界实际上已经告别了绝对的粮食匮乏(当然,分配的不公平问题仍然很严重)。换句话说,当年启发了达尔文和斯宾塞的马尔萨斯陷阱,在整体上已经不存在了。

未来,新能源技术可能会让人类彻底告别能量匮乏,脑机接口和虚拟现实技术可能会让人类彻底告别生活空间的匮乏,宇宙空间的探索还能继续拓展人类的生存空间。蛋糕只要能做大,社会达尔文主义的零和游戏假设就站不住脚了。

我想特别提醒的一点是,新的生态位的探索、新的物种相处关系的建立在生物进化中往往需要漫长时间的积累。毕竟,生物特性的变化无法一蹴而就,它是代代之间随机变异和自然选择积累而成的。但人类的情况有所不同,我们能够通过知识的创造、传播、积累,以比生物进化快得多的速度进行文明的进化,达到拓展生存空间、做大蛋糕的效果。更重要的是,人类过去两三百年的飞速发展告诉我们,新知识的创造、传播和积累固然需要一定程度的竞争和对抗,但也同样需要开放心态、合作精神和长期主义。在零和游戏的预设之下,这一切更是无从谈起。

第三,社会达尔文主义还混淆了事实判断和价值判断。

科学意义上的进化论,描述的是生物进化过程的基本规律,只考虑“真相是什么”这样的事实判断问题,不涉及“这样对不对”“这样好不好”的价值判断问题。

这也是所有科学的共同点之一。

比如在生存竞争中,只有一部分生物个体能够生存和繁殖,另一部分生物个体则被淘汰——这种现象导致了生物特性持续发生变化。进化论只会告诉你,此时此刻的自然选择青睐前者,并不会认定前者天然比后者“好”,更不会说前者“应该”活,后者“应该”死。

但社会达尔文主义关心的恰恰只是价值判断问题。比如,在19世纪末的不少社会达尔文主义者看来,身体强壮健康就是好的,虚弱多病就是坏的;性格直爽勇敢就是好的,懦弱友善就是坏的;白种人就是好的,黑人和黄种人就是坏的......好的就应该发扬光大,坏的就应该彻底消灭。

他们试图用这些非常主观的价值判断标准来指导人类世界的发展方向。但是,价值判断的标准是人为选定的,是从某时某地某一部分人的价值观里衍生出来的。在不同的时间地点、不同人的心中,世俗角度下优劣的判断标准实际上是不可能达成一致的。

比如在古代世界,性格残忍好斗可能是一条优势,因为这样的人更容易通过争斗获得好处;但到了现代社会,人们普遍会认为性格友善、容易合作的人更有优势。再比如在食物匮乏的年代,人们普遍认为肥胖是富足和美好的象征;而到了富足年代,人们又开始觉得好身材代表着自律和健康......

既然价值判断根本没有一个客观成立的标准,那么社会达尔文主义者到底打算按什么标准对人类做定向改造呢?

如果坚持自己喜欢的那一套,那只能说明他们的思想是极端自私的。而如果允许筛选标准经常变,允许各地的人设置不同的筛选标准,那就更说明利用社会达尔文主义改造世界的目标是根本无法实现的。

说得更直白一点,如果社会达尔文主义真的嵌入人类生活当中,我们就会面临极端风险——一方面,彼时彼刻的人类价值取向会被 永久性地固定下来,成为成败判断的金科玉律;它还带有强烈的自我实现的特质,会一代代强化和固化,很难被逆转。另一方面,不同地域、文化、传统的人们,将会开启一场按照各自的价值取向进行定向筛选的人类社会改造计划,最终的结果将是彼此无法互相理解、视若仇雠。

这样的世界别说我们根本不想要,也是从根本上违反进化论的自然规律的。

本文选自

作者:王立铭

出版社:新星出版社

出品方:得到图书

出版年:2022-3

原标题:《社会达尔文主义,今天还有人相信它吗?》