文 │经纬

2021年,元宇宙火遍全球。

与此同时,作为元宇宙最核心的领域——VR产业也被业界视作迎来了发展拐点。不仅在于国内的字节跳动花费90亿的巨资收购了VR品牌Pico,更在于Meta(原facebook)旗下的VR一体机Oculus Quest 2销量突破一千万大关。

随着互联网巨头纷纷入局及VR产品销量的进一步增长,作为内容端的VR影视也逐步成为区别于传统影视行业的一片新蓝海,投资人和创作者们趋之若鹜。

尽管囿于技术和商业模式等因素,VR影视目前尚处于早期阶段,但自2017年威尼斯电影节首次设立“VR竞赛单元”以来,以欧洲三大电影节为主的国际电影节相继设立VR单元,为VR影视的发展做了极有效地助推。

而中国更是VR影视的较早入局者。据相关媒体报道,自2016年“VR元年”以来,贾樟柯、张艺谋等大导演均已介入到VR影视的内容制作中。《烈山氏》《无主之城》等多部国产VR影视也都曾入围过各大国际电影节。2020年,由爱奇艺自制的VR互动电影《杀死大明星》更是一举斩获威尼斯电影节“最佳VR故事片”大奖。

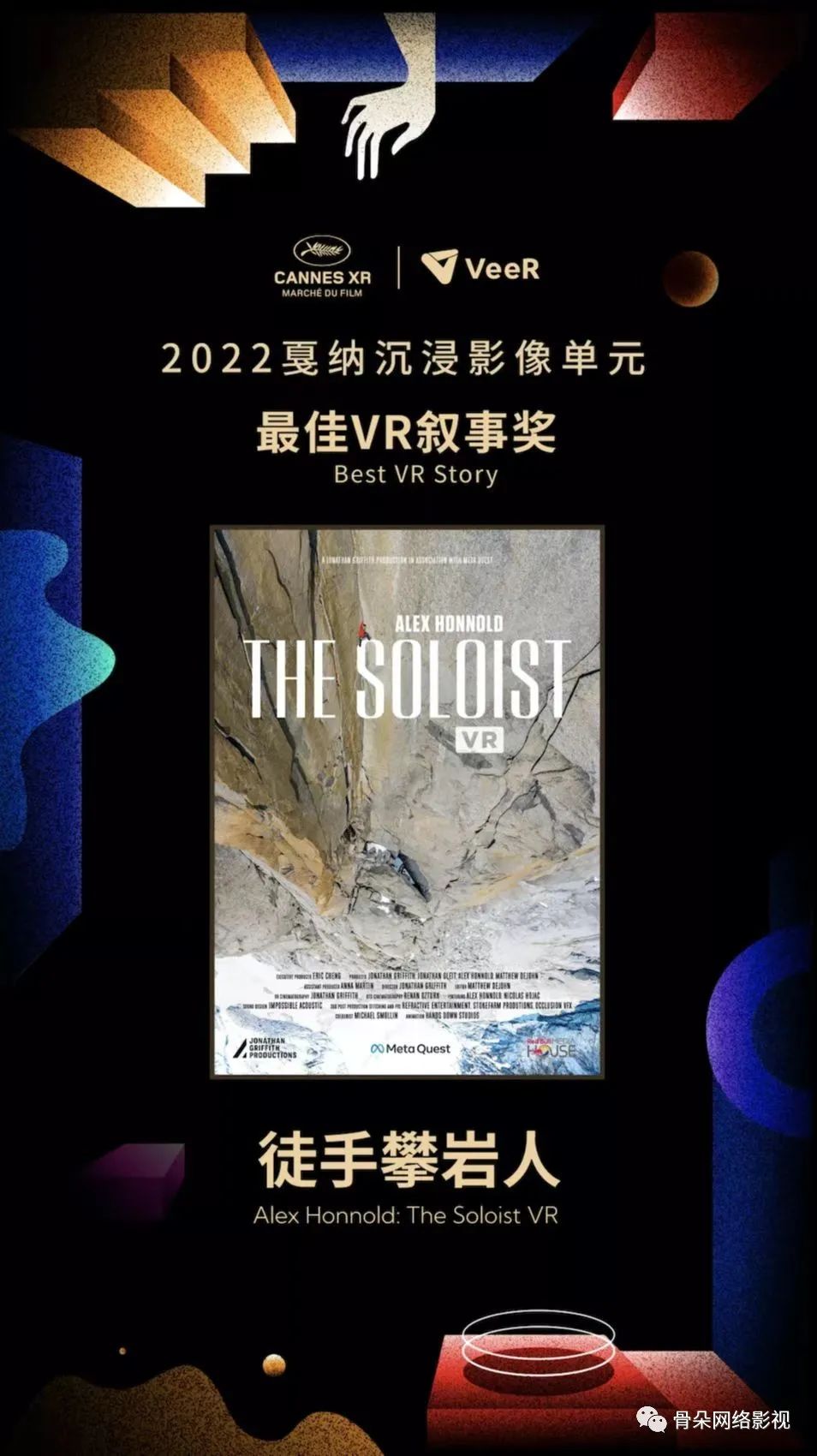

在刚刚落幕的第75届戛纳电影节上,由戛纳官方联合中国公司VeeR(北京为快科技有限公司)主办的2022年戛纳XR沉浸影像单元,由于入围作品整体质量的提升以及邀请到章子怡、汉娜·明格拉等人担任评委,受到国内外媒体的广泛关注。

而这已经是VeeR第三年与戛纳携手举办戛纳XR沉浸影像单元了。这三年里,VeeR不仅通过戛纳XR单元见证了全球VR从业者、创作者在内容层面的不断尝试与突破,更是通过不断布局VR影视、VR动画、VR游戏、VR音乐等VR内容产业,迅速崛起为在国内外主流VR设备上领先的VR内容平台。

为此,我们与VeeR VR联合创始人陈婧姝聊了聊,希望能更多地了解戛纳XR沉浸影像单元以及VR影视产业的发展现状。

VeeR VR联合创始人陈婧姝

以下,为陈婧姝的自述:

戛纳XR:

从内容形式到评委阵容的多元化升级

戛纳XR沉浸影像单元从2019年举办第一届以来就广受业界好评,但在2020年因受疫情影响,戛纳电影节取消了线下的颁奖和展映环节。

在此之前多作为参与者的我们,与当时戛纳XR的策展人分析探讨后,一致认为XR作品本身作为一种可以“超脱现实”的表达形式,应该尝试突破传统电影节形式、选择一种打破时空限制的方式来进行交流和展示。

最后我们想出了在VR虚拟空间里举办展映和颁奖典礼的形式。一方面,我们和戛纳官方合作采取线上联合征片、线上展映和颁奖的形式向全球观众展示戛纳XR优秀入围作品,另一方面,为了能让更多国内的同行及VR爱好者体验到这些作品,我们也在中国线下设立了同步展映空间,前两届在隆福寺,今年将在郎园Station。

这是VeeR与戛纳XR的首创,并从2020年开始在行业里形成了常态,现在,威尼斯电影节和西南偏南电影节(SXSW)等的XR沉浸影像单元也都采用了类似的形式举办。

今年是VeeR与戛纳合作的第三年,这三年里我们见证了全球VR内容的多元化发展与许多方面的升级。首先是内容形式上的提升,从2020年征片范围只有360视频,到现在形式已经拓展到6DOF(6自由度)的交互式内容,各种新技术被应用到作品中,创作者不仅发挥了VR的多感官沉浸式视听体验,还加入了手柄、手势、语音等多类型交互设计,让观众不再只观看,而是真正沉浸其中与作品互动;与此同时,VR叙事也在逐渐成熟,故事的篇幅增长,出现了很多完成度较高的VR叙事作品。

还有一个比较大的变化来自于评委阵容,这也从侧面反映出了VR影视正在逐渐从原来的“小圈子”破圈进入更大的泛文娱内容领域。

2020年戛纳XR单元的评委主要来自VR行业内,2021邀请到了顾长卫导演加入戛纳XR 未来奖评委会,顾导的加入为VR内容创作提供了新的视角,也带来了传统电影行业对VR领域的关注。2022年评委阵容进一步升级,除了章子怡之外,还有Bad Robot 电影公司总裁汉娜·明荷拉,以及Lucasfilm旗下沉浸影像工作室ILM x Lab的负责人Vicki Dobbs Beck(薇姬·多布斯·贝克)等这样的业内大咖评委。

VR影视制作:

与传统影视的连接及不同

VR影视制作跟传统影视制作环节大致类似,都是先有策划、大纲,然后有剧本、分镜、概念设计,再到拍摄、后期等,但每个环节又都不太一样。

首先,VR影视编剧一般是受过专门训练的,或是对VR有比较深的认知的,在创作过程中要有比较好的空间感。

其次,VR影视基本的视听语言不是以镜头为单位,而是以空间为单位,所以要求导演对于分镜头的设计,对于现场的把控都需要带着空间思维。而拍摄现场一般只有演员,其他人都需要躲起来,导演会在另一个房间带着VR头显进行监看。

此外,VR影视还有一个比较大的特点是后期前置。由于VR影视的拍摄比较复杂,是先用360度的相机去拍摄,再在后期进行缝合抹除,所以一般在VR前期策划阶段,后期制作总监就会介入进来,去判断哪些内容是可实现的,哪些难度会比较大,以防止可能出现的问题。

但在人员构成上,一个十几人甚至几十人的VR剧组,后期人员可能会多一些。整体来说,目前VR影视的创作者一大半还是从传统影视中过去的,如从视效、动画、游戏、数字艺术、线下表演等领域转到了VR创作。

而在作品的题材类型方面,VR影视创作者与观众期待之间目前也存在着一定的gap(缝隙),特别是在国外,VR影视创作者很多是独立导演,他们偏向于做更艺术性的探索和表达,VR作品类以艺术片和纪录片为主。

但从观众端的诉求来看,实际上观众更希望看到更多的虚构类故事,比如科幻、悬疑、惊悚、恐怖、奇幻这种比较重类型、偏商业化的内容。所以,目前来说VR影视的市场化没有做得那么好。

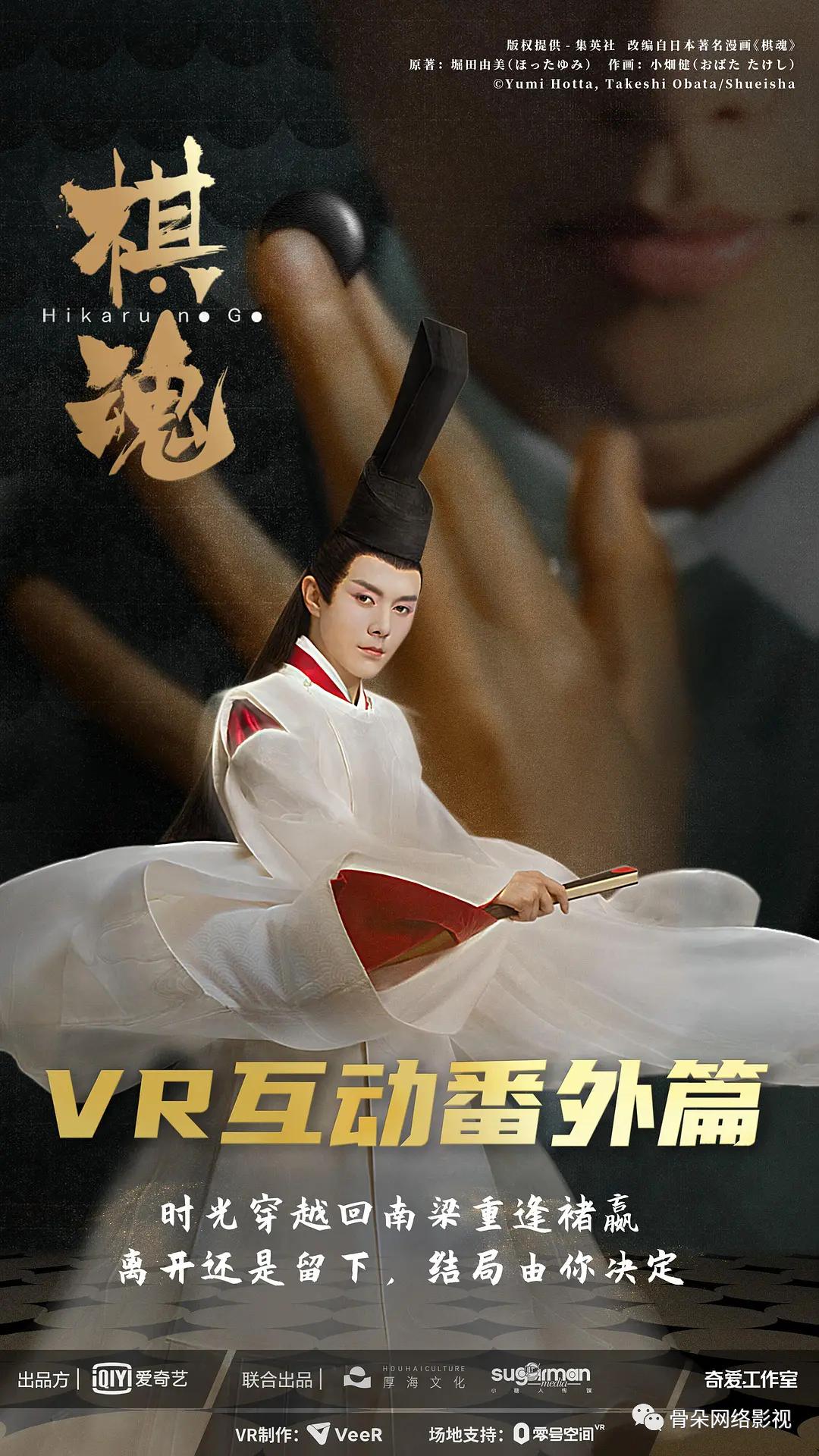

但这种沟壑的存在,也让我们看到了一些可能性。我认为,在VR影视的题材选择上,有几种类型是能发挥VR优势的:一是能发挥VR沉浸视听的特点,比如很强的视觉奇观。二是强氛围感的,比如悬疑类题材的氛围感能在VR里得到很好的放大。第三,VR里演员跟观众可以有面对面的互动和产生更强的情感连接,一些偏粉丝向的内容也是适合的。

在目前阶段,VR原创内容和IP改编内容都有,但在发行上更容易获得成功的还是以IP改编为主。一方面IP的量级和影响力已经为VR改编打下了观众基础,另一方面,VR改编IP的版权费也并没有传统影视IP那么高。此外,许多IP方也将VR作为他们剧宣的一种手段。

以《棋魂》为例,VR作为该IP的一个衍生体验,其实是跟正片的创作有一定的关联或者互补性的。比如很多观众对于剧版《棋魂》结尾意难平,我们就在VR作品里给观众圆了这种意难平,很多观众反馈特别好。所以从创作的角度来说,VR创作如果能够及早介入IP,会更好。

除此之外,VR影视也是IP衍生的一个非常好的新方式。通常情况下,只有像迪士尼乐园、环球乐园,以及一些大的影视剧IP,才有能力去做线下的主题展,通过物理空间让观众走进IP世界,但是VR其实可以突破物理空间的限制,在虚拟世界中建立一个主题乐园,直接让游客走进IP的世界。

VR影视发行:

良性商业模式初步形成

VR影视发行,分线上和线下两种。

线上发行面向已经购买了VR头显的用户,比如在我们平台VeeR上发行,一般的商业模式是以单片付费为主,价格方面国内跟海外还是有比较大的差异的,海外大概3~6美元,国内可能五、六块人民币。

线上发行除了直接这种To C的单片付费模式,也可以TO B转授权给一些第三方平台,比如中国移动等电信运营商和Pico等VR头显厂商,他们现阶段主要是为了推广5G网络或是自己的头显设备,可能会付一笔费用给创作者,但是付完之后是以免费的形式播出。

线下发行就是VR影院的模式,或者叫VR体验店,基本坐落在商场或景区,观众就跟看电影或玩游戏一样,大概会付30~50块钱看一个15~30分钟左右的VR内容。

整体来说线下发行单价会比线上高很多。

从投入产出比来讲,不同的作品差异也比较大。最好的项目,可能半年就收回成本了,后面就持续产生利润。大部分项目大概是在一年左右的周期,线上加线下再加上转授权,也是可以回本的。因为VR目前还是增量市场,所以我们会发现有一个很有意思的现象,比如有一些内容,第二年的收入可能比第一年还高。

所以我们非常看好这个行业。

但VR现在大部分的内容量级也不会特别大,一般可能投入都会控制在几百万的范围内。目前我们还没有接触到上千万投入的VR作品。大部分时长都在30分钟以内,比较合适的可是20~30分钟。太短了,观众付费意愿比较差,太长了,制作成本和周期会加大。

过去两三年,随着技术和内容的发展,让VR影视的成本有所下降,再加上线上+线下+转授权商业模式逐渐形成,所以创作者们也愿意持续投入到VR的内容制作,一个良性的行业发展模式正在逐渐形成。

虽然VR影视现在的产值与VR游戏相比,1/10都不到,而且在营收层面,也还没有公开的标准数据可供参考,但整体来说VR影视是属于内容供小于求的,其实观众的需求已经在那了,只是内容的供给还是跟不上的状态。

VR行业发展:

未来3-5年是黄金期?

元宇宙概念火了,对我们这个行业来说帮助还是很大的。

像之前19年、20年的时候,我们跟IP合作,可能要花费很多精力去说服对方,让他们能够看到VR给IP带来的加成以及VR改编IP怎么做、怎么发行这样类似教育市场的工作,但是元宇宙概念火了之后就会有很多IP,可能自己就主动会向VR方向去做一些探索。而一些品牌也会更关注怎么去跟VR做结合。

所以今年我们后续也会有更多的一些IP合作,无论是影视动漫的,还是比如像音乐,或者是巡游这样的合作。IP改编项目《灵笼VR》《Line Friends VR》《蒲公英领航员VR》以及原创内容《禁忌·诡校》等项目已经都在开发阶段了。

这几年VR技术突破的最大瓶颈就是从最早期的Cardboard形态,到PC VR,再到VR一体机的升级换代。

Cardboard是将手机放在盒子里的VR纸盒形态,因其体验感较差已经被业界淘汰了;PC VR是VR头显连着电脑,但却有很大的限制,一是费用过高,VR头盔可能只要两三千,但需要匹配的电脑可能得要两三万,二是整个设置体验流程非常麻烦;而VR一体机是一个独立的设备,不需要额外的手机和电脑,直接戴上就能够使用,这个形态推出之后,在大众层面的接受度就高很多。

Oculus一体机最早是3自由度的,因为不能前后左右移动,,没有体感的部分,基本只能拿来看视频。到2019年推出的Oculus Quest是一台6自由度的一体机,它能够追踪人在空间里前后左右的位移。6自由度的设备打开了游戏的很多可能性,也比较符合大家对VR的期待,即沉浸式娱乐,而不只是坐着观看。

其实市场的反馈也证明了这种突破。去年Meta(原facebook)旗下的VR一体机Oculus Quest 2销量突破一千万台,已经超过Xbox一年的销量了,这说明至少在家庭娱乐的范畴内,VR已经开始有了一个比较稳定的受众群体。

第二个较大的突破就是刷新频率的升级。早期VR总是让人觉得晕眩,很核心的一个原因就是刷新率跟不上,一转头画面还没有更新观众就会很难受,但现在刷新率已经基本能做到72Hz到90Hz,甚至更高的还可以到120Hz,这样的刷新率能够确保VR玩家可以持续玩半小时往上,也不会觉得不舒服的。

第三个突破是VR设备重量的减轻。对于普通玩家来说,目前VR头盔还是比较重的,但是今年Facebook大概10月份会出新产品,头盔可能会比现在再轻和薄一半以上。

Meta最新VR头显 Project Cambria 预计今年10月推出

第四个突破就是整个内容生态的升级。最早的时候,VR头显买回去也没有什么内容,但是大概从去年开始,整个VR行业特别是偏游戏向的内容,增加的量很大,比如 Quest上比较优质的内容也有大概两三百款,根据他们自己的数据,现在应该是有100多款VR内容是超百万美元级别的收入,大概十几个头部的内容能够达到千万美元甚至两三千万美元这样的收入量级。

内容生态起来了,也会反过来吸引更多的用户和玩家去购买设备。

我觉得目前VR在国内发展的困难点,其实主要还是VR设备的普及率和设备保有量不够。做内容平台的,肯定是需要基于硬件普及的力度。但pico被字节收购之后,这一块的投入也在逐步加大。

其实海外增长已经很快了,包括从今年到明年应该还会有几个巨头入局,国内的腾讯,海外的PS VR、苹果等都会发新品。因此,我们判断接下来3~5年VR行业会有一个黄金发展期。可能5年左右,VR用户就能够达到全球突破一个亿用户这样的节点,现在全球大概1500万左右相对比较活跃的用户。

正如许多人预测的那样,以VR和AR位代表的沉浸式计算设备会逐渐代替手机和电脑,成为下一代的计算平台,但这肯定也是一个10年以上的发展过程。

原标题:《从戛纳到大众市场,VR影视的逆风漂流丨专访VeeR VR 联合创始人陈婧姝》