原创 南艺翻译小组 影艺家

Aleksandr Rodchenko

《MoMA摄影史》(Photography at MoMA)依托现代艺术博物馆丰富的摄影藏品,为我们呈现了一部连贯、独特且全面的摄影史。它由现代艺术博物馆摄影部第五任主任昆汀·巴耶克(Quentin Bajac)主编,参与编撰者包括:MoMA摄影部的助理策展人露西·加伦(Lucy Gallun)、罗克萨娜·马可奇(Roxana Marcoci)和莎拉·赫尔曼森·迈斯特(Sarah Hermanson Meister)以及加拿大小说家、视觉艺术家和设计师道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)。

《MoMA摄影史》共有三部,按出版时间依次为《MoMA摄影史:1960年至今》《MoMA摄影史:1920—1960年》与《MoMA摄影史:1840—1920年》,分别于2015年、2016年由MoMA出版社出版。此三部曲延续了昆汀·巴耶克一贯主张的国际视野,打破了美国摄影大一统的历史现状,强调摄影的跨媒介、跨学科研究,拓宽了摄影史的研究路径。

南京艺术学院曹昆萍副教授和戴丹副教授带领摄影专业硕士研究生组建翻译团队——南艺翻译小组,历时数月,通力协作,目前完成了《MoMA摄影史:1920—1960年》和《MoMA摄影史:1840—1920年》的翻译工作,正在翻译第三部。我们希望通过译介三本书,为广大影像爱好者与研究者提供一个相互交流与学习的机会。在翻译实践中,囿于文笔和见识,译文中难免存在一些瑕疵和不尽人意之处,在此敬请广大读者不吝指瑕。

新摄影师:未来的构想

文 | 罗克萨娜·马尔科奇

译 | 郑德馨 徐欣 黄梅

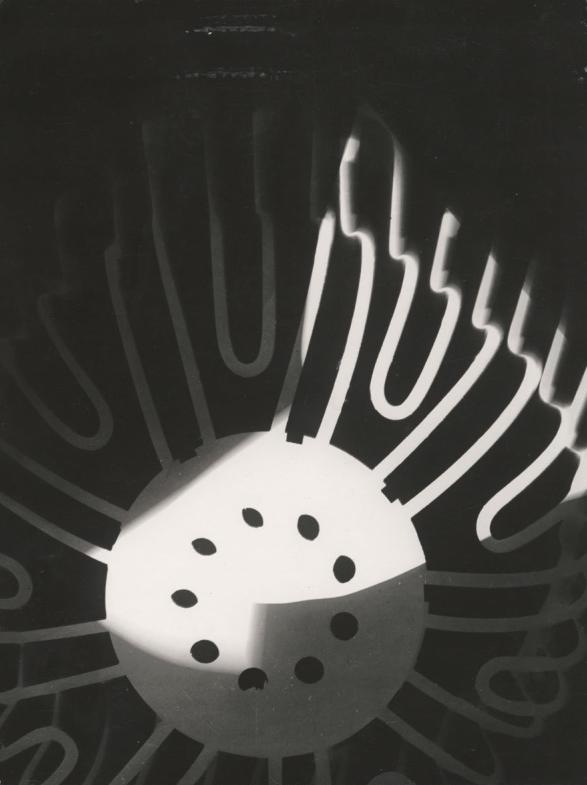

20世纪20年代,最雄心勃勃的先锋派思潮在摄影和电影作品中涌动,而非过去最引人注目的绘画和雕塑艺术。许多艺术家开始从笨重的固定相机转向轻便的35毫米便携相机(特别是徕卡相机),使用齿孔胶片和大光圈镜头,使用更高的胶片速度,并尝试合成、连续和动态的媒介制作形式。1922年,艺术家埃尔·利西茨基(El Lissitzky)宣布了传统架上绘画的消亡,他很好地归纳了这一新机器时代的精神:“画作与它为自己创造的旧世界一起解体了。新世界不再需要小画,如果它需要一面镜子,照片和电影就够了。”新一代摄影师基于大量镜头和暗房的技术(多重曝光、物影摄影、X射线、光-空间调制器、字像版式和合成照片)来探索了这一媒介。艺术家兼包豪斯理论家拉斯洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)为这些技术冠以“新视觉”(Neue Optik)的名号。

László Moholy-Nagy

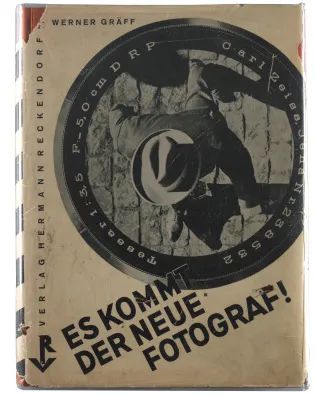

通过写作和摄影实践,莫霍利-纳吉成为这一新摄影批判理论背后举足轻重的人物。1922年,他与妻子露西娅·莫霍利(Lucia Moholy)共同撰写了简短宣言《生产-复制》(Produktion-Reproduktion),他在其中指出,将大众媒介(如摄影、电影和录音)的可复制形式与艺术意图相结合,可以获得新的感官体验和意识拓展。他在包豪斯赞助下出版的《绘画 摄影 电影》(Malerei Photographie Film,1925年)一书中进一步断言,摄影和电影预示着一种新的光文化,它已经超越了绘画中最具创新性的方面。莫霍利-纳吉提倡拥护摄影和电影成为未来的媒介,这在两次大战之间的德国引发了一系列令人瞩目的国际摄影展,其中最重要的是“德意志制造联盟”(Deutscher Werkbund)在1929—1930年举办的多场“电影与摄影”(Film und Foto,简称Fifo)展览。通过“电影与摄影”展览以及两本定义时代的书(弗朗茨·罗[Franz Roh]与扬·奇肖尔德[Jan Tschichold]的《摄影之眼》[Foto-Auge],和维尔纳·格雷夫[Werner Gräf]的《新摄影师来了!》[Es kommt der neue Fotograf!]),摄影被确立为现代主义文化的“艺术意志”(Kunstwollen),它描绘了整个光学、空间和社会变革领域。

Jan Tschichold

[Werner Gräf

《摄影之眼》得到了利西茨基、莫霍利-纳吉、赫伯特·拜尔(Herbert Bayer)、弗洛伦丝·亨丽(Florence Henri)、曼·雷(Man Ray)、阿尔伯特·伦格-帕特兹奇(Albert Renger-Patzsch)、瓦尔特·彼得汉斯(Walter Peterhans)、恩宝(Umbo)等艺术家的供稿,展示了一系列新的视觉实验。罗和奇肖尔德把利西茨基创作的《自拍照(建造师)》(Avtoportret [Konstruktor],1924年)作为《摄影之眼》的封面。这张照片结合了物影摄影、合成照片、绘画和拼贴。照片中,利西茨基的手拿着圆规放在绘图纸上,交叠着他的头,以此突出他的眼睛:这个图像暗示着,洞察力会通过眼睛传递到手,再通过手传递到创作工具上。利西茨基的合成照片将观看行为置于中心位置,正如马克斯·伯查兹(Max Burchartz)创作的《洛特(的眼睛)》(Lotte [Auge],1928年),这是一张经过放大和裁切的艺术家女儿的特写照片(同样收录在《摄影眼》)。然而,这幅将艺术家描绘成服务社会的建造师或工程师的肖像作品,是利西茨基在短暂的达达主义时期构思出来的,当时他正在瑞士治疗肺结核,并与库尔特·施维特斯(Kurt Schwitters)、汉斯·阿尔普(Hans Arp)和拉乌尔·豪斯曼(Raoul Hausmann)保持着稳定的联系。人们认为这个形象批判了自我认知的启蒙运动;当时,利西茨基在写给伴侣索菲·屈佩尔斯(Sophie Küppers)的信中,表示他接纳人类的非理性,甚至是兽性,并将自己手掌的图像称为“我的猴爪”。利西茨基的自拍照质疑了直接摄影可以提供唯一且未经篡改的真相;更确切地说,它通过复杂的蒙太奇操作和对图片理解的概念性转变,提出了一种不同的艺术特征。

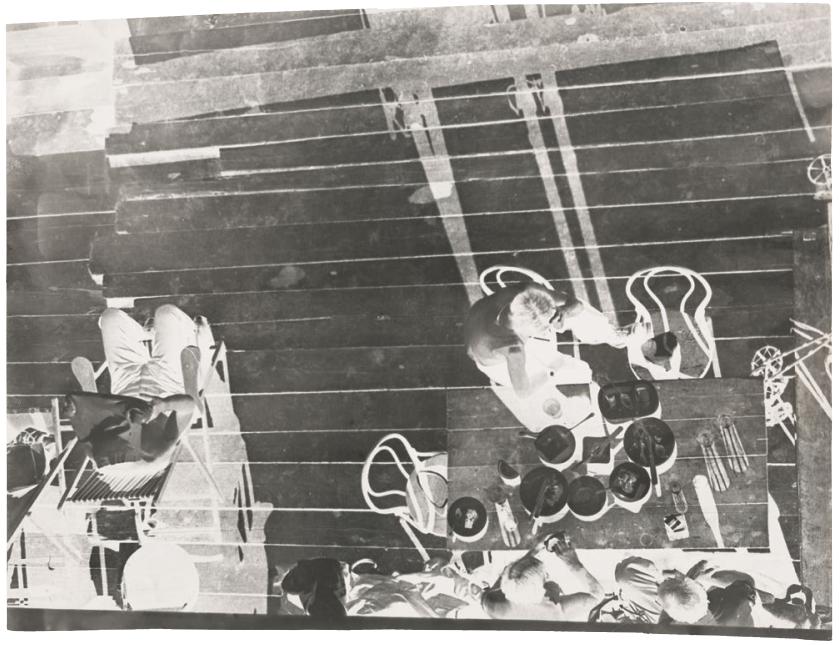

László Moholy-Nagy

在回到苏联后的几年里,利西茨基继续试验蒙太奇技术。在那段时间里,他开始将自己的作品描述为“fotopis”(用照片作画)。这个新词首次出现是在壁画版的《城市跑者(记录)》(Begun v gorode [Rekord],1926年)的草图标题中,这本身就是一件完全由其他摄影师的照片组成的作品。利西茨基与新建筑师协会(ASNOVA)的成员受莫斯科体育场馆的委托制作了这张合成照片,它将一些照片(一位跑者、一条跑道、一组栏架,以及长时间双重曝光的夜间百老汇)组合起来,以达到类似电影的效果。这些照片由利西茨基的建筑师朋友克努兹·伦贝尔-霍尔姆(Knut Lönberg-Holm)拍摄,曾发表于埃里希·门德尔松(Erich Mendelsohn)的影集《美国:建筑师图画书》(Amerika: Bilderbuch eines Architekten,1926年)。《记录》(Record)体现了利西茨基对同步性、动态性和美国精神的迷恋,也致敬了保罗·西特罗昂(Paul Citroen)的《大都会》(Weltstadt)。这是一种万花筒般的景色,由无数切开的摩天大楼碎片编织而成,它们位于世界何处,且杂志和明信片对其如何描绘都不再重要。西特罗昂对于密集的城市街区和耸立其间的超级建筑的未来设想,启发了弗里兹·朗(Fritz Lang)于1927年创作出同名表现主义科幻电影。

Aleksandr Rodchenko

Aleksandr Rodchenko

亚历山大·罗钦科(Aleksandr Rodchenko)与利西茨基一样,是年轻苏联国家的先锋派艺术领军人物,他推崇照片制版工艺和电影蒙太奇,希望建立传递和强化集体社会认知的交流网络。罗钦科与进步作家奥西普·布里克(Osip Brik)、尼古拉·阿谢耶夫(Nikolai Aseev)、谢尔盖·特列季亚科夫(Sergei Tret’iakov)、弗拉基米尔·马雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky )等共同合作,为《左翼》(LEF)和《新左翼》(Novyi LEF)杂志设计了封面和版面。马雅可夫斯基也是罗钦科首批肖像(1924年)的拍摄对象,这张照片以拼贴的形式成为了马雅可夫斯基的诗集《与财政检察员关于诗歌的对话》(Razgovor c fininspektorom o poesii,1926年)封面。罗钦科与他的支持者通过这些杂志和其他记录20世纪20年代先进技术和文化革命的纪实项目,普及了“事实书写”(factography)的概念——这是一种先锋的实践,反对用事实宣传社会主义现实主义。事实书写小组的目标不是如实地反映现实,而是通过他们的工作积极地重新界定现实。电影人兼左翼作家联盟成员吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)呼吁:“我们必须拍摄现实、整理现实、传播现实,用事实鼓动,用事实鼓吹,以事实为拳头,从而建立一个关于事实的电影工厂。”为此,罗钦科积极改造现实,创作了《母亲》(Mat',1924年)、《先锋女孩》(Pionerka,1930年)和《集合示威》(Sbor na demonstratsiiu,1928—1930年)等图像。他摒弃了传统直接的腰平取景,用碎片的特写和极端的角度带来了刺激大众的新图像。罗钦科在电影方面也有一定的经验(他曾为维尔托夫1922年的新闻片《真理电影》[Kino Pravda]设计标题),在1928年出版的《新左翼》中,他发表了自己的首篇摄影理论文章,主张电影化、断裂式地去表现主题。《司机》(Chauffeur,1929年)就是这样一幅作品:司机和摄影师的形象挤在汽车后视镜极度狭窄的空间内,司机的烟斗被隔绝在后视镜外的平面。罗钦科倾向以蒙太奇和连续性的创作方式来获得某种真相,“随着照片的问世,唯一不变的肖像照不再存在。一个人不仅仅是一个整体,他可能是由许多个自己组成的,甚至这些自己是完全对立的。”

Josef Albers

Josef Albers

同时代的约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)也在思想和方法论上,将肖像照重新定义为电影和静态摄影的交汇点。在1929年包豪斯正式开设摄影课程前不久,他就已经将蒙太奇纳入了包豪斯的预备课程(Vorkurs)。阿尔伯斯制作了包豪斯成员(瓦西里·康定斯基[Wassily Kandinsky]、保罗·克利[Paul Klee]、瓦尔特·格罗皮乌斯[Walter Gropius]、奥斯卡·施莱默[Oskar Schlemmer]等)、海景、斗牛竞技场、人体模型和埃菲尔铁塔的小尺寸合成照片。但他没有展出过这些拼贴画,在他有生之年也很少向人展示。这些作品制作于1928年至1932年,当时阿尔伯斯在德绍的包豪斯教书,在1933年纳粹关闭学校之前,它们被组装成拼贴画。20世纪30年代末至40年代,阿尔伯斯在北卡罗来纳州的黑山学院任职期间,继续用旅行照片和明信片制作更小的拼贴画。T.卢克斯·费宁格(T. Lux Feininger)是包豪斯的学生,他因拍摄包豪斯爵士乐队的古怪照片(1929年)而闻名,他教阿尔伯斯操作新的35毫米徕卡相机——这种师生角色的转换,是阿尔伯斯所鼓励的。通过将35毫米底片的接触印相与放大件并置于纸板支架上,阿尔伯斯以此探索了线性时间和多时间线的结构。通过埃尔·利西茨基肖像(1930年)和刻有“完成于一小时内”(alle während 1 stunde)字样的马尔利·海曼肖像(1931年),阿尔伯斯展示了一种电影蒙太奇式的连续画面。

Herbert Bayer

Herbert Bayer

曾于1925年至1928年在包豪斯教授印刷和广告的赫伯特·拜尔也是如此。拜尔与阿尔伯斯关系甚密,这推动了他在摄影和蒙太奇方面的个人实验。1928年,拜尔开始用徕卡相机拍照,很快就从不加修饰的照片转向夸张大胆的蒙太奇。《人与梦》(Mensch und Traum)合成照片系列共有11幅,《非人所能(自拍照)》(Menschen unmöglich [Selbstporträt],1932年)为其中之一。在这张照片中,艺术家正对着镜子观察自己,镜中的自己变成了大理石,手臂也被切掉了一段,就像一尊断臂的古典雕像。这幅肖像在视觉上摒弃了单一自我的概念,正如彼得汉斯为翁多尔·魏宁格尔(Andor Weininger)所作的肖像(1930年)一样;二者皆颠覆了雅利安人理想化且不屈的形象,这种形象曾在20世纪30年代的德国纳粹艺术和大众文化中占据主导地位。

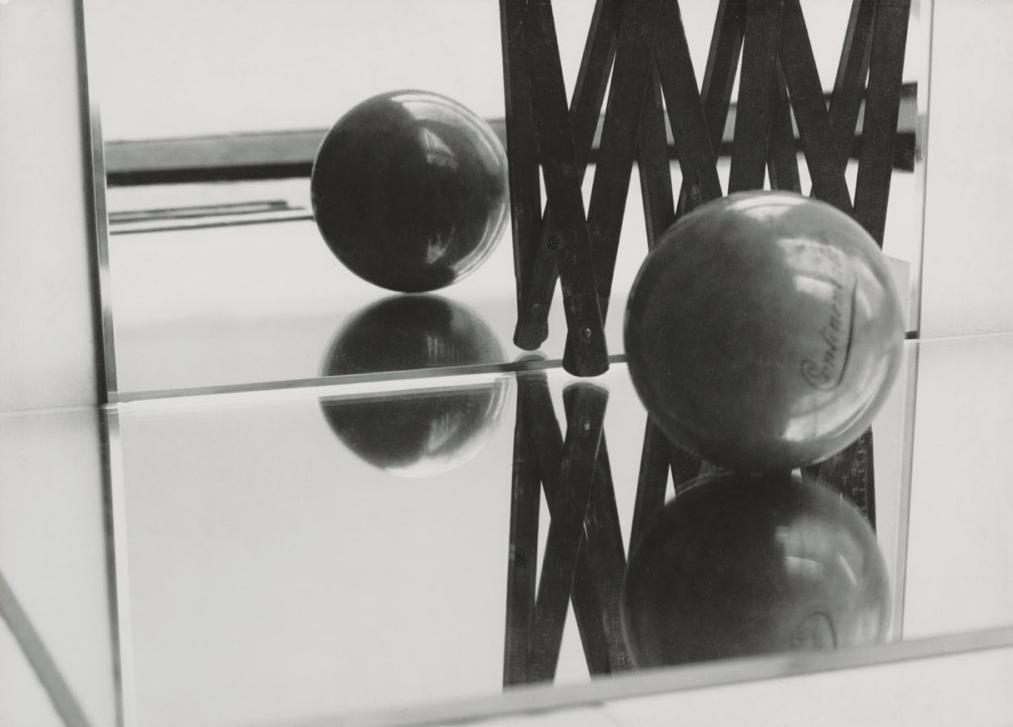

作为一幅既具有记录性质又经过修饰的图像,《非人所能(自拍照)》显然采用了达达主义和超现实主义的创作策略。这幅图像也被用来与弗洛伦丝·亨丽的作品相比较,亨丽经常运用蒙太奇和断裂手法实现空间的延伸和破碎,用镜子混淆自拍和静物。1927年,亨丽参加了包豪斯的暑期课程,在这样的校园氛围中,她与露西娅·莫霍利结为了密友。露西娅·莫霍利与她分享了摄影方面的专业知识(亨丽创作的莫霍利肖像[1927年]因其不对称的构图和紧凑的取景而吸引眼球)。1929年,亨丽搬到了巴黎,她在那儿成立了一家摄影工作室,其知名度可以与曼·雷的工作室相媲美。这家工作室也可以说是一所学校,莉塞特·莫德尔(Lisette Model)和吉赛尔·弗罗因德(Gisèle Freund)等人都曾在此地就读。亨丽使用镜子、棱镜等反射物,以框定、分割、重复等方式与她的创作对象互动,这影响了其他艺术家对于空间的探索,尤其是伊尔莎·宾(Ilse Bing)。

Ilse Bing

宾从1929年开始接触摄影,并为插图杂志《法兰克福画报》(Frankfurter Illustriete)的每月附刊《插图页》(Das illustrstriete Blatt)提供图片。她于1930年搬到了巴黎,且与亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)、曼·雷和布拉塞(Brassaï)等人相熟。在那里,宾因擅长使用手持相机而被称为“徕卡女王”。在创作《用徕卡拍摄的自拍照》(Self-Portrait with Leica,1931年)时,她将相机安装在桌面三脚架上,隔着取景器罩看向镜子,这样她的正面视角便与侧面视角结合在一起,形成了镜头和视线的复杂交错。尽管宾避免将自己与任何艺术运动联系起来,但她在新闻摄影方面的工作和对几何形式主义的兴趣,使她与新视觉摄影的“新客观主义”(Neue Sachlichkeit)倾向产生了些许联系。

1925年,艺术评论家古斯塔夫·哈特劳布(Gustav Hartlaub)提出“新客观主义”,该术语原本用于区分德国绘画的当代发展及其学术前身,但很快就被用以描述所谓的“摄影式的摄影”中最激进的创新部分:即直接、锐利的图像,包括对微距特写和结构细节的尝试,以及对Objectiv(相机镜头)的熟练使用。1929年,彼得汉斯加入包豪斯学院,担任包豪斯学院首家专业摄影工作室的负责人。彼得汉斯提倡他所谓的“摄影式观看”(photographisch Sehen),这是一种新的视觉流派,也是一种新的视觉排列方式。他认为摄影是一种经验性和概念性的媒介,这一理论对格蕾特·施特恩(Grete Stern)这样的学生很有帮助,她指出:“彼得汉斯教会我如何在使用相机之前打造我的构想。”施特恩、亨丽、洛特·雅各比(Lotte Jacobi)和杰曼·克鲁尔(Germaine Krull)等人,在重新界定女性文化机构、推动新文化自由的边界方面,继续发挥关键作用。她们是职业艺术家,她们尝试摄影,参与投票,享受性别独立。施特恩同时接纳商业性和先锋性的工作,1930年她和艾伦·奥尔巴赫(Ellen Auerbach)在柏林建立了“ringl + pit”,这是一家女权主义的商业工作室(此名称来源于她们的童年昵称:“ringl”是施特恩,“pit”是奥尔巴赫)。她们共同创作,促成了一个革新性的艺术联盟,推翻了陈腐的大师崇拜。这家工作室关注普遍存在的种族和政治歧视,期间专注于肖像、广告和实验性静物,通过特写和精确用光揭示陌生的结构细节。在运营了三年之后,艺术家们决定关闭工作室。

Raoul Hausmann

Florence Henri

克鲁尔的艺术实践和她的人生经历一样丰富,包括在先锋合成摄影、摄影书和新闻摄影方面的开创性工作。她早年因从事左翼政治活动而被逐出慕尼黑,自那之后去了俄罗斯,1921年因支持反抗阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)的法国自由运动而被监禁。随后克鲁尔便搬到了荷兰,加入了约里斯·伊文思(Joris Ivens)创立的先锋电影团体“Filmliga”,后来她嫁给了伊文思。1926年,克鲁尔定居巴黎,在那里遇到了艺术家罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)和索尼娅·德劳内-特克(Sonia Delaunay-Terk)以及作家安德烈·马尔罗(André Malraux)、让·科克托(Jean Cocteau)、科莱特(Colette)和安德烈·纪德(André Gide)等人,这些人都成为了她的拍摄对象。1928年,克鲁尔取得了艺术上的突破,当时她被聘为新生杂志《VU》的摄影助理。她与安德烈·凯尔泰斯(André Kertész)、埃利·洛塔(Éli Lotar)一起,拍摄了一些激进的现代主义照片,形成了一种新的新闻摄影方式。这种摄影方式立足于表达自由和与拍摄者之间的亲密关系,所有这些都得益于她的小型伊卡莱特相机。同一时期,克鲁尔出版了《金属》(Métal,1928年),拍摄了一系列关于现代主义工业建筑和工程的照片,如起重机、机器、鹿特丹和马赛的吊桥、埃菲尔铁塔等。该系列共64幅照片,皆以强烈的特写和垂直的角度拍摄。《金属》中的作品大量采用多重曝光和直接拍摄,其结构源于电影蒙太奇,尤其是伊文思在其纪录短片《桥》(Der Brug,1928年)中的蒙太奇实验,以及苏联电影人弗谢沃罗德·普多夫金(Vsevolod Pudovkin)与谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)提出的有关蒙太奇和断裂的理论。文化批评家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)赞扬了克鲁尔的政治主张和激进的视觉美学,把她与卡尔·布洛斯菲尔德(Karl Blossfeldt)和奥古斯特·桑德(August Sander)等新客观主义摄影师相比拟。

Karl Blossfeldt

Albert Renger-Patzsch

《二十世纪的人》(Menschen des 20. Jahrhunderts)是桑德职业生涯中的重要作品集,是新客观主义的典型代表。这个作品集由六百多幅德国社会不同职业、社会阶层和性格类型的人物肖像组成,按照社会学分类,这些图像被分为七组:农民(Der Bauer)、技术工人(Der Handwerker)、妇女(Die Frau)、阶级和职业(Die Stände)、艺术家(Die Künstler)、城市(Die Großstadt)、最后的人们(Die letzten Menschen)。桑德在《我们时代的面孔》(Antlitz der Zeit,1929年)中发表了其中的60幅肖像,并由小说家阿尔弗雷德·德布林(Alfred Döblin)作序,他的《柏林亚历山大广场》(Berlin Alexanderplatz)也于同年出版。德布林指出,“桑德不是通过写作,而是通过制作照片成功地书写了社会学”。本雅明称赞桑德对德国社会秩序的层层挖掘,称该书“不仅仅是一本画册。它是一本培训手册”。

August Sander

August Sander

1931年,沃克·埃文斯(Walker Evans)在《猎犬与号角》(Hound & Horn)中把桑德的分析方法比作科学家的分析方法。1936年,因书中的人物没有达到雅利安式的标准,第三帝国的审查员封禁了这本书,而桑德暗中继续拍摄了更多的肖像。二战前夕,桑德带着他所珍惜的玻璃版底片,从科隆搬到了库赫豪森的小村庄。而他留下的三万块玻璃版在战后毁于一场大火。如今现存的底片和古董照片成为了这份20世纪最具野心的社会学文献尚存的唯一证据。

尽管新视觉和新客观主义摄影始于苏联和德国艺术家之间的丰富交流,但它很快就发展到其他国家,其新颖的想法与风格的发展出现在法国、捷克斯洛伐克、荷兰和匈牙利,甚至远至日本和美国的杂志上,尽管方式不足而一,有时甚至展现出矛盾的策略。

1922年至1932年期间,出现了一批进步的新摄影师,他们积极投身于先锋潮流中,质疑艺术在新兴技术领域是否会被重塑,这彻底修正了欧洲的现代主义。1933年后,随着斯大林主义和法西斯政权的崛起,许多与新视觉思想有关的艺术家被禁言或被政治流放,但他们的精神仍遗留于此。两次世界大战期间,艺术家们时而强调幻想,时而追求纪实;他们既强调技术应用,又追求现代性的视觉文化。这一短暂时期是摄影史上极为繁荣的时期。

作者

罗克萨娜·马尔科奇(Roxana Marcoci),现任纽约现代艺术博物馆策展部高级策展人。

译者

南艺翻译小组是由南京艺术学院曹昆萍副教授和戴丹副教授带领摄影专业硕士研究生组成的翻译团队,致力于译介国外一流的摄影文论,以飱广大摄影专业人士及爱好者。

原标题:《新摄影师:未来的构想 | MoMA摄影史》