见道方修道,不见复何修?

道性如虚空,虚空何所修?

遍观修道者,拨火觅浮沤。

但看弄傀儡,线断一时休。

——唐·司空本净

器之辨

日本江户时代的名物中,有一批独具特色的机关人偶,被称为“karakuri”(からくり),汉文是“絡繰”,发音源自葡萄牙语“carracutte”,意为以绳索牵引操弄。其中,“奉茶童子”是最广为人知的一件。因为它并非常见的提线木偶,而是一台自动机械傀儡。身长几十厘米的木制人偶穿着精美的服饰,手捧一只小托盘,上置茶杯,启动发条,它的底部齿轮会向客人行进,待客人喝完放回茶杯,它就转身原路退回。

它的发明者至今不详。日本最早明确提到奉茶童子的书面记录,是浮世草子作家井原西鹤的《独吟百韵》,出版于一六六七年。收录有它内部构造图片的《机巧图汇》,则出版于一七九六年,作者细川半藏也是这一年去世的,显然他并非其原创者。再往上追溯,平安时代记录各类民间传说的《今昔物语集》中,曾提到过两则机关发明的轶事。一则是手臂蓄水后能做杠杆运动的人偶,另一则是能四面开合的房屋滑门。但这些都与自动傀儡没有直接的关系。日本还有些学者认为,奉茶童子的前身是中国汉代的司南车。从内部构造上看貌似有些接近,但两者之间毕竟相距不止千年,而且这数千年中也并无类似物件出现,可见如此附会,太过迂远了。

由于江户中后期的和洋杂处,自动傀儡向来被认为是当时西洋钟表技术与当地古老的傀儡戏艺术相结合的产物。然而,钟表传入日本的时间确切可考为一五四三年,但目前已知的日本机械类发明,绝大多数都是仿制西洋的时钟,且在十七世纪以后才出现。若说其已能与傀儡制作结合,那这中间一两百年的空白是不符合常识的。唯有一份一六六三年的记录显示,人形净琉璃(傀儡戏)大师竹田近江曾用自己制作的活动傀儡在大阪进行公开表演,然而对此活动傀儡并没有任何具体描述,而且后世普遍将其纳入“纸芝居”(一种活动纸箱表演剧)历史,也许暗示了他当初的发明很可能是活动背板、简易的活动关节木偶,与需要齿轮系统的自动人偶尚有一定距离。还有一种传闻说,他以前是位钟表制作师,曾制作一台可以显示时辰与日月星辰的天文大钟,令当时的荷兰人颇感惊讶。然而当时中国清代的工匠早已能够制作带有天干地支标记的时钟了,且江户时代日本的天文历法本就是承袭自中国宋元时代的历法加以改进,这在日本科学史家薮内清《中国的天文历法》一书中可以得到证实。可见,日本的机械钟制造在十六、十七世纪时只能算刚刚萌芽,而且制作技术尚未普及,不足以支撑奉茶童子的机械原理乃西洋钟表来源的论点。

看来,对于这一被人们理所应当地认作日本几百年前的传统玩具,唯一比较具体的线索只有《机巧图汇》一书。它被认为是日本最早的“机械工程总集”。然而,若领略其具体内容,却更令人大感意外。此书一共分为三卷,只有首卷称得上是真正的机械学,即时钟。然而钟表属于公认的外来物,此卷中所记录的不过是日本仿制品,如和时计、橹时计、天文尺时计(这显示了作者的天文学背景)。第二和第三卷的记录就较为离谱了。从后人复原的作品来看,是九种带活动机关的木偶和布景道具,显然是为杂耍表演所用。比如将水银装在木偶体内使它从台阶上往下翻跟头,比如用滚动带展示一条鲤鱼在瀑布上跳跃的效果,等等。这些博君一笑的小伎俩,在几百年前或许很有噱头,如今看来难免有些简陋。而齿轮设计相当复杂的奉茶童子,突兀地存在于此书中,就像是从别的地方被单独拎了出来,以人偶的形象,混淆在了一堆简易的机关道具里。总而言之,我们从《机巧图汇》中并未发现日本具有悠久的机械发明史。即便是以司南车为起点,也应该有递进式的成果作为铺垫,才符合一般科学史的演进规律。这说明奉茶童子确实缺少一段合理的发明史背景。

奉茶童子,《机巧图绘》1796,细川半藏绘。原稿现存于大英博物馆

奉茶童子,《机巧图绘》1796,细川半藏绘。原稿现存于大英博物馆

或许正是这扑朔迷离的身世,才使得奉茶童子充满传奇性和可被书写性。它一度被誉为江户时代的机械之魂。简单来说,它的机械构件可分为四大部分:发条(鱼骨和鲸须),棘轮及杠杆(手臂和脖子),前进齿轮(身体),方向齿轮(双足)。其中,棘轮的特点是只能向一个方向前进,这与奉茶童子只能前进并且绕弯,而无法后退是一致的;另外,这些不同的轮系由于手工制作以及工具的粗糙性,组合在一起有容易卡死的缺点,这或许正是导致奉茶童子一件原物都未曾保留下来的原因。

尽管奉茶童子的名气远超同类,然而“射箭童子”才是日本官方钦定的江户时代自动傀儡的巅峰之作,它出自一位活跃于十九世纪早期的机械天才田中久重,即后来东芝公司的创始人。射箭童子的运行原理是对机械手臂的控制回旋,发条启动后就会完成一套固定的动作程序,这些显然是借鉴了欧洲早期自动人偶的设计思路。欧洲在十八世纪晚期生产的自动人偶,大多也都基于固定底座进行表演。比如,与乐器结合的“扬琴演奏者”,一七七二年由两位德国钟表匠按照法国末代皇后玛丽安托万的样貌来设计,依靠手臂和手腕的运动,能演奏长达一分钟的曲子;又如,一七七三年瑞士钟表匠雅克德罗兹的“写字男孩”,拓展了八音盒的机械原理,能伏案完成书写,乾隆就收藏了一台。若分析其构造,射箭童子使用的是与这些欧洲玩具类似的传动齿轮系统,而且发条是金属的,齿轮的精度也由于工具改良得以提升,且齿尖上是磨圆的,十分灵活且具有耐受性,因此有些原件得以从江户时代保存到现在,至今仍能完好运行。田中久重也因擅长制作钟表获得仪右卫门的尊称。显然,射箭童子完全沿袭了欧洲自动人偶的做法,从年代上看,也是日本西风东渐的证明。而奉茶童子,在机械结构上缺乏日本传统的有力证据,从设计思路上,它体现出的服务性和社交性,显然又并非来源于西方文化背景。

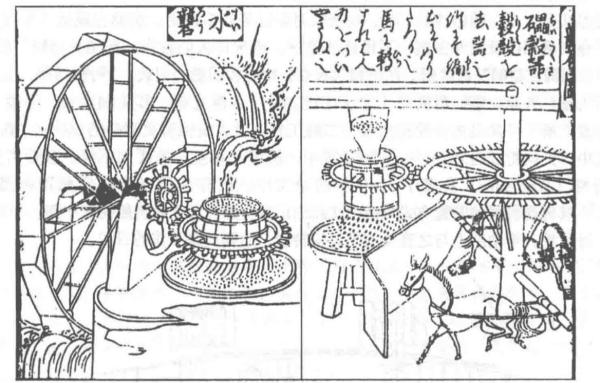

实际上,奉茶童子的制作材料并非日本所独有,其机械技术也并非借鉴西洋钟表才能实现。在《机巧图汇》出版之前,有一本十八世纪初刊行的《唐土训蒙图汇》,里面详细介绍了许多例如中国元代《农书》和明代《天工开物》中的齿轮装置。其中有传动齿轮,也有棘轮,还有横轴竖轴转换齿轮。这几种轮系在我国古代都已存在久远,于农业和水利工程中广泛运用,而它们也被用在奉茶童子的设计中。

《唐土训蒙图汇》中所记录的中国传统机械,引自《中国科学技术史机械卷》

《唐土训蒙图汇》中所记录的中国传统机械,引自《中国科学技术史机械卷》

从元代到清代,倭寇在我国东南沿海地区的滋扰长达数个世纪。明代中期,我国的火器专家赵士祯曾用自己发明的“火箭溜”“制电铳”等大败倭寇,不少抗倭将领制作军械工程事迹也在历史上有确切记载。尽管冲突不断,但隆庆开关之政(1567)后,两国恢复了正式的海上贸易,福州和长崎分别为通商口岸,不受锁国令限制。至万历年间,沿海地区的走私还一度泛滥。

确切的证据出现在明人姜准的笔记著作《岐海琐谈》中。在第七卷二二一条,作者记录了一则机械女仆的故事,从今天的角度看,分明就是奉茶童子的写照:

山人黄子复,擅巧思,制为木偶,运动以机,无异生人。尝刻美女,手捧茶囊(茶壶),自能移步供客。客举觞啜茗,即立以待;橐返于觞,即转其身,仍内向而入。又刻为小者,置诸席上,以次传觞。其行止上视瓯之举否,周旋向背,不须人力。其制一同于大。刻木为犬,冒以真皮,口自开合,牙端攒聚小针,衔人衣裔,挂齿不脱,无异于真。

这一段曾被我国科学史家认为是“不可能的发明”,或者被误当作是对傀儡戏的描述,因为当时温州等浙东、闽东地区正兴起一种源于唐代宫廷木偶戏的布袋戏(人形净琉璃也与其十分相似)。然而,其隐含的重要信息则是另外两个方面。一是其“不须人力”,无疑表明此物为自动机械,并非需要表演艺人操纵的关节穿线木偶,否定了它是傀儡戏道具;二是,此“奉茶美女”只是这位山人黄子复一大套发明的其中一件,他还能制作小尺寸的类似木偶,以及待客木犬,这符合物品在传播过程中流散的常识,并且也解释了前文所述,奉茶童子所缺乏的某种“背景感”。不过,更重要的线索是这则故事的后半部分,明确了此物的发明年代以及见证者们,这些似乎完全被科学史家们忽略了:

谭二华开府北徼,往依馆谷。暂辞他往,扃其寓室,戒毋擅启。谭之子欲搜其器,以究其术。启门方进,辄有二蛇从榻下趋而相向,惧反不进。盖伊逆料谭之子必检行箧,故预设此以怖之耳。

谭二华乃明代抗倭名将谭纶,曾在温州与戚继光联手三战三捷大败倭寇,在当地极负盛名,故作者未加以介绍,直接以其号“二华”称之。根据谭纶的生平履历,这里描写的显然是他在温州巡视期间,驻军在山民家中所遇之事,因此可以推断年代在嘉靖三十七年到四十年之间(1558-1561)。这一时间点的确认至少可以说明两个重要信息。其一,黄子复的发明比日本关于竹田近江的记录,以及奉茶童子的书面记录都早了一百多年,它有可能正是在其后不久的隆庆开关之后流往海外的;其二,当时欧洲的机械钟表虽已传入,但还未在中国普及,利玛窦尚未抵达广东,连葡萄牙传教士也都仅限于澳门活动,说明此物所用机械原理大概率乃是“中国土法”,这也与上文所分析日本奉茶童子的特点相吻合,只因日本缺乏传统机械遗产,又出现在记录有时钟制作的书籍中,因此不明白详细内容的后人容易将其附会为借鉴了西洋钟表原理之故。

再细读文本,作者还为我们勾勒了一个充满细节、栩栩如生,却又符合现实的场景。谭纶的儿子本想趁黄子复不在,偷偷拿出木偶来玩,却被他早已布下的蛇给吓退。可见当时军队在山民中驻扎,又有倭寇流窜,能见到这套玩具的绝不止一人,因此发明者才小心翼翼地将自己心爱之物藏于箱内,不惜用蛇做防御,正是怕被人偷走或损毁。这段故事如没有亲历者转述,断不可能写得如此详尽。

不止于此。作者还接着记录了关于这位发明者的另外两件事。一是有人用十两黄金高价购得的一些古琴残片,经黄子复之手修复,作者亲眼所见,“声音轻越、冠绝一时”。说明黄子夫对机巧之事极为擅长,且通音律,这也符合机械发明者往往有音乐天赋的常识(如航海钟的发明者约翰·哈里森);二是他将黄子复与中国自动人偶的鼻祖偃师相比较,还举了《梦溪笔谈》所录的一件宋代机关钟馗之事,将黄子复放入了历代机械人偶发明史的谱系里,足见其钦佩之深。《岐海琐谈》虽然并非正史,作者姜准也只是地方士绅,描写之中或许有渲染夸张之嫌,然而,故事中的所有细节,都能与真人和史实对应,且日本奉茶童子的出现,也足见它已经并非“孤证”。姜准可说是黄子复唯一的知音,为他留下了这则记录,才最终让后人得以眼见为实。

《岐海琐谈》

《岐海琐谈》

从历史上看,黄子复的设计思路其实也早有先例。隆庆年间的《山西通志》也记录了一则类似的发明,而且年代更早,是唐代的机械女仆,其功能之丰富令人惊叹:

马待封为皇后造妆具,中立镜台⋯⋯启镜奁,台下开门,有木妇人手巾栉至,后取巳,妇人即还。面脂妆粉,眉黛髻花等,皆木人继送,毕,则门户复闭。凡供给皆木人。

马待封是由元稹等人整理的唐传奇中的一位巧匠,其事大约在唐德宗年间(804)。此文描述的木妇人不仅要供梳子、毛巾、脂粉,还附带一个可开关的匣子,功能几倍于奉茶童子。有科学史家推测这一镜台也许是用水力驱动的,细节部分则由真人操控,因此认为它只是一个普通的活动机关,而非自动傀儡。

器物如人,也自有其宿命。奉茶童子真正大放异彩,已经是四百多年后,于东京国立科技博物馆公开展览的一九八二年了。当时阿童木、机器猫、奥特曼这些大众亲子产品获得了广泛的成功,但它们毕竟是些虚构角色。如果能有一件实物,向人展示日本历来就拥有科学传统,那无疑是最为合适的宣传材料。“射箭童子”的形象是武士,不宜渲染,另一台“书法童子”又和欧洲的“写字男孩”过于接近。于是,一个被人遗忘的自动傀儡,这才身逢其时。它的构造图被一位工程院研究员在故纸堆中发现,最终得以复原。后来,日本科普杂志《大人的科学》出版介绍此物,并量化生产了可拼装模型,将材料改为廉价的塑料齿轮和碳钢发条,又使得奉茶童子迅速得以传播,并成为当今十分具有文化代表性的机械玩具。二○○四年,日本一部口碑极高的科幻动画电影《攻壳机动队II:无罪》在美国上映,其中就出现了奉茶童子的身影,还配有世阿弥的名句“生死去来,棚头傀儡;一线断时,落落磊磊”,为其登场添足了禅宗意味。二○○五年,又一件由现代人复原的精美作品被大英博物馆收藏,只是与两百多年前的《机巧图汇》原稿放在一起,很容易使人误解它是文物。到了二十一世纪初,日本已能和美国一起进入机器人制造的高精尖领域,从文化影响力上说,奉茶童子或许也功不可没。

现代复原的奉茶童子

现代复原的奉茶童子

可见,日本奉茶童子的“光辉历史”,其实是在当代的国际化叙事中得以完成的。至于它的真正来源究竟是否如笔者所考,也只能是信者自信了。

道之辨

中国古代文化中关于“人造人”的历史源远流长。从女娲仿照自己抟土成人、嫦娥偷药奔月的神话,到先秦《列子·汤问》中记载的偃师制作自动人偶取媚于周穆王,西晋《傅子》中记载的百戏女乐,再到唐代《朝野佥载》所记会自动劝酒的女伎,等等,形成了一个比较完整的从萌发到制作的历史谱系。随着考古学物证和科学史家近年来对古代机械水平的重新整理和审视,发现这些曾被视为荒诞不经的故事在某些条件下,确实具备发明的可能性。

然而除了科技史上的意义,我们还能发现这些“人造人”随着思想观念、社会形态的转变而发生了重大变迁。上古时代,“人造人”的传说常与仙术相关,有着浓厚的道家色彩;到了中古及以后,“人造人”几乎都以仆役的形象出现,包括黄子复的“奉茶美女”也是如此。对礼仪无用,对君主无用,或对军事农耕生产等无用的发明,即便被做出来,也不会得到足够的认可和妥善的传播。历史上那些“犄角旮旯”的小玩意如伞、风筝、木鸟等的发明者,在儒家社会中找不到容身之所,都被后世文人附会到了鲁班、墨子等人身上,仿佛要为它们的存在获得某种“物以载道”的社会合法性。

在道家思想里,人体的各部分都可以与大自然中的一切相对应,因此“人造人”作为人体的拟态,也显示出其与人类相对的功能特征。这一古老而朴素的观点发展了中国古代的医学、生理学和养生学,它们都基于一种关于宇宙整体论的思维模型,认为世界是一个由许多力量互相作用的混沌综合体,是历时性的,运动发展的,因此大致以阴阳相割,随时间进行演化。除人以外,鸟兽草木,凡有生命者,亦无不受此原则的牵制。古来养生之道也推崇合理运动对人体所起到的调节作用,产生了太极拳和各种经络气脉运行的文化。这在形式上似乎有些类似于十七世纪笛卡儿的机械生命论。笛卡儿不仅借鉴了古希腊的身体—机器类比观念(如亚里士多德曾将花园里的灌溉系统比作人体的血液循环系统),也沿袭了中世纪的经院派哲学的观点(天主教思想中,这一观点显现为基督的“道成肉身”)。他认为,动物机器好比风箱、火炉以及喷泉,因此动物内部的机械运动也可以类比为造物主将人作为灵魂的容器,这与他的核心思想即灵肉二元论的完善是密不可分的。诚然,中国古代也早已有身体与灵魂、器与道的辩证关系思考,从傀儡戏文化中就可见一斑。然而,这种思想很容易被指摘为某种虚无主义,且也并未推动广义上的科技发展。因此可见,中西方对于机械运动—生命的概念还是有着本质上的区别。

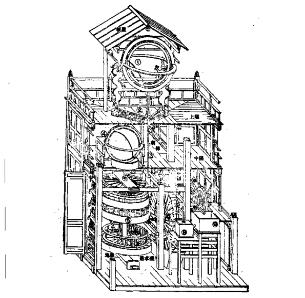

对于中国古人研究的这种运动,恐怕还是要从古代天文学说起。上古时代以来,研究天体的运动就已经是相对其他学科最为深耕的领域了。它的演算基于长期经验式的数据归纳,一代代天文学家不断地精确化他们观察的结果。从东汉的张衡到唐代的一行法师,再到北宋宰相苏颂在前人基础上创制的水运仪象台,实际上都体现出中国人对历时性科学—代数的持续研究,只不过运用在天文学上最为成就斐然。水运仪象台中的关键部件“擒纵器”被认为是世界钟表发明史上从水力转向机械的重要过渡阶段。

水运仪象台复原图,引自王振铎《科技考古论丛》

水运仪象台复原图,引自王振铎《科技考古论丛》

天文学的独树一帜并不仅仅是因为它代表某种宇宙观,或是有农业水利之实际用途。能使它长期得以发展的另一关键社会因素是它始终为帝王所用。古人认为,天文观象预示帝王权力的发展,即天意的启示。星宿轨迹不仅是自然界的刻度,也是社会运行的密钥。既然天决定着人,天子当然也就决定着人子。因而此领域的科学实践,最终亦被帝王落实到对社会和人的管理上,也被用以维护统治的儒术所吸收。所以,“运动”之于中国古代的思想,从根源上就不是针对个体生命的,而是一个相当包罗万象的系统,其中有物理的,也有人理的,有超验的,也有经验的。由于有着对“天意”观念的极大泛化,人的运动被仅仅看作了符合其规律一个齿轮。而人造之人,人造之机械,自然也属于这个整体之中。所以,如水运仪象台这样的科研仪器,除了在实际的天文运算用途之外,也必然有社会、哲学等层面的象征和隐喻作为其显著特征。

相较而言,西方对于“人造人”的科学思想刚好展现的是另外一幅图景。李约瑟曾将中国和欧洲的科学分别形容为代数思维与几何思维。他曾在多次演讲中提到,中国的科学思想自古以来便是一种“有机唯物主义”,相信现实中的事物会引起“广泛的共鸣”;而古希腊人则有一种追求超自然理想图景的欲望,以万物作为可供阐释的模型。对西方人而言,近代科学正是脱胎于古代数个世纪的哲学、神学思想的积淀。经历了动物机械论,笛卡儿最终发现,钟表的工作原理是更为贴合欧洲几何思维的可理解性的,自此他确立了“世界只是由运动的物质构成的”这一观念。伏尔泰受此影响,也提出了“生命在于运动”这一被广泛接纳的启蒙箴言。然而我们应该注意到,这时欧洲人所说的“运动”已经和中国人说的有深刻区别了。

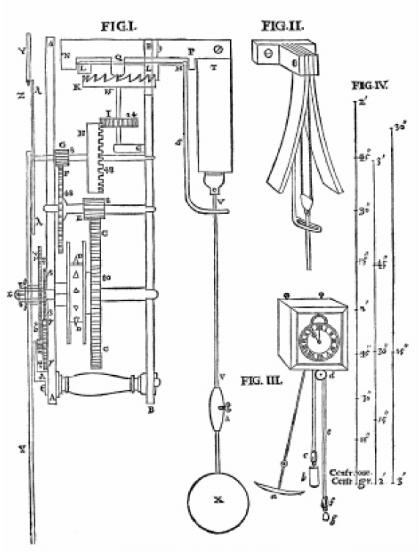

欧洲人所意识到的生命运动,是一种人体机能的“自动化”,而非中国古代认为运动乃由大自然甚至于“时运”这类颇为虚玄观念所引起的“被动化”。欧洲人的这种自动化思想,始终稳定地推进着西方科技的发展。十七世纪以前,科学家、医生和哲学家们曾长期地争论心脏到底是水泵还是熔炉,对于人体和万物动力来源的求索最终促进了“力学”这一分支的发展。也因此,通过自动模型例如惠更斯“钟摆”的发明,到牛顿的经典力学定律,西方人才在数个世纪的求索中完成了关于宇宙运动原理的机械图景。

克里斯蒂安·惠更斯的钟摆模型图,《钟摆论》,1673

克里斯蒂安·惠更斯的钟摆模型图,《钟摆论》,1673

由此可知,力学研究恰恰是中国古代科学尽管达到过很高的水平,但始终存在的某种系统化空缺。明代天启七年(1627),一本系统介绍西洋力学基础知识的《远西奇器图说》在扬州刊行出版。牵头人都是具有较高科学素养的传教士如汤若望、金尼阁等人。具体执行则由德国传教士邓玉函口述,明朝进士、制器奇人王徵翻译和绘图。王徵在翻译此书之前,就已凭借自己的创见发明了虹吸装置、自行车雏形装置等。虽然这足以证明中国本土是存在类似的机巧研究传统的,然而,这种基于经验式的发明最终没能导向对力学的学科化认知。王徵是一个深刻受到西方思想影响的人,他听说古希腊的阿基米德,曾设计过一种玻璃制成的浑天仪,精美绝伦,计算准确,又能使用杠杆以小博大,将巨轮推入海中,让他无比钦佩神往。他在四十五岁时加入了天主教,由此获得翻译此书的因缘。在书中,他将力学翻译为“力艺”,并怀着深切的热忱,表明自己将尽量编汇那些基础和重要的知识,力求把图片画得详尽明白,使得不识字的工匠也能掌握,以便“造福于万民”。

除了哲学思想的根源性辨析,我们从社会因素中亦能寻找机械力学必然在欧洲发展的原因。古代中国有得天独厚的农耕地理环境与丰富的自然能源,所以在机械工程方面,并没有迫切寻找可替代能源的需求。回到上文中所提到对于机械仆人的发明便也不难发现,中国古代发明自动机械的主要目的是作为服务业和娱乐业的补充,没有人想到过这样的发明可以代替人类,产生更广泛的社会功效。相对的,在欧洲社会,一种可替代人类的、均衡的、持久的动力源始终是科学家重大的研究方向。从钟摆代替敲钟人开始,自动力机械不仅能够公平稳定地体现上帝意旨,更主要是为航海贸易和交通便利所需,对王权和领土的扩张有实际用处。也因此,自动机械人对于欧洲来说,是一种更聪明、更强大的人工智能。从科学功利角度看,这确实比仅用于服务和娱乐的机械奴隶包含更多的进取意义。

西方文化中,机器人的永生不死,也经历了从古时体现王权的威严,到对中世纪时对“神迹”的显现。八世纪的巴格达大门上矗立着四尊风力驱动的雕像:一个手持长矛的骑手,风一吹就能攻击敌人。十六世纪时罗马皇帝派人做了一个机器修道士,目前存有的两三件原物还能正常运转。它高约四十厘米,由铁制发条驱动,会走来走去,右臂在胸前摆动,左手可以举起木制小十字架和念珠,还能转头、点头、翻白眼,口中念念有词,并不时地把十字架放到唇边亲吻。这些都是欧洲自动机械人偶的悠久谱系中令人难忘的发明。

然而,物极必反,当“进取”走向了极端,机器人便成了失控之因。进入十九世纪以后,雪莱夫人笔下出现了“人造人”弗兰肯斯坦,开始向世人彰显它可怕的破坏力。虽然对于“人造人”的“渎神”之论,在西方的历史或许与机器人的发明一样古老,曾有许多机器人作品被愤怒的主教下令销毁。然而随着人文主义的觉醒,人类对于制作模仿自己的造物的执念,还是占了上风。在一九二七年的德国电影《大都会》中,导演弗里茨·朗向我们展示了一具浑身接满电线,如同雅典娜般存在的女性机器人,她以无坚不摧的形象控制着大型机械车间内不断被送入的人类奴隶。从此,“人造人”终于开始越界,在高度发展的人类社会图景中呈现出可怖的一面。电影显示出人类内心深处的噩梦,即机器人将统御一切,人类最终被自己的造物所取代。

电影《大都会》中的机器人

电影《大都会》中的机器人

伴随着计算机技术加速度式的发展,如今的人工智能早已摆脱了十八世纪机械力学的束缚,连力学本身都早已量子化。现代机器人需要的数学运算由庞大的服务器夜以继日地迭代着,再以大工业生产的方式集中于芯片上,罩以航天技术材料,已渗透在当代生活的方方面面。它们甚至已经不需要具备人的形貌特征了,也不再是人类自我人格的投射,而是神经网络、肢体乃至感知的延伸。如果我们把每部智能手机也看作一种人工智能(从软件技术角度确实如此),那么人类早已开启了一切肉身都将数据化的历史。当一九九九年的电影《黑客帝国》提出肉身或许根本不存在,我们所有的知觉都来自于“缸中之脑”接收到的信号时,仿佛正是对古希腊人认为有某种超越人类肉体而存在的形而上力量的当代物质化还魂。于是今天有一种流行的悲观论调是,人工智能对人类的取代不会发生,因为人类本就并非“实在”之物。

显然,当人工智能被广泛地接受和“滥用”后,已迫使西方文化开始解构人类的客观实在性。“进取”走到了今天,似乎已经变成了某种反噬。于是,当我们再去回溯中国古代那些看似“消遣”和“消极”的自动傀儡,倒像是在展示某种人类与“人造人”的和谐共存之道。这些精巧的玩意由于错过了一整个大时代,反而被历史妥善地镶嵌于过去那超级稳定的社会结构之中。如果我们暂时忽略其中的封建统治的保守意味,而把它们看作是以和平与秩序为最高宗旨的社会理想,是一种人工智能与人类之间可以存在的亲和性,那它或许代表着一种制衡与补给,而非冲突、挑衅或征服。这或许正是一种“以不进为进”的古老智慧对今天仍有启示的地方,能够警醒已经过于依赖自动化技术的现代人,化“器”之干戈为“道”之玉帛。

参考书目:

姜准《岐海琐谈》,上海社会科学出版社2002年;

王徵《奇器图说》,雷钊译著,重庆出版集团2010年;

李约瑟《文明的滴定》,张卜天译,商务印书馆2016年;

陆敬严《中国古代机械复原研究》,上海科学技术出版社2019年;

杨·戴克斯特豪斯《世界图景的机械化》,张卜天译,商务印书馆2018年;

杰西卡·里斯金《永不停歇的时钟》,王丹、朱丛译,中信出版集团2020年;

卢嘉锡等《中国科学技术史·机械卷》,科学出版社2000年。

本文首发于《书城》(2022年3月号),澎湃新闻经《书城》授权刊发。