原创 Lens WeLens

奈良美智笔下的小孩肖像总是很生气,向观众投去挑衅的目光,表现对世界的喜欢与不满。

为什么会被奈良美智笔下的小孩打动?

也许是因为,我们内心都住了一个不是那么乖的,孤僻但又有些要强的,让人无法放弃的孩子。尽管变成了能够很好地处理成年世界的大人,但是古怪又童真的情绪,还是时常会不经意间表露出来。看他的作品,就像看到了我们自己。

《温室娃娃》(Hothouse Doll),1995 ,丙烯,布面绘画,120 厘米 ×110 厘米

“奈良美智”的个展将于2022年3月5日登陆上海,《奈良美智:始于空无一物的世界》也同期出版。编辑摘录了部分在书中奈良美智的访谈,分享出来。

关于艺术家奈良美智的一切仅由奈良美智本人来讲述,在策划阶段,这本书的英文名早早地就定好了,即“NARA ON NARA”,意为“奈良美智解奈良美智”。在这本书中,奈良美智不仅仅是“艺术家”,或者说“艺术家”仅仅只是这本书想要呈现出来的他的身份之一。

奈良美智热爱朋克。 他从小学五年级开始收听夜间广播获取音乐信息,可以说是非常早熟的摇滚乐迷。之后尽管进了艺术大学,奈良美智那时候并没有认真创作,他依然日夜沉浸于现场演出、黑胶唱片和电影。在研究生阶段成为艺术大学预备校的老师之后,他开始意识到“真正需要好好学习的是自己”,这才决定要做创作。

01:这种认识也如实地反映在作品中了吗?

和朋克一样率直地反映在作品中了。绘画原本是古典的、传统的东西,对此有喜欢也有矛盾的情绪。但是,如果一味地破坏,就只是以破坏而告终。那时候我已经有所成长,也意识到并不是所有东西都只要破坏就好。对学生们说着好听的话自己却还是不行,一个劲地只是听着音乐,非常烦恼。想要做一些能够袒露自己心绪的东西,但是不好好学习还是不行,就这样去了西德。渐渐地,对社会不再有太多的负面情绪,也开始认真看待自己。

02:如果没有音乐,奈良美智的作品也不会诞生。

的确不会诞生。另外,在德国的时候,涅槃乐队进入了我的精神世界。科特·柯本听过的那些以前的摇滚乐,跟我听过的差不多。还有一次,我偶然听到冲撞乐队的乔·斯特拉莫(Joe Strummer)在广播节目中介绍民谣歌手蒂姆·哈丁(Tim Hardin)的歌曲《黑绵羊少年》(Black Sheep Boy),觉得“什么嘛,这不是和我听的音乐一样吗”,进而有了“是的,应该不会突然转向朋克,正是因为喜欢这样的歌曲,才会写出那样的歌词吧”这样的认同感。那真的是一首非常温柔的民谣。

另外,让我觉得去了德国真好的事情是滚石的现场演出只要4000日元左右就能看到,普通乐队是 1000 日元左右,所以我看了很多现场演出。痉挛乐队(The Cramps)的一段宣传视频拍摄了他们在德国演出的现场,我也入镜了。因为我站在第一排,而且就我一个东方人,显得特别突出。

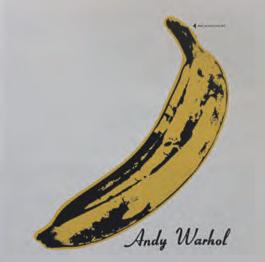

到东京学习艺术之后,我也开始了解到一些摄影家的作品。比如电视乐队(Television)和帕蒂·史密斯(Patti Smith)的那些很酷的唱片封面都是摄影家梅普尔索普的拍摄的,詹尼斯·乔普林(Janis Joplin)的《珍珠》(Pearl)和鲍勃·迪伦的《时代正在改变》(The Times They Are a-Changin')等唱片封面,则是摄影家巴里·费恩斯坦(Barry Feinstein)的作品,他拍摄了许多摇滚音乐的唱片封面,地下丝绒乐队(Velvet Underground)那张香蕉的唱片封面则是安迪·沃霍尔的杰作。当初买下的时候完全没有想过会有这些新发现,这着实让人觉得有趣。

左:涅槃乐队《别介意》,1991

右:地下丝绒乐队《地下丝绒与妮可》,电影海报

03:反核、反对建造核电站这样的立场,也可以说是深受反主流文化音乐的影响吧?

我认为是的。我从小时候起就有了反对迫使人们做不想做,或本可以不做的事的意识。最初让我思考核问题的是 1979 年三里岛核泄漏事故。那时候,脸上画有和平标志的美国女性参加集会的照片被刊登在杂志上,给我留下了特别深刻的印象,觉得以那样的方式表达意见非常帅气。那时,我第一次知道了“No Nukes”(无核家园)这个短语。

《无核家园》 (No Nukes),1998

丙烯、彩色铅笔,纸上绘画

36 厘米 ×22.5 厘米

04:作品《无核家园》好像是自发地开始在游行活动中被使用。您也说过,如果只在游行活动时使用,允许自己的作品被复制、使用。

其实那是 1998 年的作品,仅仅展示过一次,却因此得到了大家的关注。在泰国举行的反核运动中,不知道是谁从作品集里复印出来使用了,传到日本后,我非常吃惊。不过那时候我觉得很开心。作品以那种形式被使用,完全不是坏事。因为这不是别人提出要求后我说“好,就画这个吧”这样有明确目的的作品,而是从我的内心自然而然诞生的作品。

名古屋荣中央公园现场演出,1984

05:据说当时您还曾经立志成为职业音乐人,是吗?

是的,年轻人大概都会有这样的梦想吧。虽然什么都没开始就去想这些有点难为情,(笑)不过想想要是真成功了的话,大概自己也根本没有办法做到每年出一张专辑吧。绘画的话,尽管也有很多苦恼,但终究还是能够不断地创作出原创作品,这一点是非常明确的。音乐则是在一开始我就很清楚自己无法持续下去。或许可以出一张专辑,但是出三四张专辑抑或是持续五六年是绝对不可能做到的。我很清楚,自己天生就和美术有着联系,美术创作更符合我的天性。

06:去了东京后,有保持联系的老家发小吗?

几乎没有了。但是,2002 年,我在青森的红砖仓库办个展,小学、中学和高中的友人有的出钱、有的出力,给了我很多帮助。我确实是那种不太需要朋友的人,当时毫无眷顾地远离了故乡。我本觉得,大家也都只是各自做着自己的事,但举办那场展览的时候,我看着贴出来的资助人的名单,里面大多数都是我认识的人……

07:那时是怎样的心情?

非常感动。高兴中也混杂着对自己自私心态的反省。

欧洲,Harmlos Sein 1984—2002

08:受欢迎,又有朋友,然而您却并没有意识到这很重要,是这样吗?

来到东京进入武藏野美术大学后,其实有个小学、中学都同校的朋友来找我玩,我还特意休假陪他玩。那时,大学的朋友因为我休假而担心,还专门到我家里来看望我了。于是,那个小时候的朋友对我说 :“只是跟学校请了个假,一般是不会有人因此担心还特地赶来探望的吧。”武藏野美术大学不如综合大学规模那么大,所以我以为同一个专业的三十位同学间这样互相关照是很普遍的。那时我才第一次意识到,对我那位在综合大学读书的朋友来说,这是件很特别的事情。而我那个时候甚至连“因为我休假还特地来看望我,真是非常感谢”这样的想法都没有。我从中学时起就对这种人际交往很不擅长,尤其不喜欢身处比别人高一等的立场。在打工的地方,我也会觉得被使唤做事更轻松。

09:成名前后,您与他人之间的相处是否有什么变化?

以前,无论什么时候我都会与他人一对一、面对面地进行交谈,正如 20 岁到处旅游的时候那样。这与他人如何看待我的作品无关,关键在于人与人之间的对话是否投机。但是,当我的作品得到更多的展示、被更多人知晓之后,以此为契机而相遇、相识的人也越来越多。有杂志记者采访我,最初我会感到很开心,但渐渐地也会思考,眼前的这个人是不是从来没有看过我的作品。我也会遇到一些初次见面的人,跟我寒暄道 :“非常喜欢您的作品。但还没有看过您的展览。”最初我完全处于懵懂的状态,别人说“非常喜欢您的作品”,我也深信不疑。但是,渐渐地我便明白,这样的人一定会对其他人说同样的话,于是我开始不再接受那样的话,因为我只会跟真正喜欢我的人保持朋友关系。

10:你会非常频繁地更新推特(Twitter),出于什么样的理由?

我想大概是因为我没有那种能够随时碰面的朋友吧,就只能这样跟架空的朋友对话。我擅自假定了有理解我的人存在。

看别人的推特时,我会觉得大家似乎都变成了评论员,我却不是这样,我只是和虚拟的朋友聊天而已。此外,我也只会关注那些我能够理解的人。我会觉得一定要看完自己关注的人的发言,所以不太会增加关注的人。

11:村上隆曾经说过“奈良美智的作品只有收藏了,才能明白好在哪里”,还说过 99.9% 的人并不理解你的作品。您自己也是这么认为的吗?

(笑)当我说“我觉得 90% 的人并不理解我的作品呢”时,村上先生立刻说“不对,是 99.9% 的人不懂”。大家不理解或者是误解我作品的方式也是各种各样的。我总是会想,如果那种在视觉上的、表面上的喜欢能够再深入一些,能感受到内在的东西就好了。对于仅仅出于对日本式“可爱”的喜欢,然后从这点延伸出去喜欢奈良美智的人,我想说一句 :“再想想吧。”

与村上隆在丰田市美术馆,2017 Courtesy Kaikai Kiki Gallery / Kaikai Kiki Co., Ltd.

12:旅行是否也是重要的部分?

如果有时光机的话,我很想回到 5 岁,看看那时的风景。虽然抱有这样的想法,但这是无法实现的。不过只要去北海道和萨哈林岛之类的地方,也能看到类似的风景。或许,正是因为想要遇到那些曾经见过的风景,我才选择出门旅行。

在阿富汗,尽管文化背景完全不同,我却能在偶然间看到记忆中的小时候的风景。那些稍显破败的仓库,还有放养的山羊,等等。我们不应该轻易舍弃自己的过去,从出生到现在为止所有的东西都是相互联系的,只要你想就能回去。我似乎就是想要保有这样的心情。因此我是为了寻找那些曾经的风景而出游,或是为了遇到那些曾经见过的人而出游。

日常时光,2003—2012

有些人明明只是在旅途中偶遇,简单的几句交谈却会让你难以忘怀。20岁前往欧洲旅行的时候,在旅馆偶遇的日本人与我相谈甚欢,如今我已经记不清他的名字和相貌了,只记得他从广岛来、一直待在自卫队之类的,当时聊天的内容却记得很清楚。由此,如果在旅途中又遇到类似的情况,就会有种与那个人重逢的感觉。所谓记忆,三天前、十年前,甚至二十年前的都是联系在一起的,是无法用过去这个概念切断的,就像是拖着千岁糖的长袋子一般。为了与记忆相会而出行,然后又会有新的记忆形成。人就是这样由记忆组成的吧。刚刚出生的婴儿,就只是一种生物,随着记忆的不断累积,才拥有了个性和人格。

13:您曾经说过“状况会如同时光机一般构筑自我”。

我说过吗?说得很好啊。(笑)可能是没有明确目的地的时光机吧。我经常会无意识地行动,总是一边做着事情一边回顾走过的路,而不是向前看,还经常会有既视感。

14:在奈良先生的人生历程中,旅行始终起着非常重要的作用呢。

跟年轻时候相比,现在并没有很多闲暇出去旅行。去德国以后什么都不做只是一个人静静地作画,或者回到日本后,不需要做展览、沉浸于绘画的时候,对我而言是回归自我的时间,然而这样的时间已经不会再凭空出现了。因此,现在对我来说,拥有一段不作画的时间是非常重要的,为了创造这样的机会,我是不是应该经常焚火呢?(笑)

现在,即便是外出旅行,我也会先找到一个出行的理由。例如,去萨哈林岛就是因为那里曾是外祖父工作的地方,所以这片风景唤起的情绪是全然不同的。与普通的观光不同,我会更加投入其中,充分激发自己的想象力。不知道外祖父是否也曾看到这样的风景。如此一想,我就会觉得,画画时的我并非真实的我,与外祖父共同分享眼前风景的我才是真正的我。总而言之,我有时会觉得,我与其说是自己想画画,倒不如说是以绘画作为一个入口,凭借持续作画这一行为来确认自己的存在,同时朝着与艺术界相反的方向行进。

Lomo摄影作品,摄于欧洲

15:您去了这么多地方旅行,有什么印象特别深刻的地方吗?

2002 年去阿富汗的时候,我看到了因战争而荒废的都市,但真正触动我的是那些游牧民。一到郊外,就看到牧民们在放羊,那些孩子有别于城里的孩子,给我留下了别样的印象,有种令人怀念的感觉。

在城市以外这么一片荒芜的平原上,人们零星四散地生活着的样子,与我小时候所见的风景重叠,这也许是让我产生这种念旧情绪的原因吧。那时候,我突然清晰地感觉到自己的根源在北方,不是山,也不是大海,而是像这样的平原,大概在很久很久以前我本是草原上的牧民吧。

喀布尔记忆,2002

16:在旅途中是否经常会拍照?

是的。去阿富汗的时候我用的是胶片相机,现在则较多使用数码相机或者手机。对我而言,更重要的是拍摄对象带给我的印象,而不是技术层面的高品质。以前,只有黑白印刷的杂志的时候,明治时代的人却能够从中对色彩进行想象。因此,我认为有比技术更为重要的东西,而那只要自己明白就可以了。

图文内容来自《奈良美智:始于空无一物的世界》,浦睿文化出版。

原标题:《奈良美智:“对于流于表面的人,我想要保持一定距离”》