诗人与世界——维斯瓦娃·辛波丝卡诺贝尔奖获奖演说

维斯瓦娃·辛波丝卡(Wislawa Szymborska,1923-2012)

一般说,任何演说第一句总是最难的。无论如何,这第一句我算是讲了……但我觉得接下来,第三句、第六句、第十句,如此直到最后一句,也会一样困难,因为我要谈的是诗。关于这个题目我谈得很少,事实上,可以说几乎从来没有谈过。不论何时,当我谈了什么,总会产生私下的怀疑,即我并不擅长于此。这也就是我的演说将会相当简短的原因。所有不尽人意都比较容易忍受,如果不“上”那么多的话。

当今诗人都是怀疑论者,甚至怀疑——或许首先对他们自己。他们都不大情愿公开承认自己是诗人,仿佛他们为此感到那么一点羞愧。但是,在我们这个喧嚣尘上的时代,知道自己的缺点却容易得多,至少当它们显目地被包裹起来的时候;而意识到自己的价值却困难得多,因为它们往往隐藏得更深,自己不大容易相信……当诗人们在填写各种问卷表,或者与陌生人交谈时,如果,他们不可避免地需要暴露他们的职业,诗人们宁可使用一个大致的名称“作家”,或者以任何一个写作之外所从事的工作来代替“诗人”这一称号。公务员和公汽乘客,当他们正在和一个诗人打交道,其反应总是有些不相信或者惊讶。我想,哲学家也会遇到类似的反应。但他们的情况要好得多,因为,正如经常看到的,他们可以某种学者的头衔来装点一下。哲学教授——这就听起来更能受人尊敬。

给所有昨日的诗

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著 陈黎 张芬龄 译

出版社:湖南文艺出版社

出版时间: 2018-01

但是没有诗歌教授。如果有,则意味着诗歌是一种职业,需要专业学习,正规考试,需要提交附有大量参考书目和脚注的学术文章,最后还得通过仪式获取文凭。反过来,这也就是说,写了一堆诗稿,即便上面不乏精湛的诗作,作为一个诗人也是不够的。让我们想想吧,俄国诗歌的骄傲、后来的诺贝尔文学奖获得者约瑟夫·布罗茨基,正是因此被判流放。他们叫他“寄生虫”,因为他缺少一份官方证明赋予他作为一个诗人的权利……

几年前,我高兴并很荣幸地遇见了他本人。我注意到,在我知道的诗人中,他是唯一爱称自己是“诗人”的人。他说诗人这个词的时候,并无阻碍。相反——他讲它的时候,带着一种挑衅的自如。这似乎使我认为,他这么做完全是因为他记得年轻时所遭受过的那些粗暴侮辱。

在更为幸运的一些国家,人的尊严不致被轻易受到侵犯,诗人们当然希望自己的诗作能够发表,被人阅读,理解,但他们并不做什么,或者很少做什么,让自己高于普通人和日常行为。而就在不久以前,即在本世纪最初的几个十年里,诗人喜欢著奇装异服,或者以某些古怪行为,令人震惊。但这些在当时,仅仅是出于公开展览的原因。更为通常的时刻是:诗人们不得不关在门后面,脱去他们身上的行头,装饰,以及其它一些诗的道具,静静地、耐心地等待他们自己——面对一张静止不动的白纸。唯此,他们最终可以指靠。

在经常有一些关于大科学家和大艺术家的传记电影产生,实非偶然。那些富于抱负的导演试图令人信服地再现某些重大科学发现或杰作出现的创造性过程。一般总可以成功地描绘出某些科学工作的情形。实验室、各种仪器、运行的机器:这样一些画面通常可以在一段时间里吸引观众的兴趣。而且那些不确定的时刻——经过一千次的、做出微小修改的实验,最终会取得理想的效果吗?——都可以拍得富于戏剧性。

关于画家的电影也可以引人注目:他们创作一幅著名作品的各个阶段,从第一次线描到最后的收笔。关于作曲家的音乐更是可以在影片里无处不在:从萦绕音乐家耳边的最初节奏,到最后作为成熟交响作品的出现。当然,这些还是非常单纯的,并不能解释普遍所认为的那种精神的灵感状态,但至少还是可以看、可以听的。

维斯瓦娃·辛波丝卡诗集I

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著

出版社:东方出版中心

出版时间: 2019-04

最糟的是诗人这方面。他们的工作根本没法拍。一个人坐在桌子前或躺在沙发上,毫无动静地盯着墙壁或者天花板,时不时,这个人写上七行诗,等上15分钟再划掉其中一行,如此一小时就过去了,而在这段时间里什么也没有发生……谁能受得了看这样的电影?

我提到了灵感。当被问到灵感是什么的时候,当今诗人们的回答都是闪烁其辞的——如果真有灵感存在。这不是说他们没有感受过这种内在冲动的神赐,只是不太容易向人解释一个自己都不清楚的东西罢了。

不时我被问及这个问题,我也会首鼠两端。我的回答是:一般说来,灵感并非诗人或艺术家们的特权。过去、现在和将来,总有一些人为灵感光顾。这些人包括所有那些自觉选择符合其需要并富有热情和想象力地工作的人。他们可能是医生,教师,园艺师,——如此我可以罗列出一百种职业或者更多。只要他们在工作中不断发现新的挑战,他们的工作就会成为一种持续的冒险。困难和挫折从来不会消除他们的好奇心。从他们已解决的问题,必会冒出一堆新的问题。无论灵感如何定义,它都是来自于不断的“我不知道”。问题不断得到解决,他们又会遇到一大堆新的问题。灵感,它究竟是什么?回答将是不断出现的“我不知道”。

这样的人不会太多。这地球的大多数居民都只是为了过得去在工作。他们工作因为他们不得不工作。他们干这或者干那并非出于激情;他们生活的环境为他们做出了选择。不喜欢的工作,枯燥乏味的工作,不管多不喜欢多讨厌,仅仅因为别人还没有得到,才把它看得有价值——这是人类最沉重的不幸之一。如此下去,这种不幸在未来的世纪里不会出现改善的迹象。

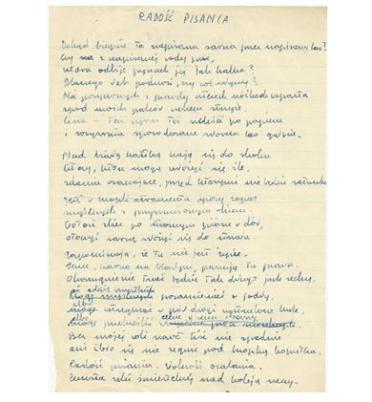

维斯瓦娃·辛波丝卡手稿

因此,尽管我可能否认了诗人对灵感的垄断权,但我把他们放在挑选的、为命运宠幸的行列之中。然而,这一点可能在我的听众里激起某些怀疑。各种施虐狂、独裁者、宗教狂热分子和蛊惑家,为了权力斗争,常常大力叫卖一些口号,他们也会以创造性的热情履行他们的职责。的确如此,但是,他们“知道”。不论他们知道的是什么,他们只要知道一次,然后就一切照旧了。他们不想再去发现什么别的,因为那会消除他们立论的力量。而任何不能提出新问题的知识很快就会死去:因为它不能保持维持生命所需要的温度。在极端的情况下,这些情况常见于古代和现代的历史,甚至会对社会构成极大的威胁。

这就是为什么我对“不知道”这个小词如此珍视的原因。该词很小,却有一幅强有力的翅膀。它扩展了我们内心生活的范围,以及我们这个小小、悬置起来的星球的外在空间。假如艾萨克·牛顿没有对自己说“我不知道”,在他的小果园掉下的苹果只会像一块冰雹,他最多会弯腰去拣起来,然后大口吃下去。假如我的同胞玛丽亚·斯克沃多夫斯卡-居里没有对自己说“我不知道”,她很可能会在某个私人中学做一名化学教师,教那些出生良好的年轻姑娘,如此结束一生——这样,做得好当然也是令人尊敬的。但是,她不断地对自己说了“我不知道”,它们就把她带到了斯德哥尔摩,不是一次,而是两次,在此,那些永不停息、执着探索的精神不时得到诺贝尔奖的嘉奖。

诗人如果名副其实,他们也应该不断重复“我不知道”。每首诗都标志他对这一陈述做出回答的努力,每当最后的答案似乎来到了纸面上,诗人就会开始踌躇,重又意识到这仅仅是一个权宜之技,绝对是不够的。于是他继续尝试,或迟或早,就会由那些文学史家将那些诗人们自己都不算满意的一切努力成果弄到一块,并宣称这就是他们的“全集”……

有时我会梦想一些不可能实现的情形。比如,我会大胆想象我得到和《传道书》(《圣经·旧约》中的一卷,作者佚名,犹太教和基督教历来认为乃所罗门所作。——译者)的作者闲谈的机会,这位作者动人地哀叹过人类一切努力的虚荣,我会在他面前深深鞠躬,因为至少在我看来,这毕竟是最伟大的诗人之一,然后,我会抓住他的手。“太阳底下无新事”,这是您写的,先知。但您本人就是太阳底下新生的一位。您所创作的诗篇也是太阳底下的新事物,因为那些生活在您之前的人就没读过您的诗。而您坐于其下的那棵柏树在创世之时还没有长出来。它的出现,是以和您那棵柏树相似的方式,但并不完全一样。而且,先知,我想知道,现在您计划完成什么样太阳底下的新作品?您是准备进一步充实您那些已经表达过的思想,还是忍不住想要反驳其中一些?我怀疑您也许不会说:“我已将一切写完,没有什么要增加的。”世界上没有哪个诗人可以这样说,更何况如您这样伟大的诗人。

万物静默如谜

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著 陈黎 张芬龄 译

出版社:湖南文艺出版社

出版时间: 2016-07

这个世界——当它的巨大和我们自己的无力使我们感到不安,或者为其对个体遭受的不幸表现出的冷漠感到痛苦时,我们会想到什么,对于那些人,那些动物,甚至植物,我们如何肯定它们不会感到痛苦?我们会想到什么,对这个被星光包围的世界,其中有的星球才为我们发现,它们已经死了?死的?我们并不知道。我们会想到什么,对于这个我们已得到订票而进入的不可测度的剧场,而以两个有关生死的随机日子所决定的戏票,其使用寿命是多么可笑地短暂;对于这个世界,我们还会想到什么别的呢——它令人惊奇。

但“令人惊奇”这一修饰语隐藏着一个逻辑的陷阱。毕竟,只有那些摆脱了司空见惯和为人熟知范畴的事物才使我们惊奇。如是,我们的观点就是:没有这么一个显在的世界。我们的惊奇存在于本身,而不是建立在与别的事物对比基础之上。

通常,在我们的日常语言中,我们并非仔细考虑过每一个词,如“平凡世界”、“平凡生活”、“事物的平凡进程”……但是在诗歌的语言中,每一个词都有分量,没有什么是普通或常见的。没有独自存在的一块石头或一片云,没有独自存在的一个白天或其后的一个晚上。总而言之,没有任何一个独自的存在,在这世界上,没有任何事物的独自存在。

看起来,于此,诗人总会有许多工作可做。

李以亮 译

1996年12月10日 瑞典 斯德哥尔摩音乐会大厅

延伸阅读

维斯瓦娃·辛波丝卡全集(全5册)

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著

出版社:东方出版中心

出版时间: 2020-01

维斯瓦娃·辛波丝卡诗选

李以亮 译

01.凌晨四点

这时辰在夜与昼的间隙。

这时辰在交与接的当口。

这时辰是三十岁的人。

这时辰拂过公鸡的啼鸣。

这时辰大地收回了它怀抱的温暖。

这时辰有冷风,来自消隐的星体。

这时辰在我们消失后不留下踪影。

空虚的时辰。

空洞。虚无。

撑起所有别的时辰。

凌晨四点无人感到幸运。

凌晨四点如果蚂蚁感觉幸运

我们应为蚂蚁感到高兴。让五点到来吧,

如果我们要生活继续。

02.意外相逢

我们相处过于彬彬有礼

我们说多年后还能相见多么美妙

我们的虎喝牛奶

我们的鹰走在地上

我们的鲨鱼淹在水里

我们的狼在打开的笼子前呵欠连连

我们的蛇摆脱了闪电

我们的猩猩失去了灵感

我们的孔雀放弃了羽毛

蝙蝠很久之前已从我们的发间飞走

我们的话说到一半突然陷入沉默

我们的笑显得无可奈何

我们的人

不知道如何交谈

维斯瓦娃·辛波丝卡

03.雅什罗饥饿集中营

写下来吧,写下来,用普通的墨水,

在普通的纸上:他们得不到食物,

他们全都死于饥饿。全部。是多少?

一片大草地,多少片草叶

折合成一位?写下吧:我不知道。

历史磨圆了骷髅,归之于零。

一千零一也只是一千。

那零余的一个,如同从未存在。

一个虚幻的胎儿,一只空空的摇篮,

一册识字课本不向任何人打开。

空气大笑着、哭喊着,膨胀着,

空落的楼梯伸向花园,

没人属于那里。

在这里曾经肉体横陈,就在这片草地上。

但草地沉默,像一个被收买的证人。

白日。青草。附近便是森林,

咀嚼树皮,吸食树脂——

那是瞎掉之前

每天看得到的配量。头上,一只鸟

影子扇动它富有营养的翅膀

划过他们的嘴唇。上腭下垂,

牙齿错动。

夜里,一弯镰月在空中发亮

收割着黑暗中梦想的面包。

变黑的圣像伸出一双双手,

每一只手里握着空空的圣杯。

一个男人摇晃

在铁丝网的烤架上。

一些人在歌唱,嘴上沾着污垢。那美妙的歌曲

唱的是战争直接震撼了人们的心灵。

写啊,这会儿多么寂静。是的。

04.自体分裂 ——给哈利娜·波希维亚托夫斯卡

遇到危险,海参便将自身一分为二。

一半弃与饥饿的世界,

而以另一半逃生。

猛然间分裂为死亡与得救,

惩罚与奖赏,一部分是过去、一部分是未来。

一道深渊出现在它的躯体中间,

两边立刻成为陌生的国境。

生在这一边,死在另一边,

这边是希望,那边是绝望。

如果有天平,秤盘不会动。

如果有公道,这就是公道。

只死必需的一部分,不过量,

再从残体中,长回必要的。

我们,也能分裂自己,真的。

只不过分裂成肉体和片语。

分裂成肉体和诗歌。

一侧是嗓门,一侧是笑声,

平静,很快就消失。

这边是沉重的心,那边是非全死——

三个小小的词,仿佛三根飘飞的羽毛。

深渊隔不断我们。

深渊围绕我们。

我是个此地无人等候的人

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著 林洪亮 译

出版社:东方出版中心

出版时间: 2020-11

05.在一颗小星下

我因称其为必然而向偶然道歉。

如果我弄错,我向必然道歉。

幸福,请不要气恼,如果我将你攫为己有。

请死者宽恕我逐渐衰退的记忆。

我向时间道歉,因为我对世事经常忽略太多。

我为将新欢当成初恋而向旧爱道歉。

原谅我,远处的战争,原谅我把鲜花带回家。

原谅我,敞开的伤口,原谅我又刺破手指头。

我为欣赏小步舞唱片而向深渊里呼救的人道歉。

我为清晨五点仍在熟睡而向火车站候车的人道歉。

原谅我,被追逐的希望,原谅我不时开怀大笑。

沙漠啊,原谅我一小匙水也没有带来。

还有你,鹰隼,多年来你毫无改变,总在同一只笼子里,

总是一动不动、盯着同一个地方,

原谅我,即使你最后被制成一只标本。

我要为桌子的四只腿而向被砍下的树木道歉。

我要向大道理道歉因为我只做出了小小的回答。

真理,请不要太注意我。

尊严,请对我宽大为怀。

容忍我,噢,存在的奥秘,原谅我偶尔拆掉你链条上的线头。

灵魂,别怪我不经常拥有你。

我向所有的事物道歉因为我不能同时无所不在。

我向每一个人道歉因为我无法成为每个男人和女人。

我知道,有生之年我无法找到任何理由为自己辩解,

因为我即是我自己的障碍。

言辞啊,别怪我借用了沉重的字眼,

却又劳神费心地使它们变得轻松。

06.赞美诗

啊,人所划定的国界有多少漏洞!

多少天空的云彩越境未受惩罚,

多少沙漠的沙子从一国移到了另一国,

多少山间的卵石跌向国外,

挑衅地一蹦一跳!

需要我说那只小鸟吗?它飞越

边界或停在边境的栅栏上。

一只卑微的知更鸟——尾巴已位于国外,

鸟喙却留在国内。不仅如此,还要腾跃!

在无数昆虫中,我单挑出蚂蚁,

在边境哨兵的左靴和右靴之间,

根本无视“从哪里来?”“到哪里去?”的问题。

啊,一眼就能看尽的

遍及每个大陆的混乱!

河对岸的水蜡树第一千一百片叶子

难道不是偷渡到了国外?

又是谁,难道不是章鱼,用卤莽的长臂

破坏了别国领海神圣的界限?

我们岂能谈论各种秩序,

如果星辰的布置尚且令我们疑惑,

它们究竟为谁照耀?

更不必说应该受到谴责的、弥漫的大雾。

还有遍及大草原的飞扬的尘土,

仿佛草原从来没有被分配!

还有热心的气浪中回荡的声音,

——密谋似的嘎吱响,不可理解的嘀嘀咕!

只有属于人的,才分出国内国外,

其余的都是交混的植被、捣乱的鼹鼠,以及风。

07.一个女人的肖像

她一定要懂得取悦。

改变,以致无须改变。

这很容易,不可能,很难,值得尝试。

她的眼睛,如果需要,可深蓝,可灰白,

可深黑,爱嬉戏,没来由地饱含泪水。

她与他同眠仿佛偶然遇到,属于他而且只属于他。

她愿意为他生四个孩子,不生孩子,只生一个。

纯真但能提出最好的建议。

软弱但能扛起最重的担子。

肩膀上没有脑袋但会长出。

阅读雅斯贝尔斯和淑女杂志。

不知道螺丝钉有何用但要建一座桥。

年轻,像往日一样年轻,永远年轻。

双手握着一只断翅的麻雀,

私房钱只为长远旅行准备,

还有切肉刀,膏药,伏特加。

她这般奔跑想去哪里,不累吗?

一点也不,有一点,不太累,没关系。

她爱他,要不,已下定决心。

更好或者更坏,请看在老天的份上。

08.不带夸张地谈谈死亡

它不开玩笑,

不发现星辰,不建桥梁,

它不懂得编织、采矿、耕作、

造船或烤面包。

在我们明天的计划中

它讲上最后一句话,

而那一句话也总是跑题。

它甚至不能把份内的

买卖搞定:

掘一个墓穴,

做一副棺材,

再把身后收拾干净。

醉心于生杀予夺,

活儿却干得不漂亮,

不成体系,缺少技巧。

仿佛我们每一个都是它的头一遭。

噢,它有它的胜利,

也有无数失败,

屡次的失手,

和反复的从头再来!

有时它的强大还不够

拍落一只空中的苍蝇。

许多毛毛虫

也都爬到了它的前头。

所有这些球茎、豆荚、

触须、鱼鳍、气管、

婚期的鸟羽以及越冬的毛皮都表明

它落在了后面,

工作缺乏热情。

仅凭意志不起作用

甚至我们以战争和政变援手

也远远不够。

卵中已有心脏搏动。

婴儿骨骼在发育。

种子们,工作勤奋,长出最初的一对芽叶

有时长成了高大的树木。

谁说死是万能的,

谁本身就是活生生的反证,

死并非万能。

没有一种生命

不可以永恒

只要存在那么一刻。

而死亡

总是迟到那么一小会儿。

它徒劳地拽着那扇

无形之门的把手。

只要你到了

就不能松劲。

维斯瓦娃·辛波丝卡信札

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著

出版社:东方出版中心

出版时间: 2020-01

09.可能性

我喜欢电影。

我喜欢小猫。

我喜欢沿着瓦尔塔河生长的橡树。

我喜欢狄更斯甚于陀思妥耶夫斯基。

我喜欢令我喜爱的人甚于人类。

我喜欢手头留着针线,以备不时之需。

我喜欢绿颜色。

我喜欢不去论证理智应为一切负责。

我喜欢例外。

我喜欢早早动身。

我喜欢跟医生说点别的。

我喜欢老式的插图。

我喜欢写诗的荒谬甚于

不写诗的荒谬。

我喜欢爱情的非周年纪念

以便可以天天庆祝。

我喜欢道德主义者,

他们从不承诺我什么。

我喜欢狡黠的好心甚于太过天真的好意。

我喜欢穿便服的地球。

我喜欢被征服国甚于征服国。

我喜欢有所保留。

我喜欢混乱的地狱甚于秩序井然的地狱。

我喜欢格林童话甚于报纸的头几版。

我喜欢无花的叶子甚于无叶的花朵。

我喜欢没被剁去尾巴的狗。

我喜欢淡颜色的眼睛,因为我是深色的。

我喜欢桌子抽屉。

我喜欢很多在此没有提及的事物甚于

很多我也没有说出的事物。

我喜欢不受约束的零甚于

后面那些列队的数字。

我喜欢萤火虫甚于星星。

我喜欢敲在木头上。

我喜欢不去管还有多久以及什么时候。

我喜欢把可能性放在心上:

存在自有它存在的道理。

010.奇迹市场

常见的奇迹:

有那么多平常的奇迹发生。

毫不起眼的奇迹:

看不见的狗在死寂的夜里吠叫。

许多奇迹中的一个:

一片小小的浮云

能使巨大的月亮黯然失色。

几个奇迹合为一个的奇迹:

一株赤杨倒映在水中

左右颠倒

树冠朝树根生长

却永远不会触及水底

尽管水不算深。

一个普通又普通的奇迹:

轻中级的微风

却化为一阵暴风雨。

奇迹中的奇迹:

母牛就是母牛。

另一个远非最小的奇迹:

正是从这一粒樱桃核

长出了这一座樱桃园。

减去礼帽和燕尾的奇迹:

振翅而飞的白鸽子。

一个奇迹(不是奇迹又是什么):

太阳在今天三点十四分升起

而在晚上八点零一分落下。

一个不会引起我们注意的奇迹:

一只手的手指实际上不超过六个

却还是比四个多。

环顾一下四周,就会发现的奇迹:

不可避免的地球。

一个额外的奇迹,额外而又平常:

不可想象的正是可以被想象的。

在喧嚣和寂静之间

作者: [波]维斯瓦娃·辛波丝卡 著 林洪亮 译

出版社:东方出版中心

出版时间: 2020-11

011.三个最奇怪的词

当我说出“未来”,

第一个音节便已属于过去。

当我说出“沉默”

我便已破坏了它。

当我说出“虚无”,

我就制造了某种无中之有。

012.略论灵魂

我们偶尔有灵魂。

无人一直并且永远拥有。

日复一日,年复一年

可以没有它而过去。

有时

它在童年的恐惧和欢喜中

多停一会儿。

有时它在我们老年的

惊奇里。

它很少援手

我们吃力的工作。

比如搬家具,

扛行李,

或穿夹脚的鞋子远行。

在需要填写表格

或切肉的时候

它常常外出不在。

在一千次谈话里面

它只参与一次,

即便那必须的一次,

它也更爱沉默。

在我们的身体疼痛发作而且变本加厉的时候,

它悄然离开现场。

它不太好伺候:

它不喜欢在人群中立刻见到我们,

它厌恶我们出于算计的种种企图

以及机器的轰然噪音。

快乐和悲伤

对于它并非截然不同。

当且仅当二者合而为一时

它才眷顾我们。

在我们没有把握,和我们

被什么掌握的时候,

我们可以指望它。

在所有物质里

它偏爱带钟摆的时钟,和

镜子,镜子从不停止工作

甚至在无人照镜子的时候。

它不说从哪里来

也不说何时离开,

但它清楚,我们在等着要答案。

我们需要它,

显然

出于某些原因

它也需要我们。

维斯瓦娃·辛波丝卡(Wislawa Szymborska,1923-2012),波兰女作家,翻译家,1996年荣获诺贝尔文学奖,其诗作被称为“具有不同寻常和坚韧不拔的纯洁性和力量”。有《一见钟情》,《呼唤雪人》等著作。她是第三个获得诺贝尔文学奖的女诗人,第四个获得诺贝尔文学奖的波兰作家。

李以亮,诗人、译者。著有诗集《逆行》,译有扎加耶夫斯基诗文集《无止境》《永恒的敌人》《另一种美》、米沃什日记《猎人的一年》等。曾获得第二届“宇龙诗歌奖”、花城翻译贡献奖、“诗探索”诗歌翻译奖、《西部》文学翻译奖等。

原标题:《维斯瓦娃·辛波丝卡:当代诗人都是怀疑论者,他们不大情愿公开承认自己是诗人 | 纯粹阅读》