“从追赶到领跑,

好的水稻基因要打上中国印记。”

近期,林鸿宣研究组揭示

G蛋白通过钙信号调节蜡质合成

进而调控水稻耐热性的新机制

相关研究论文于2021年12月31日

在Nature Plants 期刊上发表

全球气候变暖成为威胁世界粮食安全的一大重要问题,据报道,年平均温度每升高1℃,将会对水稻、小麦、玉米等粮食作物带来3%~8%左右的减产。

植物在与高温的长期对抗中,进化出了不同的应对机制:一方面,植物可以通过“积极应对”来提高自身对于高温逆境的应对能力,比如及时清除高温下积累的毒性蛋白、活性氧等,从而减少高温对于植物体本身的损伤;另一方面,植物也可以通过“以静制动”的方式,使自身钝感,减少热响应消耗,维持正常的生理活动,并且在热胁迫结束后能够快速“灾后重建”,以提高热胁迫下的生存能力。通过遗传学手段,挖掘抗热自然基因位点并对其调控机制进行深入研究,对于作物抗热遗传改良具有重要意义。

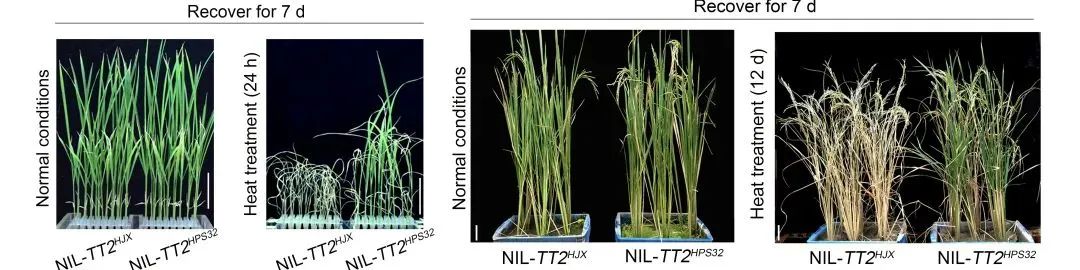

来自热带粳稻的TT2HPS32位点使水稻在苗期和成熟期呈现出明显的抗高温表型

自然基因位点因其在生产应用上的重要意义受到广泛的关注,但是其定位难度较大,尤其是定位与抗热等复杂性状相关的位点挑战更大。

继在2015年成功定位克隆了水稻首例抗热的QTL位点TT1后,林鸿宣研究组最近又成功分离克隆了水稻抗热QTL TT2,相关研究论文于2021年12月31日,以题为“TT2 controls rice thermotolerance through SCT1-dependent alteration of wax biosynthesis”在Nature Plants 期刊上发表。

该研究把来自于热带粳稻的抗热QTL位点TT2,通过回交,成功将其导入广东优质稻品种华粳籼74中,从而培育成了新的抗热品系。携带抗热性位点的该品系,相较于回交亲本华粳籼74,在苗期的成活率显著提高了8-10倍,同时该位点的导入也增强了成熟期的抗热能力,主要表现为高温胁迫下单株产量增幅达54.7%,结实率增幅达82.1%。TT2基因位点在各类作物中广泛存在,并高度保守,例如在小麦中有75.6%的同源度、玉米中有53.7%的同源度,因此该抗热基因在抗热作物的遗传改良和应用中有广泛的前景。

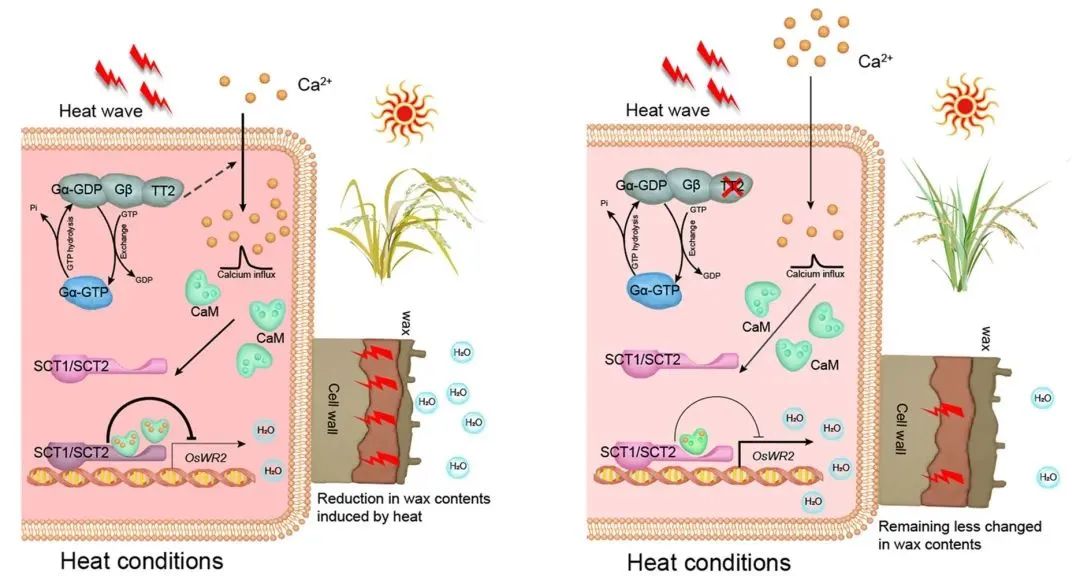

高温胁迫下TT2-SCT1/SCT2-WR2途径调控水稻耐热性的示意图模型

截止到目前为止,越来越多的抗热QTL/基因被挖掘、分离克隆到,但是这些位点几乎都是通过“积极应对”的方式来提高水稻的抗热能力。

在高温胁迫下,植物光合作用受阻,能量处于高度匮乏状态,一旦调用有限的能量来“积极应对”,无论是通过毒性蛋白的清除还是活性氧的清除,势必会带来能量的消耗,造成“能量惩罚”,并最终导致产量降低。“以静制动”的方式同样为植物抵御高温提供了一个新的策略,通过降低热响应,使植物处于钝感状态,减少能量损耗,维持基本生命活动,待高温结束后可以快速重建恢复;来自于热带粳稻的TT2基因位点,就是通过“以静制动”的方式赋予水稻抗热的能力。此外,作为负向调控抗热的自然位点TT2在育种应用上更为便捷,既可以通过杂交导入,也可以通过定向的基因敲除,获得抗热品系,大大缩短育种周期。

综上所述,TT2是一份作物抗热育种的珍贵基因资源,对未来作物借助分子设计手段实现定点的抗热遗传改良具有重要意义。

林鸿宣研究组合影

值得一提的是,在论文评审过程中,三位审稿人均对该工作给以高度评价,鉴于该工作的重要性,Nature Plants同期在线发表了由荷兰瓦格宁根大学Scott Hayes博士撰写的题为“Wrapped up against the heat”的评论文章,对该成果进行了评论与展望。

Scott Hayes博士对上述研究成果进行了点评,称其是抗热研究领域的一大重要进展;并指出所发现的基因为植物育种和基因编辑提供了令人兴奋的潜在靶标,有助于我们应对在快速变暖的地球上出现的粮食安全问题。

中科院分子植物科学卓越创新中心博士后阚义为第一作者,林鸿宣研究员为通讯作者。该中心穆晓瑞、张海、高进、单军祥和叶汪薇等参与了该项研究工作。该工作得到了国家基金委、中科院、岭南现代农业广东省实验室等的资助。

论文DOI:10.1038/s41477-021-01039-0

来源:中国科学院分子植物科学卓越创新中心

原标题:《Nature Plants | 上海科学家培育“抗热水稻”,破解水稻基因密码》