原创 库叔说 瞭望智库 收录于话题 #进击的中国工业 4个

“敢于走前人没走过的路,实现关键核心技术自主可控”是赢得创新主动权、发展主动权的必由之路,是一国经济安全、国防安全,乃至国家安全的根本保障,也是民族复兴道路上必须回答的时代命题。

但在过去很长一段时间,围绕自主创新这个时代主题却存在许多模糊认识,如自主创新与技术引进是什么关系,是不是关起门来自己搞,中国存在技术“短板”的原因是不是基础研究不够,乃至国有企业能不能创新,等等。对这些问题的争议虽多,但经常缺少令人信服的证据。

路风教授是自主创新的坚定支持者、呼吁者、推动者。我们把路风教授及其团队一篇未发表的研究报告重新编撰成系列文章,以“沈鼓的故事”为主标题进行连载。这个系列故事讲述一家老国有企业——沈阳鼓风机集团股份有限公司,在重大技术装备领域自主创新的经历。

也正因此,沈鼓多次被中央领导表扬为“重大技术装备国产化”的典范,因为它敢于从“老外嘴里掏食”,为中国石油化工等重大工程开创性地提供了核心设备!

虽然许多经历发生在过往,有一些背景甚至年头久远,但我们认为,在国家当下面临的内外形势下,尤其是海外一些逆全球化思想及行动,比如经贸摩擦、“卡脖子”等新情况和新挑战之下,重新回顾并审视关于自主创新、自立自强、对外开放等问题,很有必要。

即便在今天看来,那些经验仍然有着深刻的镜鉴价值。

文 | 路风 王晨 郭年顺 北京大学政府管理学院

编辑 | 谢芳 瞭望智库

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

1

因“解放”而具有创新精神的企业

沈鼓的历史可以追溯到日本人占领东北时期的1934年,当时它是日本人办的一个矿车厂。日本投降后,厂内几乎所有的设备都被苏联军队当作赔偿拉往西伯利亚。到沈阳解放前,矿车厂已经沦为国民党军队的马棚。

1949年解放后,经过数次变更,该厂于1950年成为直属于东北人民政府重工业部机械工业管理局的沈阳第四机器厂。不过,新中国带来的解放感让沈鼓人一直认为,1949年才是他们的建厂元年。

沈鼓原厂房,摄于1951年。

1952年,国家投资170万元对该厂进行扩建改造,同时引入抚顺301厂的苏联专家,为沈鼓提供了B1、B2、B3三套中低压扇风机制造技术,生产出3种13个型号共103台扇风机。这个行动显然说明,沈鼓被纳入到政府的工业布局计划之中,并因此提高了产品的技术等级。

1953年,沈鼓改属中央政府的第一机械工业部一局领导,更名为沈阳扇风机厂,被确定为全国第一家风机专业制造厂。

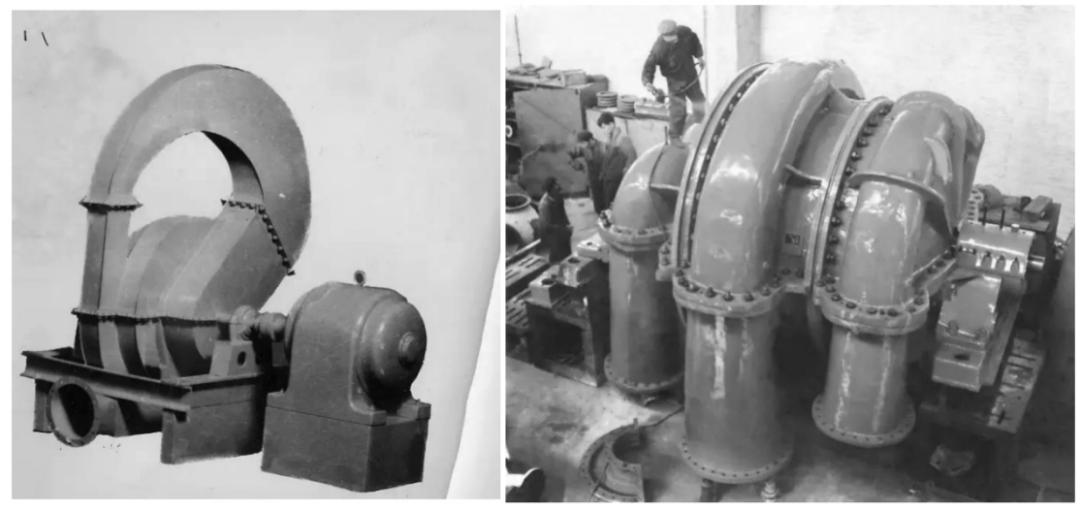

左图为沈鼓1949年至1952年的主打产品;右图为沈鼓1953年至1957年的主打产品。

在整个“一五”期间,沈鼓的主要产品是测绘仿制苏联的扇风机和鼓风机,前者用于电厂、矿山、冶金等领域的通风,后者用于炼钢的供氧。1958年,沈鼓试制成功13种54个型号的新型扇风机和鼓风机,使产品由测绘仿制阶段开始步入独立设计制造阶段。1959年,沈鼓开始承担国外订货,生产援外产品,并建成面积为12000平方米的车间,试制成功大型矿井轴流通风机。

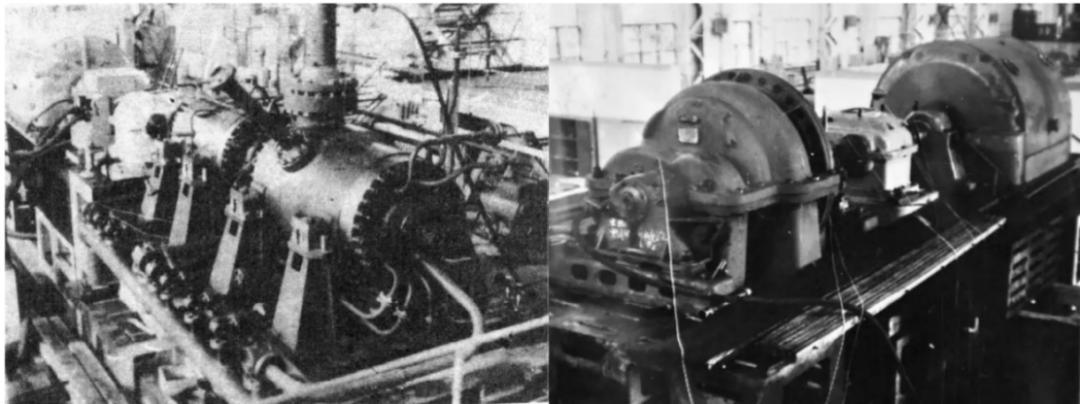

1960年,沈鼓成功试制出中国第一台自行设计的透平压缩机产品。虽然它以苏联产品为模仿对象,但整个过程没有引进技术,完全靠着那一代老工程师,“愣给整出来的”。此后,沈鼓的生产重点开始逐渐转向鼓风机和压缩机。

左图为1958年沈鼓制造的第一台鼓风机;右图为1960年沈鼓制造的第一台压缩机。

1963年,工厂被更名为沈阳鼓风机厂。“沈鼓”后来逐渐成为知名品牌,所以这个名称在企业的主要产品变成压缩机之后,仍然被保持了下来。

1966年,沈鼓试制成功中国自行设计的高效率中低压离心通风机。1970年,它自行设计制造出具有世界先进水平的中国第一台20米塔用轴流风机,制成中国第一台S12000巨型烧结鼓风机转子。由于中国的工业管理体制在“文化大革命”时期又经历一次“下放”,1972年,沈鼓改属沈阳市机电工业局领导。

在自力更生时代,沈鼓就是一个具有创新精神的企业,尽管那时中国工业的技术还相当落后。

沈鼓生产的BCL系列透平压缩机。图|新华社

当时,透平压缩机与燃气轮机和汽轮机同属透平机械。“透平”来自英文turbine的音译,指的是带叶片的旋转机械,其特点是在转子上装有叶片或叶轮,通过高速旋转运动使叶片与流体(气体或液体)之间产生力的相互作用,借以实现能量转化。

按能量转化方向的不同,透平机械分为原动机和从动机。

原动机将流体(如水、风、蒸汽、燃气等)的能量转化为机械能,通过主轴带动发电机或其他从动机。原动机有汽轮机、燃气轮机、透平膨胀机、水轮机和风力机等,其中航空喷气发动机中的压气机是原动机中要求最严、技术含量最高的典型。

从动机和原动机在原理和结构上基本相同,只是工作过程相反。从动机由原动机带动,将机械能转换为流体的能量,即提高流体的压力,如通风机、透平压缩机、离心泵和轴流泵等。当然,从动机也可以由电机带动,只是电机的最大功率没有汽轮机大,所以大型工业装置要用驱动汽轮机;燃气轮机则是烧天然气的原动机,二者都可以拖动诸如压缩机这样的重大设备。

沈鼓能够在1960年代初就自己开发出透平压缩机,实属不易。不过,当时沈鼓压缩机的能量转换效率只有60%多,达到过的最高水平也不过75%,而且噪音大(效率低,耗能就多)。

沈鼓前董事长苏永强回忆道,“沈鼓当年生产的(压缩机)机组一试车,我在家就能知道。我家离工厂大约3-4公里,你想想那是多大的噪声。我们一试车,周围的老百姓就起哄,影响生活啊。但是没办法,那还得试。”

2

沈鼓挤进“四三方案”

对沈鼓后来的发展产生重大影响的一个历史事件,是发生在1970年代中期的中国第二次对外大规模技术引进,也是第一次从西方国家大规模引进,史称“四三方案”。

这次引进是在中国与美国及西方国家的关系解冻之后,由毛泽东提议,周恩来组织的,其动机是尽快解决当时中国人民缺衣少食的状况。因此,引进的重点集中于中国工业较为薄弱的石油化工生产设备,以便能够迅速增产对粮食和纺织品生产十分重要的化肥、化纤和乙烯。

在“四三方案”进口的26项成套设备中,计有化纤4套、大化肥13套、石化3套、烷基苯1套,还有3个电厂和2个钢铁项目,其中包括武钢一米七轧机。

进口成套设备是因为中国工业在石油化工领域是落后的,而落后的原因又有两个:

第一,1950年代中国工业化的主要技术来源是苏联和东欧国家,而它们在石化方面的技术本来就与西方国家,特别是美国的差距较大。

第二,中国在1950年代和1960年代处于缺油状态,产量有限的石油主要用于炼制燃油,发展石化工业一直没有排上日程。直到1970年代初中国的原油年产量达到4500多万吨后,决策层才感到有发展石化的余地。虽然中国当时没有的石化技术和设备不得不进口,但毛泽东和周恩来的性格永远是要实现独立自主(周恩来强调对引进的技术应当“一学、二用、三改、四创”),所以“四三方案”包括了透平压缩机、燃气轮机和工业汽轮机的单个项目,它们是石油化学工业的核心设备,反映出决策者决心将来主要靠自己的力量发展石油化工。

当时沈鼓的一把手是工人出身的贺祝三,虽然他“最多就是初中毕业”,但“脑子异常聪明,口才异常地好,敬业心异常地强”。他一举说服机械工业部的领导,把压缩机的引进项目定点沈鼓(当时还有其他企业竞争这个项目)。直到今天,苏永强还在感念他的贡献:“要是没有贺厂长的眼光和魄力,沈鼓不知道今天什么样呢。”

1975年,沈鼓被确定为国家重点建设项目之一,由国家拨款1.4亿元对沈鼓厂进行扩建。中国引进透平压缩机制造技术的商务谈判是在政府之间进行的,当时美国的克拉克公司和意大利新比隆公司竞争这个项目,最后由周恩来总理和来访的意大利总统亲自敲定。

1976年,中方与意大利新比隆公司签订了引进离心压缩机专利和技术秘密的合同。沈鼓引进的离心式透平压缩机是生产乙烯、化肥等石化产品的一个核心设备。按照计划体制下工厂分工的习惯,机械工业部把与压缩机项目同时引进的燃气轮机项目放在南京,但后来没有发展起来,而工业汽轮机项目放在了杭州汽轮机厂。

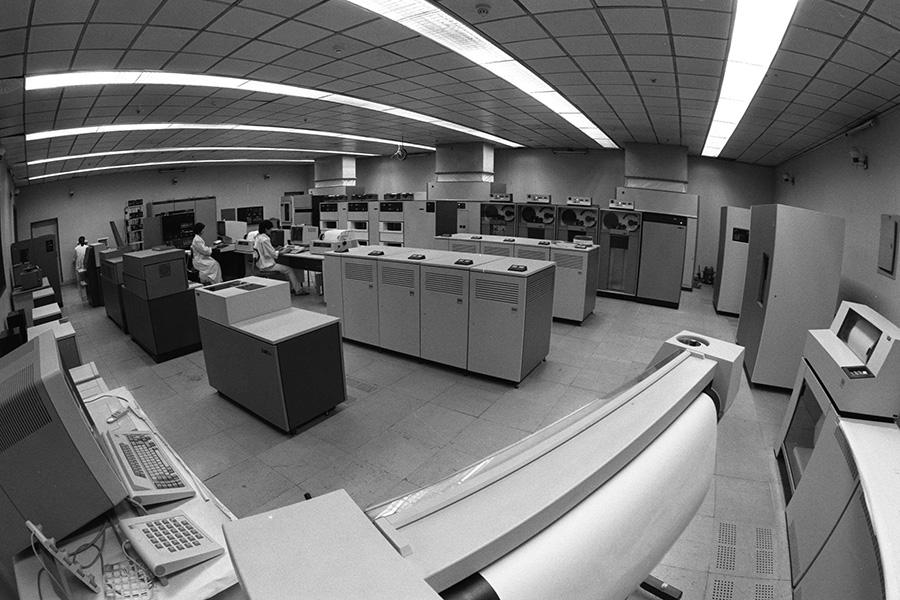

沈鼓引进美国IBM公司计算机建成的电子计算机站。图|新华社

改革开放后,中国政府的工业管理体制再次集中,沈鼓于1979年重归机械工业部通用总局领导,并在部里的帮助下引进美国IBM公司370/138计算机,建成电子计算机站。

到1980年,沈鼓利用引进技术试制的第一台压缩机样机试车合格。这个速度相当快,沈鼓1976年开始引进,此后培训之类的准备工作花了1年多时间,实际上不到3年就做出样机。当中方请新比隆来验收样机时,意大利人不来,因为他们认为不可能用4年时间就做出来。好不容易请他们来了以后,意大利人很吃惊,沈鼓居然真的在这么短的时间里就完成引进。

到1980年代初,沈鼓厂的规模扩建和技术引进工作基本完成,成为国内少有的现代化企业之一,“理论上”具备了为30万吨/年合成氨、52万吨/年尿素、30万吨/年乙烯、500万吨/年炼油、3000立方米高炉、20000立方米/时制氧等大型装置提供透平压缩机和鼓风机的能力。之所以说是“理论上”,是因为那时中国又开始大规模引进技术,中国的大用户对于沈鼓这样的“新手”生产出来的压缩机没有多大兴趣。因此,沈鼓按引进技术做的第一台样机没有卖出去,至今还留在沈鼓。

贺祝三于1981年退休,到那时他已领导了沈鼓21年。接替他的梁铁山,也是从沈鼓内部成长起来的工人干部。

1988年,刘玄继任厂长(在当时实行的“厂长经理负责制”下,厂长是企业的一把手),而梁铁山转任党委书记。刘玄是文革前的大学生,后获得东北大学的硕士学位,他是沈鼓第一个有学历的厂长,能力很强。刘玄和梁铁山两个人搭班子,配合得非常好。

由于任职时间重叠,而且对沈鼓的贡献相近,梁铁山和刘玄一起被看作是沈鼓的第二代领导人。他们两人在任内的突出贡献,就是在引进技术的基础上,再次把沈鼓带上一条自主创新的道路。

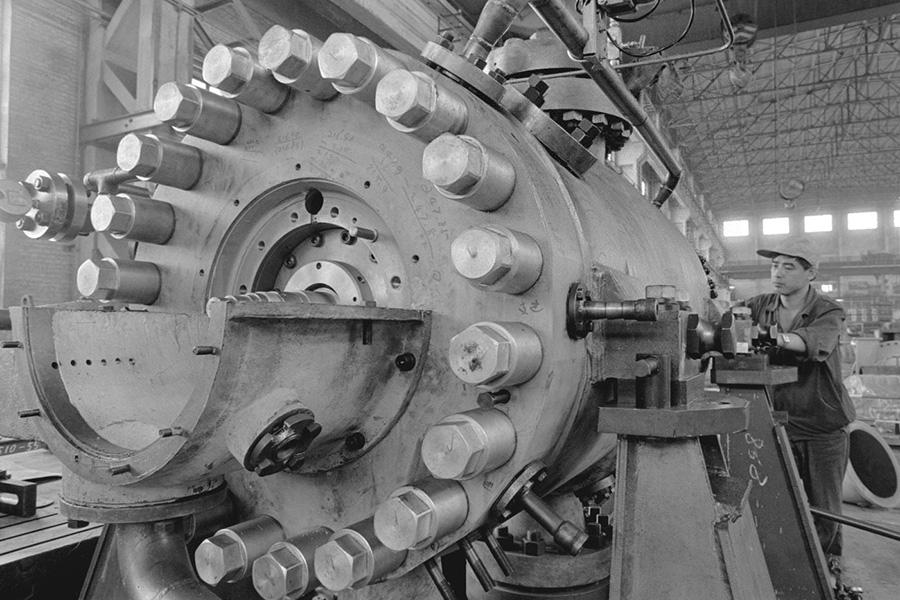

沈鼓在1980年代生产的压缩机组。

沈鼓正式按照国际先进技术生产的第一台离心式压缩机是1982年,即为镇海石化提供的52万吨/年尿素装置用CO₂离心压缩机。不过,在整个1980年代,中国市场上仍然以进口压缩机为主,只有少量的国产产品,沈鼓一年也就生产几台压缩机,仍然以生产通风机为主。

国产压缩机之所以顶不住进口压缩机,重要原因是其能量转换效率比国外产品差很多。之所以差很多,是因为沈鼓引进的压缩机采用二元流叶轮,而当时国外已经采用三元流叶轮。

压缩机最核心的是气动问题,也就是效率问题(当然还包括振动、稳定性),而决定效率的核心技术是叶轮。新比隆卖给中国的压缩机技术是采用二元流叶轮的,它自己则已经转向三元流叶轮的压缩机。换句话说,新比隆当年卖给沈鼓的是他们自己即将淘汰的技术。当时沈鼓以引进技术生产的压缩机的最高效率是78%,大多还到不了,但采用三元流叶轮的进口压缩机可以达到85%。

虽然1980年代是中国依赖引进技术的年代,但三元流叶轮是最先进的技术,没有任何外国公司会将这种技术卖给沈鼓。在这种条件下,工人出身的梁铁山和继任的刘玄没有让沈鼓停留在引进的技术水平上,而是开始了自主的技术研发。

3

具有深远意义的“三元流叶轮”研发

从二元叶轮到三元叶轮,是世界透平机械的一次技术革命,而奠定这个革命理论基础的人,是一位伟大的中国科学家——吴仲华。他于1940年代赴美国留学,在1950年代初创立了国际公认的叶轮机械三元流动理论,成为享誉世界的中国科学家。

沈鼓生产车间。图|新华社

用没有技术背景的普通人能够理解的语言讲,三元流动理论是指在实际流动中,所有流动的参数都是空间坐标系上三个方向变量的函数(x,y,z坐标)。二元叶片或叶轮是直弯的,那种叶片的气体流动效率低、损失大;而三元叶轮的叶片是在空间上扭曲的曲面,流动损失小,效率更高。在设计三元流叶轮时,必须根据三元流动理论和复杂工程参数的计算,才能设计出叶片曲面的型线,并非简单的扭曲就可以。

从1983年开始,在梁铁山的组织下,沈鼓对三元流叶轮进行技术攻关。主持技术攻关的,是后来成为教授级高工的陈福芳,他1965年从西安交通大学流体机械专业毕业后就在沈鼓工作。

当时沈鼓能够设计产品、做试验,但是搞研发还不行,必须寻求与科研院所的合作。沈鼓就与中国科学院工程热物理研究所(吴仲华曾任该所的所长和名誉所长)和西安交通大学合作研究,其内容主要是利用三元流理论,结合沈鼓的产品情况来设计三元流叶轮。热物理研究所有一套专门的流场分析软件系统,理论设计完了之后,沈鼓的工程师选择流动和形状最好的设计方案,开始做试验。如果试验不行,就送回热物理所去修改,然后再试验、再改。

经过3年多的努力,沈鼓于1987年突破了核心技术,开发出来自己的三元流叶轮,使沈鼓压缩机的能量转换效率一下子从不到80%提高到85%左右。

由于是从基础理论做起的,所以成功开发三元流叶轮让沈鼓成为掌握了理论的企业,从此能够正向开发产品。

1989年,沈鼓为镇海石化研制出中国第一套80万吨/年加氢裂化装置用的BCL407/A氢压机,达到国外同类产品水平。1980年代末,沈鼓突破三元流叶轮技术之后,提升了产品的技术等级,产品市场也随之扩大。1994年,沈鼓为四川天然气化工厂30万吨/年合成氨装置研制出空气压缩机、天然气压缩机和氨冷冻压缩机,为52万吨/年尿素装置研制出采用三元流叶轮的CO₂离心压缩机,主要性能指标达到国际同类产品先进水平。

回顾历史,自主开发三元流叶轮对于沈鼓发展的意义再怎么强调也不为过。

第一,为了开发既不能引进也不能简单模仿的核心元件,沈鼓不得不对技术研发进行投入,从此确立了常年投入研发的传统。虽然受经营规模的限制,沈鼓在1980年代中期的研发投入每年也就百八十万元,但这个转折是革命性的。

计划体制下的工业研发是由科研院所进行的,而企业只是没有研发职能的生产工厂。因此,沈鼓开始常设研发机构并常年对研发投入,其意义不在于研发的规模,而在于它开始从单一生产工厂模式转变为依靠技术进步的创新企业模式。

第二,三元流叶轮无法仿造,因为叶轮叶片的扭曲型线取决于空间坐标系上三个方向的变量,必须根据三元流理论才能确定工程参数,即必须以设计者能够理解的合理性才能设计出来,而且随着压缩机的型号、规格、功率变化,叶轮要重新设计。因此,如果不掌握原理,只是通过测绘或反求工程得到某个产品的一些数据其实没用。

正因为沈鼓开发三元流叶轮是从基础理论做起的,所以它发展出来能够从产品概念开始的正向开发能力——这是沈鼓后来能够不断开发出新压缩机的关键因素。

第三,1980年之后的20多年是中国工业普遍依赖技术引进的年代,沈鼓在技术来源上的转型——对技术研发进行投入并从基础理论开始正向开发新产品,比中国工业的主流至少早了20年,这是沈鼓的产品越来越不可替代的原因(目前国内没有第二家企业能够生产沈鼓的主打产品)。

上述三点的成果虽然是在进入21世纪以后才大放异彩,但这条道路的起源却始自1980年代中期自主开发三元流叶轮的行动。

沈鼓成功开发三元流叶轮也反映了中国工业体系的一个力量来源,即得到基础研究体系的支持。

实际上,中国在奠定工业基础的计划经济年代,也同时发展起一个科学和基础研究的教育和研究体系,包括中国科学院这样的基础研究机构、各工业部门的科研院所和理工科大学。近年来,当官方一直认为“科研成果转化难”是中国技术进步的一个主要问题时,却没有明白“科研成果”的转化需要工业的自主开发。例如,三元流理论是一项伟大的科研成果,但如果沈鼓这样的企业不去自主开发,那么这项成果永远不会自动地“转化”为有用的产品。

创建了三元流理论的吴仲华回国后,没有能够做出更多更大的贡献,他的“遭遇”可以部分归结为中国工业在改革开放后走上依靠技术引进的道路。

1981年5月,三机部、上海市邀请了包括樊绪箕、吴仲华、王俊奎等航空专家,以及经济方面、冶金化工方面的55位专家,对运-10飞机进行实地考察后举行了评审会议。评审会的结论是:建议工程不能停,成果不能丢,队伍不能散。但是,这个建议没有得到采纳,运-10还是被抛弃了。

压缩机没有运-10那么重大,开发可以由企业自主决定,于是沈鼓的行动创造了一个吴仲华生前没有想到的果实——他的三元流理论造就了一个跻身世界前沿的通用设备企业。

刘玄接任沈鼓厂长后,继续推进沈鼓的技术研发,他的一个重要决定是专门成立研发部。沈鼓以前有设计科,后来升格为设计处,其主要职能是围绕着产品画图,少有研发。沈鼓从1980年代中期研发三元流叶轮后,逐渐有了研发职能,但仍然与产品设计混在一起。刘玄决定成立研发部,就是为了使研发活动制度化。

不过,当时很多技术人员是反对这个决定的,因为本来技术人员很少,他们觉得再专门搞一个研究机构,会分散力量。但刘玄不为所动。

研发部与直接服务于生产的设计机构不同,专门研发未来的技术,出成果的时间较长。刘玄坚持对研发人员实行特殊政策,不管有没有成果,每个月固定给予科研津贴,出了成果之后还要专门给科研成果奖。这种做法吸引了很多优秀的人,使他们能够潜心做研发。

沈鼓的压缩机产量由最初的每年几台扩展到1994年的40多台,这是一个很大的飞跃。沈鼓在1992年以前一年产值也就六七千万元,1992年达到1亿元,1993年达到2亿元,1994年突破3亿元。不过,从那时直到2000年,沈鼓的销售额停滞在3亿多元,始终没有突破4亿元。

4

“沈鼓家风”形成于代代相传的报国精神

从1960年以来,沈鼓的历史经历过四个主要阶段。

以我们的视角看,这“四个阶段”的起点,是沈鼓四次采取了“进取性战略”。

2020年3月16日,沈鼓车间,工人通过屏幕操作机器加工产品内机壳。图|新华社

第一次是在贺祝三的领导下,沈鼓争取到压缩机的技术引进项目,并通过这个项目奠定了向现代化制造企业发展的方向和基础;第二次是在梁铁山和刘玄的领导下,沈鼓在引进技术的基础上再次走上自主创新的道路,技术等级上了一个台阶,产品的市场影响力扩大、用户增加,发展的速度大大加快;第三次是在苏永强的领导下,沈鼓坚持正面进攻并实现全面突破,大踏步地成长起来;第四次是在戴继双的领导下,沈鼓渡过市场收缩和政策收缩的困难,在世界前沿站稳了位置,并发动新的技术突破。

苏永强是1953年出生,1969年初中毕业后进入沈鼓厂当工人。在工作期间,他于1976年进了企业办的“721”职工大学,学的就是压缩机专业。改革开放之后,这种企业办大学的体制实际上被废止了。可能也是出于这个原因,苏总曾自嘲,“其实我是没有学历的。现在的年轻人一看我,原来这老爷子是文盲。”

职工大学的学制是3年,苏永强于1979年毕业后被分配到厂设计部,但没干几天就被调到沈鼓的职工学校(技校)去当老师,在此后的3年里,他教过高等数学、机械基础、机械零件等课程。1982年,他被调回设计部做工程师,在一年多的时间里设计了2台产品。1983年,他被调到厂人事部当干部调配员,1984年提任为厂管理部门(有十几个部门)的党支部书记,进入了管理层。1985年,他又被调到技术部门的党支部任书记,1986年调到通风机分厂任党委书记,一年后成为该分厂的党政一把手。1992年10月,苏永强升任沈鼓厂的党委副书记,1994年1月任常务副厂长。

刘玄在1997年退休之前,向上级领导部门力荐苏永强接任沈鼓一把手。当苏永强被刘玄找去谈话时,他对刘说:“老板你选我,你胆儿挺大啊,敢选我?”当时沈鼓有485名本科生,20多名研究生,130多名中层干部,苏永强自忖资格不够。

刘玄问苏此话何意,苏说,“第一,我没有学历。”刘答,“我要能力不要学历”,苏又说,“第二,技术上我略知一二,但不能称为专家,我懂一些,但我也不是教授。”刘再答,“我要厂长不要教授。”苏永强被刘玄的两句话给噎回来了,只好说:“那你这么说没嗑唠了?”当然,刘玄解释了他的理由:“我选你有一条,你做事有韧劲,不做则已,要做就做到底;不干则已,要干就干成。”于是,苏永强接任一把手。

2016年3月,苏永强正式退休。实际上他在3年前就已满60岁,但市长亲自找他,不让退,于是又延长了3年。在退休之前,苏永强又推荐了戴继双继任董事长。

戴继双是安徽人,1962年出生,1984年从上海机械学院(上海理工大学)本科毕业,专业就是动力系透平机械专业,不过他拿到入学通知书时完全不知道这个专业是干什么的。那时大学毕业生还是全国统一分配,他毕业时想回家乡,但被分到了沈阳鼓风机厂。他当时已经计划好,履行程序报到以后就回乡。机械部有个设计院就在老家,也想要他,告诉他只要把毕业证、派遣证拿回来就可以入职。但是,沈鼓的氛围把他留下了,使他一生都奉献给了东北老工业基地。

其实那时外资、民营企业挖人的事很多,开出的待遇也很诱人,但沈鼓很少有人离开。戴继双进厂后被分到设计部,画了10年的图纸。令他自豪的是,沈鼓第一台采用三元流叶片的产品就是他设计的。那台产品的编号是H47,即沈鼓的第47台离心式压缩机。今天,沈鼓生产的压缩机已经超过3000台了。

戴继双在沈鼓经历过车间挂职、设计部副部长、总工程师、技术主任等岗位,又管过研发部。他兢兢业业,作风朴实。想必苏永强那时已经看上他,所以在2010年让他管销售,以后又让他兼管采购、信息化。

每一次,戴继双都说,恐怕顾不过来,但每一次苏永强都给他增加更多的担子,意在全面锻炼他。直到2016年的某一天,苏永强对戴继双说:他已经向市委组织部推荐,下一任董事长由戴继双担任。

戴继双的第一反应与当年苏永强一样:“我干不了。”他当时是副总经理,没有任过正职,从副职一下变成一把手,自然感到压力。戴对苏说,他不怕吃苦,就担心做不好,沈鼓是行业的旗帜,是没有备份的企业,一旦有闪失,对于国家和行业都有很大责任。他还赶紧给爱人打电话征求意见:“你要是同意,从此我就管不了家里的事了。”

苏永强正式退休时对戴继双说:“我终于过上正常人的生活了。”戴的回答是,“我终于过上非人的生活了。”

从1960年到2021年,沈鼓在62年的岁月里只有过五位一把手:贺祝三、梁铁山、刘玄、苏永强和现任的戴继双。更重要的是,他们都是从沈鼓内部成长起来的,而且每次上一任领导都对选拔下一任领导起到了重要作用。于是,沈鼓形成了长期稳定的管理层,也形成了“沈鼓家风”——以为国奉献为宗旨,敢于迎接挑战和不屈不挠克服困难的进取精神。当然,这句话说出来似乎有点“轻巧”,但分析一下就知道它不是一句空话。

2020年2月10日,沈鼓集团的工人在车间进行生产工作。图|新华社

沈鼓的一个突出特点是,每一任领导都感念上一任领导对企业的贡献,尽管每一任领导都创造出自己独特的业绩。

2017年4月我们访谈苏永强时,他说:“沈鼓走到今天,是几代领导人努力的结果,苏永强也没那么大的能力。我上任的时候就说,我是站在巨人的肩膀上前进。”同期访谈戴继双时,他说:“沈鼓最值得总结和骄傲的,就是几代领导人保持了很好的传承性。它不像有些国有企业那样,一会儿天上,一会儿地上。”他还说,“苏总能力非常强。既然苏总那么信任我,我就努力干。但我向苏总提出一个要求,我有事还得找他帮我把把关、出出主意。平时我也主动会给他打个电话,他也给了很多鼓励和建议。”

沈鼓历任领导的这种态度,有助于理解为什么沈鼓是一个文化厚重的企业,而许多企业却没有文化。虽然“企业文化”的概念很流行,但人们也说不清楚它到底是什么。许多企业也在努力建设企业文化,但搞来搞去更像是制订规章制度。

要想理解“文化”是什么,分清“文化”与“规章制度”的不同作用是个好办法:如果说规章制度的作用是反映了企业管理者对于职工行为的要求的话,那么文化的作用就是在没有上级领导耳提面命的时候,使每个人都知道该怎么做,使每个人都知道什么是对的、什么是错的。规章制度可以订得事无巨细,但永远无法对付不确定的、未曾出现过的情况,职工在面对这些情况时只能坐等“领导指示”。但文化的作用不同,它是集体性的信仰和行为准则,它使个人在面临任何情况时都会凭着内心的价值观而采取行动,在领导没有指示或不知道怎么指示的情况下也知道应该怎么做。因此,企业文化是积累出来的集体性价值观。

有些企业的历史很长,但没有文化,原因是这些企业没有积累。那么,沈鼓为什么能够积累出来其特定的文化——“沈鼓家风”?原因有三:

第一,每一任领导都把企业的命运置于他们个人的职业生涯之上,把自己看作是企业发展过程中的“历史工具”,把他们个人的成功看作是取决于企业的成功。既然如此,每一任领导也就不会去贬低或否定前任,而是把自己定位于“接班”。

第二,如此定位的领导人总是对企业怀着敬畏之心,总担心达不到组织的预期,但结果却总是每一代领导都把企业推向新的高峰。

第三,既然企业领导的更替能够具有传承性并保持业绩,上级党政机关也就不轻易干预任免过程,于是形成了“能人”选“能人”的机制——把企业的生命看作高于自己生命的领导人,会选个“孬种”当接班人吗?

“沈鼓家风”的形成,是几代领导人的传承为它提供了形成的机制,但它的内容不仅仅只与领导的作风有关。“沈鼓家风”的核心内容是全体职工要为国奉献,其具体含义用沈鼓前任董事长苏永强的话说就是,“在50年里,沈鼓就做了一件事:在不断创新的基础上,打破国外的垄断,挡住进口,实现重大装备国产化。”这种精神不仅是几代领导人对自己人生意义的解读,也是他们不断灌输给每一名职工的价值观。

也许沈鼓之外的人并不在乎是否真的如此,但沈鼓人却有如信仰一般地相信如此,它为全体干部职工提供了人生意义感、集体道德感和仪式感。沈鼓也有规章制度,但它们的“合法性”和终极“正义性”却来自“沈鼓家风”。这种企业文化使沈鼓的每一个干部、职工都认为自己的工作是在为国奉献,具有超越谋生的意义。

事实上,对于制造大型装备的工业企业来说,不存在仅凭一代人就能够取得领先地位的可能性。仅就技术进步而言,如果沈鼓不是在自力更生年代就自主开发压缩机,就不会在1970年代后半期那么快地掌握引进的技术;如果它不是在1980年代就自主开发三元流叶轮,就不可能在进入21世纪之后在压缩机技术领域冲到世界前沿。

国际创新学界早就形成了一个共识:企业吸收外部知识的能力是自主研发的“函数”(即结果)。因此,无论是沈鼓能够迅速掌握引进的技术,还是能够利用科学院的理论知识,这种“吸收能力”都来自几代沈鼓人选择的自主创新道路。

那为什么沈鼓几代人都选择这条道路?——就是因为沈鼓形成了把个人工作的终极意义看作是为国奉献的“沈鼓家风”。因此,当我们说沈鼓有文化时,我们就是在说沈鼓有技术,反之亦然。

沈鼓技术能力的积累过程再次证明,今天中国工业体系在世界上的地位,根源于中华人民共和国的全部历史。

参考资料:

1.陈锦华:《国事忆述》(北京:中共党史出版社,2005年),第15页。

2.Cohen, Wesley, and Daniel Levinthal. 1990. “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation.” Administrative Science Quarterly, vol. 35, pp. 128-152.

库叔福利

库叔的赠书活动一直都在!广东人民出版社为库叔提供15本《全球海盗史:从维京人到索马里海盗》赠予热心读者。本书抛开对海盗的浪漫化想象,从中世纪的维京人一直讲到现代的索马里海盗,深入地探讨了海盗的劫掠动机和发展过程,分析了海盗屡禁不绝的政治因素。请大家在文章下评论,点赞最高的前3名(数量超过50)将得到赠书。

原标题:《一贯进取的“沈鼓家风” | 沈鼓的故事》