地理档案

杭坪村距县城8公里,相传始祖建村于金竹坪,因坪东南有杭口岭,故村名为杭口坪。建于唐代,盛于明清,属千年古村。辖杭口坪、上薛宅、石象头、笑流坞口和下陈5个自然村。全村有1100余户,3000余人。自古以来便是通衢要道,有杭口岭、桃岭、金坑岭、瞿岩岭和三桠岭5条古道连通四方。浙江省历史文化村,第四批中国传统村落之一。

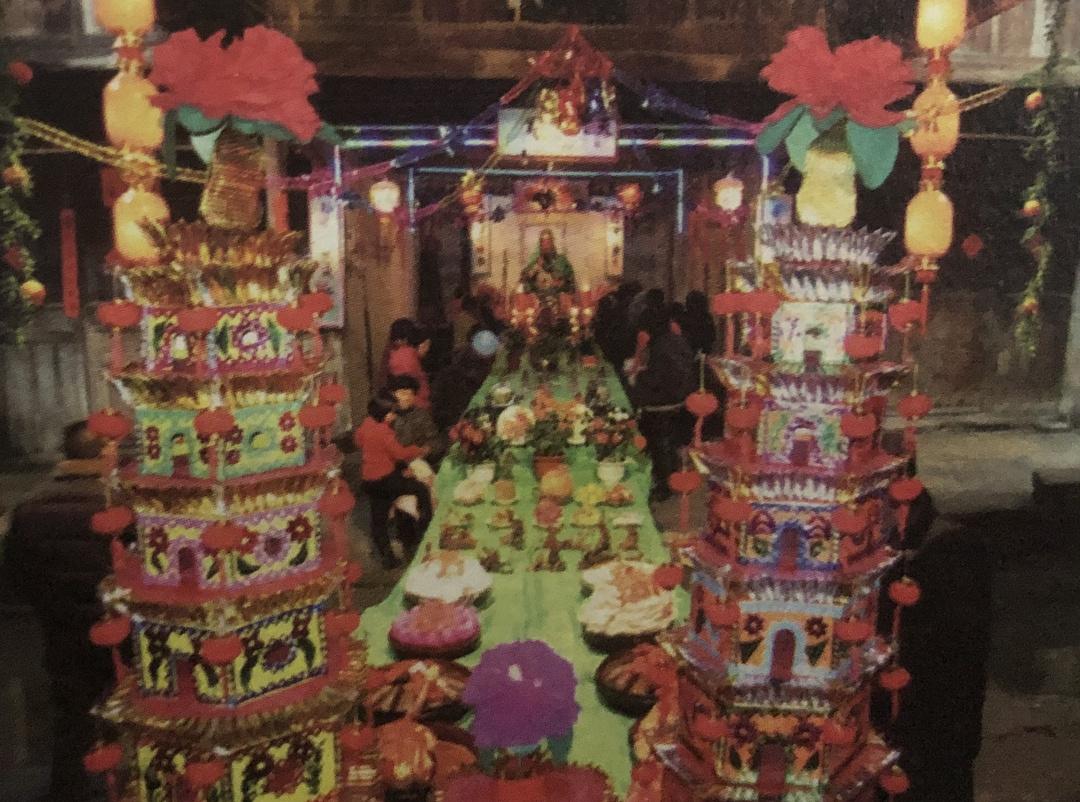

作为一名外乡人,我对于杭坪的印象也就是正月十九村子里摆祭的那热闹场景。因为不曾细细品读过,那场景似乎就是我对村子的全部印象。在这个村子工作了十余年,踏过每一块青石板,穿过每一条弄堂,走进每一个古厅堂,品赏过每一间老房时,就会对村子有一种莫名的情感,这种情感浸入思念,融入血液。当进村遇上已经认识了的村民向我道声“食过了吗”或是“又来嬉呀”之类的亲切话语时,我真把杭坪当成自己的第二故乡了!

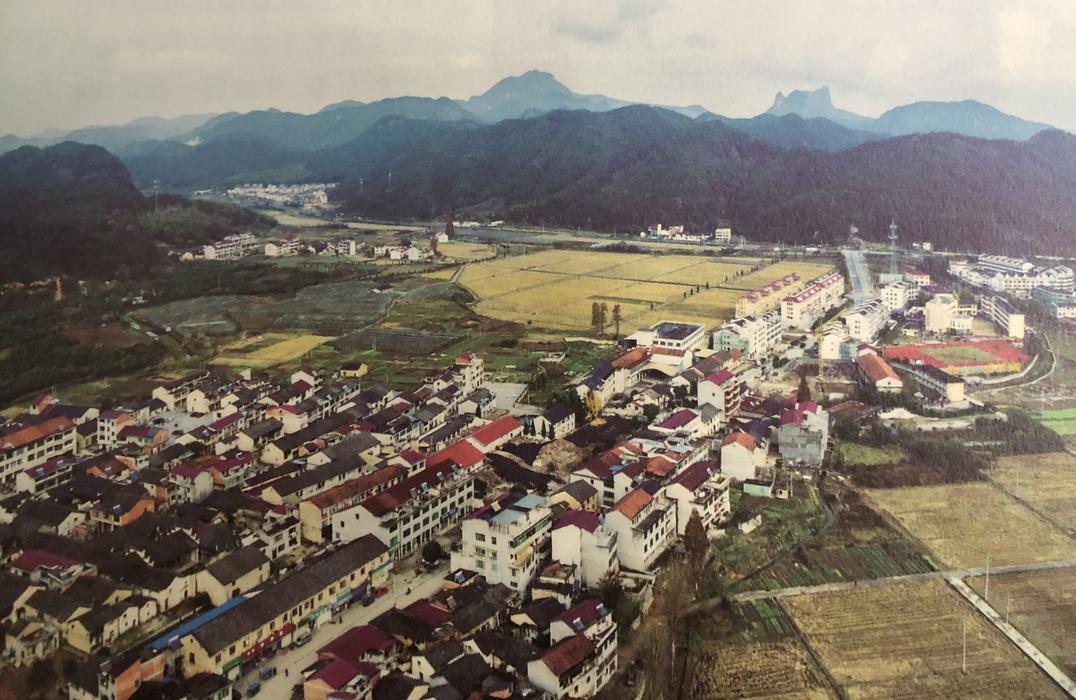

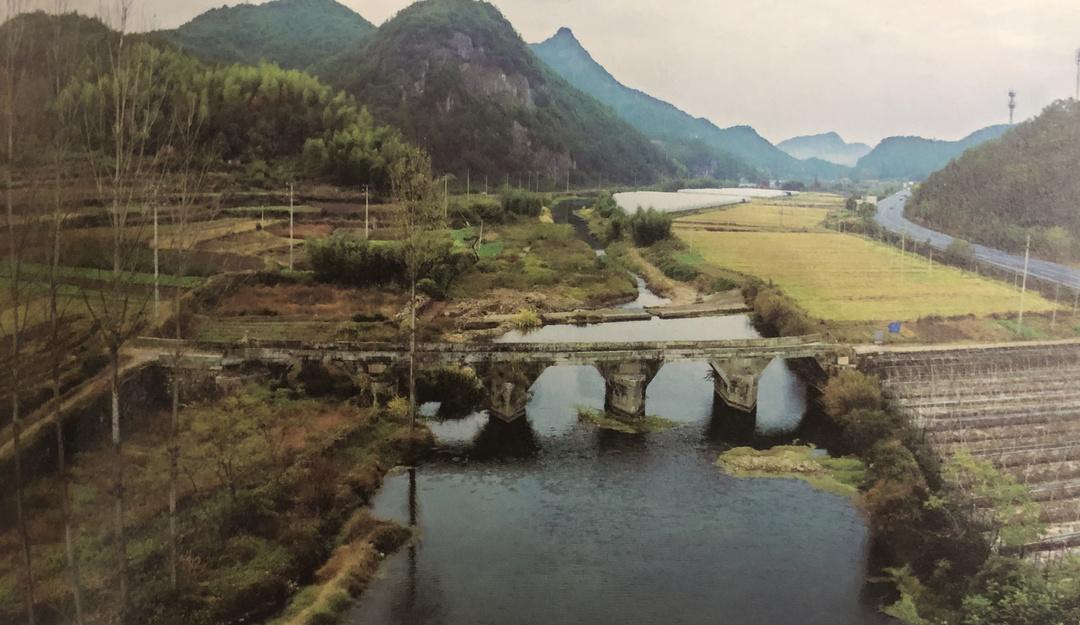

杭坪村虽属山区,但所在地的地势相对开阔平坦,因为大自然造山运动的神奇,加上壶源江的冲积(壶源江自西向东流过村后被山脉挡住,折向北流,并形成一个折角缓冲区),成为全县山区乡镇地域最为平坦、面积最大的一处盆地,形成“杭口坪的阳基”。村子也就依山而建傍水而居,形成周边水系、山体、农田环绕的村落景致,这也体现古人“择水而居”“居高而建”的选址理念。

穿越时代的烟云,饱尝社会的沧桑,杭坪在历史的长河中变迁演绎、激荡迭进!千百年来,吴氏、蒋氏、张氏等陆续迁居杭坪,先民们在此斫木构屋,割草盖房,掘地凿井,疏江浚河,生儿育女,繁衍生息。他们为人孝悌敦厚,崇德尚礼,自强不息;他们生活勤勉努力,耕田纺织,怡然自乐。

杭坪村始建于唐末,至今已有1100多年历史。据吴氏族谱记载,894年前,杭口坪村的三余堂和松岭头就有于姓和竹姓村民居住创业,以种田、打猎为业(明代初由吴姓祖先吴崖继承了于姓产业)。此后,先后有20多个姓氏家族迁住这里:1383年薛桂荣从庐溪迁往上薛宅(青龙头);1391年蒋宗远(字苍向,号东溪)自睦州迁居杭口坪,后分为下蒋、中明堂、花厅三房;1447年,吴莱曾孙吴崖由前吴村迁回杭口坪;1453年,赵同阳迁居石象头;1461年,张姓永迪公迁居杭口坪张宅;1491年,傅积迁居西湾坞口(今薛宅畈);1550年,陈淇(字延叟)迁居笑流坞口;1695年,龙溪张德聪从塘雪迁居笑流坞口;1722年,蔡家珍(字君巩)迁居笑流坞口;1742年,张可炫(字柏亭)迁居笑流坞口;嘉庆十二年,平安张永怀迁居杭口坪……

各姓氏族先后建宗祠、立规矩、明义范,让后嗣明白孝顺、交友、求学、礼仪等做人的原则,立德树人,为杭坪的世代发展进步奠定了基础。

厅堂,曾是每个家族的聚会之所。厅堂名也成了家族文化的重要组成部分,被铭刻于厅堂牌匾,挂于厅堂之上起到警醒族人之作用。从不同的厅堂名中,我们也可以找到每个家族的精神所寄。

“仁义堂”(立于天地间者,惟仁与义);“敦本堂”(注重农事,老实本分);“荣寿堂”(荣世寿世);“诒榖堂”(勤俭、忠孝、仁厚,君子有谷诒于子孙);“光裕堂”(光前裕后);“存心堂”(以心敬人,人亦以心敬我;以爱敬人,人人又以爱敬之);“孝友堂”(孝为五伦之先,对兄弟友爱,为一家之政者);“高二堂”(在家为孝子贤孙,在国为忠臣烈士)……正是这些家传祖训,让来自四面八方的异姓族群和睦聚居,形成了自然聚居发展的古村形态,使杭坪繁衍成了现在3000余人多姓聚居、和谐相处、共同发展的一个大村庄。

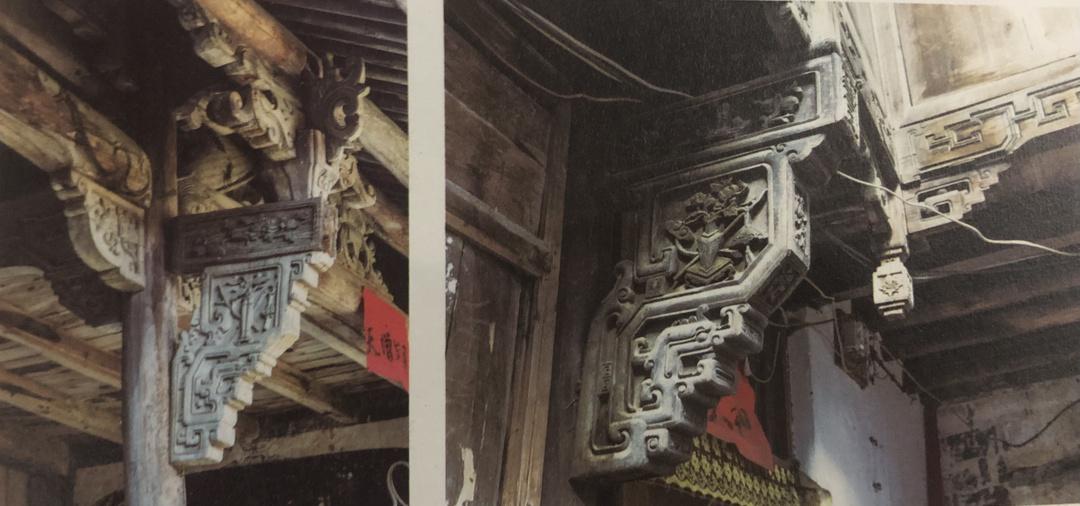

村内历史文化遗存丰富,现存40多处古建筑都建于清代和民国初期,而保存完好的古厅堂就有13座。其中吴宅的“存心堂”、下蒋的“仁义堂”、中明堂的“荣寿堂”、花厅的“诒榖堂”、张宅的“孝友堂”和石象头的“光裕堂”(包括上薛宅的“高二堂”)为浙江省非物质文化遗产保护项目——杭坪摆祭的固定场所,见证了杭坪的礼仪风范和世代发展。由于一年一度“摆祭”习俗的延续,也使村落的古厅堂得到了有效的修缮保护。

主村杭口坪村,建在相对平坦的坪基上,大多数厅堂均应势朝南而建,居房也就以厅堂为主轴平行而建。聚族而居、应厅而建的房子连成一个大村子后,村内也就自然形成了由一横(东西向)三纵(南北向)呈山字状的4条主要街巷道路相连,并通过数十个弄堂口向四周辐射连接的构造。虽有部分房子院落依地势高低而建,整个村子也还是相对规整,散而不乱。民居的建地随宗族繁衍而形成梯度发展,越中心,建筑密度越大,房屋越紧凑,建筑之间的距离越窄。从中我们也可以感受到先人对于宗族观念、族群凝合的重视和对土地的珍惜之情。

村内星罗棋布分布着的31口古池塘和23口古井,兼做生活和防火之用,点缀在古村落之中,同古厅堂、古民居交相辉映,成为古村落的一大特色和独特景观。

杭坪村四周群山环抱,呈现小型盆地形状,村庄地处中北部高地,北靠茅庐山,南对连绵的前山岗和大弯岗,之间是连片上千亩的标准化农田。壶源江像一条绸带自西向东再折而向北绕村而过,蜿蜒曲折,潺潺流水,世世代代滋润着杭坪大地,诉说着杭坪的繁衍生息,涅槃蝶变。

“庐山晴雪、石潭雨钓、兰庵晓钟、平桥夕照、杭岭春樵、古庙秋林、八阁松风、双溪水月”这“古杭坪八景”点缀在村庄四周。嵯峨庐山奋蹄昂首,如奔如涌;逶迤壶源弹琴弄弦,似诗似歌。万丈坞清泠甘美的泉水,茅庐山耸立峻峭的紫岩,前山岗挺拔葱茂的翠竹,杭口岭飘香怡人的茶园,茶壶里如诗如画的明山秀水,笑流坞如梦如幻的清风明月。杭坪的山水美化了家乡的容颜,陶冶了乡民的情操,见证了杭坪更替兴衰、跌宕起伏的峥嵘历史!

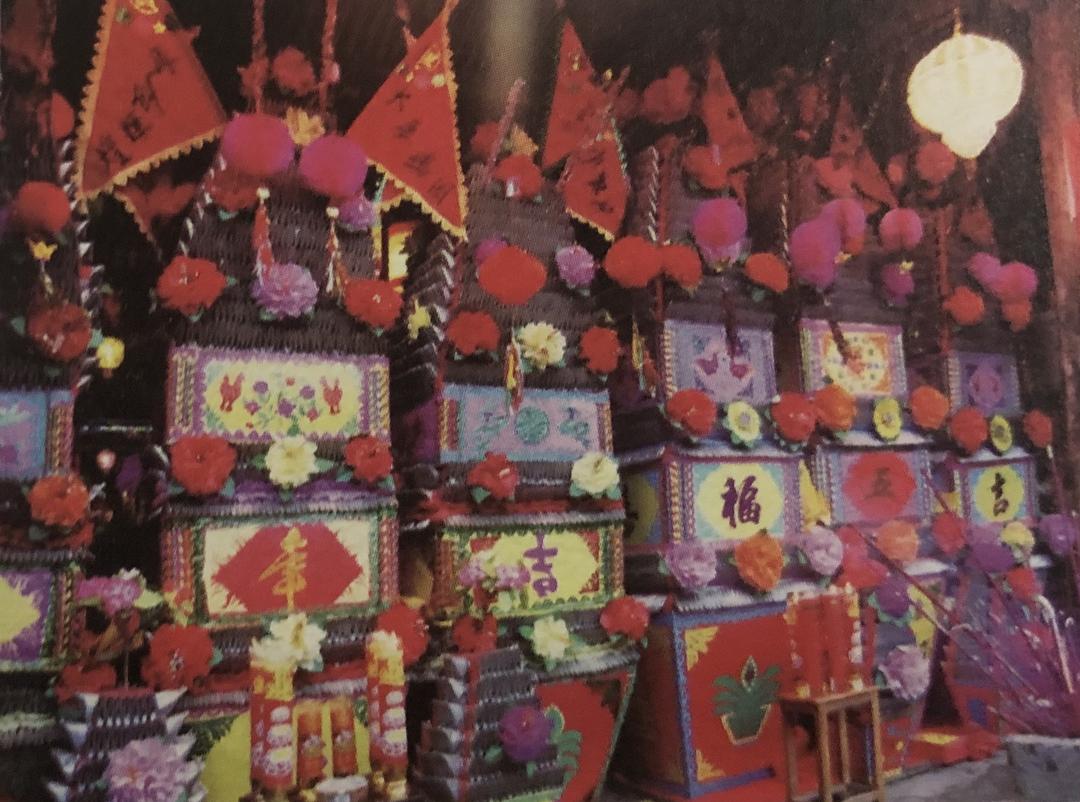

杭坪村文化底蕴深厚,非遗文化丰富多彩。其中最具特色和规模的当属始于康熙年间的浦江县规模最大的民俗文化活动——“杭坪摆祭”。这项深深扎根在民间具有强大生命力的传统民俗活动,已热热闹闹地进行了300多年,让当今的人们领略到了这一盛大的传统习俗的无穷魅力,感受到了传统文化的强大震撼力。此项民俗于2008年被评为金华市十大民间传统节日,2009年被列入浙江省非物质文化遗产代表作名录。

一年一度的“杭坪摆祭”,是一个大村子村民团结的大集聚,为的是祈佑新的一年风调雨顺、国泰民安!

每年的摆祭仪式由杭坪村的六个社轮流主持(6年轮流一遍,周而复始),每次摆祭仪式由当年轮到的社牵头组织,负责经费筹集、日程及仪式安排、人员组织等一系列工作,其余5个社按约定俗成的传统习俗配合主持社做好迎送关公、摆祭、拜斗等仪式。

农历正月十九的“接关公”是摆祭仪式中最为热闹隆重的一个项目,这一天,全村的男女老少全都自发地集聚到仪仗队伍中,并各司其职。上午8点整,由马牌高灯、锣队、铳队、旗伞队、香桌、什锦班和近千名手持香烛的虔诚村民组成的迎接队伍,赶到离村一公里外的关公庙迎接关公。大旗猎猎,铜铳齐鸣,锣鼓阵阵、丝竹声声,迎送队伍绵延几百米。近几年,更因很多慕名而来的外乡人的加入,队伍浩浩荡荡,场面蔚为壮观。

在经过一番隆重的请神仪式后,8名青年男子合力将关公像请上轿抬回村中。当关公大轿来到祠堂前时,锣鼓声大作,抬轿青年们加速飞奔,以百米冲刺的速度,将关公像抬到厅堂内,安放在正厅。

这是村里媳妇比巧的大舞台。正月十九,上午关公接到厅堂后,主持社在关公像前放好一长排供桌,本社内各家各户把准备好的最精致的祭品——精美的米塑、精巧的特色点心、多彩的手工艺品,按属类顺序一排排整齐地摆放到供桌上。正厅两边摆放的是巧妇喂养的,屠宰后打扮漂亮的架猪、架羊,以及用来烧祭的手工叠制并装饰的“摆斗”纸塔。这些供人品评欣赏的精巧手工艺品,每个房头的巧媳妇们都会使出浑身解数装扮制作。

这更是非遗保护的极好平台。目前,因为缺乏社会生活的需要或赖以生存的土壤和载体,很多的非遗项目走向消失。杭坪“摆祭”不仅为我们留下了一套活生生的迎神祭祀的仪式流程,还有高灯、锣队、铳队、旗伞队、香桌、关公大轿等实物展示方式,更有迎灯、演戏、什锦班表演、拜斗等综合性民间习俗活动,使板凳龙、剪纸、浦江乱弹、米塑、叠摆斗等非遗项目有了传承的土壤,展示的平台。近年来,杭坪镇小学的龙灯队、腰鼓队、彩旗队和百吉灯队也参与接送关公仪式,使活动更显热闹隆重,更具传承意义。

杭坪村钟灵毓秀、崇学尚贤、孝义传家、名人辈出。吴氏先贤名人吴直芳、吴莱流芳百世;清代孝子吴守俻因孝义成名,被后人传为美谈;现代又走出了一大批能人志士。只是随着经济的发展、时代的进步,再加上现代对传统的冲击,村子的建筑文化、民俗文化的传承活动正随着现代人生活习俗和生活方式的快速转变而离我们渐渐远去。

好在我们还能在杭坪这样一个山乡大村子里,找到由村东南角石宕就地取材的青石板铺就的天井、塘沿,由壶源江卵石拼铺的石子小道,曾经生活必需的池塘、古井,凝结着传统建筑风格的天井、弄堂、玲珑小窗和高耸斑驳的马头墙。它们身上还深深烙着丰富多彩、悠远绵长的民俗文化形式和时代的印记。这是中国文化的记忆和故事,这是我们的文化之根,需要我们挖掘、抢救、保护,更需要我们传承、创新、发展。

我已经爱上了杭坪这片土地,不仅仅是因为在此工作十余年的情感,更是因为走进村子能找到我童年的记忆!

作者|楼基洪

原标题:《这个千年古村31口古池塘23口古井蕴藏神秘传承》