随着网络的发展,微信朋友圈、公众号等媒体上的广告逐渐增加。但是,当在广告中使用未经授权的他人形象照片进行宣传推广时,可能已经构成了侵权。

重点条文

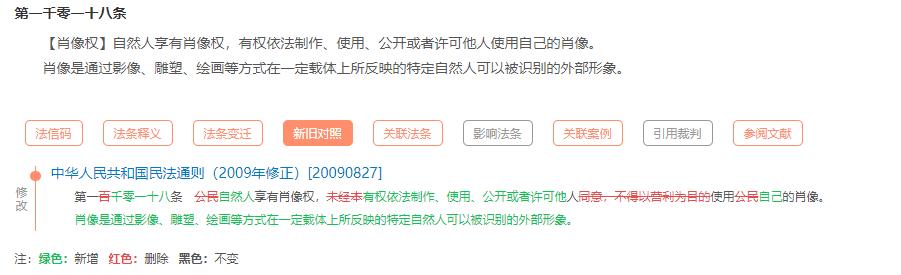

《民法典》第一千零一十八条

法条变迁说明

《民法典》第1018条系在《民法通则》第100条“公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像”前半句的基础上修改而来,将“公民”改为“自然人”,并在强调肖像权的权利地位之外,增加部分内容分两款进行规定。本条第1款明确规定了肖像权的权利内容,即自然人有权以制作、使用、公开或者许可他人等四种方式使用肖像,而且只能使用其本人的肖像,第2款对肖像的概念作出了定义。

裁判规则

使用不具备肖像特征的广告照片,不构成侵害肖像权——叶某诉首都某大学附属北京某医院、某出版社、北京某广告艺术有限公司肖像权纠纷案

案例要旨:在广告中使用的照片并非完整的特定人形象,不能反映特定人相貌的综合特征及引起一般人产生与特定人有关的思想或情感活动的,不构成对他人肖像权的侵犯。

审理法院:北京市第二中级人民法院

案例来源:法信精选

使用两个以上自然人集体肖像的,各肖像权人享有独立的肖像权——姚明诉可口可乐公司侵权责任纠纷案

案例要旨:使用两个以上运动员的肖像剪辑在一起的图像叠加做广告的,各肖像权人享有独立的肖像权,应获得这些自然人对各肖像权的分别授权。未经任一肖像权人许可的,均构成肖像权侵权。

审理法院:上海市徐汇区人民法院

案例来源:法信精选

物业工作人员为履行职责通过监控截图确定房间号查找行为人的,不构成肖像权侵权——宋某东与上海某物业管理有限公司肖像权纠纷案

案例要旨:肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。行为人在公共楼道内放置物品欠妥,物业管理单位工作人员为履行其物业管理职责,通过监控以及监控截图定位房间号查找行为人并无不当,且根据该截图也无法确定图片中的人物即为该特定行为人,不构成侵犯肖像权。

案号:(2020)沪0112民初23273号

审理法院:上海市闵行区人民法院

案例来源:中国裁判文书网 发布日期:2021-04-01

肖像不局限于面部形象,只要是可以被识别的外部形象并指向特定自然人即可——陈某会与温岭市某某机电商行肖像权纠纷案

案例要旨:肖像以面部形象为主,但不局限于面部形象,只要能够呈现出自然人的外部形象,并且可以使他人清楚识别出该外部特征属于特定自然人即可。行为人未经他人同意,在网络店铺中发布了含有他人侧面影像的视频,能清楚识别视频里的人就是该特定他人的,构成侵害肖像权。

案号:(2020)浙1081民初10285号

审理法院:浙江省温岭市人民法院

案例来源:中国裁判文书网 发布日期:2021-03-03

商标标识中包含人形剪影,但非特定自然人可以被识别的外部形象,不侵犯肖像权——迈克尔·杰弗里·乔丹、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审行政纠纷案

案例要旨:肖像权所保护的“肖像”应具有可识别性,包含特定自然人的个人特征,从而能够明确指代其所对应的权利主体。争议商标标识中仅包含黑色人形剪影,除身体轮廓外,并未包含其他特定的个人特征,非特定自然人可以被识别的外部形象,不构成侵害肖像权。

案号:(2018)最高法行再32号

审理法院:最高人民法院

案例来源:中国裁判文书网 发布日期:2020-03-26

司法观点

1.肖像权的权利内容

本条明确规定享有肖像权的权利主体是自然人,法人、非法人组织不享有肖像权,游戏、动漫中的虚拟角色形象也不享有肖像权。肖像作为特定自然人外部形象最明显的标志,反映特定自然人的外部形象特征,与人格尊严密切相关,并且关系到自然人的社会评价,是自然人最重要的主体性要素之一,与人格不可分割。自然人的肖像权是人格尊严的基本内容,因此,肖像权是自然人独有的权利。值得关注的是,《民法通则》第100条规定的是公民享有肖像权,而本条规定的是自然人享有肖像权,法律术语更加准确。

本条规定的使用自己肖像的方式包括制作、使用、公开或者许可他人使用等。制作是指通过拍摄、雕塑、制作头像硬币等方式再现自然人的外部形象,他人未经同意不得制作其肖像。使用是指自然人有权决定是否在书籍、报刊、电影、电视、网络等载体中使用其肖像,包括发表、复制、发行、出租、展览等使用方式。公开是指以广告宣传、装饰橱窗、用作商标等方式将自然人的肖像公之于众。许可他人使用是指自然人同意他人使用自己的肖像,这其中也包括以商业为目的使用肖像。

(摘自:最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编,《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年出版,第236页)

2.肖像的概念

本条中的“外部形象”并不局限于面部形象。一种观点认为,肖像是指自然人的面部形象或者是以面部为主体的形象。按照该观点,如果载体没有反映自然人的面部,即便通过该载体呈现的自然人的其他外部特征可以判断出该外部形象的主体,也未侵害该自然人的肖像权。另一种观点认为,肖像是指自然人呈现的面貌等可以被识别的外部形象。也就是说,肖像以面部形象为主,但不仅仅局限于面部形象。王泽鉴先生即持此种观点,他认为:“肖像固以人之面部特征为主要内容,但应从宽解释,凡足以呈现个人外部形象者,均包括在内。”本条规定显然采纳了上述第二种观点,即只要能够呈现出自然人的外部形象,并且可以使他人清楚识别出该外部特征属于某个特定的自然人,那么这种外部形象就属于肖像。

(摘自:最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编,《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年出版,第236页)

3.关于可以被识别的外部形象的问题

审判实践中需要注意的是,肖像不仅仅是特定自然人的外部形象,而且必须是可以被识别的外部形象。关于可以被识别的外部形象这一问题,最著名的案例是美国篮球明星迈克尔·乔丹诉乔丹体育商标争议行政纠纷案。该案中,被诉侵害乔丹肖像权的商标是一名正在打篮球的自然人的剪影。最高人民法院认为,涉案商标没有明确体现乔丹的个人特征,不具备可识别性,因此不构成侵害肖像权。

叶璇诉首都医科大学附属北京安贞医院、人民交通出版社、北京城市联合广告艺术有限公司肖像权纠纷案,集中反映了肖像的特征的问题。叶璇诉称,《北京交通旅游图》上刊登广告中的照片使用了其治疗睑部斑痕前后的照片作为病案,侵害了自己的肖像权。北京安贞医院辩称,这是一张局部照片,照片中人物的眼睛以上部分被遮挡,不能证明是叶璇。法院认为,涉案照片不能反映特定人相貌的综合特征,不能引起一般人产生与特定人有关的思想或感情活动,因此不是法律意义上的肖像,叶璇据此照片主张其肖像权被侵害,理由不能成立。

肖像的特征,除自然人与其肖像在客观上相互独立,成为能让人力支配的物品外,再就是具有完整、清晰、直观、可辨的形象再现性或称形象标识性。这里所说的形象,是指自然人相貌综合特征给他人形成的、能引起一般人产生与该自然人有关的思想或感情活动的视觉效果。画像、照片等载体,如果其内容不能再现自然人的相貌综合特征,不能引起一般人产生与该自然人有关的思想或感情活动,一般人不能凭直观清晰辨认该内容就是该自然人的形象,这样的载体不能称为肖像。如果载体所表现的内容,只有凭借高科技技术手段进行对比,才能确定这是某一自然人特有的一部分形象而非该自然人清晰完整的形象,一般人不能凭直观清晰辨认载体所表现的内容就是该自然人,则这一载体也不能称为该自然人的肖像。该自然人只是载体所表现内容的原型,不是肖像人。由于这样的载体所表现的内容不构成肖像,相关自然人也就对这一内容不享有肖像权。

(摘自:最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编,《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年出版,第237-238页)

本文来源:法信

本文配图源自网络,版权归原作者所有。

推荐阅读

【感受公平正义】米易县首例“高空抛物”案开庭 政法干警受邀前往旁听

【感受公平正义】释法明理显成效 被执行人父母代履行

四川高院建立法律适用分歧解决机制,统一法律适用和裁判尺度

【感受公平正义】邻里矛盾引纠纷 一死一伤酿惨案

原标题:《在朋友圈、公众号等地方,这样使用照片可构成侵权!》