以下文章来源于张可云教授 ,作者张可云

张可云教授.

激浊扬清,敬畏学术。

关注

profkevin牛年牛气冲天

友情提醒:加关注可在文后“留言”处留下你的高见。

在文献检索时我发现了一个莫名其妙的概念——“区域间比较竞争理论”。在区域经济学中,为人熟知的理论有区域比较优势理论、区域竞争优势理论等,“区域间比较竞争理论”到底是指什么?本人在区域经济学领域学习与工作凡四十载,长期坚持读英文专业文献,但从来没有听说过西方区域经济学领域有一个区域间比较竞争理论。莫非是本人孤陋寡闻?怀着极大的困惑,本人查阅了全球多个学术资源网站,始终没有发现这个概念的英文表述。国内文献搜索结果发现,以此概念为标题的中文文章只有一篇,认真学习此大作后我大吃一惊。可以肯定地说,所谓的“区域间比较竞争理论”是一个伪理论,抄自国外文献,而且抄得不正确。

一、“区域间比较竞争理论”源自对一篇英文文献的错误理解

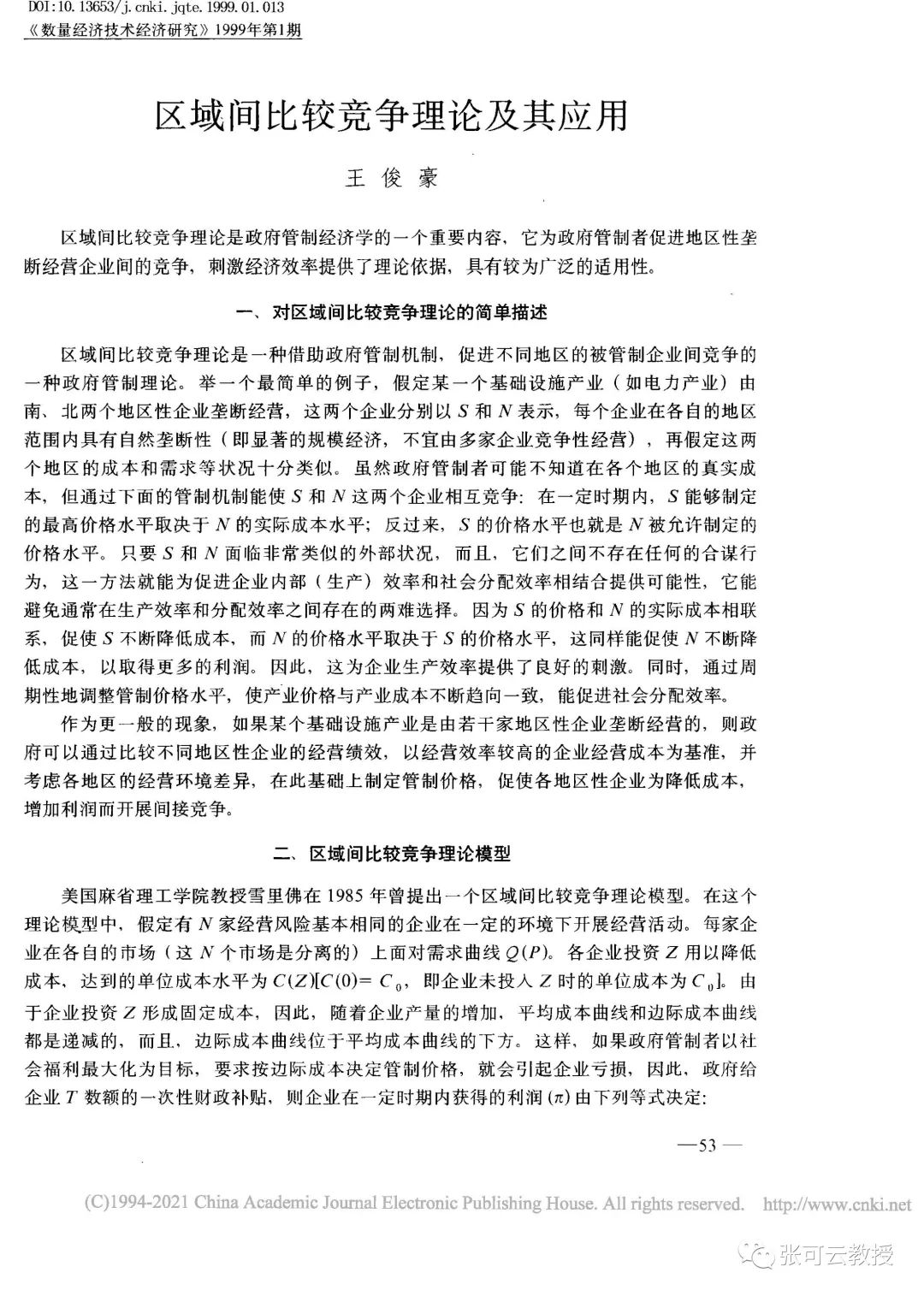

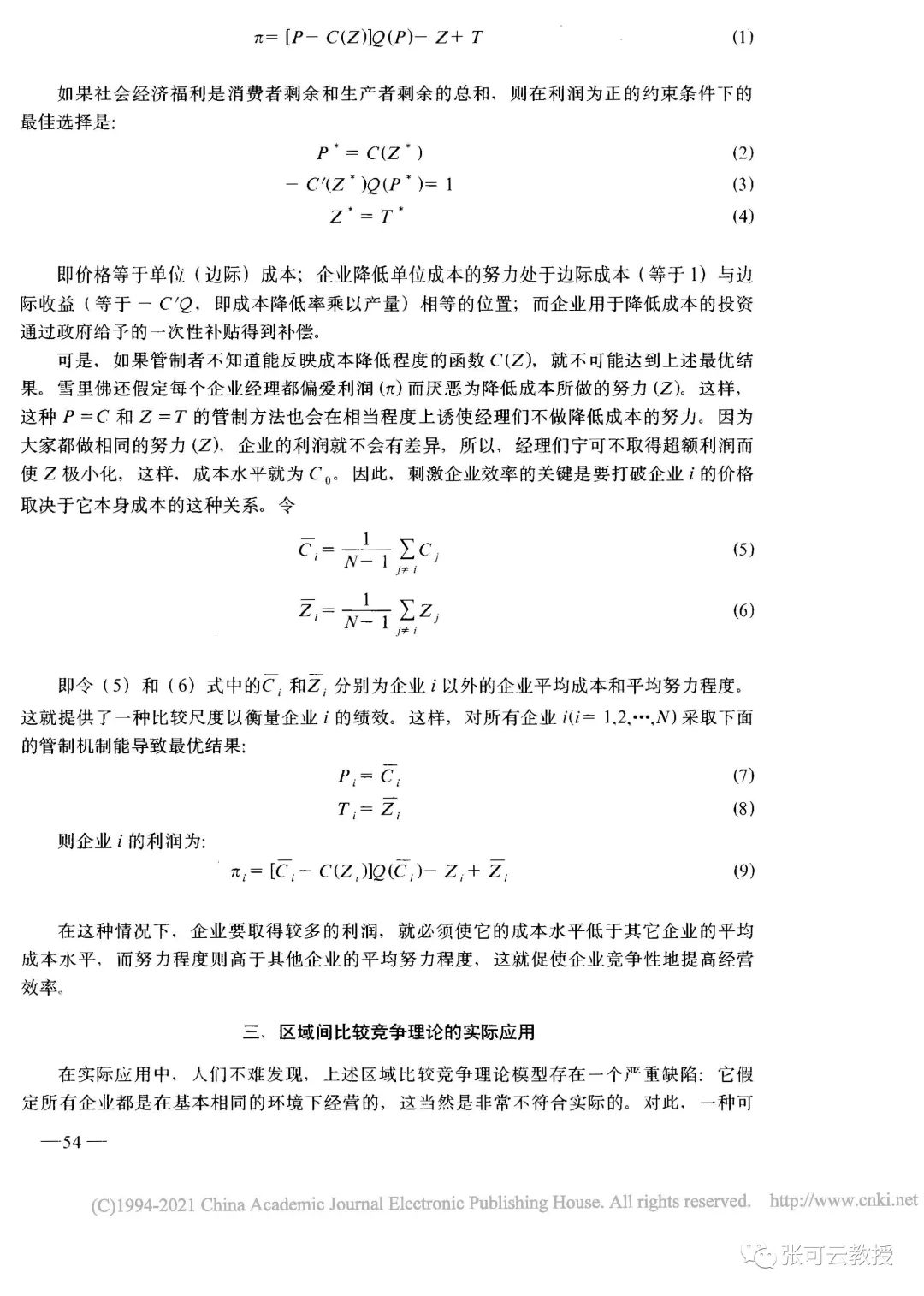

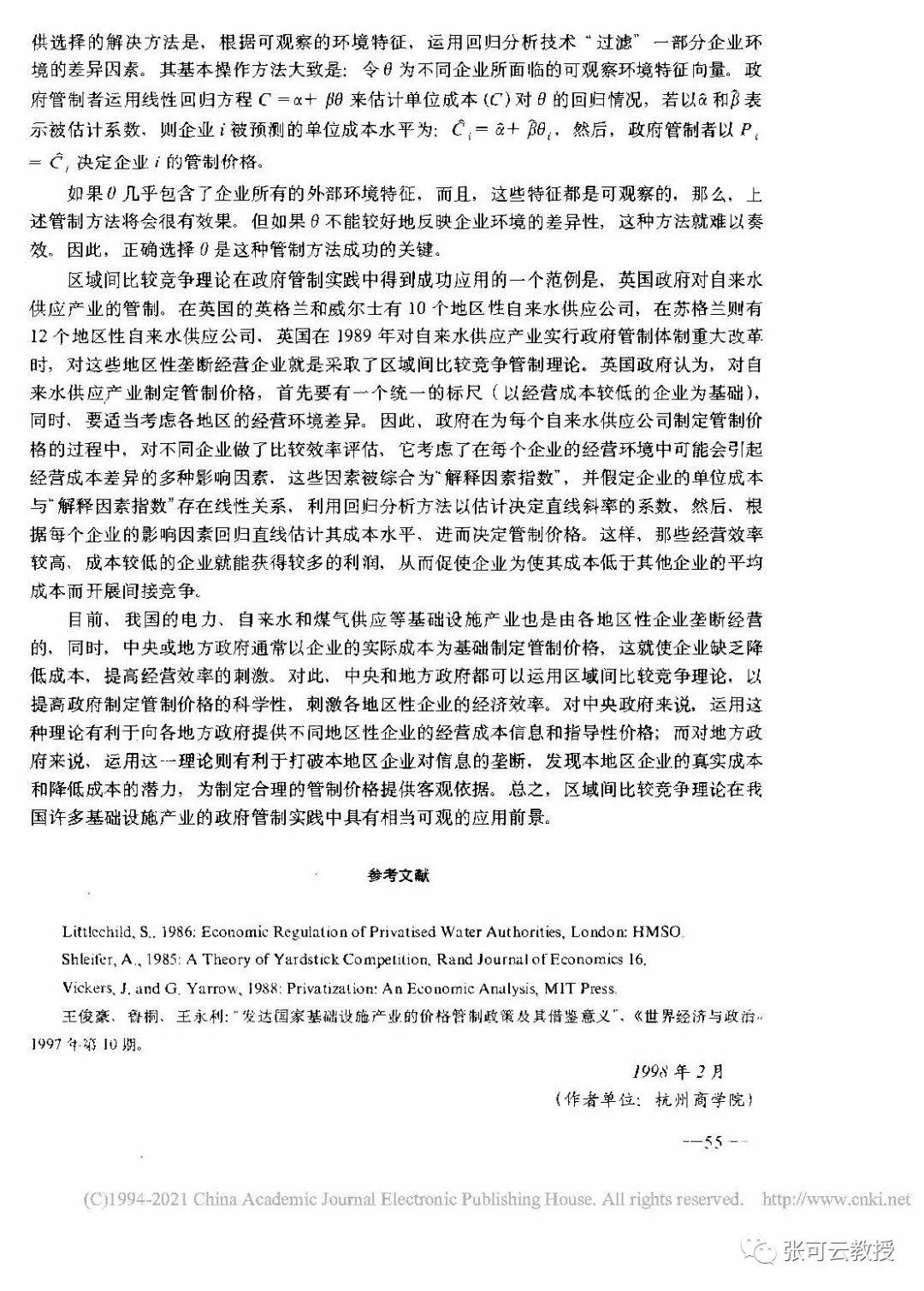

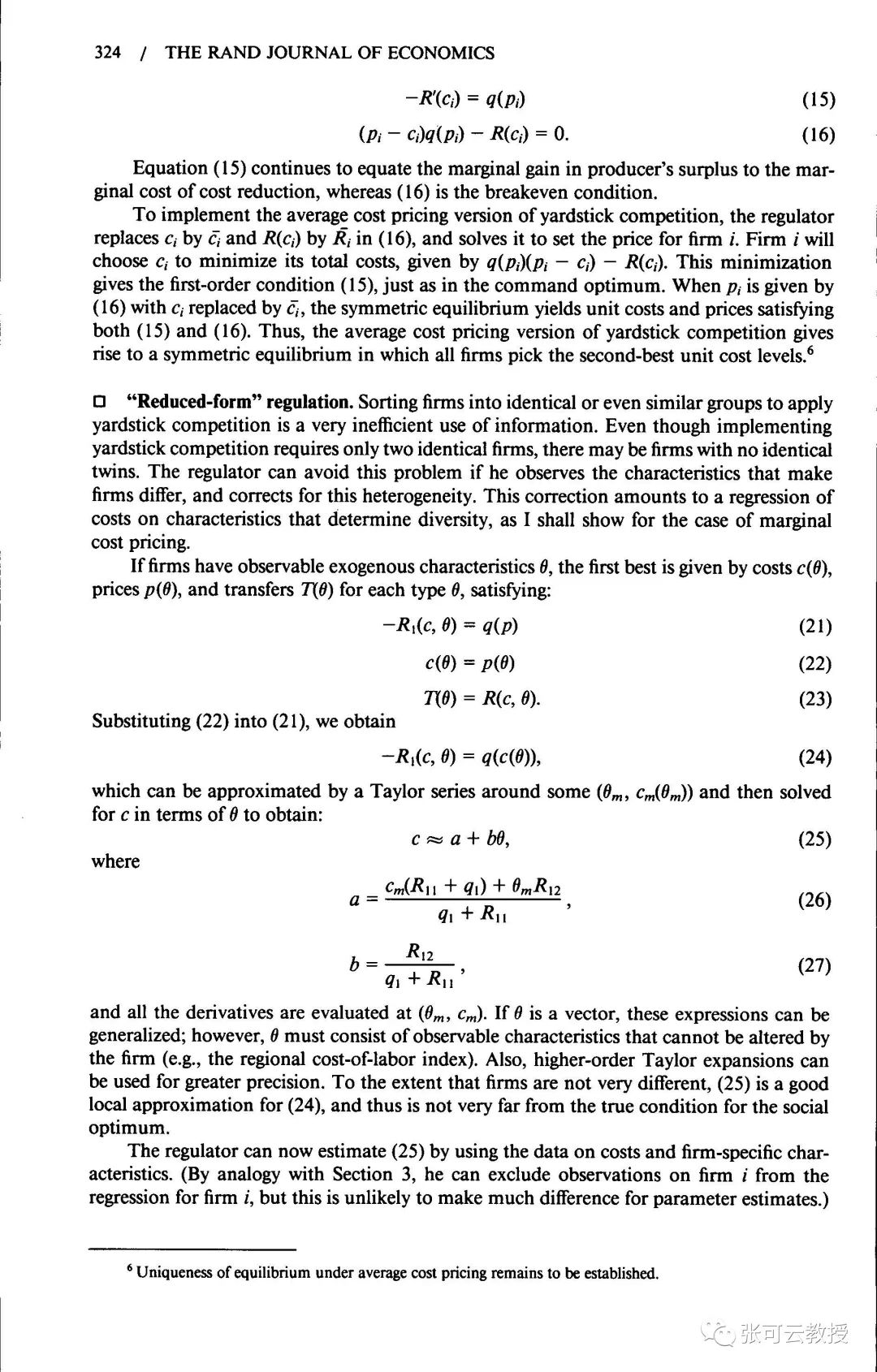

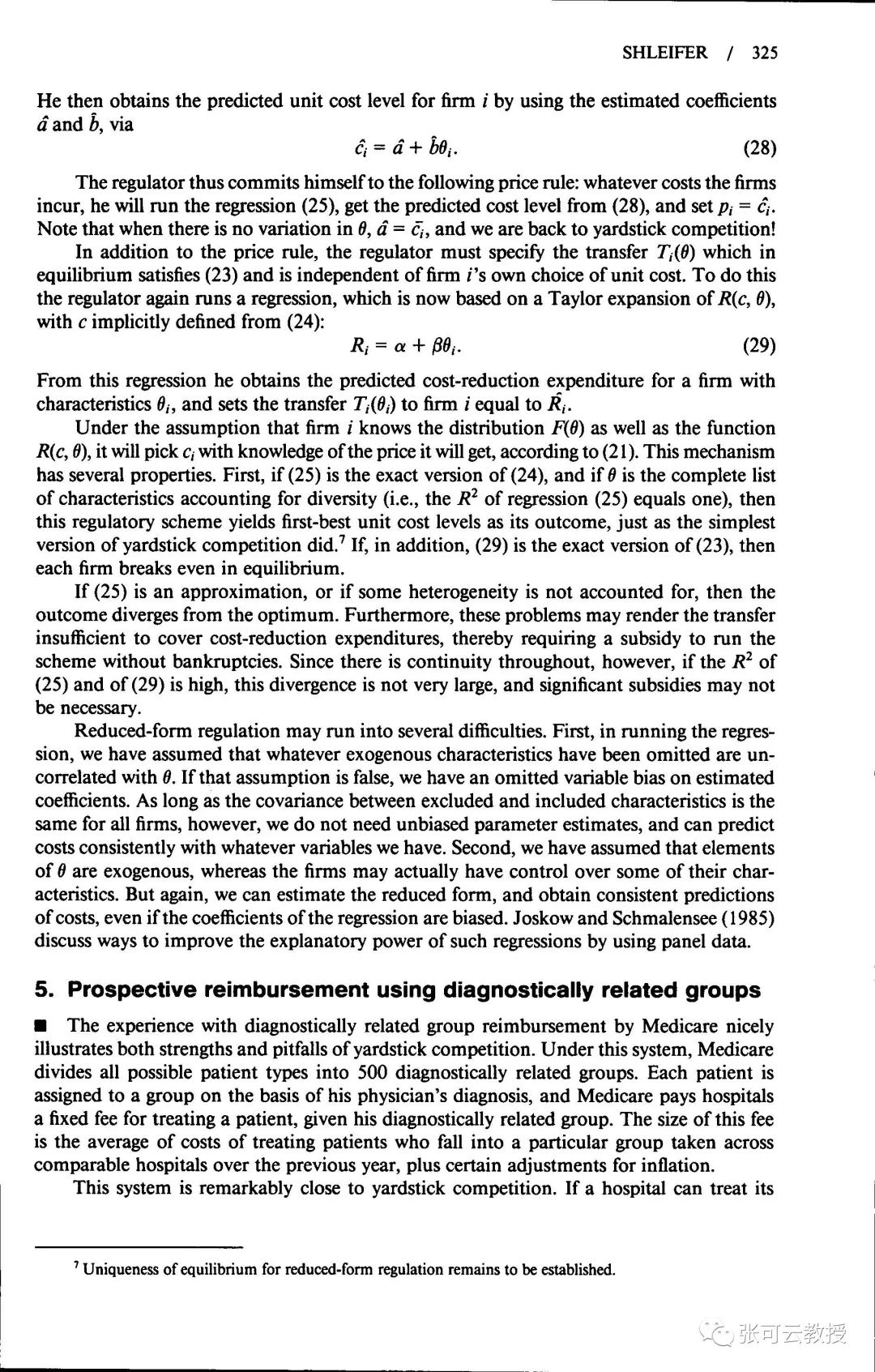

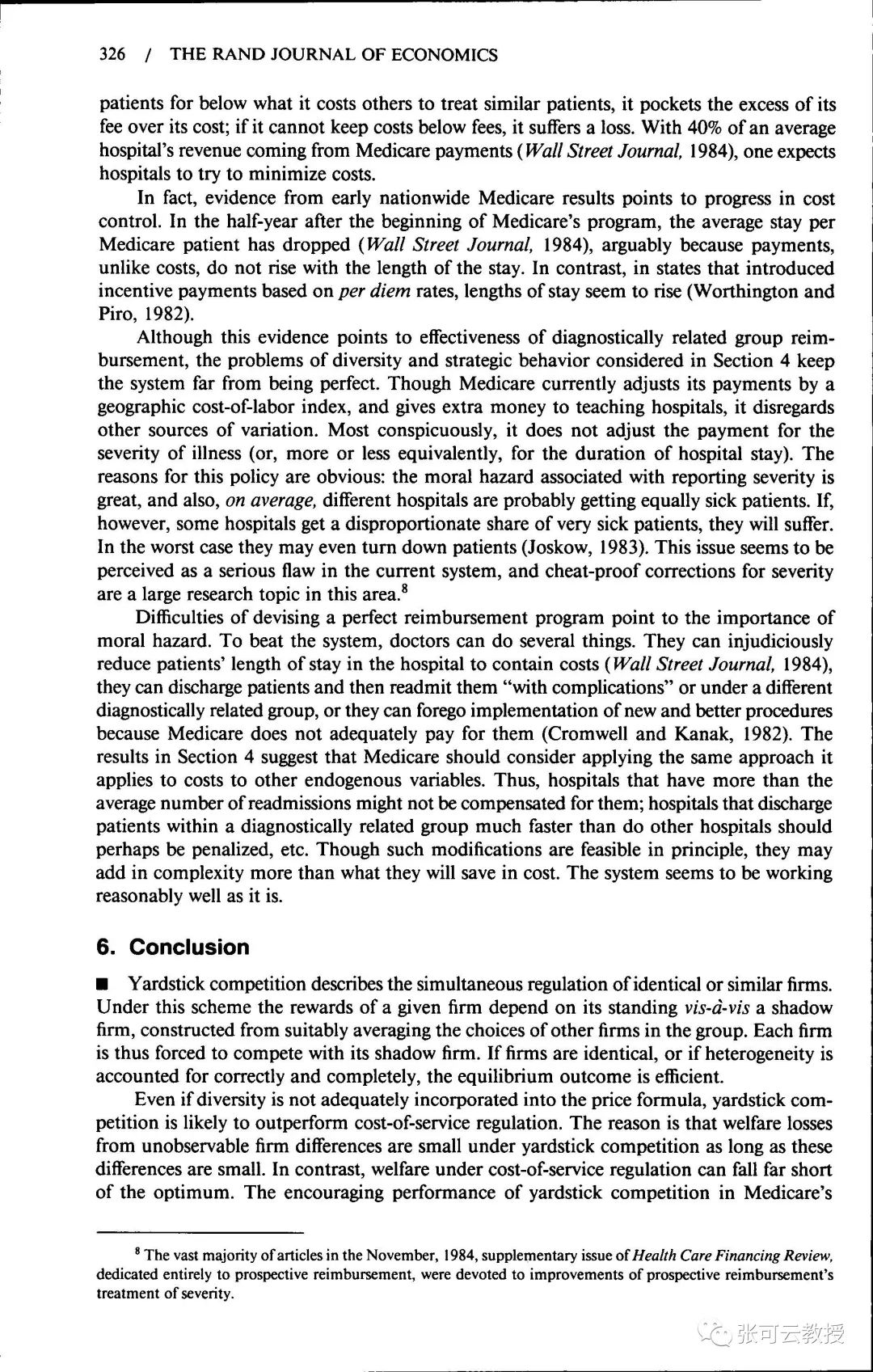

标题中出现“区域间比较竞争理论”的中文文章只有一篇,即《区域间比较竞争理论及其应用》(载于《数量经济技术经济研究》1999年第1期,第53-55页,作者为王俊豪,后简称“王文”)。此文的主体部分和模型抄自一篇标题为《标尺竞争理论》的英文文献(Andrei Shleifer,A Theory of Yardstick Competition,The RAND Journal of Economics,Vol. 16, No. 3 (Autumn, 1985), pp. 319-327)。

两篇文章的全文以图片形式附后。对照便不难发现,“王文”将Yardstick Competition错误地理解成了所谓的“区域间比较竞争”,而且文中不少概念错得十分离谱。对一个学术概念胡乱理解,是学术态度极其不严谨的表现,会误导学术中人。知网查询表明,“王文”至少误导了两位学生,这两位学生的硕士论文中的关键词均出现了莫名其妙的“区域间比较竞争”。此外,“王文”胡乱翻译一些专业英文术语,学术错误让人瞠目结舌。

二、所谓的“区域间比较竞争理论”原来是标尺竞争理论

将经济学中的Yardstick Competition翻译为区域间比较竞争,是轻率对待学术概念的典型,学术中人只要是稍微接触经济学,就不会将Yardstick理解为“区域间比较”。Andrei Shleifer 文中的Yardstick Competition没有区域间比较的含义。

要说明“区域间比较竞争理论”就是一个标准的笑话,就得说清楚标尺竞争(Yardstick Competition)的真正含义。我先简要说明Andrei Shleifer 对这个概念的理解,然后用通俗的语言解释这个概念。

Andrei Shleifer于1985年发表的文章是这样理解Yardstick Competition的:比较同类受调控的企业,调控者利用各个可比较的企业的成本推断出一个企业可达到的成本水平,这种调控安排就称为“标尺竞争”。(“王文”将regulate翻译成管制,这里我译为中国人更易理解的调控。)“王文”是如此定义这个概念的:“区域间比较竞争理论是一种借助政府管制机制, 促进不同地区的被管制企业间竞争的一种政府管制理论。”将同类企业间的比较错误地理解为区域间比较,“王文”的这个定义是自己编造出来的,所谓的区域间比较竞争理论是一个地地道道的伪理论!

通俗地说,Yardstick Competition(标尺竞争)是通过设立标准或基准来激励竞争以提升效率的一种调控或管理措施。在多个垄断性或竞争不充分的同类企业中,调控者确定一个或多个企业的投入或产出指标为标准,激励各个企业通过降低生产成本来提高经济效率。Andrei Shleifer的文章中的影子企业(shadow firm)就是标尺竞争中的一个基准,每个企业都有一个“影子企业”,其成本是除这个企业外的所有同类其他企业的边际成本的平均值,其为降低成本的支出也是除这个企业外所有同类其他企业的为降低成本的支出的平均值。调控者设立诸如“影子企业”这样的基准,就是为了决定同类企业的成本并相应地设定价格。

标尺竞争是上世纪80年代初出现的调控工具,其原始含义讨论的是同类企业间的竞争,根本就没有区域竞争含义。后来,这一理论被推广到企业内部管理(委托代理关系)、公共行政(政府对公共产品的定价与定购)等领域。总之,标尺竞争的调控对象是微观主体,而区域间竞争的利益主体主要是地方政府,将标尺竞争理解为区域间比较竞争让人匪夷所思。

三、《区域间比较竞争理论及其应用》中的笑话与错误

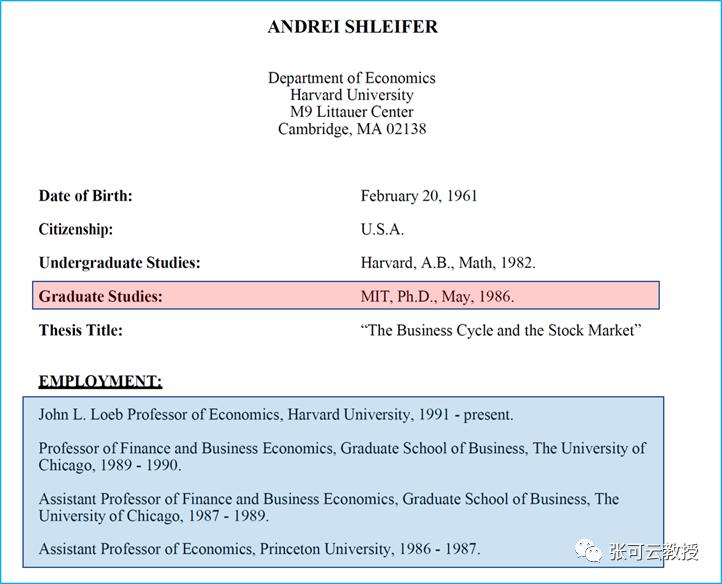

“王文”的第二段的第一句为:“美国麻省理工学院教授雪里佛在1985年曾提出一个区域间比较竞争理论模型。”(Shleifer的正确中译应该是施莱弗。)除了将标尺竞争错误地理解为区域间比较竞争外,此文作者的想象力实在是让人自叹弗如。1985年Andrei Shleifer发表那篇文章时还是MIT的研究生。这位学者1986年毕业后曾从教于三所大学,分别是普林斯顿大学、芝加哥大学与哈佛大学,但从未在MIT任教(证据见图1,如果想了解此学者的简历,可点击文后的“阅读原文”)。试问,从来没有在MIT工作过的Andrei Shleifer怎么就成了MIT的教授?他发表讨论标尺竞争的论文时只是一名学生,是谁授予他MIT教授职称的?!将一名学生称为教授,是十分滑稽的笑话!

图1 Shleifer的简历局部

除了将Yardstick Competition抄成了“区域间比较竞争”外,“王文”还有许多经济学基本常识错误。

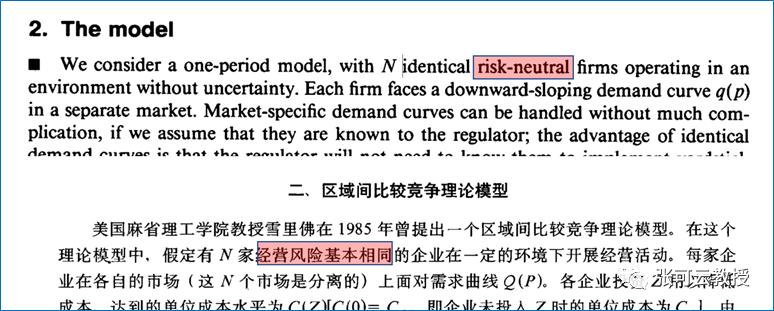

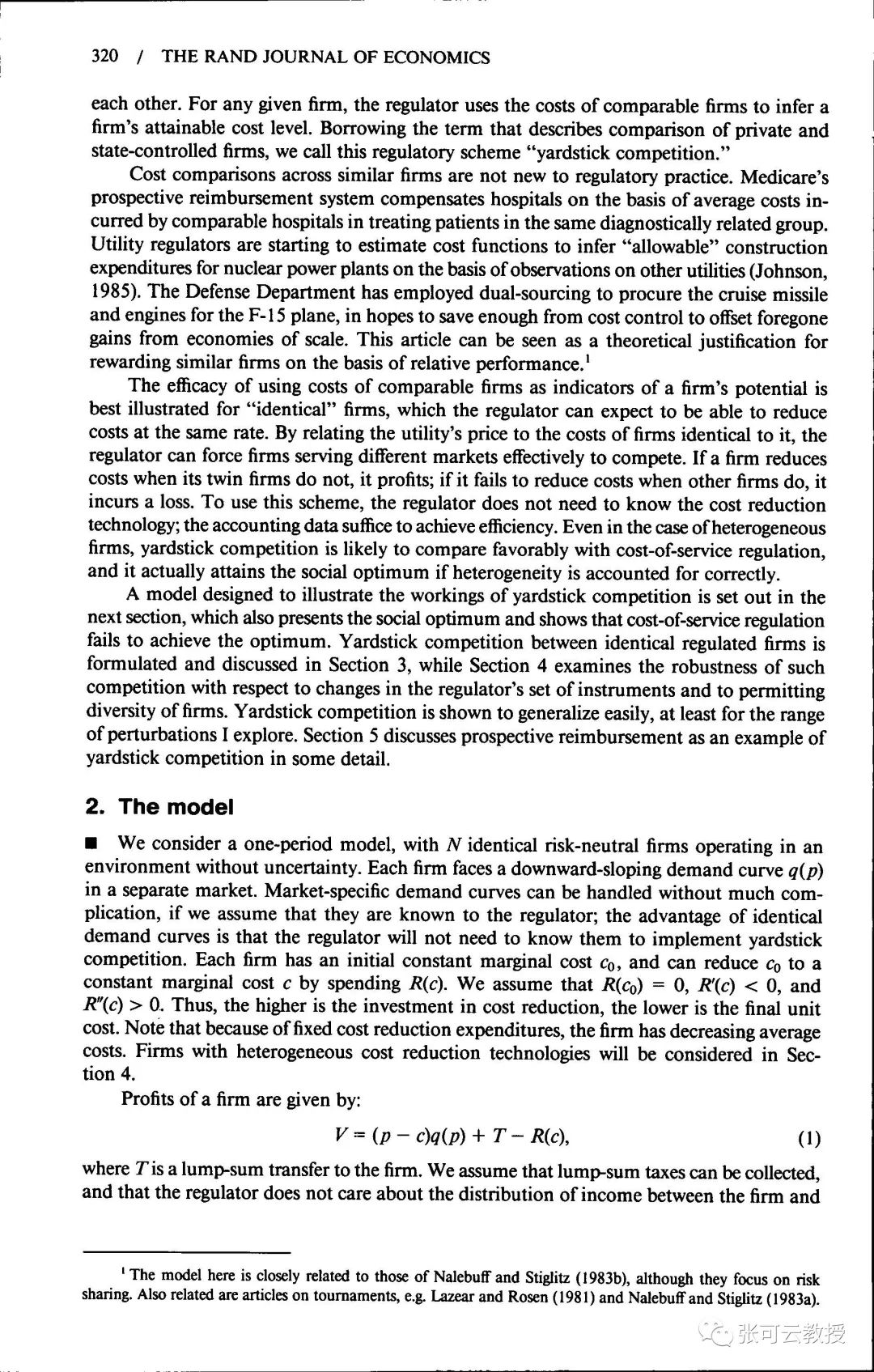

——将风险中性(risk-neutral)理解为“经营风险基本相同”(图2,“王文”与对应的英文对照,后同)。这两个概念的含义完全不同。风险中性是相对风险爱好和风险厌恶而言的,风险中性与风险相同是两个风马牛不相及的概念。此外,在图2中,“in an environment without uncertainty”被理解为“在一定的环境下”,这也是明显的错误,其准确的含义是“在一个不存在不确定性的环境中”。据此可以断定,“王文”作者没有理解这个模型。

图2 风险中性成了经营风险基本相同

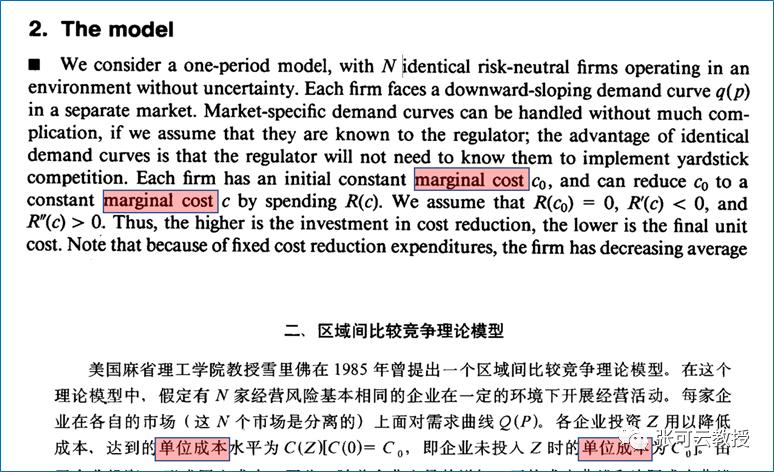

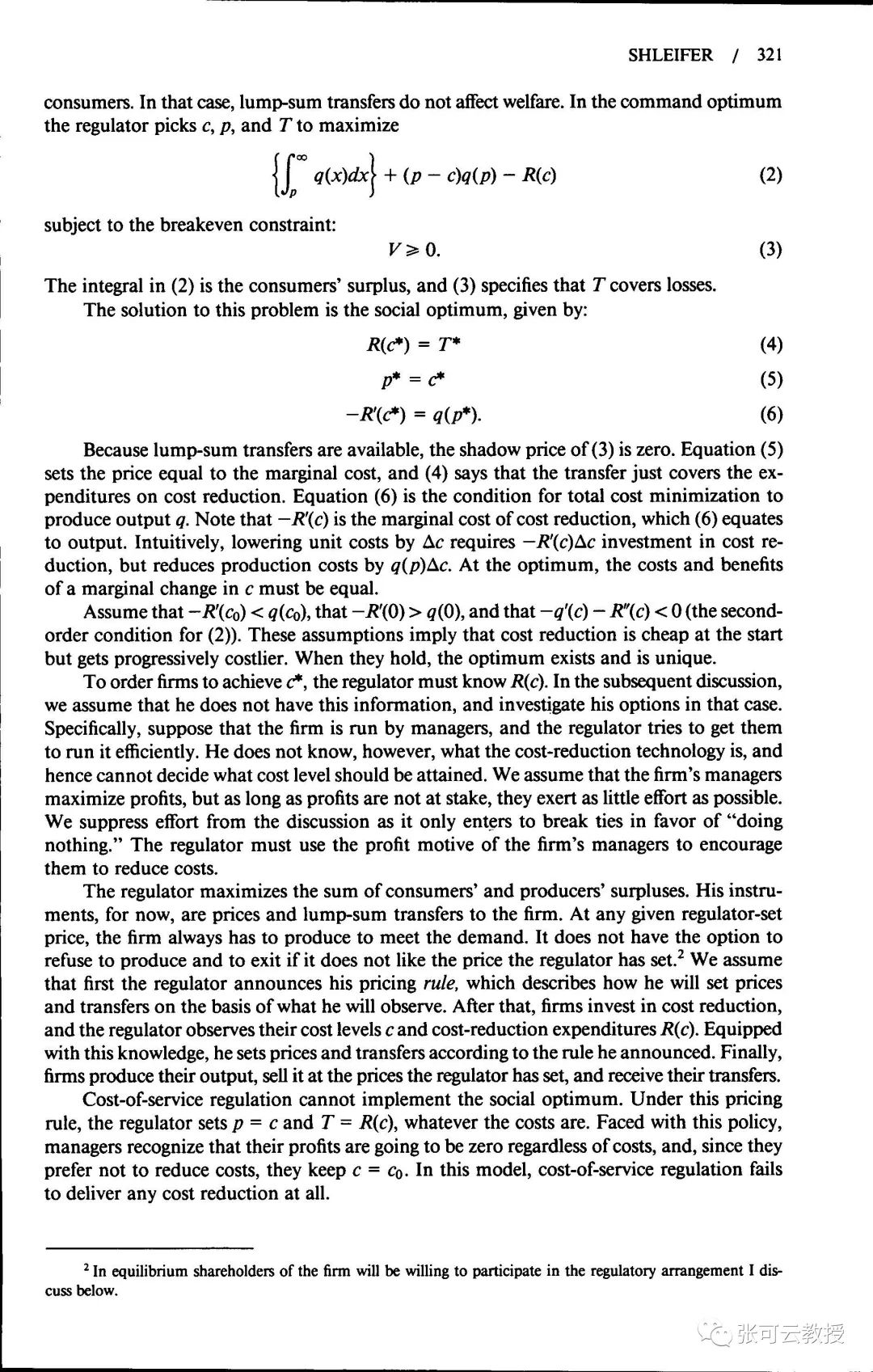

——将边际成本(marginal cost)理解为平均成本(图3)。学过初级经济学的人都知道边际成本与单位成本的区别。如果边际成本变成了单位成本,则整个模型便是错误的。

图3 边际成本等于单位成本?

“王文”不仅错误理解了原文,而且想当然地弄出了不少常识性错误。请看两处错误:

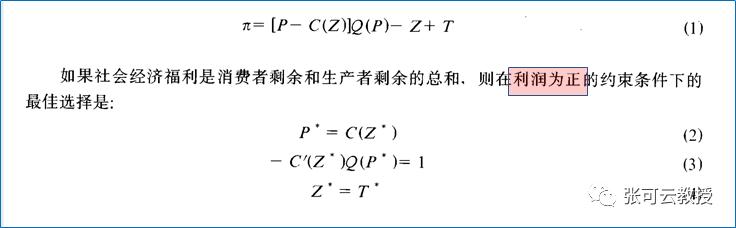

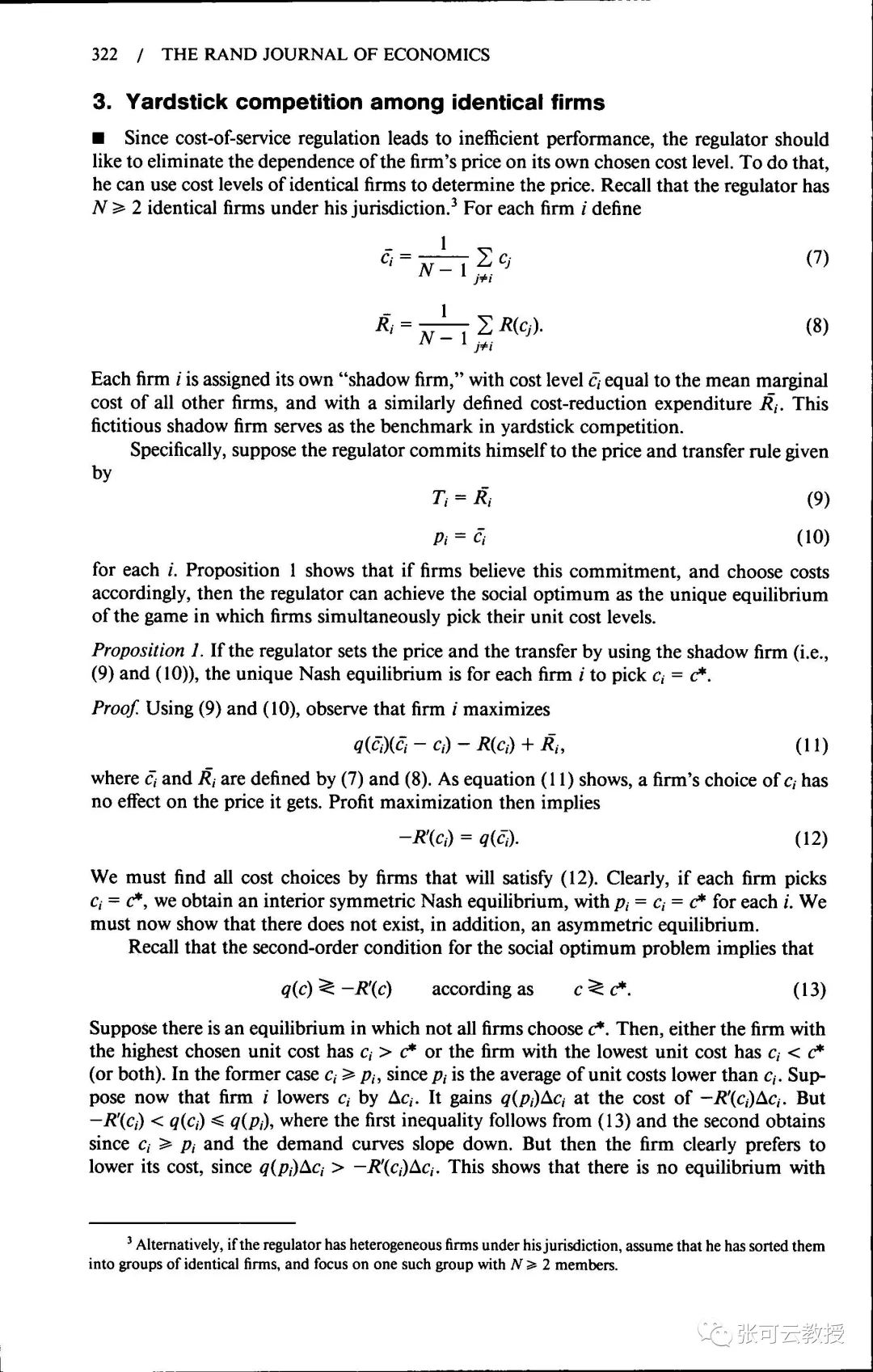

第一,想当然地认为最优点利润为正(图4)。图4中的公式(2)明显表明最优情况下价格等于边际成本,这相当于利润为零,而王居然说利润为正。需要说明的是,也许是为了表明自己的公式与原文不同,“王文”故意将三个最优结果的顺序调整为与原文不同并改变了几个变量的表述符号。

图4 最优状态下利润为零而不是为正

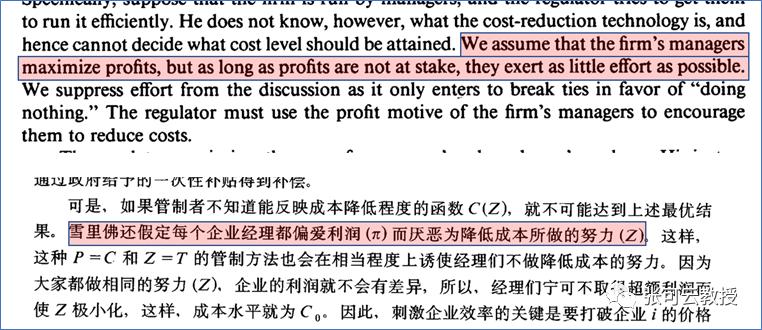

第二,错误理解作者的假设(图5)。作者的原意是,企业经理最大化利润,但只要利润没受到危及,经理们就会尽可能少地努力 (即最小化降低成本支出)。而“王文”将这句话曲解为经理们“厌恶为降低成本所做的努力”。在这个模型中,降低成本的支出是必须的,否则就不可能有竞争。以最小的成本获得期望的利润,是天经地义的,但绝对不意味着厌恶为降低成本所做的努力。

图5 错误理解原作者的假设

类似上述问题的错误还有不少。可以断定,“王文”根本就没有弄懂Andrei Shleifer的模型。

四、结语

《区域间比较竞争理论及其应用》是典型的垃圾文章,其将标尺竞争胡乱译成区域间比较竞争,而且概念与模型未抄正确。让人啼笑皆非的是,文章作者居然将一名MIT的在读研究生当作MIT教授!

《数量经济技术经济研究》是一本比较权威的中文学术期刊,强烈建议该刊撤销《区域间比较竞争理论及其应用》一文,以免污损学术的高贵与圣洁。

附件一 王俊豪的论文

附件二 Andrei Shleifer的论文

✯

敬畏学术

✯

原标题:《张可云:“区域间比较竞争理论”?——一个伪理论及简要辨析》