原创 腾讯医典

“和进食障碍对抗的过程,是精神和身体的双重折磨。每一次发作,都伴随着自我质疑和否定,对自己的不满、愤怒会像瀑布一样袭来,裹挟着我的整个世界。”

“但我能看到自己的进步。以前在那种暴食—催吐的无限循环里痛苦,我会感觉如行尸走肉一般,整个世界都在崩塌,觉得自己是个罪人。但得到医治后,我逐渐跟情绪和解,明白自己只是病了。”

“我不知道还会不会有下一次发作,但已经平静了很多,也会很积极地去寻找方法,希望有一天能彻底治愈自己。”

——小林,女,34岁,与进食障碍对抗6年多

我第一次决定减肥是在2015年。那年我28岁,身高158厘米,体重超过140斤。

这个身高和体重是2015年3月记在日记本里的。后来我遇到一次事故,长时间不能运动,体重比这个还要重一些。走在街上,会有熟人和亲戚以为我怀孕了,还会有人满面笑容地恭喜。

我觉得不能再这么胖下去了,就开始控制饮食,体重有了稍许回落。

在街上遇到健身房销售派发传单,我第一次接在了手里,并跟着那位课程助理去了他所在的健身机构,然后顺理成章地办了一张年卡。

和那些办了卡后就不怎么去健身房的人不同,我成了健身房的常客。常客到什么程度呢?因为每天花大量时间在健身房运动,有人还以为我是在里面上班。

都说减肥是“管住嘴,迈开腿”的事,那时候还不流行短视频平台,我就在微博上关注了许多健身博主,关注他们的锻炼和饮食。

我买了一大堆麦片,分得很细;早餐吃的,运动后吃的,当零食吃的……猪肉完全杜绝(脂肪太多),鸡肉只吃水煮鸡胸肉,最多给自己配一个无油的蘸料解解馋。米饭戒了,改成杂粮。在这个没多少人关注轻食和健身餐的五六线小城市,我骄傲地认为自己终于符合了“当代有志青年”的标准:杜绝无效社交(有空就去泡健身房),养生饮食,关注健康。

超大的运动量和严格的“忌口”是有效果的。三个月的时间我减重三十多斤,眼看着自己的衣服小了好几号,感觉终于取得了阶段性胜利。

但是,当我的体重终于降到成年后最低的100斤后,瓶颈期也随之而来——我发现无论增加多少运动量,无论多么严格控制饮食,体重死活都不再往下走了。

也许会有很多人拍着桌子说,100斤可以了啊!3个月减掉30斤很好了啊!可当时的我满脑子只有一句“好女不过百”,如果达不到这个标准,会令我痛苦万分。

现在回想起来,那时的我之所以会陷入严重的体重焦虑,也有环境原因。

当时我的母亲、先生都在其他城市工作,家里只有我一个人。也许孤独会令人格外偏执,而我的偏执就集中体现在体重焦虑上面。

因为体重不再下降,我对自己的饮食严格到了苛刻的地步。在某次难得的家庭聚餐时,看着母亲张罗的一大桌“硬菜”,我内心十分抗拒,满脑子想的都是“你们都这么胖了,还吃得这么油腻”。

尽管并没有宣之于口,但脸上的表情一定暴露了我的真实想法。而母亲一针见血地戳破了我的抗拒:“你并不是真正想吃清水涮菜,你其实很想吃我做的饭,不然你不会表现得这么厌恶。”

我当时不肯承认她说的是实话,但现在想想,真的是那么回事。

渐渐地,我的生活似乎就只剩下了控制体重这一件事。我甚至萌生了辞职去做健身教练的想法,就先找了一家健身房兼职单车教练。

那天上完单车课已经是晚8点。我走到健身房对面的超市,准备买蔬菜和肉回去做健康餐。在超市里,我遇到了一款新上市的膨化食品在促销,不好意思拒绝促销员的热情,便尝了一口——

这一口彻底瓦解了我的意志力。

几个月来坚持的苛刻饮食和超负荷运动,都抵不过这一口高热量食品带来的诱惑。我买了一个最大包装的,大到很不方便携带,而且很怕认识的人看到会问“你还吃这个呀”,所以我把包装袋撕开一个小口子,挤掉里面的空气收在书包里,还不断担心在路上会被压碎。

回家路上的一个小巷子里没有灯,我躲进角落里疯狂吃零食。用“狼吞虎咽”来形容仿佛都不够,吃到最后是整把往嘴里塞。我已经完全尝不出味道,大脑也一片空白,被某种无法反抗的力量控制着,拼命机械地咀嚼和吞咽,根本没有在享受食物的感觉。

那一大包零食很快被吃光了,我的大脑也终于反应过来,开始被巨大的恐惧和悔恨包裹:“天呐,我吃了这么多的高热量膨化食品,我会胖的!我的运动量不够大!我有热量缺口!我完蛋了!”而电光石火间,又一个想法爆炸在脑海里:“赶紧吐掉就可以了,不被消化就不会摄入热量。”

然后,我进行了人生第一次催吐——没有经过任何引导,没有接受过关于催吐的任何信息,完全是出于对体重增加的恐惧的本能反应。那一次我吐得很多,很干净,感到如释重负。

潘多拉的魔盒打开了。我找到了一条新的途径去对抗体重焦虑——“吃了以后立刻吐掉就没问题了,我不会变胖。”

每周两次,我去那家超市买零食:膨化食品,饼干等等,每次都买很多很多。也是那个时候,本不嗜甜的我开始疯狂迷恋甜品,会一个人吃完6人份的奶油蛋糕,然后立刻去催吐。

荒谬的是,我在丧失理智的同时还严守着某些“原则”,例如不肯摄入反式脂肪酸,所以在买甜品时会挑食材最优最贵的,然后吃下去再吐掉,从而获得一些心理安慰。

那时我每天都会给自己催吐,日常的饮食也不再控制。吃饭的时候没有“饱”的概念,只有“撑”的感觉。最开始催吐的时候,用手指稍微探一下喉咙就能引起呕吐反射。后来,这样的刺激已不能让我反胃,就换成汤匙探喉咙催吐;再后来又换成了用筷子,因为能捅得更深。直到最后,用筷子捅喉咙都很难吐出来了,遭受身体和心理上双重折磨的我,经常会难过得跪在马桶前痛哭。

这样“暴食—催吐”的恶性循环一直持续到2016年,我的身体逐渐被摧毁。

胃食管反流一类的问题,随着催吐时间越来越长变得越来越严重,造成了整个消化系统的紊乱和疼痛。我本是个靠嗓子吃饭的艺术培训教师,但催吐时的胃酸反流伤害了声带,让我原本清亮的声音变得浑浊沙哑。

呕吐的味道也让我难以忍受。

即使立刻打扫干净,我也会觉得自己呼吸中都还带着呕吐物的气味。我的手背上持续有伤痕,是在催吐时探喉咙被牙齿反复硌伤留下的。直到今天,我都对别人手背上的类似伤痕很敏感,看到后经常忍不住会小心翼翼去探问,生怕别人重蹈了我的覆辙。

翻看2016年的日记,我用满篇很大的字写着:“再这么下去,我会死于胃癌”,并且加上了许许多多惊叹号。

2016年4月4日,我坐火车去了隔壁的城市,为了在一个没有人认识我的地方放肆地吃,放肆地吐。那一天我不记得自己花了多少钱吃了多少东西,只记得起码催吐了三次,但总感觉没吐干净,胃里面还很难受。

坐火车返程之后,我走进离家不远的一个街心花园。里面没有人,灯光很暗,我不停地旋转,希望能寻找到头晕和恶心的感觉,能再吐一次以减轻胃里和心里的负担,但我失败了。我转晕了自己,摔倒在草坪上嚎啕大哭,但依然吐不出来;也就是在那个瞬间,我终于承认,自己的生活出现了严重的问题。

在那之前,我执拗地认为自己是健康生活成功减肥的标杆。

“你是我这么多年来身边唯一一个减肥成功的人,而且你一直都很积极向上。”每每听到别人这样的评价,我都会有一种虚荣和痛苦交织的情绪,会在心里暗想,你们不知道我背地里偷吃了什么,也不知道我对自己做了什么,你们不会知道我对食物其实有着“变态的渴望”。

还有一件事我想不明白。我关注了那么多健康饮食的博主,为什么他们那么容易就坚持住了?为什么我做不到?

当时我不明白这里面有市场、舆论甚至资本的引导,更没有知识去将暴食和催吐与心理问题联系在一起,不知道身体和情绪都会因着极度缺失而导致疯狂反弹——我固执地认为,一切都是自己的错,我太“差劲”了。

那时候,我会在日记里不停地宣泄情绪,通篇写的都是痛恨自己,恨自己无法摆脱贪吃、懒惰和虚伪。

2016年,在极为苛刻的饮食限制下,我的“大姨妈”离家出走了将近七个月。那时我终于动了跟朋友聊一聊的念头,才突然发现,因为所有生活重心全部放在减重和控制饮食上,我的社交早已“清零”,身边竟然连个能听我倾诉的人都找不到。

那年年底一个偶然的机会,我第一次知道了“进食障碍”这个概念。记得那是微博上一个医生的科普,他列举了进食障碍的很多症状和表现。我仔细对比了一下,发现如果任由情况发展而不加遏制的话,我很可能会进展成厌食症,搞不好甚至要丢了性命。

恐惧之余,我也突然有了一点点释怀——原来自己是病了,而不是因为堕落和差劲。

我的先生成了我倾诉的对象。那时他刚好工作变动得以回家团聚,听了我的经历后,就开始在日常饮食上下功夫,帮我走出困顿。

先是一些简单的家常炒菜,让我对油脂逐渐习惯,慢慢再加上一些炖鸡、炖猪脚、红烧肉这样的食物。那个时候我的工作特别忙碌,也不像以前有很多时间泡健身房——对体重的关注,对身材的焦虑,都减少了很多。

在增重10斤左右后,我走失半年多的大姨妈自己回来了。

后来我又胖回去一些,停留在120斤左右,看上去不瘦,但是看起来健康了很多。这样正常而平静的日子持续了很长一段时间。

2019年10月,我在一个练习瑜伽的学生影响下恢复了健身。

我的初衷其实是希望自己能正常饮食,搭配定期健身,让身材更好一些,也更健康一些。

但当我走进健身房,站上能显示体重、围度和体脂数据的体测仪,那种焦虑和固执又回来了。短短几天,我就又陷入了“运动-关注数据-关注体重-暴饮暴食-催吐”的可怕循环。看当时的照片,我觉得自己不算胖,但那个时候的心态就是“既然吃了这么多,那我还是吐一吐吧”。

从手指催吐到筷子也无法引起反射,我的身体这次抗拒得更快。

我给自己设定了一个79斤的目标,但发现无论如何也不可能达到——我又崩溃了,有一种坠入深渊的感觉。那一轮的暴饮暴食特别特别厉害,催吐愈发困难,我的世界一片黑暗。

在爽约两次之后,我终于下定决心走进了本地的精神卫生中心。那是2020年的11月9日,我把所经历的向医生和盘托出,开始接受规律治疗。

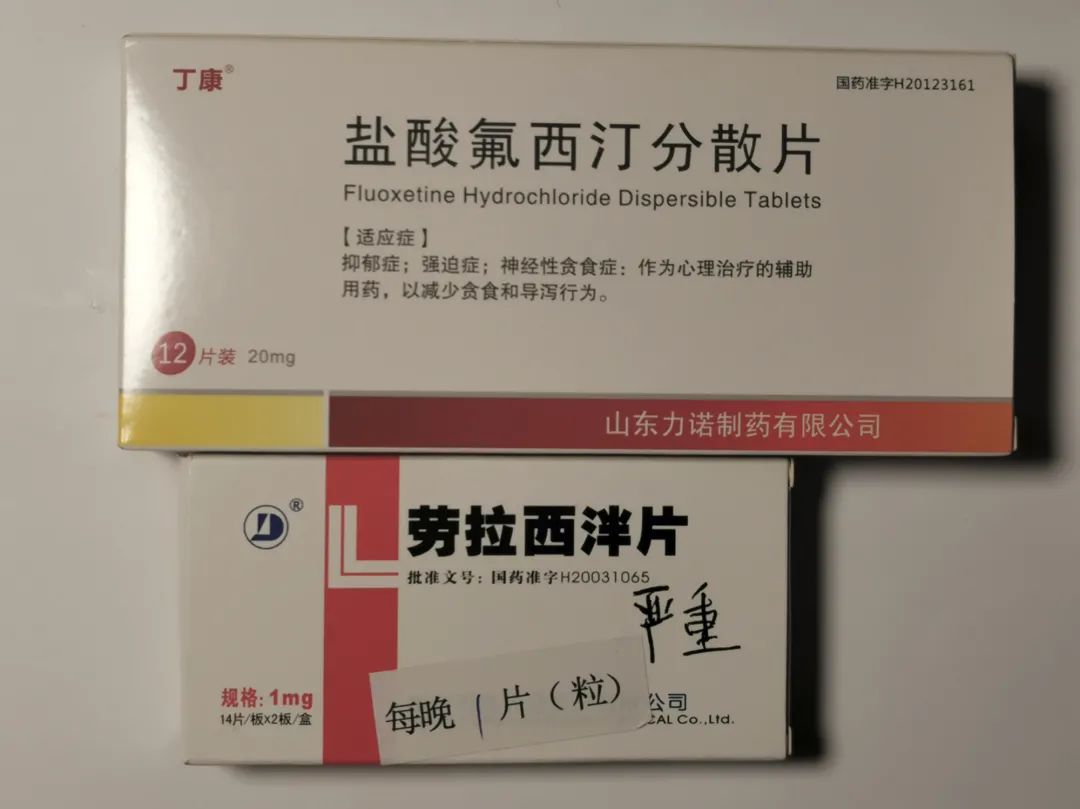

医生开两种药给我。一种是盐酸氟西汀分散片,对抗神经性贪食症,减少贪食和催吐、导泻等行为;另一种叫做劳拉西泮片,用来缓解严重的焦虑,改善睡眠。这两种药被分装在小袋子里,医生叮嘱我每周复诊一次,根据身体状况调整药物剂量。

(医生给患者开的药。患者供图)

我至今都很感激那位医生。他很明确地告诉我,我不是道德和行为堕落,而是生病了;而生病是可以治疗的。

同时他也提醒我,药物会有依赖,久服会有耐药性和副作用,因此,最终还是要靠我自己的力量去战胜困扰。

对症治疗起了很大的作用。规律服药后,我感觉自己平和了很多。每次去医院都是先生陪着我,拿完药比较早,我们还会去公园转一圈,让取药的日子变成了轻松的休闲时光。有一次去医院的路上,我不自觉哼起了歌儿,先生显得特别开心:“嘿,你开始唱歌了!都好久没听过你自己哼歌了。”

(患者写在日记里的话。患者供图)

12月底,我经历了一次治疗中的小危机——我需用的药在整个城市断货,换了好几家医院都开不出来。

我很慌,但医生却说:“我认为你的治疗效果一直很好,这对你来说是个机会。药物会产生依赖和耐药性,你正好借此体验一下停药,尝试着自主控制情绪和饮食。”

他还给了我一个新的想法:“你喜欢画画吗?可以试试看。明朗的颜色能让心情愉悦,涂抹的方式可以减压。我有很多病人用绘画辅助治疗,效果非常好。”

我没有画过,但是听起来很有趣,于是决定尝试一下。就在当天,我用一张废纸和最普通的水彩画了一幅竹子,画面看起来很不错——这让我发现自己原来还是有点艺术天分的。然后在2021年的第一天,我下单买了水彩和油画棒,颇有仪式感地开始了自己的“绘画艺术家生涯”。

(患者的画。患者供图)

整个寒假假期,除了工作,我都沉浸在B站和小红书等平台上,关注了许多绘画博主,看他们的作品,看他们分享的教程,再自己尝试着画出来。每次画出一个满意的作品都觉得特别开心。

临近过年,我干脆报名了几个油画棒教学的网络课程来系统学习,每天跟着我喜爱的老师沉浸在色彩和线条里面,感受到了极大的治愈和平静。

不知不觉,我的关注都转移到了手指和笔尖上,绘画的时候不会想起自己病了,也不再烦恼断药的事情。我的复诊和取药记录停留在2020年12月28日,从那天拿起画笔之后,直到现在我没有再用过药,也暂时还没遇到能让我“重蹈覆辙”的情绪危机。

我不确认自己是否康复,但已经摆脱了病耻感。

大半年的时间,我的进食障碍没有再发作过,此前的对症治疗和绘画疗愈了我。运动依然很重要,但不是唯一要做的事。我依然会经常放纵饮食,但也会尽量自律:不喝含糖饮料,遇到明油太多的菜用水涮了再吃。我不断告诉自己“胖且开心”,正常范围内长点肉不会有太大影响,以此跟自己和解。

我不确认自己是否已经康复了,也不知道是否还会有下一次的爆发;但随着对进食障碍越来越深入的了解和关注,我发现很多人经历过,或者正在经历着与我同样的困扰,他们都选择了勇敢面对,积极治疗。同样地,我不会再在日记里咒骂自己,不会再为自己的情绪和行为感到羞耻:“我只是病了,我要去看医生。”也许这样的内心力量可以帮我最终战胜疾病。

我把自己曾经的“难言之隐”讲给最亲密的家人,寻求他们的关爱和支持;我也听从了专业的建议,考虑去做系统的心理咨询,从内心深处剖析问题发生的根本原因,再去打破和重建。

我至今仍在不断反思:生活在这个时代,我们为什么会被身材焦虑缠绕?我们对家人、朋友、同事的身材要求其实并没有很高,那为什么会用很多夸张到不可思议的标准去要求自己呢?A4腰,比基尼桥,马甲线,锁骨窝……我们为什么会对这些夸张的名词存有执念?这种全面的焦虑感源于哪里呢?这里面有没有市场和资本的运作、导向?如果能够自我建立一整套信息摄取、辨别的坚定信心,是否就能帮助我们摆脱这种焦虑感呢?

希望我们都能获得内心的平静,摆脱一切无谓的焦虑,重新找回健康美好的自己。

心理咨询师的话:

进食障碍主要有两种形式,一种是厌食,一种是贪食。进食障碍多发于年轻女性。这和社会文化对女性的期待以及病人对自我价值感的认知有关。

一些进食障碍的病人在初期会表现出类似于消化系统不好的症状,比如消化不良,腹胀等等。这给他们减少食物的摄入“提供”了合理的借口,让他们很难被及时识别出有进食障碍。

进食障碍在症状表现中很具代表性的一点,女性表现为闭经(三个月以上),男性表现为性功能下降,未成年人(青春期)则表现为性器官发育滞后。

进食障碍非常难治疗。厌食症的死亡率达20%以上。贪食症会好一些,因为无论他们采用什么样的方法让吃进去的东西出来,但毕竟还是会留存一些被吸收。大多数贪食症病人都会采用比较隐蔽的方式排出吃进去的食物,比如催吐,腹泻,利尿等等。本案例中的病人采用的就是催吐的方式。

无论是贪食,还是厌食,这两种看似极端的进食障碍表现形式,其形成的心理实质上是一样的。

进食障碍的病人往往具有比较正常的理性思维能力,但只有在进食和体重、体象方面他们是非理性的。换句话说,他们往往处于“我知道、我懂、我明白,但就是控制不住”的状态中。

这种对自己体象扭曲的认知状态,往往与早年(童年或更早)他们认为自己“是不是被接纳,是不是可爱,是不是被喜爱”的意识相关。

在病人的潜意识里,他们往往不能接受自己本能欲望的流露(比如对食物的渴望),这种渴望意味着贪婪,而贪婪是不被他们接受的。因为这种强烈的欲望一旦被他们体验到,就会感觉失控,而失控会唤起他们内心中深层的、早年的恐惧。所以在现实层面,他们会控制自己的进食行为,从而在象征层面控制了不被接受的欲望,进而也就体验不到失控的恐惧了。

从另一个层面讲,进食障碍的病人往往内心中存在着独立和依赖的冲突。“究竟是我说了算,我可以控制我自己的身体形态,还是我需要借助其他人或者其他的手段来安排或照顾我”,会让病人非常“拧巴”。

换句话说,病人可能潜意识里是一个想要依赖的人,但他对这种依赖充满了恐惧。于是在将要形成某种依赖关系的时候,病人就会无意识地挣脱,不去体验那种恐惧的感受。

这样的情况在心理咨询的过程中非常常见。一个有进食障碍的病人通常很有礼貌,但会有意无意地“不听话、不配合”,让咨询师感到无可奈何。

吃东西也不完全为了自己,有时候是为了别人,特别是为了父母。

在本案例中有一个非常值得玩味的细节,就是来访者回家吃饭,母亲给她做了一桌非常丰盛的“油腻的”饭菜。

很多患有进食障碍的病人在幼年或者童年时,自己的很多焦虑并没有被父母包容、处理好。更多的情况,也许他们还要承担父母丢过来的焦虑。

在小的时候,他们会表现出非常顺从、听话、乖、懂事、小大人儿这样的状态,其实这都是过度承受了父母的焦虑和期待后的表现。

从这个角度讲,病人的呕吐行为是非常有象征意义的,这似乎想要表达病人的某种愤怒,是想要“排出”父母强加给她的控制的表现。在本案中,病人内心中对母亲的不满,似乎就是在做这样的表达。

但母亲 “一语中的”的话,就仿佛看穿小孩子幼稚表演的妈妈一样,将控制权又牢牢地拉回到了自己的手里。这唤起了病人内心深处的熟悉的恐惧和绝望。

作者:Aimina小媛 & Cobain