徐中约1923年5月6日生于上海,在战乱中于1946年从燕京大学毕业,随后作为国民政府外交人员赴日两年。1954年徐中约获哈佛大学博士学位后,长期任教于加州大学圣芭芭拉分校历史系,1998年任香港中文大学伟伦讲座教授。2005年10月24日,徐中约因肺炎在圣芭芭拉去世。

徐中约的史学兼具中西史学和社会科学的精神,既有扎实的中国传统史学根底,又是费正清早期嫡传弟子,是战后美国汉学界第一批华人学者的代表人物之一。他从中国视角出发,广采多国多语种史料,对战后初期美国汉学界盛行的“冲击—反应”模式的西方中心主义提出挑战,为其补充了中国自己的立场。

我的恩师徐中约教授(Immanuel C.Y. Hsu)

文 | 梁伯华

我的博士导师徐中约教授在西方学术界是享誉数十年的中国近代史权威。他的力作The Rise of Modern China(《近代中国的崛起》)自1970年由牛津大学出版社出版以来,即获如潮的好评,并先后作了七次修订再版,也被翻译成数种文字,中文版书名为《中国近代史》上、下两册,由香港中文大学出版社于2002年出版。徐教授在中国近代史及外交史研究的领域上地位超然,著作等身,深受学术界的尊崇。他于2005年10月24日不幸在美国加州的圣巴巴拉因病辞世,享年八十二岁。

中国近代史

徐中约 著;计秋枫、朱庆葆 译 / 香港中文大学出版社 / 2002-05

徐中约教授于1923年生于宁波,在上海长大,当时中国正逢军阀动乱及日军侵华,高等教育首当其冲,但聪颖而勤奋的徐中约仍能侥幸于1946年1月毕业于燕京大学政治系,随即被国民政府征召出任中国驻日代表团工作两年,为战后中国的重建竭尽心力,亦因此而培养出他对外交史的兴趣。后赴美深造,先于1950年6月在明尼苏达大学取得硕士学位,再获哈佛燕京奖学金赴哈佛大学攻读博士学位,师事著名外交史权威威廉·朗加尔(William Langer)及中国近代史专家费正清(John King Fairbank),并于1954年2月取得博士学位。毕业后留校在哈佛的东亚研究中心(East Asian Research Center)从事博士后研究工作。

徐教授于1957年在柏克莱加州大学任访问助理教授一年后,即转往圣巴巴拉校区的加州大学历史系任教至1991年退休为止,而在休假时期亦曾回母校哈佛大学及德国的汉堡大学(Hamburg University)作短期教学,作育英才。

徐中约教授曾任圣巴巴拉加州大学历史系系主任三年(1970-1972),而在长期的教学生涯中,培养出多位华人博士生(如李恩涵、梁伯华、梁元生、刘义章、易港生及李伟英等),并有美国学生无数,桃李满天下。

徐中约教授的美国妻子杜乐思(Dolores)亦为圣巴巴拉大学的教授(音乐系),他们育有一子Vadim(已婚并有三名子女)。徐中约亦为小提琴能手,家中珍藏几把稀世的小提琴。至于藏画方面,徐教授对齐白石和张大千俱有偏爱,还有不少其他的书画,挂在圣巴巴拉镇上的大宅四周墙壁上,琳琅满目,美不胜收。

徐中约教授的兄长徐诚斌曾任香港德高望重的主教,现已身故。

徐中约教授生逢乱世,中国当时受到外侮欺凌,国势日弱,国家地位日降,民不聊生。面对外敌的侵略,因而激发起他对外交问题的特别措意,加上他在大学毕业后即在中国驻日代表团工作,对外交问题的兴趣,更是与日俱进。

他在美国哈佛大学撰写的博士论文,就是分析中国近代外交制度的变化。这论文后来被哈佛大学出版成书,书名为China's Entrance into the Family of Nations: The Diplomatic Phase, 1858-1880(《中国的加入国际社团》)(1960)(简体版为《中国进入国际大家庭:1858-1880年间的外交》,商务印书馆2018年出版)。这书分析了鸦片战争之后四十年间中国与西方列强之间的矛盾和对抗,与及中国迈向现代化世界时所面对的种种难题。这是中国外交现代化的问题,但徐中约教授却跨越了一般外交史的框架,在文化、心理、社会及制度各方面分析中国对外来挑战的回应,是一部极具洞察力的著作,深获学术界好评。

中国进入国际大家庭 : 1858-1880年间的外交

[美] 徐中约 / 屈文生 / 商务印书馆 / 2018-6

“宏观”的外交史研究之外,徐中约教授也对“微观”的外交史个案有浓烈的兴趣。他的另一本外交史巨著,就是分析中俄两国在伊犁问题个案上的外交交涉,书名为The Ili Crisis: A Study of Sino-Russian Diplomacy,1871-1881(《伊犁危机与中俄外交》)(1965,牛津Clarendon出版社)。由于通晓多国语言(中、俄、法、英、德、日等语),徐中约教授在本书中运用及发挥他可以利用多元档案的长处,兼顾不同的观点来深入分析19世纪70年代的中俄关系。他利用华盛顿、伦敦、巴黎、波恩、台北和东京的档案资料,成功把中、俄在当时的社会及文化背景下紧张的形势重新展现在世人的眼前,使世人对伊犁问题有更深入的认识及更公正的看法。

徐中约教授研究外交史的特色,是运用“多种语文”及“多元档案”的方法来处理及研究外交史问题。在他之前,有不少的所谓“中国通”在研究中国问题时,竟只采用西方的资料,因而研究的结果不够全面且欠缺公允,徐中约教授则大力主张学术上的客观性及全面性,从不同国家的角度来看外交的问题,特别是注重运用原始的外交档案来说话。由于他通晓多国语言,因此在运用“多种语文”及“多元档案”的方法来研究外交史时更是如鱼得水,发挥得淋漓尽致,因而他客观而多角度的分析与研究深得学术界的赞许与肯定。徐中约教授曾撰写过一篇如何研究中国外交史的文章,十分值得参考:“Modern Chinese Diplomatic History: A Guide to Research”(近代中国外交史研究指南),载于The International History Review(1979年1月)。此外,他也曾为《剑桥中国史》(Cambridge History of China)撰写有关晚清的对外关系历史,是学术界公认的中国近代外交史权威。

但是,研究外交史却并不是徐中约教授的唯一专长与贡献,因为他认为,外交问题与内政及内务息息相关、互为表里。事实上,徐中约的第一部著作,即是有关清季知识份子与思潮的发展。他把梁启超的《清代学术概论》翻译成英文,并作了有系统及详细的诠释。这书首次向西方揭示了中国在1664至1911年间的学术状况,由之而改变了西方人心目中“不变的中国”的观感,此书因而为西方学者及学生打开了一道认识近代中国史的大门。他写这书时正是在哈佛大学的东亚研究中心做博士后研究,而该书亦是由哈佛大学出版,书名为Intellectual Trends in the Late Ch’ing Period,于1959年出版。

Intellectual Trends in the Ch'ing Period (Ch'ing-tai hsüeh-shu kai-lun)

Liang Ch'i-ch'ao, Immanuel C.Y. Hsu, et al. / Harvard University Press / 1959-6

当然,最令徐中约教授饮誉学术界的著作,即为他那本综合性的权威中国近代史书:The Rise of Modern China(《近代中国的崛起》)(1970年初版,牛津大学出版社)。这是本厚厚的教科书,结合了东西方的学术研究心得,把中国外交和内政在近代的相互发展及影响有系统而详细地分析论述,全书文笔畅顺、结构精密,因此一出版便广受学术界的欢迎,不少大学更采用该书为教科书,使该书的影响力更为广大深远。同时,为了使该教科书更能配合教学用途,徐中约教授又编辑了一本中国近代史读本,书名为Readings in Modern Chinese History(1971,牛津大学出版社),这读本内收集了多篇权威学者就中国近代史不同的专题发表过的重要学术文章,加上徐教授的导读,成为了中国近代史教科书的重要英文辅助读物。

The Rise of Modern China因中国最近数十年改革开放以来的多样变化而要经历七次修订,被翻译成多种语言。中文版由计秋枫及郑会欣翻译,由香港中文大学出版社于2002年出版繁体字版,书名为《中国近代史》上、下两册。至于简体字版,则于2008年由北京的世界图书公司出版,书名改为《中国近代史,1600-2000:中国的奋斗》。

中国近代史:1600-2000,中国的奋斗

[美]徐中约 著;朱庆葆、计秋枫 译 / 后浪出版公司 | 世界图书出版公司 / 2013-08

随着毛泽东的逝世及中国改革开放后波澜壮阔的变化,徐中约教授又撰写了他一生中最后出版的一本书:China Without Mao(《后毛泽东时代的中国》)(1983,牛津大学出版社),这书的副题为The Search for a New Order,正是要评述在毛泽东死后新中国领导层所追寻的国家及社会新秩序,这书后来也有修订本,并收录在The Rise of Modern China的最后数章,充实并丰富了该教科书的内容,加强了连贯性及全面性。

China Without Mao: The Search for a New Order

Immanuel C.Y. Hsu / Oxford University Press, USA / 1989-11

我十分有幸,得入徐中约教授的门墙为入室博士班弟子,也开启了我在美国的学术生涯,仅于此述其一二,以反映出徐师与学生的关系及他在生活上的方方面面。

我于1972年在香港中文大学历史系毕业,旋获美国加州大学与中大交换计划的选拔,赴加大的圣巴巴拉校区深造,并获当时任历史系系主任的徐中约教授收录攻读硕士学位。除了加大交换计划的这个奖学金外,我侥幸获得一份由美国国务院颁发的国际文化交流奖学金。我来加大升学的主要原因,当然是要跟随徐中约教授学习,因为我的研究兴趣正是中国近代史,特别专攻外交史。我在香港时已拜读过他的数本著作,决心师事他的门下。

但美国大学的硕士班要攻读的科目范围广阔(博士班更是如此),殊不容易,因此入学后我即与徐师商量,在策略上我先以美国外交史为我硕士班的主力,跟随名师戴康德教授两年,待入博士班才跟随徐师学习近代中国外交史。

戴康德教授是美国外交史权威,著书二十多本,包括主编美国对外关系史百科全书数巨册,并曾任美国对外关系史学会(Society for the Historians of American Foreign Relations)会长,享誉国际。戴康德师为人随和,喜欢启发学生的思维,我在他指导下完成硕士论文,在外交史研究的领域上受他很深的影响。

虽然我念硕士班时是跟随戴康德教授,但当时徐师即已对我照顾有加,并聘我为他的研究助理,协助他处理一些研究上的工作,包括修改他的那本The Rise of Modern China的第二版,而他在该书的第二版的序言中也特别对我鸣谢。徐师对我的信任,使我对学术生涯及前途充满信心,到了我进入博士班课程后,除了作研究助理的工作外,我也被聘任为徐师的助教,在他的课上协助教学(有时还得替他上课),因此在他身上学得更多,而与他的接触也就更为密切了。

外表上,徐师并不是一个热情洋溢的人,更贴切地说,他是有着一股学者所特有的文人傲骨。但是真正了解徐师的人都知道,他只是把很多事情都放在心底里,要在适当的时刻才会对适当的人给予有力的援手或帮助。但他的这方式并不是所有学生都知道或欣赏,特别是初来美国的华人学生总是有着一厢情愿的想法,希望华人教授能对他们特别照顾及帮忙,因此对徐教授外表上比较冷漠及美国化的方式在开始时觉得比较不容易接受。但是,慢慢地,他们可以发现徐师他那比较冷漠的外表下,却原来包藏着深厚的内在感情,而这种感情才是持久的、才是影响深远的。

恩师及博导徐中约教授(Immanuel C.Y. Hsu)在博士毕业典礼上介绍我的学术表现及毕业论文

徐中约教授与学生(特别是博士生)的关系一般都是不错的,例如我在博士班毕业时在三藩市结婚,徐师与师母特别一大早便驾驶六个小时的车程来参加我的婚礼,令我十分感动,他还特别用中文(他甚少使用中文写东西)写了一个小小的贺联给我祝贺,贺联上面写着“才子佳人,百年好合”,这八个字的贺联,我现在仍是珍而藏之呢!

当然,拿到博士学位后,还得要靠指导教授的力荐,才能获得大学教学工作的机会。在这方面,徐师都会尽他的所能帮助,发挥他在学术界的影响力,使我在毕业后马上获聘在美国东岸历史悠久的西东大学任教。二十多年来,我都与徐师不断的联络及碰面。例如有一次,我在武汉大学任访问教授时(1983),他也碰巧来中国讲学,他竟给我一个很大的惊喜——跑到武汉来看我。又有一次在上海竟意外地碰见他,结果与他聊了一整个晚上!

徐师的生活,整体来说已是相当的美国化(也许与他娶了美国太太有关),与他谈话或通信绝大部分时间都是使用英文,虽然他的语言能力甚强,但他的写作皆以英文出版,似乎并没有中文著作。有一次,我应商务印书馆的邀请用中文撰写一本有关中国外交的学术书籍,出版后送他一册,出乎意外地,他罕有地以中文给我写了如下一封热情洋溢及语带鼓励的信:“伯华:接大作《近代中国外交的巨变》,一气读完,可佩、可佩,内容精简,与敝意相似之处,有过之,无不及······”我接读此信,感到他对我无比的肯定,激动之处,久久不能释然。后来我出版了一本Historical Dictionary of Revolutionary China, 1839-1976(《近代中国革命史辞典》)(1992年出版,后获Choice选为Outstanding Academic Book),这书是特别呈献(dedicated to)给徐师的,他又来信感谢我对他的盛情。后来,我又和徐师的一位博士生梁元生(与我在中文大学同系同届,亦是加大博士班同学,后任中大历史系讲座教授及崇基学院院长)合编了一本书Modern China in Transition(《变迁中的近代中国》),又再一次将书呈献给徐师,感谢他教诲之恩!

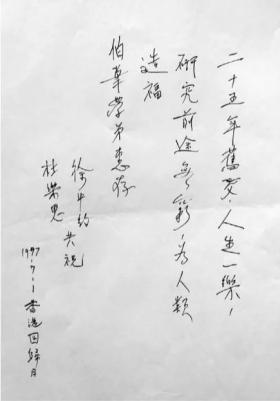

1997年的暑假,香港回归中国,在这个历史性的时刻,我特别带了一班美国学生回香港作历史的见证,徐师与师母那时刚巧亦在香港作中大的访问教授,因此师徒众人又在香港聚面。面对这历史性的时刻,徐师似乎是特别兴奋,在我的要求下,他拿了一张白纸,又罕有地用中文匆匆写下了一段话:”二十五年旧交,人生一乐,研究前途无穷,为人类造福。伯华学弟惠存。徐中约、杜乐思共祝。1997.7.1 香港回归日”,从这段话,可以看出徐师感性的一面。

在去世前的两三年,徐师的健康情况恶化,特别是做了心脏的搭桥手术后,精神与健康已大不如前,但与他在电话交谈及信件往来中,他都不大愿意披露自己的健康情况,也许是不想他的学生替他担心。他的语气,总是乐观的。他的工作态度,总是充满积极性的。而这些种种,都在我心灵上留下很大及很深的烙印,对我影响深远。

徐中约教授是我的恩师,我对他的教育永志不忘。我在很多年前我儿子出生时将他的英文名取名为Immanuel(也是徐师的英文名),就是为了纪念我这位恩师!而徐师去世后,我将我出版的一本新书《近代中国在世界的崛起:文化、 外交与历史的新探索》(2006,武汉大学出版社)又再呈献给徐师,表示对他永远的怀念。

徐中约老师亲笔题字

徐中约教授是现世中西学术的稀有结晶,他以无比的能力与毅力,结合了中西学术界的优点,融合为一,在海内外大放异彩。在2019年3月25日,师母杜乐思亦辞世,追随夫君在天国会合了。

(本文节选自《东风再起时:我半世纪的美国学术与文化之旅》,经香港三联书店授权发布)

原标题:《超越中西的史学大家 | 人物 · 徐中约》