“承陶志•传薪火”聆听宝山小陶子们讲述的一张学生证 原创 上海宝山 上海宝山

2021年10月18日,是陶行知先生诞辰130周年纪念日。曾经,陶行知先生奔走于祖国大地,捧着一颗心来,于战火纷飞的时代,躬耕于国民教育。为了弘扬行知精神,践行行知思想,传播行知文化,我们邀请了上海市行知中学的小陶子讲解员,介绍行知校史馆内所珍藏的陶行知先生的珍贵物品,分享每件物品背后所蕴藏的感人故事。

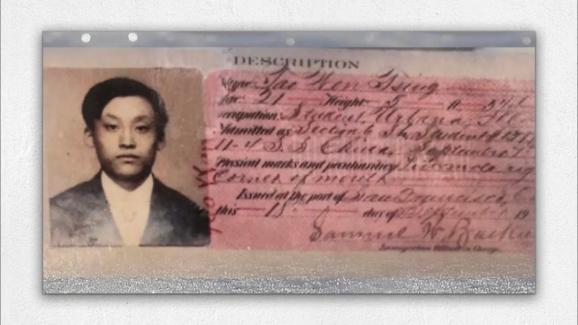

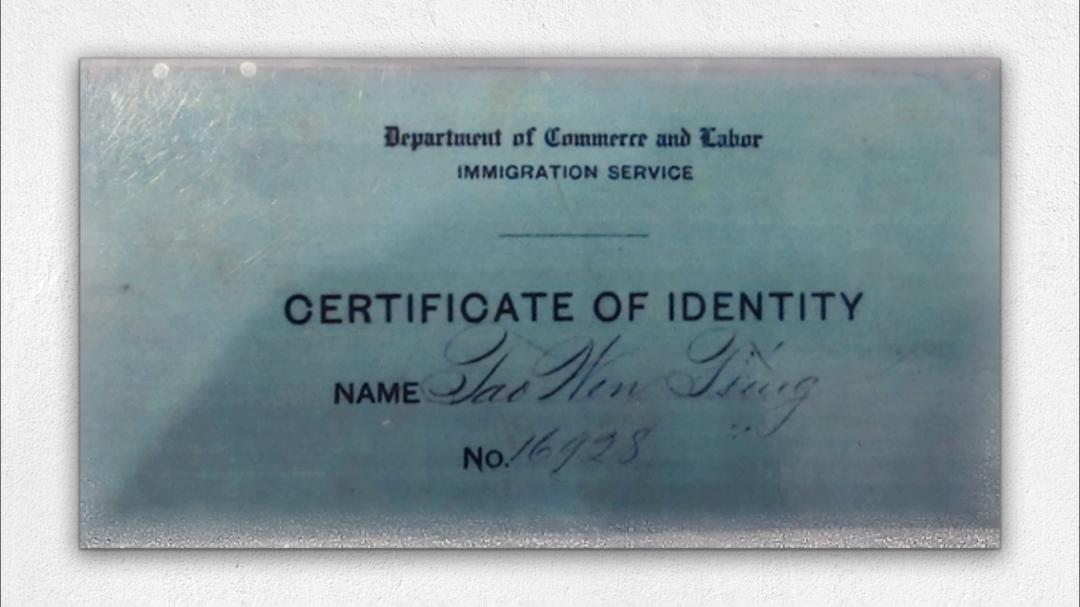

我是上海市行知中学的学生徐睿逸。今天我为大家介绍的是一张陈列在行知校史馆内的学生证。这张普通且略显陈旧的学生证是陶行知出国留学时的身份证明。学生证上,有着陶先生的照片、姓名,以及介绍,这不禁让我联想起陶先生的学习生涯。

1914年夏天,陶行知先生毅然选择了留洋,学习国外先进的东西来唤醒沉睡的国民。在国外求学期间,他因经济不足,先到伊利诺大学学市政,次年取得政治硕士学位之后,才转入了哥伦比亚大学师范学院攻读教育学,师从著名的教育学家杜威、孟禄等。

在那里他看到了许多他前所未见的先进东西,学到了国内没有见过的知识。当时,与陶先生一起求学的还有著名的教育家、思想家胡适等一行人。一群志同道合的志士,为了深受压迫的国民,他们刻苦尽力,孜孜不倦。当得知陶行知在读书间隙必须要靠做工来维持生活和学习费用的时候,美国教育家孟禄博士因为欣赏这个思路开阔,刻苦好学的中国学生,便介绍他申请了利文斯通奖学金。在各方的帮助下,陶行知终于在1917年夏天完成了学业,获得了“都市学务总监资格文凭”。

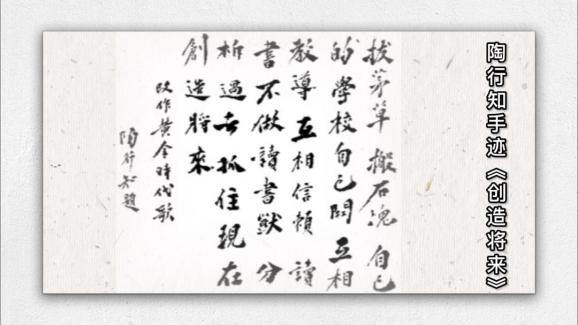

1917年,26岁的陶行知学成归国,在回国的船上,即立下“我要使全中国人都受到教育”的宏志,终身不渝。自此,这位海归学者,没有用自己的学识换取显赫的官位,也没有谋取舒适的生活,而是扎根农村,排除种种困难,筹集资金,创办学校。把在国外学得的理论与中国实践结合起来,从实际出发,三十年如一日不断改革、创新、规范教育。陶行知先生这种真正为民族大众着想、为国家教育着想的精神,让每一个人敬佩。

2014年是陶行知先生海外留学100周年, 10月13日晚在哥伦比亚大学学生活动中心举行了纪念演出,以纪念这位教育家留学百年。而这张保存至今的学生证陪伴了他多年,也见证了他从一个有着教育梦想的求学者,成长为被全国人民永远记住的伟大教育家。

资料:上海市行知中学

记者:周菁

原标题:《“承陶志•传薪火”聆听宝山小陶子们讲述的一张学生证》