文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

艾萨克·巴什维斯·辛格

(1904-1991)

今年是1978年诺贝尔文学奖得主、犹太作家艾萨克·巴什维斯·辛格逝世30周年。

英国桂冠诗人特德·休斯在最初刊发于1965年《纽约书评》、近期收入在大雅·广西人民出版社引进出版的《冬日花粉》中的《启示——艾萨克·巴什维斯·辛格的天才》一文中评价道,他的文字不受“地域”所限,无论居于何处,都绽放出生命与现实的光焰。他笔下的段落意境深远、面面俱到,充满了力量与智慧。

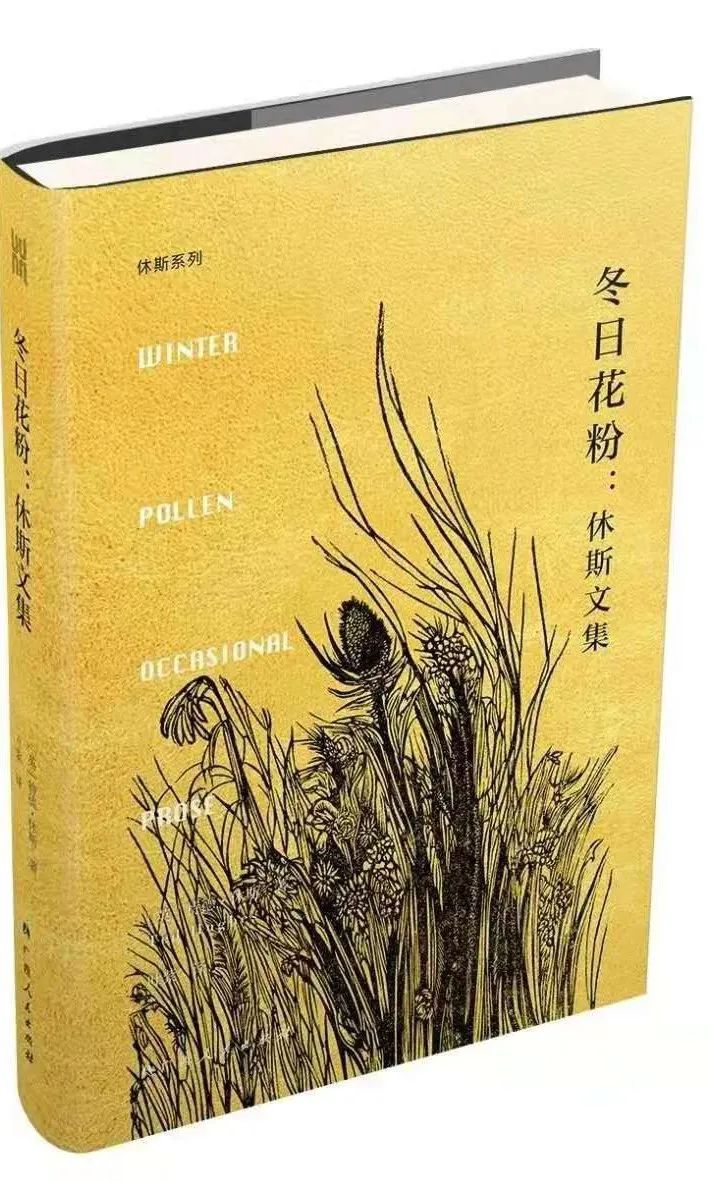

《冬日花粉》是休斯最重要的文集。全书由诗人、评论家威廉·斯卡梅尔编选,共收录休斯的评论、随笔及序言等40余篇,涵盖了休斯的整个写作生涯。

在对莎士比亚、柯勒律治、济慈、狄金森等经典诗人和对道格拉斯、波帕、皮林兹基、莱汀等当代诗人的精彩评论中,“诗人”休斯的普遍兴趣尽显无遗,将这些神秘诗人多角度、多层次地呈现在我们面前。今天夜读,为大家分享其中关于辛格的文字,以纪念这位作家。

特德·休斯与《冬日花粉》中文版封面

艾萨克·巴什维斯·辛格在1935年移民到美国,他的第一部长篇小说《撒旦在戈雷》也于同年出版。自那时起,他的写作题材几乎全部取自战前波兰的“犹太世界”——或者更准确地说,是战前波兰的“哈西德(即哈西德教派,这是犹太教的一个支派)世界”;1904年,他本人——作为一名拉比(犹太人对学者的尊称,尤指有资格传授犹太教义或精于犹太教律法的学者)的儿子——便出生在这样一个世界。所以,他不仅以意第绪语写作,其选定的主题也进一步受限于特定的、如今已成为“过去”的地域与文化。然而,在译者的努力下,他的作品有幸流传于世;他也——在数种意义上——被视为真正伟大的在世作家之一。

辛格作品部分中文版

除了《撒旦在戈雷》,他还创作了另外三部长篇小说(均已被译成英文)和三篇短篇小说。若依时间顺序细读这三部长篇,人们最先注意到的,便是他眼前那幅格局浩大、发展完善(在人们看来或许堪称“成功”)的梦景。辛格通过文字来表达的一切,用“梦景”一词予以概括似乎十分恰当。他的想象是诗意的想象,具有象征性倾向——关于辛格,这一点至关重要,他借以表现主题的基本策略也取决于此。在他的一切所为之中,冷静而善于分析这一特质显得尤为重要,但这种特质却有机地屈从于一种掌控全局的力量:它归根到底是一种幻想之力、救赎之力。倘若没有这种“天才”,他想必已经崩溃——像其他人一样、像他所见证的那样,在怀旧之梦(缅怀充满仪式感的哈西德式虔敬)与绝望(穷途末路于茫茫宇宙之中)之间崩溃。然而,较之以上这两种极端,那居于其内、擅于创造的恶魔(和“梦景”一样,“恶魔”一词也尤为恰当)对他的影响更为深刻。

辛格笔下的篇章对这位恶魔在几十年间经历的“再教育”作出了诠释,而这几十年间的世界——特别是对于犹太人而言——实在是糟糕透顶的“校园”。他的作品提出了“人应当如何生活,才最真实,最像个人?”这一问题,但这个问题并非源自任何暂时性社群的中心,也非源自任何形而上的推测性思考或者远离现实的神经性迷惑,而是源自人性的“重心”。从犹太人的历史与传统之中,它们感受着痛苦、继承了智慧,作出了自己的回答。他的创作不重论述,更不以“记录”为主,而是一种“启示”;我们尊重他的发现,因为事实上,他的确拥有使我们必须尊重的权威与力量。

以色列死海自然风光

直到1945年,那位恶魔在辛格的作品中都以一种“受制于人”的形象示人。《撒旦在戈雷》和《莫斯卡特一家》(1950)描述了它如何败下阵来。虽然这两部作品相隔十年之久,但在某些方面,它们殊途同归。在我看来,《撒旦在戈雷》稍显逊色:它意义重大,拥有令人震惊的结尾,但就大部分内容而言,其谋篇布局的方式使人甚感困惑。如果不拿它与辛格后来的作品进行比较,我们也许不会如此明确地注意到这一点。《撒旦在戈雷》描述了在17世纪的波兰,沙巴泰·泽维的“弥赛亚之癔”如何影响了一个小小的哈西德社群。沙巴泰·泽维的追随者们(他们频繁地出现在辛格笔下的故事中)有效地完成了对“那恶者”的神化,宣扬“在犯罪行恶的极乐中得救”的理念,仿佛在向禁忌、向破坏之力和超自然邪能过载的异界屈服时那种纯粹而彻底的紧张状态中存在着某种净化之力;这些禁忌和这样的异界曾与摩西律法——在其彷徨不定的历史中——发生碰撞,被制服并且从此不得不屈于其下,无法抬头。

有人可能会说,现代西方人的生活是一次规模浩大、被科学规划的投降——向从前的未知与禁忌投降,仿佛如此生活才是获救之道。由沙巴泰·泽维引发的精神瘟疫是一个准确的喻体——它象征着一场摧毁了一切精神原则、弃整个时代于愤世嫉俗的物质主义与意义真空之中的文化滑坡。正因如此,奈切尔所经受的苦难并非远在17世纪——它们属于眼下的这个世纪。也正因如此,我们有理由相信,这些苦难所反映的,其实就是辛格本人——作为波兰犹太人的代表——所经历的种种沉思。

近年新版辛格作品

比《撒旦在戈雷》晚了十年,风格截然不同的《莫斯卡特一家》以托尔斯泰式的“全景模型”铸成,长达六百页的篇幅涵盖了一个富裕而庞大的父权制家族——莫斯卡特家族的兴衰与变迁,并以此颇具暗示性地影射出一个民族的命运。整个故事始于20世纪之初,终于纳粹向华沙投下的第一颗炸弹。全书的主人公是一个名叫阿萨·赫舍尔的年轻人;虽然拥有早熟的自由思想,但最初,从表面上看,身为拉比之子,他是个正统的哈西德犹太人。为了谋生,也为寻求神圣的真理,他离家从偏远的小城到了华沙,并与莫斯卡特一家发生了密切的关联。此后,故事的发展便成了波兰犹太人道德崩溃的写照。

日暮下的耶路撒冷

虽然不能忘记的是,辛格以意第绪语写作,其目标读者也以犹太群体为主,但我们依然发现,他的写作源于如此关乎本质的想象,以至于在他的作品中,“犹太性”已经上升为一种具有象征意义的特质,而他的描写对象,也不再是具体的“犹太人”,而是人与上帝之间的关系。他以各式各样的长篇小说和短篇故事描述了人神关系的各种阶段与片段(只有少许短篇是例外)——尽管它们都以犹太人的语言写就,具有明确的犹太性。所以,我们几乎可以断言,在辛格笔下,犹太人代表了现代社会中那些流亡于“神圣的传承”之外,经历着苦难,正不断尝试理解的人;而这也并不完全是辛格的个人发明。

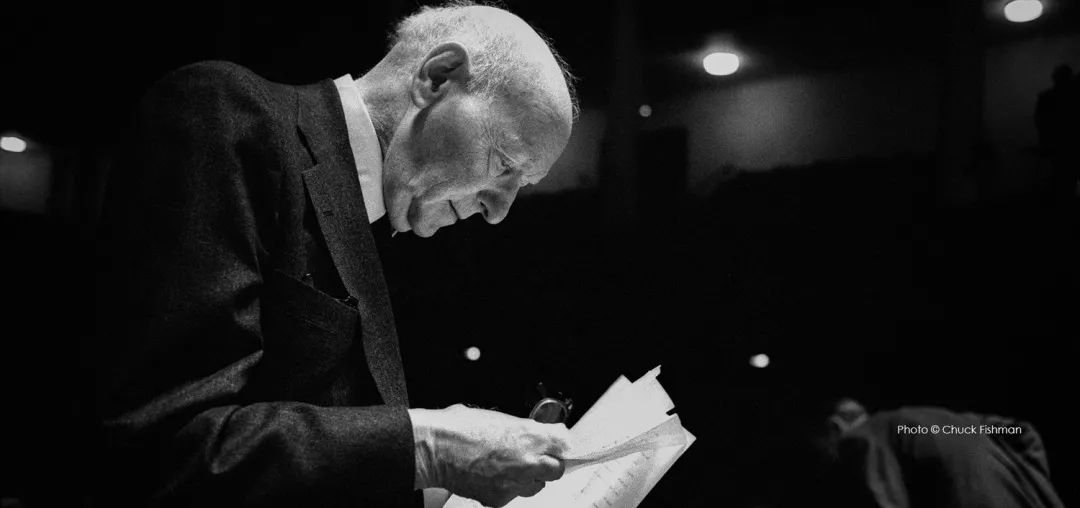

1978年,辛格在准备诺奖演讲

《莫斯卡特一家》是一个“母体”,它孕育了辛格此后的诸多作品。紧随其后的两部长篇小说——《卢布林的魔术师》(1960)和《奴隶》(1962)——仿佛两场幻梦,源自阿萨·赫舍尔的悔恨。魔术师雅沙·马祖厄自恃如有神助的奇思妙手,堕离信仰,投机取巧,成了某种意义上的撒旦。然而,雅沙·马祖厄与阿萨·赫舍尔不同,他心中的信念并未彻底死亡,(或许)只是被掩埋在深处。当他落入深渊时,正是这股信念拯救了他;在自家院中一间砖砌的单人小屋里,他禁欲苦修,又成了远近闻名的“圣者”。虽然独自一人,但他并没有拒绝这个世界,他只是接受了唯一一种不会为他自己也不会为与他相识的每一个人招来痛苦的生活方式。《奴隶》朝着同一个方向又迈出了伟大的一步。雅各布在17世纪的波兰农家为奴,遭到残忍的对待。他与兽同栏,生命时刻受到威胁,但他不曾放弃自己的信仰。他爱上了农家主人的女儿,改变了她的信仰,并与她一起回到了一处犹太人的聚居地。这是一则关于英雄式的虔诚与奉献的故事:他坚持自己选定的道路,任何失望、迫害或者障碍都无法使他动摇;最终,和魔术师一样,他成了某种意义上的“圣人”。

在神话性或者象征性的层面,关于小说的主人公,无论辛格作出怎样的叙述,女性始终都处于核心地位。也正是在这一层面,我们无比明确地意识到《奴隶》一书是何等伟大的成就,也或许能理解为什么这部小说能绽放出如此耀眼的光芒,为什么它拥有如此强烈的美感。辛格像一位先知一样回应了他的时代——尽管他的言语或许看似不符常理、不合时宜。如果世界是一座“地狱”,那么它就是唯一一间“幸福的实验室”;在《奴隶》中,雅各布与萨拉所达成的,是一种“炼金式的婚姻”——一种代价高昂、充满变数却也是唯一真正幸福的结合。所以,我们从中明白了什么?——一个人必须倾尽所有的热爱与忠诚,才能借此动力完成创造;而放弃它们,只需短短一日。

(《冬日花粉》[英] 特德·休斯/著,叶紫/译,大雅·广西人民出版社,2021年9月版)

新媒体编辑:傅小平

配图:摄图网、历史资料

1981·文学报40周年·2021

原标题:《诺奖作家辛格:三十年来,他笔下的力量与智慧依然让世界反思 | 此刻夜读》