3200名华侨集体回中国赴死,最小的未满13岁 | 南侨往事01 原创 萝卜头666 真实战争故事 收录于话题 #南侨往事 1个内容

大家好,我是罗伯特刘。

细心的你们,肯定已经发现,今天上的是个新系列【南侨往事】。

抗战期间,有3200多名南洋华侨青年,改名换姓回国支援抗战,年纪最小的还未满13岁。

他们从此告别亲人,大多的人余生再未相见。

有些华侨已是第三代,连祖国是什么样子都不清楚,却毅然放弃优裕的南洋生活,回到落难的祖国。

他们想的很简单,与其隔岸观火,不如和祖国同进退,竭尽自己一点之微力。家是他们所恋的,但是破碎的祖国,更是他们所怀念热爱的。

这些南侨青年有个专属的名字——南侨机工。

他们的故事,让人镂心刻骨。但半个多世纪,却一直不为人所知,包括他们的子女,比如叶军夫妇。

2007年5月26日,退休后准备安享晚年的我,像往常一样打开了当日报纸。

翻着翻着,突然看到一篇长文,里面有些关键词似曾相识:华侨、抗日,开车,云南……

这是我第一次知道有这个群体,他们的经历,怎么和我的岳父有点像?

我把报纸递给身边的妻子,她也无法确认。

是,还是不是?

我的岳父叫符国壁,我从未见过他。

我和妻子符永芳第一次见面时,她只有16岁,那是1968年的11月28日,海口市第二批知识青年上山下乡的日子。

我拖着一只破箱子,早早到了海口市人民广场,第一个将行李丢在了车上。当时我已经21岁,是老三届的高中毕业生,要到南俸农场去种橡胶。

我从一开始就不想下乡,我知道去了就是死路一条。但人强不过势,谁叫我有一个当过国民党兵的父亲呢?

历史反革命家庭出身,哪有我选择的余地,一切只能听天由命了。

1968年下乡时的我

农场离海口有160公里,运载我们去农场的是一辆解放牌卡车,车上没有凳子,大家只能各自坐在自己的行李上。

看两个年纪较小的女生,在艰难地往卡车上放行李,我上前帮了她们一把。俩人感激地点头致谢,符永芳就是其中一个。

我们这一批下乡的知识青年共有17人,只有我一个是高中生,其余的都是初一、初二年级。

符永芳更是才小学毕业就遇上文革,在罐头厂打了两年季节性的临时工。

因为我在文革中经历二次串联,走遍了大半的中国,还在北京见到了毛主席。回来后我还拉起一百多名红卫兵组织了“红军野战兵团”,并自封为“司令”。

在这帮小孩面前,我可以算是一个见多识广的人。大家都视我为兄长,有事都找我拿主意,我也很热情地帮助他们。

刚到农场,小孩们都很想家,但不可能请假,一个个很是苦恼。

一次偶然的机会,我发现农场医院看病条件简陋,一些重要的身体检查要到海口的农垦总医院去做。

于是我想出一个妙计,先偷偷对符永芳和另一个女生说了。在我的指挥下,她们顺利拿到去海口看病的证明,一共七天假。

我带着两个小女生高高兴兴去了海口,一天时间去总院检查,剩下的时间各自探亲访友。

我的父亲当时还关在“牛棚”里,和走资派一起劳动改造,我先抽空去看了他,把农场的情况跟他讲了,让他放心。

随后,我又把两个女同学带到我家,亲自给她们包了一顿饺子。然后像个大哥一样,带她们到海口各个地方游玩。

因为我知道,下次回海口不知道是猴年马月了。

我们仨人在海口形影不离,遇到同学朋友时,他们都戏说我是“关公带二嫂”。

还是个孩子的符永芳

回农场后,我就一直想找机会帮帮符永芳,看能不能把她调到宣传组,每天凌晨四五点起来割胶,对于还是孩子的她来说,实在太辛苦了。

我之前刚到农场,就把广播和黑板报张罗起来,接着又把通讯报道也一并搞了出去,还成立了“毛泽东思想宣传队”,生产队的领导对我刮目相看。

后来,农场改制为广州军区生产建设兵团,由解放军领导,更加重视政治宣传工作了。虽然我因为父亲入不了共青团,但还是让我当了兵团战士委员会副主任。

知青里符永芳年纪最小,但已有一米六五,身材高挑,皮肤白皙,一次大型歌舞节目中,我把她放在独立领唱的位置,果然引起了团部的注意。

团部参谋下来找她谈过话,可了解完她的家庭情况后,就没有了下文。

我当时只知道符永芳父亲是华侨,后来回国抗日,她们家的亲戚都在南洋。

南洋华侨那时候就意味着家里有橡胶园、小汽车、商铺......一句话,就是有钱。

这么好的条件,她的父亲为什么会回来当兵?打仗不仅是受苦,还会没命的呀。这我实在想不通。

我父亲当年可是为了钱才去当兵的。父亲当了两年国民党兵,期间逃跑了5次,因为这样才能多拿壮丁费,还他之前欠下的债务。

我虽然疑惑但也不好追问。那个时代,谁都不敢把家庭历史情况公布出来,一公布,就会有无穷无尽的麻烦。每个人都在隐藏自己的秘密,我也不例外。

我还在继续宣传队的工作,符永芳继续凌晨割胶。但不知道为何,我们俩好像总能自然而然走到一起。

我排练节目时,符永芳就在老班长的小伙房里给我煮夜宵;我手被籐竹不小心割伤时,她第一时间递上自己的白手绢;我下班换下的衣服,她及时帮我洗干净;我因太累睡过头,她就帮我把饭打回来,放在锅里加热保温……

她在不知不觉中把我照顾得舒舒服服的。我也没有多想,为此还特别买了一罐红烧猪肉礶头,感谢她对我的关心。

1970年符永芳在生产队

转眼到了 1970年夏天,海南荔枝成熟之际,生产队只种植橡胶,没有水果,我们就到附近的农村买,一大棵树只要十块钱。

一次,我在砍荔枝时,不小心砍刀掉了下来,刀口正对自己的左脚背,血流如注。管荔枝山的老农立即拨了一把草药,放在嘴里嚼烂后敷在我的伤口上止血。

队友们慌忙砍来几根树枝做了个简易担架,将我送到附近的红旗队,场部再派车接我到医院手术缝合伤口。手术结束后,医生告诉我:脚筋都砍断了。

正当我躺在病床上发愁吃饭洗衣服该怎么办时,符永芳打来电话,焦急地问我怎么样了,她刚听返回连队的人说了,我赶紧请她送点换洗衣服来。

从连队到场部5公里,走路需要一个多小时,接电话已是下午四点多钟,5点多她就出现在病房。真是一刻也没耽误,跑着过来的。

在医院给我打饭、帮我洗澡,给我洗脏衣服。回到连队休养,她更是无微不至地照顾,我成了饭来张口、衣来伸手的寄生虫了。

我开始给她讲我的经历,讲我的家庭。她也开始讲她的经历,和她的家庭.

我这才知道她那可怕的童年。

符永芳出生于海南省文昌县重兴乡东坡村,爷爷早年下南洋去谋生,购置了很多的橡胶园。晚年才回到东坡村买地盖房子,叶落归根。

爷爷盖的房子,是东坡村最漂亮的房子;爷爷买的地,是东坡村最大的地,家里有短工也有长工。

爷爷回来后,老家三个儿子都带着家眷,前往南洋接管橡胶园生意。

抗战爆发后,响应华侨号召,二儿子符国壁又返回国抗日。到抗战结束,和家人失联6年的符国壁返回南洋,这才知妻子已另嫁他人。

符国壁回到海南老家,新娶了一个华侨的女儿,就是符永芳的母亲。

1952年,符永芳出生。土改运动开始,她的爷爷被打为地主,她的父亲被打为历史反革命,两次投入监狱,母亲也没逃过。

全家人被批斗时,符永芳才几个月,还在吃奶,丢在家中没人管,靠好心的邻居给她点米汤喝。

批斗爷爷的贫农说:你从南洋带回来的钱呢?

爷爷受不了批斗,说钱都埋在屋顶上了,然后爬上屋顶,从屋顶跳下准备自杀,没死成摔断腿。哪还有钱嘛,带回来的钱都买地、盖房子,早用完了。

爷爷被斗死后,老宅都分给了贫农,符永芳一家老小被赶到走廊居住。坚持到1956年,有了个新政策,家里有老人没人照顾的,可以返回南洋。

能逃一个是一个,家里赶紧让奶奶先走。此时斗争没那么厉害,符永芳也多了个弟弟。

到1960年,粮食紧张、斗争再起。虽然每家门口都种有椰子树,树上有椰子,吃个椰子就能维持生命,但是地主、反革命家庭,不允许吃。

符永芳只依稀记得,父亲经常被斗争,有一次天又热又晒,民兵把他绑在小学的一个篮球架下晒太阳,母亲让符永芳拿小罐子去给父亲水喝。

符永芳捧着小罐,小心翼翼走到父亲身边,还没递到父亲嘴边,就被看守的民兵一脚踢开。

当时她才8岁,童年很多事记不住,唯独对这事记忆很深。

对父亲的批斗一直持续到年底,父亲没熬过去,生了重病去世。母亲安葬完父亲,不久也去世了,是活活饿死的。

临终前,母亲跟符永芳特别交代,你不要害怕,过几天你堂哥会从海口回来,把你们带走,你要好好照顾弟弟。

当时通讯不发达,没有电话,只能写信。

母亲死后好几天,堂哥才赶回东坡村,左邻右舍的好心人帮忙把人埋了。符永芳父亲死时,母亲还准备了棺材,到母亲死时,只有一床草席,草草一裹,埋了。

但大家埋完后回到符永芳家里,才发现家里还有南洋寄过来的各种好东西。守着这些好东西怎么会活活饿死?她是不敢吃,还是不舍得吃?

听符永芳讲这件事时,从小饿肚子的我,也想不通她母亲为何守着米缸里的米、面,还有贵如黄金的猪油、腊肉而活活饿死。

这是为什么?

若干年后,我才醒悟过来:丈夫去世,她也活不下去。她不知道那场饥荒究竞会拖多久,要把生的希望留给年幼的儿女,自已忍饥挨饿直至死亡。

这是一个伟大母亲的真实写照,我被深深震撼了。

堂哥牵着符永芳姐弟俩的小手,就这样离开了东坡村,那年,她8岁,弟弟才4岁。

符永芳的堂哥叫符永山,1935年出生,是她小叔的儿子,几岁就和母亲去了南洋。抗战胜利后,被他父亲从马拉西亚送回海南。

堂哥是家族选定的人选,要让他留在国内,守住东坡村家业,将来逢年过节给祖宗烧纸上香。

刚回来时,堂哥就读的是海南最好的学校,但没想到世事变化无常,他不仅回不了马来西亚,还被要求和反动旧家庭划清界线。

为了避嫌,年幼的他一直不敢回东坡村,每年春节同学们都回家了,只有他一个人独守学校,偷偷哭泣。

因为家庭背景,堂哥升学无望,18岁就进了海口橡胶厂当学徒,独自一人在海口谋生。

1958年,堂哥当学徒在上海学习

听闻东坡村爷爷惨死,堂哥心中怎能没有怒火。奶奶怕他年轻冲动,特别对他说,你留下不能反抗,如果真干起来,就成了阶级报复了。

“留得青山在不愁没柴烧,乱世不会持续太久,守得云开见月明。是我们家的,将来一定还是我们家的,”奶奶十分肯定地说。

符永芳父亲去世前,特地赶去海口找到她堂哥,说我活不了多久了,你婶婶也活不了多久啦,以后这两个孩子就只能交给你了。

堂哥收到符永芳母亲的信后,冒险回到东坡村,把符永芳姐弟带回海南橡胶厂的集体宿舍,直到长大成人。

后来堂哥跟我讲:死人交代的事一定要做。

彼此了解完之后,我才知道原来我们是一类人,都是历史反革命的后代。我们没有排斥对方,相反,我们却越走越近。

爱情让我们完全忘记了各自的家庭背景,只想求两人之间的幸福。1970年底,我们终于结束了长达两年的感情马拉松,确定了恋爱关系。

虽然我们知道生活的道路上还会有许多坎坷,但我们会努力去填平它,勇敢地向前走。

首先横在我们面前的第一道关卡,就是堂哥。堂哥之于他们姐弟,不是父亲,甚过父亲。

我记得我第一次和堂哥见面是在1970年初,当时我回海口,符永芳叫我去找他堂哥,看有没有什么东西带给她。

我到了橡胶厂找到堂哥时,他当时正踩着一辆三轮车给车间送料,我把来意给他说明,他说没有东西带,就骑着车走了。

后来我才知道他原来是厂里的技术员,因为家庭成分不好,才被安排当送料员。

我们恋爱后,符永芳说她堂哥绝对不会同意我们的婚事,但让我不要着急,我们先把这件事放在一边,走一步打一拳。

差不多两年后,农场陆续有知青参军,保送到大学读书,没有出去的知青则寻求机会,想法调到场部中学当老师,或安排到机关各部门工作。

而我和符永芳仍然是过着日出而作,日落而息,面朝黄土背朝天的生活。我们不得不重新考虑未来怎么办。

背着这样的家庭包袱是没有出路的,我们俩这辈子算完了。思来想去,只有把希望寄托在下一代,下力气培养好他们,让他们走出大山,才是真正的出路。

选好目标,定好方向,说干就干。

1972年,连队把未开割的橡胶林段分包到个人,我也分到一个小山头,有400多株胶树。

我们就用自已的名字来称呼,我管的林段就叫“叶军林段”,一直延用至今。

林段包产到了个人,我开始我的计划。

我先找了一块空地把小伙房盖起来,那个时候农场还不让知青盖小伙房,但连队领导都知道我们俩几年恋爱的情况,就没有说什么。

小伙房盖好后,我就养了20多只鸡生蛋,还在林段山脚下开恳出一块菜地,争取做到自给自足。此外我开始上山砍木材,制作简单的家俱,如桌椅、床柜等。

一个家的雏形,在茂密的橡胶林里,就这样成型了。

我也趁着元旦,让符永芳回海口探亲时,向堂哥吹吹风,说说自己扎根农场的计划,看堂哥的意见如何。

果然,符永芳一开口介绍了我的请况,就被堂哥顶回去。

堂哥要她考虑自己的出路:一是不要在农场结婚,得想办法嫁到外面才有机会调出来;二是得找个家庭出身好的,两个历史反革命后代结婚,那不是永无出头之日吗?

堂哥考虑的一点没错,但阻碍不了两颗火热的心。

就在我拼命为小家创业时,身体过度劳累,造成腰肌劳损,不久就出现坐骨神经痛,累及双腿不能正常走路。

我只好先回海口治病,农场的事就交给符永芳管了。

我这次回海口,一是治病,二来丑媳妇总要见家婆,我和符永芳的事总要摆上桌来谈的。

回海口休息了几天,等精神充沛些了,我就约了两个要好的朋友,上门拜访她的堂哥。他堂哥接到我要上门拜访,问我来几个人?我说三个。

他连忙打电话到橡胶厂叫上两个朋友,他们是看着符永芳姐弟长大的,想一起阻止我。

同去的好友笑话说,叶军呀,你这场鸿门宴规格够高,和尼克松访华差不多,我们这边去了三个,他们也准备三个。

简单寒暄过后,堂哥开始问话,事无巨细地问我,包括身体是不是健康,父母有没有什么遗传病等等。

这次谈话没有结果,因为堂哥还是不同意。

但这之后我每次回海口,都会去堂哥家坐坐,即使没有取得堂哥的完全同意,他的态度渐渐缓和,已不像原来那样坚决反对了。

时间就这样流淌,我们的小日子就这样过着。

到1973年9月14日,海南历史上最強的第14号强台风(最大风力18级)在琼海登陆,房屋被毁,橡胶树全部倒伏。

连队立即组织抗灾自救,先把橡胶树扶起来,一直忙碌到年底,被毁的房子才重新盖好。共同经历完这次灾难,我们决定先不管堂哥,给农场打报告申请结婚。

这时候我26岁,符永芳21岁,完全符合晚婚晚育的条件。场部很快就批准了,连队马上分给我们一套新房。

分到房子后,我以我的名义给堂哥写了长信,坦诚说了我们相识相知,以及现在的状况,结婚是我们俩唯一的路了。

这一次,堂哥回了信,说了两句话,结尾留下——祝你们幸福。

第二年春节,我们在海口的家里举行了婚礼,没有宾馆酒店,没有鲜花和祝福,只有我家里的叔伯兄弟和亲朋好友,一起吃了顿便饭。

1974年的结婚照

春节刚过,我们立即赶回农场,开始了新的生活。这一年,我们的大儿子出生了。

到1975年年底,我父亲退休由我顶职,符永芳也被建港招工,一家三口终于回城团聚。

回来后我在码头当装卸工,一干就是八年,后来调到船务公司。符永芳先是在机械队开拖车,后因工伤调去做财务工作,一直到退休。

我们也按照既定的计划,努力把两个儿子培养成人,让他们各自在自己的岗位上自由奋进。

我以为这已经是我们俩最好的结局了,没想到还有后续。

八十年代中期,中国改革开放,和外国关系缓和,很多华侨开始寻找回国机会。

符永芳的舅舅先回来。舅舅从小在印尼经商,外婆临终前曾告诉他,你国内老家的姐姐去世了,还留下两个孩子,你要想办法照顾他们。

舅舅辗转找到永芳的堂哥,在六十年代初曾寄过一笔钱回来。后来印尼发生排华运动,舅舅和国内亲戚断了联系。

舅舅年轻时的照片

直到八十年代,舅舅才通过新加坡的亲戚重新和国内取得联系,一联系上舅舅就决定要回来探望素未谋面的外甥女、外甥。

当时印尼和中国关系还是很紧张。舅舅先到香港,在香港办了通行证,用通行证入关,章是盖在香港的通行证上,而不是印尼的护照。

如果印尼知道舅舅回的是中国大陆,立马会被抓。舅舅回到海口,第一时间想去祭拜他早逝的姐姐,可是却不知墓葬何处。

符永芳那时8岁不到,已经完全不记得母亲后事如何料理。我们带着舅舅找到村里的老人询问,几个老邻居大概画了个地方,说应该就是埋在那里。

大家开始挖,没几锄头就挖到一双皮鞋,皮质很好,一看就是当年南洋寄回来,确定这就是永芳母亲的埋葬处。

舅舅在原地起了坟,立了碑,一家人终于有了下跪地方。

永芳没有哭,她的泪,早就流干了吧。

不久,永芳的小叔,堂哥的亲爹也从马来西亚回国了,他们父子也分别了整整40年。

叔叔已是七十多岁的老人了,但脾气火爆,他要先回东坡村去祭拜父亲、哥嫂。大家不敢让他往村中走,怕他看到被人霸占的老宅,忍不住要去动手。

我们带着叔叔从村子的外围悄悄绕到墓地,他抱着哥哥符国壁的墓碑,嚎啕大哭。

大家只是默默地陪着他流泪。叔叔哭罢,开始骂人。骂那些逼死他父兄的人,骂那些霸占他们家财产的人。

幸亏是在野外的墓地里,否则不知引来多人围观。我们赶紧边劝叔叔,边拉着他离开墓地返回海口。被批斗怕了的一家人,担心引起不必要的麻烦。

回到海口,叔叔仍怒不可遏,他怒骂儿子是个胆小鬼,说当年人家这么对你,你为什么不拿刀去拼命。

只见已是两鬓斑白的堂哥,指着符永芳姐弟,对他的父亲小声说:我一拼命,这两个怎么办,全家都死吗?

这一说,叔叔也没有了脾气。

叔叔年轻时的照片

一回到马来西亚,叔叔先给邓小平写信。他说哥哥符国壁是响应华侨首领陈嘉庚的号召,才回国参加抗战的,虽然他不知道哥哥回国后的情况,但历史这样对哥哥太不公平。

这封信经中国驻马来西亚大使馆转到北京,不久就有人来找堂哥落实华侨政策,东坡村老宅归还了我们。

此事后,堂哥的心结也逐渐打开,我们一起返回东坡村,收拾老宅,打理椰子园。

关于我岳父的事,堂哥才断断续续回忆了一些。

堂哥说,当时家里突然发生变故,他也很困惑,有时偷偷潜回村里,让人把我的岳父叫到野外偏僻的树林里,了解到底什么情况。

岳父把如何回国参加抗日的经过向堂哥讲述,还介绍当年在滇缅公路上开车的故事。

后来抗战形势愈发严峻,岳父想上前线杀敌,就去考了黄埔军校,他还从军校寄回过戎装照。

这在当时是光宗耀祖的事,爷爷将这张照片摆放在自己开的小店里,逢人就说,这是我二儿子,在国军当连长了呢。

1946年,岳父所在的部队调往徐州准备打内战,岳父不愿意打内战,就从徐州复员回家。

堂哥还曾见过岳父有一把收藏的短剑匕首,上面刻有“蒋中正赠”字样,这把短剑就是黄埔军校学员的身份证明。

岳父去世前,亲手把这把短剑匕首交给堂哥,叮嘱他要收藏好。堂哥害怕民兵查到这把短剑,这在当时足以引来杀身之祸,就将其埋在老家的猪圈地下。

数十年以后,现在已无处寻找。堂哥说起这件事,捶胸痛哭。

我们一家和堂哥一家的合影

堂哥曾问过岳父,为什么政府两次抓你进监狱又放你回来?

岳父说,因为他在国民党当的是汽车连长,没有和解放军打过仗,没有血债。所以只被当做历史反革命,送回原籍监督改造。

堂哥曾问过岳父,你这样从南洋回来参加抗战,却经历如此的对待,你后悔吗?

岳父说,有什么好后悔的,这些都是命中注定。

当年三兄弟在马来西亚把橡胶产业经营得很好,抗战爆发,华侨中有志青年都想回国报效祖国。符家三兄弟怎能落后于人,哥哥年长,弟弟年幼,怎么都轮到他站出来。

在堂哥的记忆中,岳父想得开,他喜欢拉二胡,每次被人批斗完,就坐在门口拉他的二胡。二胡声时而高亢明亮,时而深沉厚重。

岳父的各种碎片信息,没有拼凑出完整的概貌。他为什么会在云南开车?6年抗战他经历了什么?谁能够证实堂哥说的话?

这些疑问就这样悬在我的心中。

直到2007年,我刚刚退休,记得是5月26日,我像往常一样打开了海南日报。

翻着翻着,看到《再会吧,南洋》一书的序言,讲的是南侨机工的历史价值。这是我第一次看到那四个字——南侨机工。

我越看越觉得有些似曾相识,这些南侨机工经历,怎么和岳父的有点像。

是,还是不是?

为了尽快确认,我几经周折,找到华侨出版社预留了两本。一个多月后,弟媳去北京出差拿到了书,她第一时间打回电话:书中有我岳父符国壁的相片。

困扰我半个世纪的谜团即将被解开了,悲喜交加。等我真的看到书中岳父的照片,我的心里更加无法平静。

这个我从未谋面的岳父,竟然是这样的一群人。

一个念头在我心中萌生,我和老伴当即商议,一起到云南去,去寻找父亲的足迹,搞清楚他回国参加抗日的这段历史。

几个月后,我们乘火车去昆明,开始寻访之旅。

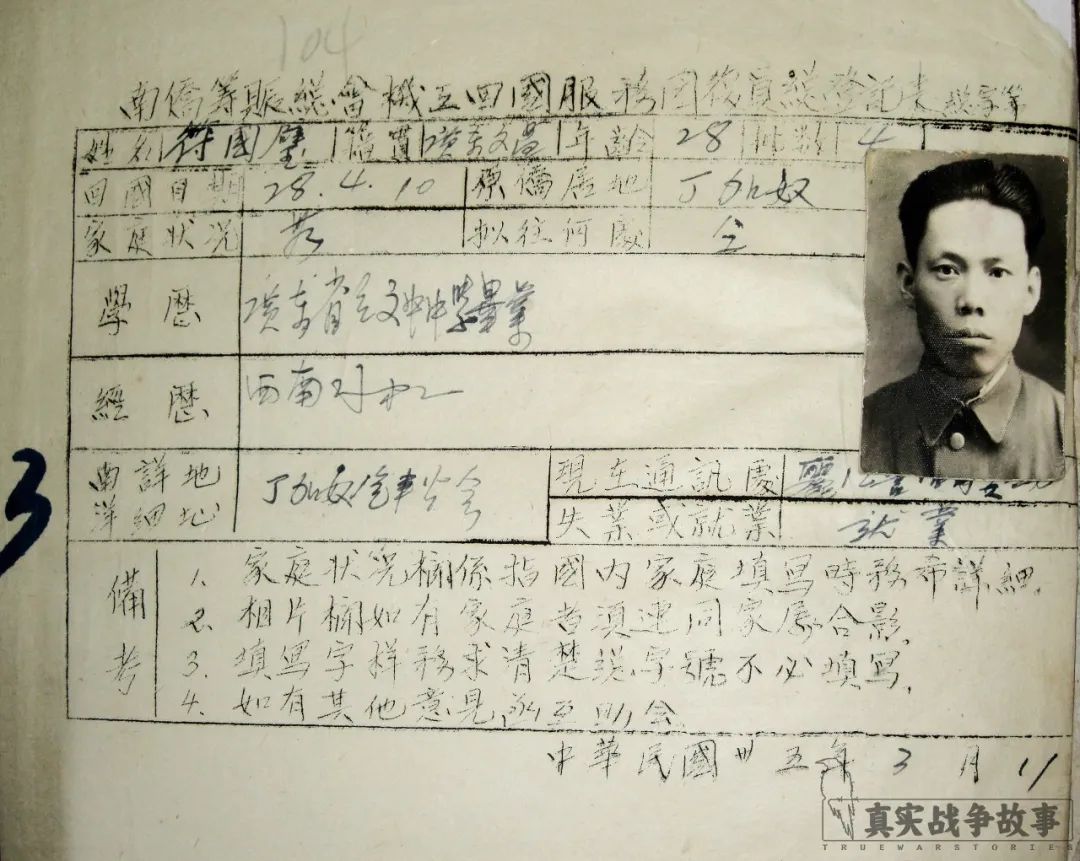

在昆明南侨机工联谊会的热情帮助下,我在云南省档案馆查到了岳父的有关档案,他的复员登记表上面,还粘贴着他年轻的黑白相片。

资料明确表明:符国壁在西南运输处汽车运输队华侨义勇总队第十二大队十二补充中队2班当司机。

情难自已,掩面而泣。

档案馆里岳父的资料

联谊会还帮我们联系到住在保山的南侨机工翁家贵老先生,他祖籍和岳父一样,都是海南人。

翁老在电话中明确告诉我,他认识我的岳父。

岳父当年在12大队,开一辆8吨的拖卡车。据说在滇缅公路上开这种大货车的人,需要开车技术特别好才行。

翁老说,他和岳父的最后一次见面是在路上相遇,大家谈起家常,岳父告诉他,他准备报考黄埔军校。此后,俩人就没有再见过面了。

这次昆明寻访时间很短,了解岳父的情况也不多,但收获很大。特别是永芳和其他南侨机工后代谈起各自的父亲,谈起大家的遭遇和经历,无不感慨万千。

更为重要的是,我们找到了活着的南侨机工,开始重新了解岳父。

中国抗战爆发后,海外的华人华侨都很关心战事进展,大家纷纷积极捐款、捐物。

华侨捐献的义款及飞机、汽车、救护车、坦克、衣物、粮食等费用,占当时中国国民政府军费开支的三分之二以上。

到1939年,中国所有的国际通道几乎都被日军封锁,只有云南抢修出的滇缅公路仍然畅通,国际援华物资和抗日军火都依赖这条“抗战生命线”输送。

而华侨捐赠的汽车也几乎成了滇缅路上唯一的运载工具。那时汽车在中国还是个稀罕物,大多人见都没见过,更别说驾驶了。

在著名爱国侨领陈嘉庚先生号召下,共有3200多名东南亚各国华侨青年,放弃舒适的国外生活,辞别亲人,分9批踏上回国抗战之路。

他们被称为“南侨机工”,我的岳父符国壁便是其中一员。

南侨机工虽然只是军队的后勤人员,但也接受了严苛的军事化训练。

他们到昆明的第一件事就先脱去笔挺的西服,换上粗布军装;剪掉油光可鉴的分头,通通剃成大光头,开始严格的训练。

因为他们将面对的,是一条“死亡之路”。

滇缅公路路况极差,沿途气候诡异,变化多端。有机工因为汽车抛锚,困在山上,大夏天被活活冻死在驾驶室。

还有夺命的疟疾,机工们常常开着车就突然犯病了,只能把车停在路边,吃点药盖上被子捂着,挺过一个小时又继续开车上路。

这些还不算,机工因为白天要躲避敌机轰炸,常常只能晚上行车,实行了灯火管制后到处黑灯瞎火,车毁人亡的惨剧随时都会发生。

而从1939年到1942年,短短三年时间,南侨机工们共向中国各抗日战场输送了约50万吨军需物资,15000余辆汽车。

在滇缅公路上的南侨机工车队

此时,日军已攻到云南怒江西岸,为阻止其继续东进,中国守军不得不炸断怒江上的惠通桥,这是滇缅公路重要桥梁。

1942年5月5日,随着“轰隆”一声巨响,整座惠通桥坠入江中,桥上的汽车、难民全都掉入滚滚奔流的江水之中。

惠通桥炸断后,很多被隔断在怒江西岸敌占区的南侨机工,被日军抓捕杀害。只有少部分人由当地老百姓掩护下来,得以幸存。

从惠通桥上逃回祖国的南侨机工,桥没了,路断了,他们在战火连天的乱世中失业,滞留在昆明等候安置。

曾经整洁、帅气的南侨机工们,很快衣衫褴褛,贫病交加,流落在举目无亲的昆明街头,成了一群真正的难民。

不得已,有的南侨机工漂泊到滇西一带做小买卖,有的当杂役小工,还有一些人沦为乞丐沿街乞讨。

一直到1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当全中国都在欢庆胜利的时刻,每个南侨机工都陷入了两难之境。

离开南洋6年之久的南侨机工,有的已经在滇西成家,有的南洋的妻子已经结婚,他们是要返回南洋还是留在中国?

3000多名南侨机工,1000多人牺牲,最后只有1000名南侨机工,带着满身伤痕回到了南洋。

剩下的几百人,回到了自己的祖籍,再也没能离开,比如我岳父符国壁。

后来,我又多方寻找,基本确认岳父离开南侨机工的队伍后,报考了黄埔军校重庆合川分校,毕业后被分到“丽江警备司令部”,一直在云南战斗和生活。

随着对南侨机工了解得越多,我就更加难以平静。

在南侨机工身上,我看到了太多的伤痛和悲怆、执著与坚守。比起他们,我和永芳曾经所受的委屈,根本不算什么。

但他们的故事,长久以来,却一直鲜有人知。包括永芳和我,前半生我们不仅不理解父亲,甚至还埋怨父辈带给我们的伤害。

其他南侨机工的后代,他们经历了怎样的历史。他们知道自己的父亲是什么样的人吗?他们是自卑还是自豪?

特别当我了解到回国的3200多名南侨机工中,有800多名是海南籍华侨,更为诧异。

我在海南从来没有听到任何关于南侨机工的事。难道这八百多名南侨机工,他们从海南凭空消失了?

陈嘉庚先生曾赞扬说:“海南地方不大嘛,但参加的人数多,这说明海南华侨是对祖国最关心的,是最爱国的,是最革命的。”

我必须得找到他们,为淹没在芸芸众生中的南侨机工正名。

为了加快寻找的速度,我只有借助媒体。在记者的帮助下,第一篇《南侨机工亲属,你们现在还好吗》的文章于2009年6月27日刊登出来,上面有寻亲热线电话。

果然,报社很快就接到20多位南侨机工亲属的电话,并将他们的有关资料和联系电话转给我,我逐个拨通了他们留下的电话。

他们联系到我时,和永芳第一次在昆明见到南侨机工后人一样,如同找到了久别的亲人。

南侨机工后人符兹雄,已是一位七十多岁的老人,他对我的电话答复不放心,亲自乘车到我退休前工作的单位去找我,直到和我见了面他才放心。

符传德的父亲也在文革中被批斗关押,而后自尽身亡,他的父亲生前从未说自己是南侨机工。当我找到他父亲的有关资料时,已是深夜一点钟。

我拨通了符传德的电话,老人从熟睡中醒来接电话。电话那头因为太过激动,很久说不出话来。

除了后人,还有健在的南侨机工、以及遗孀,感人的故事实在太多太多,每一个南侨机工家族史,都是一部大江大河。

我和妻子

2009年12月,全国性的“华侨机工回国抗战历史研究会”在云南畹町成立,我被该会聘任为副会长,负责联络海南南侨机工的有关事务。

在各界朋友的帮助下,这些年我一共寻找到健在的南侨机工23人,其中6人居住在海南;健在遗孀10人;后代200多人。

这期间我还带着永芳,一起前往马来西亚、新加坡,寻找岳父生活的足迹,也和南洋的亲人团聚。

当年因为华侨大力援助中国抗日,南洋沦陷后,南洋的华侨遭到日军的疯狂报复。

很多南侨机工抗战胜利回到南洋后,才知自己已经成了孤儿,他们的全家老小均被日军杀害。

抗战结束以后,马来西亚最早建立南侨机工纪念碑。这里的华侨几十年来一直坚持举办各种纪念活动,从不间断。

那些大大的石碑上,刻着浑厚有力的字——浩气长存、忠魂不休。

新加坡也每年都要举行悼念和祭祀活动,以缅怀在日本占领期间惨遭杀害的平民百姓。很多学生更是从小就参加这样的缅怀活动。

在外看到的越多,我越发觉得我们做得太少。

这些年,我寻访到的南侨机工都申请到了政府的补贴和抗战纪念勋章,等来了属于他们迟到的荣誉;我们也帮那些在世的遗孀寻找资料,申请侨联的补贴。

早在1986年,政府相关单位就制定新政策,照顾在世的南侨机工或遗孀,享受100%退休金待遇,以保障他们幸福地安度晚年。

只是很多偏居一隅、隐姓埋名的南侨机工和遗孀,并不知晓这一政策。

那些已不在人世的南侨机工却什么也没有,即使他们的亲属多方奔走,也没有得到有关方面的答复。

从永芳的身上,我对这些后代更能感同身受,他们更需要一份父辈的荣誉,来和解历史留下的创伤。

寻访的途中,我也受到很多的质疑,不少后代没有走出历史的伤痛,他们质问我说,叶军,现在说这些还有什么意思,你能给我父亲发纪念章吗?

我也在问我自己,我能吗?

在寻访南侨机工的途中,我陆续整理出47位琼籍南侨机工的详细资料。大家都鼓励我将这些资料集中出书,作为对琼籍南侨机工历史的研究成果。

我后来想明白,对于出这样的一本书,它的意义不仅在于对这段历史的研究,最重要的是它可以给南侨机工后代一个证明:我们的父辈也是真正的抗日英雄。

这是我叶军,以老朽之躯能够为他们定制的纪念章。

陈嘉庚之子陈立人(左二)来慰问符永芳姐弟

然而就在我紧张编辑书稿时,一个噩耗传来。永芳在单位组织的体检中,发现胸部有结节。

从小经受了太多的磨难和压抑,她的身体一直不好,八十年代舅舅回国时,她的甲状腺肿大,做手术割掉了。后来身体又发现鸡蛋大小的肿块,也割掉了。

这次发现结节原以为没什么。后来去广州手术,化验结果显示不是癌症。

永芳很高兴,因为同病房的人手术完都在化疗,只有她没有做。我没有告诉她,那是比癌症更可怕的不治之症——恶性肉瘤。

我知道永芳时日不久,召集了所有亲人,趁着春节,照了最后一张全家福。

这些年,在寻找南侨机工的路上,我们夫唱妇随。南侨机工一桩桩可歌可泣的感人事迹深深地激励着我,永芳也终于知道自己的父亲是个英雄。

她很支持我把父辈的故事发扬光大。就像当年我们在农场一样,我在整理稿件时,她就安静地坐在我的旁边陪着我。

我们还有很多的事计划一起做,但现在她的生命却提前进入了倒计时。无奈和无助笼罩着我,但我却只能加快工作的节奏。

在朋友的帮助下,2012年6月,《琼崖赤子心》一书的初稿终于打印装订成样书,这是我送给她的最后一份礼物。

一个月后,永芳走完了她的人生道路,和父母团聚去了。

我想,九泉之下,她终于可以告慰父亲的在天之灵。

至今,年逾七旬的叶军没有停止寻找南侨机工的脚步。

他说,只要有一点点希望,就要继续找。他在找具体的人,更是在找一种精神。

现在的年轻人不一定理解南侨机工当年作出的选择,那是因为我们没有经历过国破家亡。那一代人生长于动乱年代,关注的往往是国家前途,社会弊病。

叶老这些年寻访的南侨机工,他们的故事,将会在【真实战争故事】陆续刊发。

叶老说的一句话特别打动我,每一个看过他们故事的人,就是在给他们授勋。

因为,功勋章自在民心。

时至今日,更多的有识之士达成共识,南侨机工应加强宣传和弘扬,让包括海外华侨华人在内的更多人,铭记华侨先辈的这段历史。

这3200多名南侨机工,不仅代表着战胜困难的坚定信念,更代表着华人华侨对祖国的高度认同。

这是我们当下特别需要的。

原标题:《3200名华侨集体回中国赴死,最小的未满13岁 | 南侨往事01》