豆瓣不再有我的友邻 原创 宝珠 勿以类拒

文 | 宝 珠

编辑 | 莫 奈

排版 | 菲 菲

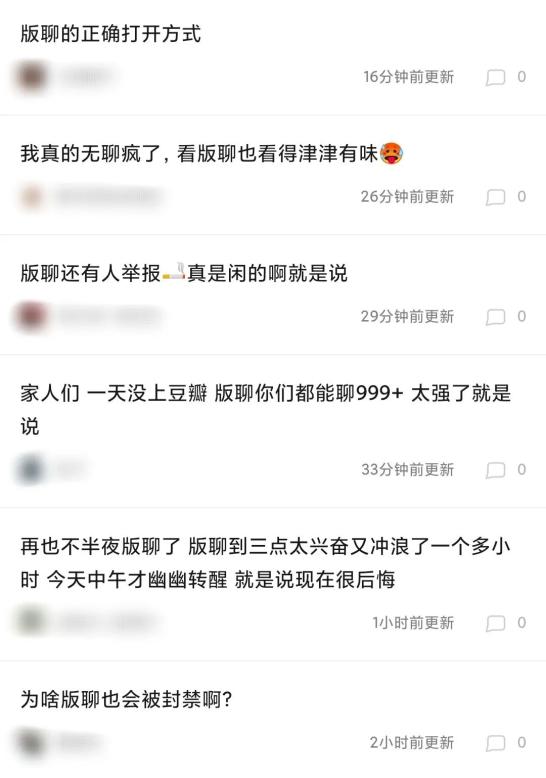

一夜之间,豆瓣重回版聊时代。

9月6日晚上,豆瓣站内所有内容无法回复,豆瓣官方提示,因技术原因暂停回复功能,直至9月13日恢复。

豆瓣的帖子评论区显示“暂停回复功能,9月13日恢复”

就在前一天,豆瓣小组同样出现了无法回帖的现象,当时,大多数人习以为常地认为这是豆瓣又出现了技术bug,还有很多网友发帖“喊程序员回来加班”。

然而来自官方的暂停公告,使得豆瓣社区的氛围顿时紧张起来。这并非豆瓣第一次出现功能障碍,在此之前,豆瓣的广播、收藏与新用户注册功能也曾被停用。

“豆瓣不行了”,更多人有了这样的直观感受,近年来技术故障的出现以及一些平台气质的改变,让他们担心豆瓣越来越脆弱。6号晚间,一些豆瓣用户在广播(类似QQ空间里的说说)发布了其他联系方式以防失联。

一些小组的成员开始用“版聊”的方式沟通

无论是社交还是记录的需要,在豆瓣都变得越来越难以实现,每次功能停用,都意味着一批旧用户的离开。决意留守的人忧心忡忡,即便豆瓣恢复正常使用,新人不断涌入,他们迎来的,可能还是一个更加寂寥的家园。

在互联网世界,豆瓣始终是一个特殊的存在,然而最近几年,有关这片文艺青年自留地的争议不断。尽管人们还没有找到一个可以代替的社区,但豆瓣也早已不再是当初那个精神角落。

什么是豆瓣的气质

2005年,一个叫做杨勃的理科生在北京豆瓣胡同附近的星巴克创建了豆瓣网。

他在网上有一个更广为人知的名字:阿北。

阿北

创始人决定了这将是一个什么样的网上社区,阿北创建豆瓣时,已经35岁,天南海北都闯够了,他早期在豆瓣的个人简介中写:“我不但喜欢读书、旅行和音乐电影,还曾经是一个乐此不疲的实践者,有一墙碟、两墙书、三大洲的车船票为记。现在自己游荡差不多够了,开始懂得分享和回馈。”

熟悉豆瓣的人知道,它不仅是一个给电影打分的网站,书影音、同城、小组、话题等板块环抱在一起,形成了一个独特的社交生态系统。

有人形容豆瓣是一个“参差多态的城市”,活跃或沉默、品味高雅或通俗的人在同一个空间里共同存在。按照“主要用豆瓣来干什么”,他们可以被划分为发广播的人、逛小组的人和标记书影音的人,他们偶尔打个照面,但更多时候互不打扰。

打开影视音的页面时,可以在评分右下角看见不断滚动的其他用户的头像

尽管豆瓣用户已经从最初那群纯粹的文艺青年逐渐扩散到更广阔的人群,但毫无疑问的是,豆瓣始终很独特。

不同于微博浓厚的时事热点氛围,或者小红书强烈的消费主义气息,豆瓣的话题广场总是千奇百怪,带着妄想家与沉思者的气质,无论是“令人迷恋或恐惧的巨大沉默物体”“你身边的不成功艺术家”“书写你生活中的附近性”还是“记忆里的纸媒时代”,都有成千上万人参与分享。

豆瓣的话题广场

开放的豆瓣小组还保留着二十一世纪初网络论坛的古典风格,所有小组属于组长,组长对小组有着绝对的管理权力。在那里,年轻人诉说着同辈压力,讨论学业、工作与爱情;小众爱好者记录着他们走过的超市、公园与地铁,执着拍摄每一个雨天与晚街;还有一些小组超越了普通人想象,20万多人自觉地在“史上最沉默小组”保持缄默,单纯只为实现“不说话”这一有趣的实践。

史上最沉默小组:只要发帖就会被删除并踢出小组

如果不是豆瓣的深度用户,可能很难想象那么多人对这个社区有着特殊的情感。2019年,在媒体报道豆瓣难以变现、受资本市场冷落后,有人在豆瓣最知名的公共小组“豆瓣鹅组”发帖,呼吁大家“对阿北好一点,对豆瓣好一点”,获得了近三千点赞。

不同于动辄上万回复的热门微博,在豆瓣,上百人回复的贴子就算得上颇受关注。豆瓣目前的月活用户规模大约在一千万左右,而微博、抖音都超过了五亿。

这个数字或许令人意外,因为尽管用户规模不算大,但豆瓣在互联网舆论场中的影响力非同一般,它是诸如“小镇做题家”“凡尔赛文学”等众多网络话题的发源地,其他平台则更多承担扩音器的功能。

豆瓣各种各样的小组

有人注意到,豆瓣暂停回复功能后,友邻(豆瓣上关注的网友)们的表达欲空前高涨。豆瓣老用户“姨妈的鸭”对此评论说:“网友突然发现自己需要支棱起来撑起豆瓣的日活了……现在有一种使命感。”

艰难生存

受到阿北“不庸俗的商业化”理念的影响,豆瓣的商业化之路向来走得不太顺畅,至今仍然依靠传统的广告与周边产品作为主要的盈利模式。

豆瓣的市集

阿北对优雅的姿态有一种执着,不喜欢那种砸钱、铺人式的商业行为,致使他直接无视了许多商机。一位豆瓣前员工曾说:“他就是不愿意赚这个钱,觉得这个活儿太脏了。”

曾有媒体在采访完数位与豆瓣打过交道的人后得出结论:豆瓣不是一个公司,是阿北给自己制造的一个玩具。

在“996”尚未被明确指出违法的时候,传闻豆瓣是国内唯一一家实行“965”工作制的互联网公司。这表现在它极不稳定的服务器上,每逢人流较大的时刻,豆瓣的服务器就会陷入坍塌,徒留网友将“豆瓣崩了”骂上微博热搜,也久久等不到专人维护。

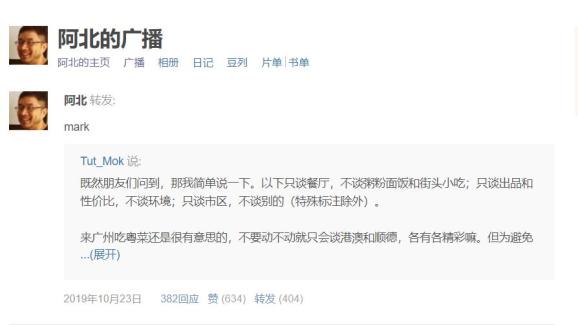

“让豆瓣以一种保持相对文化人的尊严活在中文互联网世界里”,曾是阿北与投资人达成的共识,他的豆瓣动态停留在2019年的10月23号,在转发一条关于粤菜的广播之后,阿北就消失在了公众视野当中。

阿北的豆瓣广播

豆瓣的灵魂人物阿北在知天命那年消失了,然而,他留下的豆瓣并没有朝着他理想中自然和谐的邻里社区迈进,比起服务器崩溃、赚不到大钱这些无伤大雅的问题,豆瓣在来年遇到了真正的危机。

“印象中以前的豆瓣,聊什么的都有,晒什么的都有,名副其实神经病的角落。这几年谈公共议题的越来越多,展现个性的越来越少”,豆瓣用户“雪莱”说到。雪莱的豆瓣账号注册于2008年,类似的不满情绪在老用户之间不断蔓延。

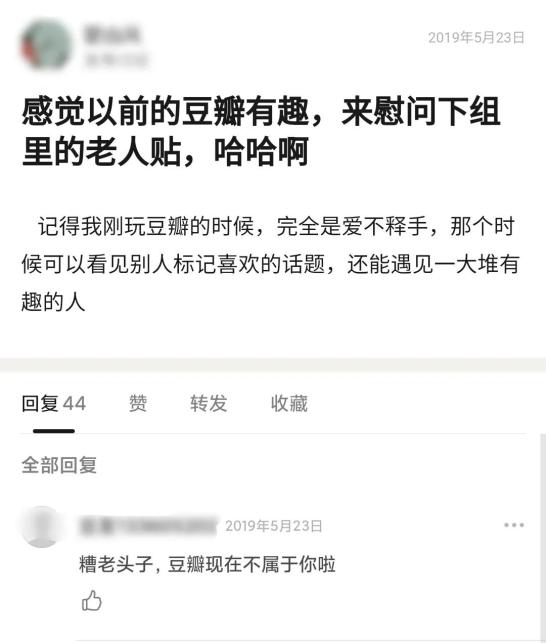

豆瓣里老用户发的帖子

豆瓣的新用户或许感到这里依旧充满活力,“老人们”却敏锐地察觉到了氛围的变化。

明显的转变发生在2020年,没有人能具体解释这一切是如何发生的,根据一位豆瓣员工的公开讲述,从去年开始,豆瓣小组的规模开始有了肉眼可见的规模增长,比起那些更经常使用广播的豆瓣用户,爱逛小组的用户代表了一种贴近大众的风格。

豆瓣小组成为了新的公共舆论场域,讨论公共议题本身并非坏事,一些豆瓣老用户的不满在于,面对公共议题的不同观念挤压到了“自由的个人空间”,公共议题的讨论带来不是开放的环境,而是语言雷区的生成,质疑个性的声音变多了,豆瓣的氛围变得充满对抗性。

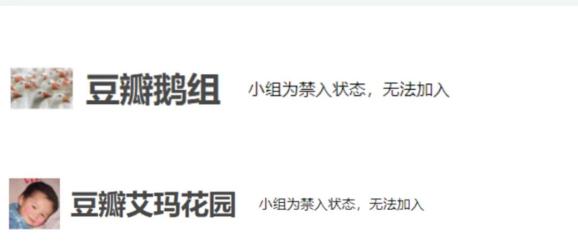

豆瓣鹅组和豆瓣艾玛花园小组现在都被列为了“禁入小组”

这并不是豆瓣的问题,在今天的互联网,任何一个问题都可能产生尖锐的对立。个性的展现需要环境的支持,如果说曾经的豆瓣尚为充满个性的年轻人保留了一块自留地,现在的豆瓣显然在逐渐失去这份自由。

今年,不少豆瓣小组接连出现“塌房”事件,起因在于组长与组员之间的观念分歧。其中,因性别议题冲突而“塌房”的小组就有四个,包括有着上百万组员的小组“我爱化妆品”。在塌房事件中,一些小组因分流而逐渐冷清,一些直接被组长关停,变成一座赛博坟场。

除了小组,个人用户也在主动或被动地离开豆瓣。正如随着舆论场矛盾不断激化,越来越多的大v退出微博,豆瓣也面临着类似的状况,而在这个原本小众的、富有文青气质的网络社区,那些“知识分子”式用户的消失或离开,更容易带走原有的粉丝。都说互联网有长久记忆,但那些以数据为载体的痕迹,也时常表露出脆弱的一面,当账户注销、头像变灰,所有智力活动也都付之一炬。

有的豆瓣老用户注销了自己的账号

在相当长时间里,豆瓣正是因为用户创作的优质内容,成为一座知识宝库,深刻影响了公众的文化生活。而这般“为爱发电”的热情,也正在不断减退。

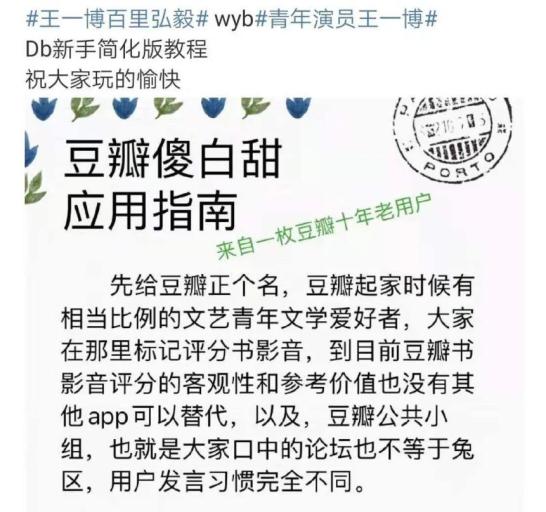

与此同时,对立的立场与扩大的情绪也开始干扰豆瓣的评分系统,正如因抗议举报而掀起的“一星运动”,还有王一博粉丝豆瓣养号事件,都让豆瓣评分的权威性遭到怀疑。

王一博粉丝在超话发布的“养号指南”

在这种情况下,网友容易因为观点的排挤成为格格不入的异乡人,豆瓣平台的价值也在被不断削弱。

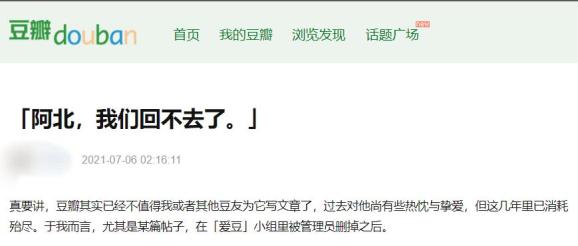

“豆瓣已经不值得我或者其他豆友为它写文章了,过去对它尚有写热忱与挚爱,但在这几年已经消耗殆尽”,因为帖子遭到管理员删除,一位豆瓣网友这样写到,她在标题里打下:阿北,我们回不去了。

一位豆瓣网友写下一篇名为“阿北,我们回不去了”的帖子

有些荒诞的是,在经历了关闭回复的短暂恐慌之后,很多网友发现,没有评论的豆瓣相当自在、舒适与美好。他们站在昨日世界的废墟上,发了一条又一条广播或帖子,念叨着无人回应的碎碎念。

参考资料:

晚点Latepost:《阿北不是老板,豆瓣不是公司》

刺猬公社:《豆瓣小组的塌房岁月》

豆瓣用户私享史:《豆瓣是阿北献给我们的文化财产》

原标题:《豆瓣不再有我的友邻》