独家专访Peter Saville:一个传奇设计师的65岁 原创 分享生活的灵感 Voicer

英国传奇设计师Peter Saville无疑是许多设计师的偶像,他给Joy Division设计了载入史册的唱片封面,帮Burberry 20年来第一次重塑了标志,他甚至是一座城市(曼彻斯特)的创意总监,还抱回了一枚大英帝国勋章。

大多数设计师有其中一项成就此生无憾,可是下个月即将66岁的Peter Saville仍在创作。他和所有正在上班的年轻人一样渴望放假,同时害怕失业。然而,有一份新的工作,让他看到了生活还有新的可能。

Peter Saville,摄影Nick Knight

“有工作真是太棒了。”现在Peter Saville住在伦敦的工作室,自己为自己工作。他的影响力辐射了流行文化史。

50年前的年轻人用音乐表达主张,Peter Saville决定了当时标志性的后朋克唱片的长相。

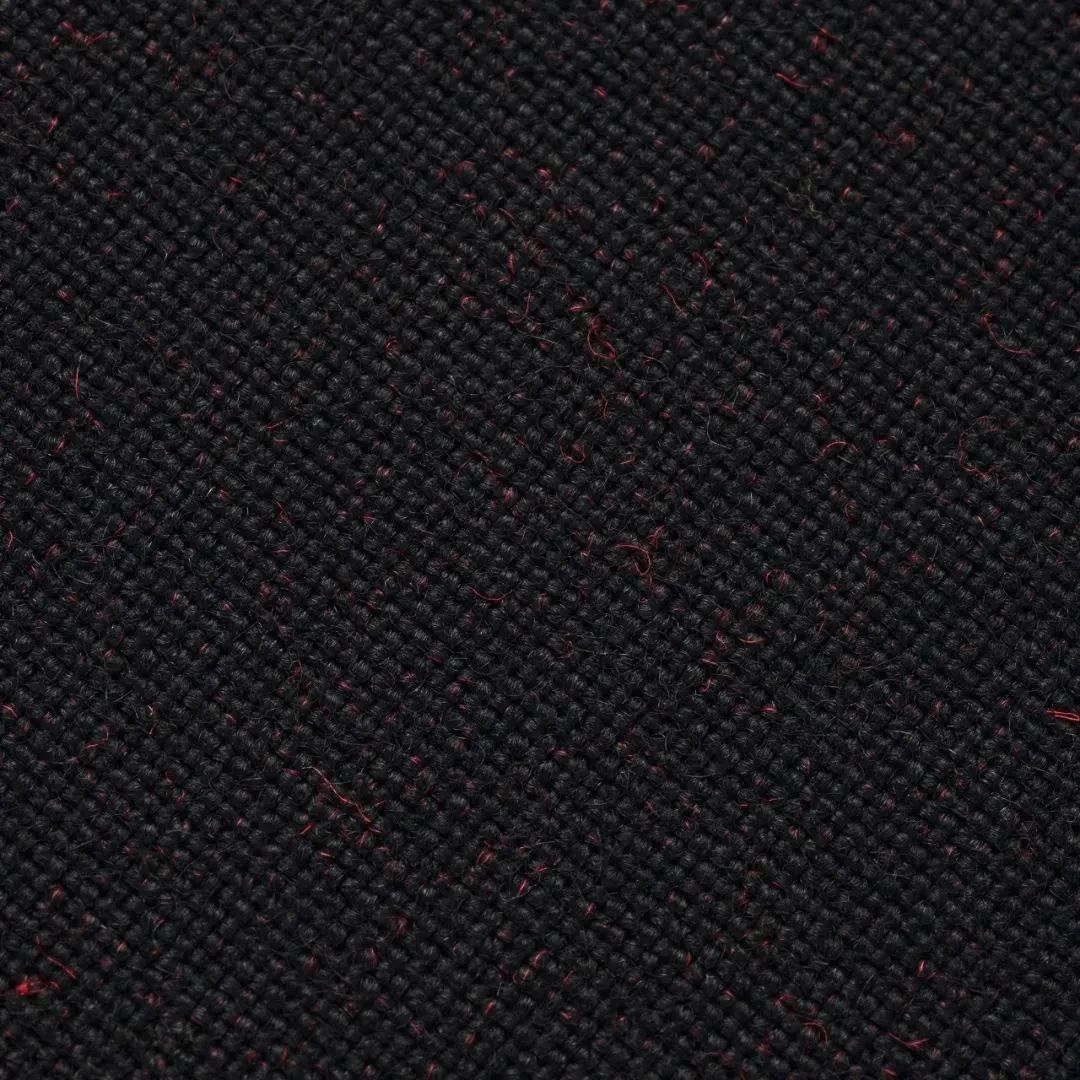

而现在,更多人用衣服、家居设计去表达自己,这些东西的构成都少不了面料,Peter Saville正在探索这种建立在物体之上的新皮肤。

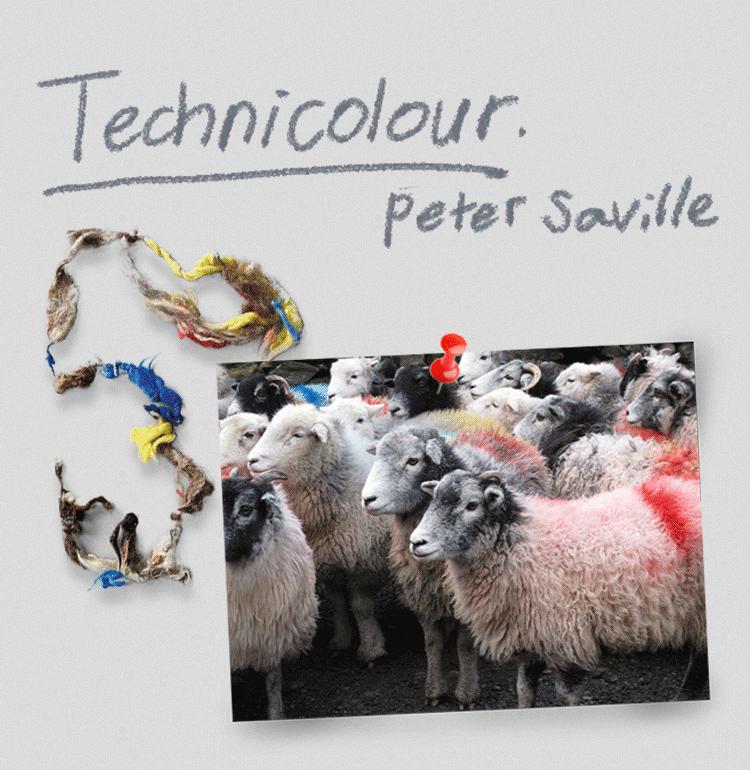

颜料标记是一种传统的畜牧方法

他在一次返乡旅行中发现,牧羊人经常用彩色颜料来标记羊群,被喷漆的绵羊在大自然跑来跑去,有些色块随着绵羊长胖而扩大,变得蓬松迷幻。这些原本人工的、极其鲜艳的色彩,在草地上形成了一幅不思议的天然涂鸦。他不禁想,这些色彩能不能直接还原在面料上、带回到意志消沉的城市?

众所周知,羊毛必须经过清洗、漂白等等加工处理。Peter Saville明白,这个想法在专业面前显得有些天真。

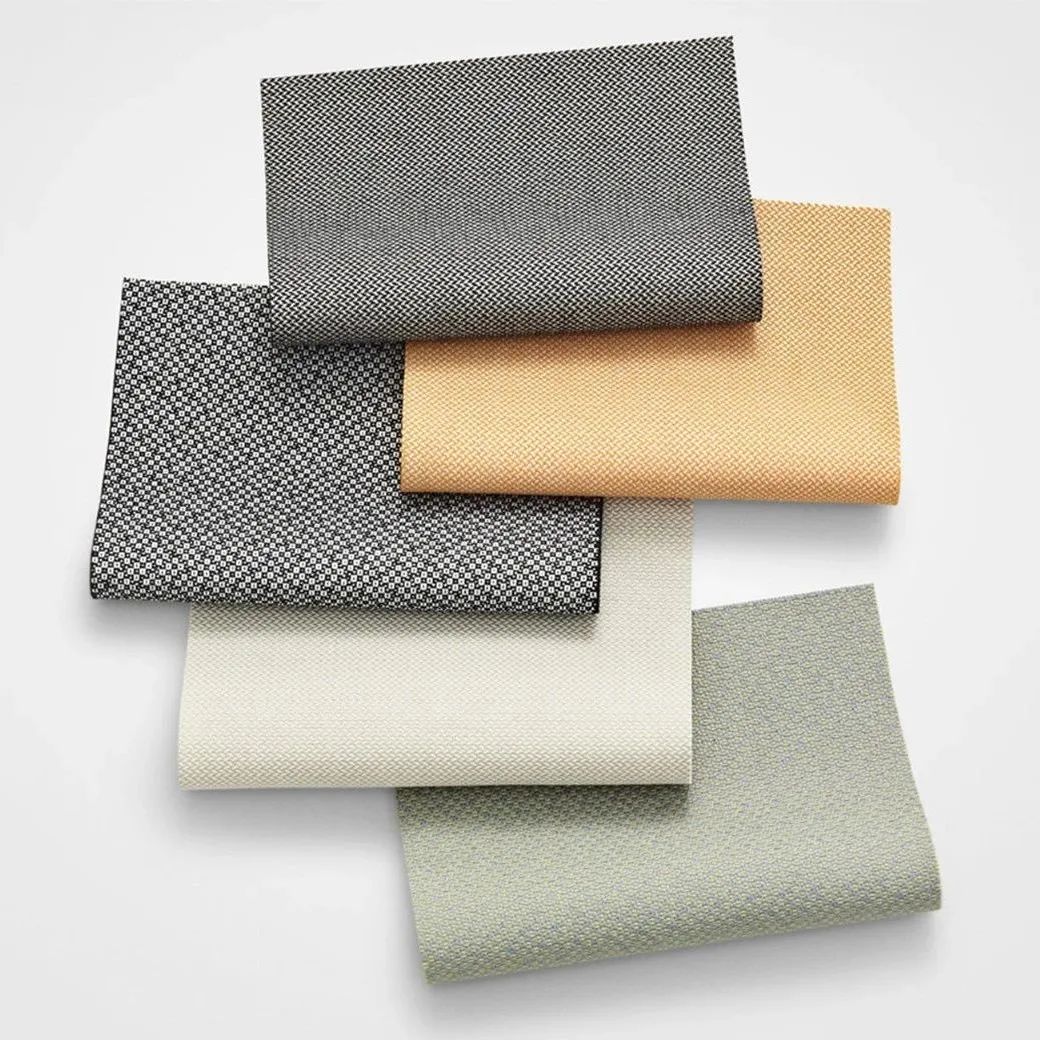

然而丹麦纺织设计公司Kvadrat开心接受了这个大胆的想法,他们探索了不同的纺织方式,重新组合排列了缤纷的羊毛,Technicolour系列就此诞生。这些面料像一场乡村涂鸦大赛的结果,有粗有细,画风不一,不遵守什么规则,看着就非常快乐。

这样的创作自由即使对设计大神来说都并非常态,“通常有公司来找我,都说很喜欢我做的东西,然后他们就告诉我,他们想要做什么。”

这家纺织公司为什么特别?我们和Peter Saville聊到了面料和恋物癖的关系,他毫不掩饰对Kvadrat的喜欢,“就像你家有一张沙发,你会坐在上面,你会睡在上面,你会在上面发生一些浪漫的事情,你知道你选对了,你喜欢它的形状、面料的触感,它是很可靠的,你可以在上面做真实的自己,你能感受到它包含了爱、用心和关注。”

而你也很可能早就在剧院、博物馆、银行和医院,和Kvadrat的面料有过近距离接触却浑然不觉,例如Zaha Hadid设计的广州大剧院,安藤忠雄设计的上海保利大剧院,纽约现代艺术博物馆等等。Kvadrat在空间里扮演一个沉默的角色,却从细微处关照着全场的感受。

世界上最大的海底餐厅挪威Under

Prada Fall/Winter 2021秀场

上海西岸美术馆多媒体展厅

Juman Malouf与Wes Anderson策划设计的展览

影像艺术家Wu Tsang在古根汉姆美术馆的帷幕装置

Kvadrat总部门口艺术家Benja Harney制作的动态雕塑

而对Peter来说,和Kvadrat的合作印证了他长期以来的想法,他做的远不止是设计本身,他是在不断抛出“我们为什么不能这么做?”的问题——唱片封面为什么不能没有明星照片?羊毛面料为什么不能还原自然?

一个孩童对世界充满疑问是天性,而当我们逐渐了解世界的运作之后,往往就不再尝试去追问。Peter Saville是这样一个艺术家,他的睿智、敬业和感知力都是可敬的,但更令人佩服的是,他仍然在提出问题,仍然试图去找到乐观面对工作和这个世界的方法。

Peter Saville的工作室和一些他的珍藏,摄影John Spinks/WSJ. MAGAZINE

Voicer Peter,伦敦天气如何?

Peter Saville 哎,阴雨连绵。

Voicer 我们聊聊你的新创作开心一下,跟我讲讲Technicolour系列是怎么开始的吧。

Peter Saville 好啊,我和Kvadrat从2004年就开始合作了,但我一直只是作为平面设计和品牌顾问。Kvadrat的老板Anders Byriel跟我就像朋友,他每年都会问我,“Peter,你打算什么时候做做面料?”

你知道,如果你有一件事做得还不错,就很容易觉得自己做别的也能行。但我清楚自己对面料的了解还不够,这跟T恤印花可不是一回事。幸好Kvadrat的伙伴经常鼓励我,很愿意帮我。其实我一直藏着一个想法,关于“如何让自然走进家里”。

我的家乡在英格兰北部(曼彻斯特),我每次回家看望父母的时候,总会去那边的农场看看,小时候我经常和发小在那玩,他现在就在经营一个农场。我被那里的威尔士羊迷住了,我发现它们身上有五颜六色的彩色标记,让我想到了城市里的涂鸦。再过几年去看,羊毛的色彩变得自由松散,似乎挣脱了原来的秩序,更像是大自然的涂鸦。

Technicolour短片片段,导演Eva Weber

我就想,如果这些随机涂鸦般的颜色,没有被清洗、被漂白,最后直接呈现在布料上,会怎么样?我知道这在现实中几乎不可能,因为和Kvadrat合作这些年,我对羊毛加工有了一定了解。但,万一呢?

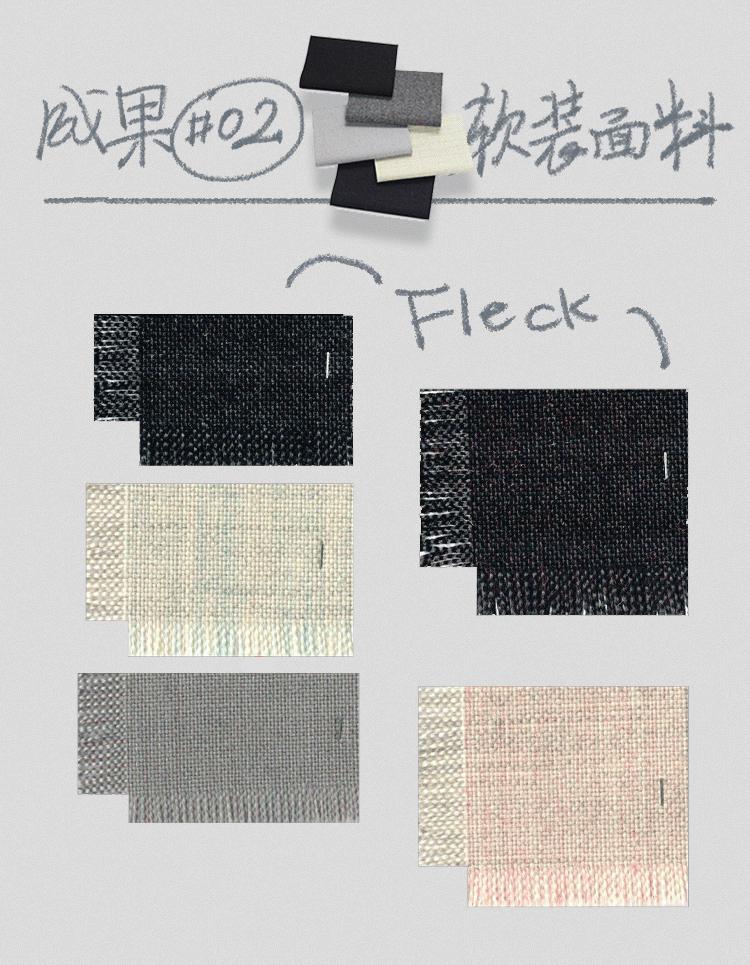

Kvadrat的设计团队非常热心,我只是提供了一个想法,但他们说可以做这个、也可以做这个、还可以做这个,最后的成果非常有趣。他们用专业的方式,实现了一个看似不切实际的想法。的确,我不是一个纺织设计师,我提出的想法可能不被看好,但Kvadrat给了我信心,我想我应该可以做得更多。你看过样品了吗?

Voicer 我看了照片,还没摸到实物。

Peter Saville 我也暂时没有成品,我这里有一些面料样品,这块黑色的,就像一个彩色的小宇宙。你仔细看,里面有红、黄、橙、蓝、绿……就是牧羊人用来标记绵羊的颜色。

四个不同的“黑色”

Voicer 哇,这是黑色,又不是黑色。

Peter Saville 是啊,这很有趣。我可以想象这个黑色面料用在等候室,当你百无聊赖地看着你坐着的沙发,它看起来基本上是黑色的,然后你突然发现,哇,它好漂亮,就像一个宇宙,里面有许许多多的颜色。

Voicer 疫情之后,我们都意识到了大自然里这些偶发的美有多好。这个项目是在疫情之前还是之后开始的?

Peter Saville 我们从2019年就开始讨论这个项目了,疫情没有让我们停下来,只是让一切变慢了。在这个时间点推出其实挺好的——让自然走进家里、走进办公室和城市,这个想法的积极意义在这个时候愈发凸显出来。

像你说的,疫情让我们重新去思考我们的生活方式。城市被封锁了,商店、酒吧、餐厅、俱乐部都关门了,城市生活原本必不可少的一切暂停了,从根本上来说,是城市的文化暂停了。

我在伦敦的感受尤其强烈。当时伦敦所有的文化活动都暂停了,只剩下空洞的建筑和糟糕的空气。然而当交通减少,空气却变好了。我们才发现,其实在城市之外,还有更多事情能让你感到活着的快乐。

现在大家都倾向去乡下玩,在乡下租房子或者买房子,尤其在大城市,有选择或者说有钱的人,都在乡下拥有另一种生活,有些人甚至干脆离开了大城市。这个系列正好蕴含了乡村和城市的二元性。

Technicolour短片片段,导演Eva Weber

Voicer 你自己呢,受疫情影响大吗?

Peter Saville 我是幸运的。一开始我的确很害怕,因为我不是在经营一家设计工作室,我就是一个人,为自己工作,所以我担心我可能没有工作,可能会把钱花光,好在过去一年陆续还有项目支撑着我。感谢上帝,有工作真是太棒了。

你知道,我老了,马上就要66岁了,我很喜欢待在家,我就住在工作室,我的另一半比我年轻一点,我这么宅,她还有点意见呢。所以疫情期间无处可去,对我来说还挺好的。

但我正在考虑,我还可以去哪里过日子。我肯定不想再待在伦敦了,噢,不仅仅是伦敦,我要远离城市。我希望能在一个舒服的地方住上一阵子,不需要花什么钱买东西,只是待着就很好的地方。我想不止是我这么想吧。

Voicer 想的,但……

Peter Saville 当然了,这也取决于你的职业和年龄。对年轻人来说就很难了,你们还在建立自己的生活和事业的阶段,要丢下一切跑到海边或乡下可不容易。许多人最初就是为了离开那些地方,才来到城市加入这场人生竞赛的。而我已经不再年轻了,这样的竞争生活我过了40多年,也许过几年我会有别的选择。

Voicer 你想去哪儿呢?

Peter Saville 我想多晒晒太阳。我之前去了法国南部,那里非常好,似乎很适合我。而且现在我对纺织有了兴趣,我不需要坐在城市里工作,我想换个环境,新的想法总是这么诞生的。当你去旅行,或者去到不同的地方,你看到的东西、发生的事情、遇到的人,都会刺激你的思维。

Voicer 感觉就像刷新了自我。

Peter Saville 没错,就是那种感觉。你知道我以前做的事吗?我可能不需要再讲了……

Voicer 是的,不过我很好奇,每一代年轻人都会透过一张专辑或一个品牌重新认识你,但是你会怎么介绍自己呢?

Peter Saville 我也希望我能回答这个问题,每个礼拜我都有不同的答案。设计圈认为我是艺术家,艺术圈认为我是设计师。我想,其实我是一个造型师。

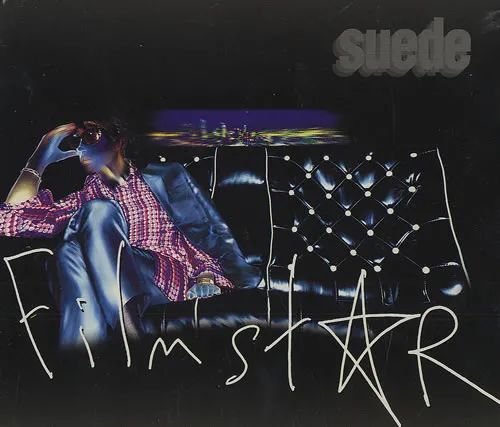

Suede《Film Star》封面上的人其实是Peter Saville

Voicer 造型师?

Peter Saville 是啊。某种意义上,一切都需要造型。所有创意工作、媒体、政治人物……一切都是造型。一个总统知道该说什么、什么时候说,就是造型的一部分。我说的“造型”,是一种对当下的感受,“当下”并不是静态的,而是时刻在变化的。

德语“zeitgeist”表示“时代精神”,它曾经是用来形容几十年间的风貌,但现在,每个季度、每个月,甚至每天,时代精神都在改变。我所做的几乎就像天气预报,把时代的气象表达出来。

Voicer 在你年轻的时候,那个时代是怎样的氛围?

Peter Saville 1970年,我15岁,那时候的英国一切都和流行音乐有关。流行音乐就是年轻人的通用语言,它将全世界的年轻人联系在一起。我想成为那个时代的先锋文化的一部分。我不是想做音乐人,小时候我在钢琴课上从来坐不住。我真正喜欢的是包装流行音乐的视觉文化,而唱片封面就是最重要的视觉。

在1970年代,当代艺术还不太容易被接受,后概念主义对我来说有点看不懂,波普艺术就简单得多。我非常喜欢安迪·沃霍尔和罗伊·利希滕斯坦,因为年轻人可以理解波普艺术。在我18岁的世界里,唱片封面就是艺术。所以我想做的其实不是封面,而是属于我的艺术。

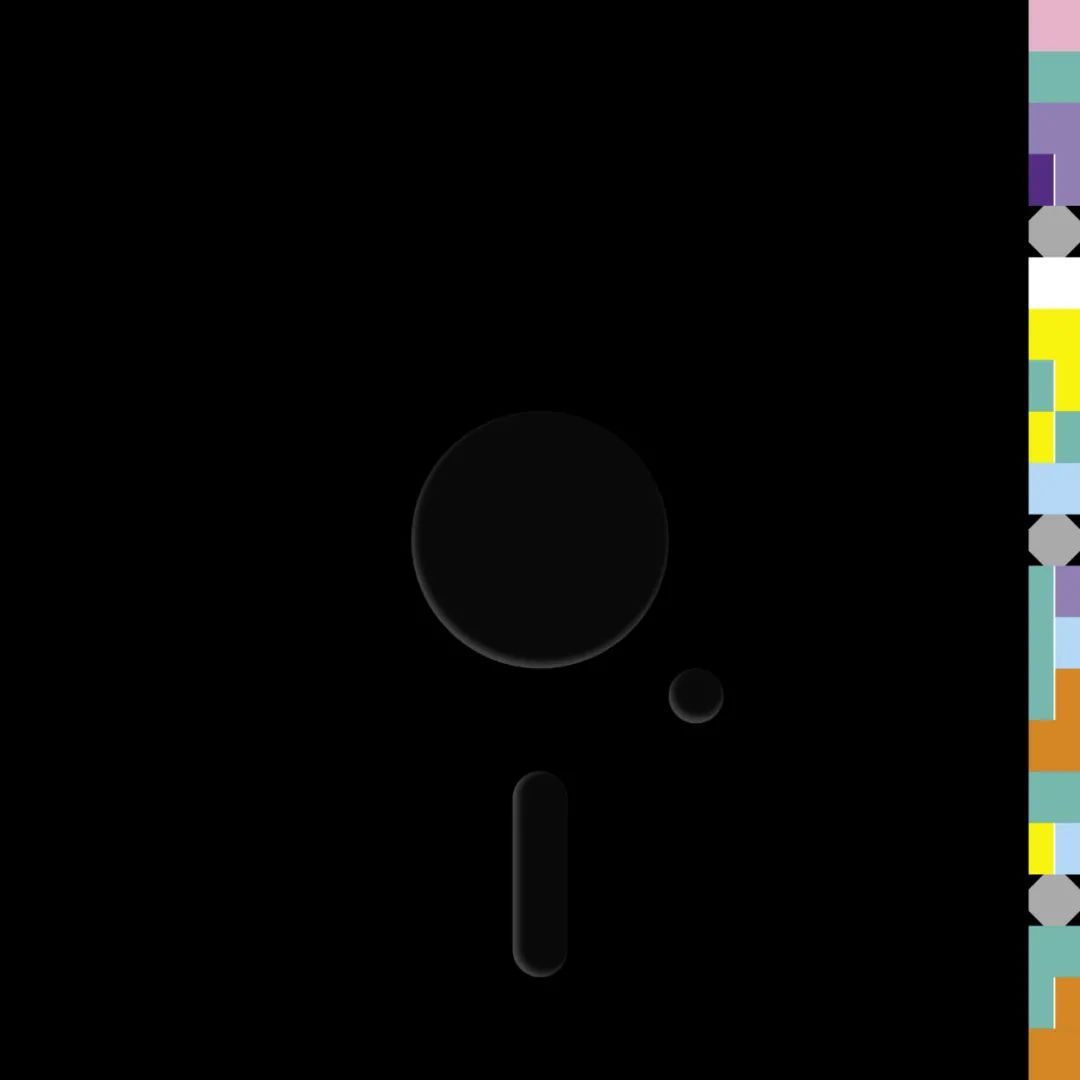

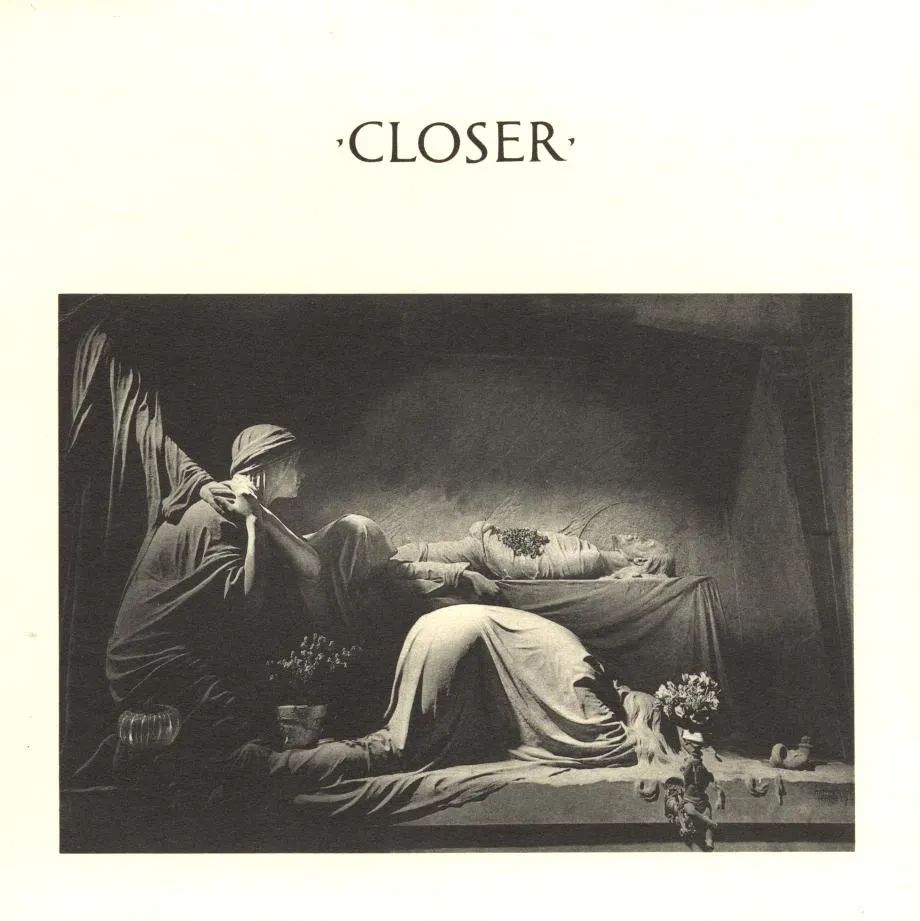

Peter Saville设计的唱片封面

当我在大学学习平面设计的时候,青年文化发生了一场“政变”——朋克出现了,所有的流行文化不复存在,推倒重来,这对新的年轻人、新的乐队、新的摄影师、新的作家、新的设计师来说,是一个开天辟地的时机。

我不再需要等着大人给我机会,我还在上大学的时候就加入了Factory唱片,我算是厂牌的创始人之一,所以我有完全的自由去做我想做的视觉艺术,哪怕它和音乐一点关系都没有。

年轻的Peter Saville(左)和Factory创始人之一Tony Wilson(右)

我和厂牌里的人都是朋友,他们做音乐,我做视觉。只是没想到,当初他们做的那些,我不得不说,“边缘的”音乐,后来变得非常有影响力。因此我做的第一张唱片封面,成了过去50年间最著名的唱片封面之一,那就是Joy Division的《Unknown Pleasures》。那张封面上的波形图至今频繁出现,几乎每个礼拜都有快时尚品牌想拿它来印T恤。

Voicer 你觉得这一切是历史的偶然?

Peter Saville 对我来说,我只是在20出头找到了一个机会,把我想看到的艺术和设计史的东西注入流行文化,就像往流行文化里投了一颗炸弹。那些东西我觉得非常有趣,但我只能在图书馆里看到、在历史上找到,在生活中却看不到。我在唱片封面上实现了我的愿望。

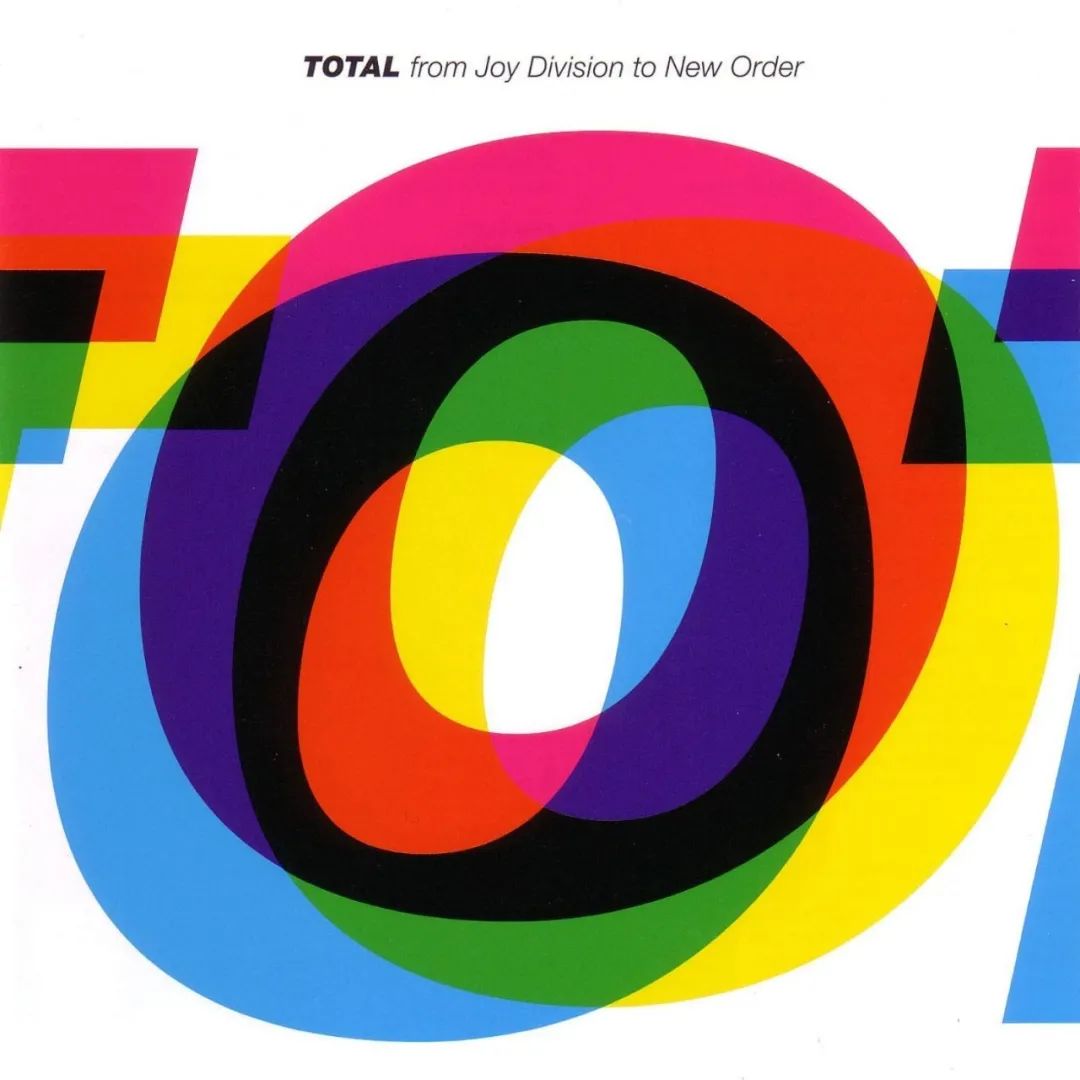

New Order的专辑《Power, Corruption & Lies》和单曲《Blue Monday》封面都使用了一种特殊的色彩编码,右边的色块可以翻译成乐队和作品的名字

本质上,我就想问问,为什么唱片封面不能长这样?为什么百货公司里的化妆品就得长那样?餐厅的菜单就得长那样?地铁里或街上的广告牌就得长那样?为什么它们不能做得更聪明、更有文化?为什么排版不能更好?为什么生活不能和艺术联系起来?为什么不能?

所以我是在为日常生活做造型。我对风向的变化很灵敏,我关注所有的领域,建筑、设计、时装、艺术、摄影、电影。对我来说,时代精神就是一切的结合。

而音乐有着传递精神的作用。Joy Division、New Order,Factory的这些乐队虽然不算大众,但他们从英国走向了世界,制造了持续的影响力。年轻人不仅喜欢音乐,也喜欢它的视觉,他们给予了回应,“是的,为什么不呢?”其中有些人后来变成了设计师、建筑师、艺术家、政客、巴士司机,音乐给许许多多的人带去了力量。

音乐影响了听众,他们的确改变了一些事情,有好也有坏,例如,为了卖东西而挪用文化,这就不好,如果能在生活中看到更多进步文化,那才是我乐见的。

Raf Simons著名的2003秋冬系列以Joy Division的专辑《Closer》为名

Voicer 商品贩卖的不仅仅是商品本身,它们可以代表更多。

Peter Saville 如果你能买到你需要或想要的东西,如果这件东西能让你高兴,还能改善你周围的环境,提升你的修养和信心,这就很好。这是我25岁时强烈感受到的。从根本上来说,为什么我们所需要和喜欢的商品就不能是有文化的?为什么你一定要去画廊才能感受到某种自我肯定?为什么一支口红就不能让你开心了?

当然,现在我对这个世界的运作多了一点了解,我想通了有些事情为什么就是这样的。但当我25岁的时候,我是非常理想主义的。

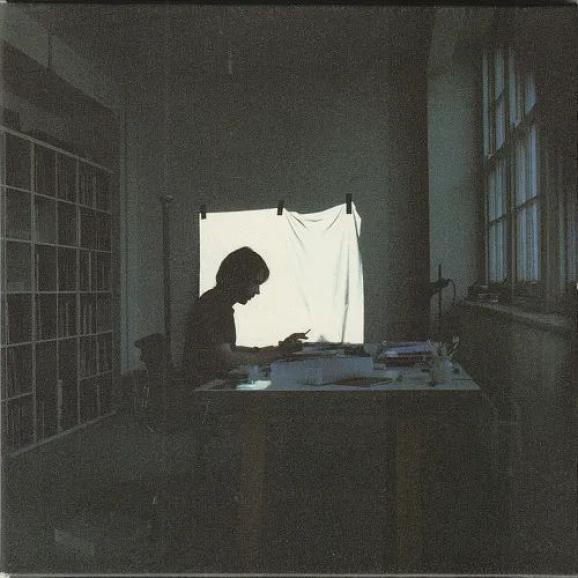

New Order为Peter Saville在伦敦设计博物馆的个展创作了背景音乐,并制成了专辑,封面是他在工作室

Voicer 可是你几乎没变,你始终在做你想做的事情,那种自由没有改变,以前你在Factory是自由的,你把唱片封面做成了你希望的样子,现在你和Kvadrat的合作也是自由的,你把纺织品的样貌推向了你想象的样子。

Peter Saville 是的,除了Factory和Kvadrat,在1980-1990年代初,山本耀司也给了我自由,耀司跟我说,“Peter,跟着你的感觉走吧。”Kvadrat也是,Anders从没告诉我该怎么做,他只说,“你想做什么?我们做做看。”

1980年代Yohji Yamamoto的经典型录,艺术总监Marc Ascoli,摄影Nick Knight,平面设计Peter Saville

问题是,这种信任是非常罕见的。通常有公司来找我,都说他们很喜欢我的作品,然后他们就告诉我,他们想要做什么。所以说,能找到一个你愿意合作的人,见证他们真的给世界带来了崭新的东西,感觉真的很棒,但这种情况实在太少见了。

我活到这个年纪,已经看开了。当你活到一定岁数,你就会有更多的自由,甚至有拒绝的自由。当然,你还年轻,就没有那么容易了,有些事你还是必须得做。

Voicer 我看到你在Kvadrat的书《Interwoven》中提到,你很喜欢他们的一点是,他们的工作模式几乎就是旧时代的理想型工作。

Peter Saville 这是真的,我第一次参观Kvadrat总部的时候,我就发现它不像一个公司总部,它在丹麦的一个海滨小镇,我是2005年去的,但感觉就像回到了1965年。

Voicer 是不是有点像你的家乡?

Peter Saville 对,还要更小一点。那里像一个集体社区,有点嬉皮,大家在一个舒适的建筑里面吃着有机午餐,非常像1960-1970年代早期理想社会的场景。

Kvadrat总部位于丹麦中部东海岸乡村Ebeltoft,景观设计师Günther Vogt和艺术家Olafur Eliasson在公司附近因地制宜创作了景观艺术

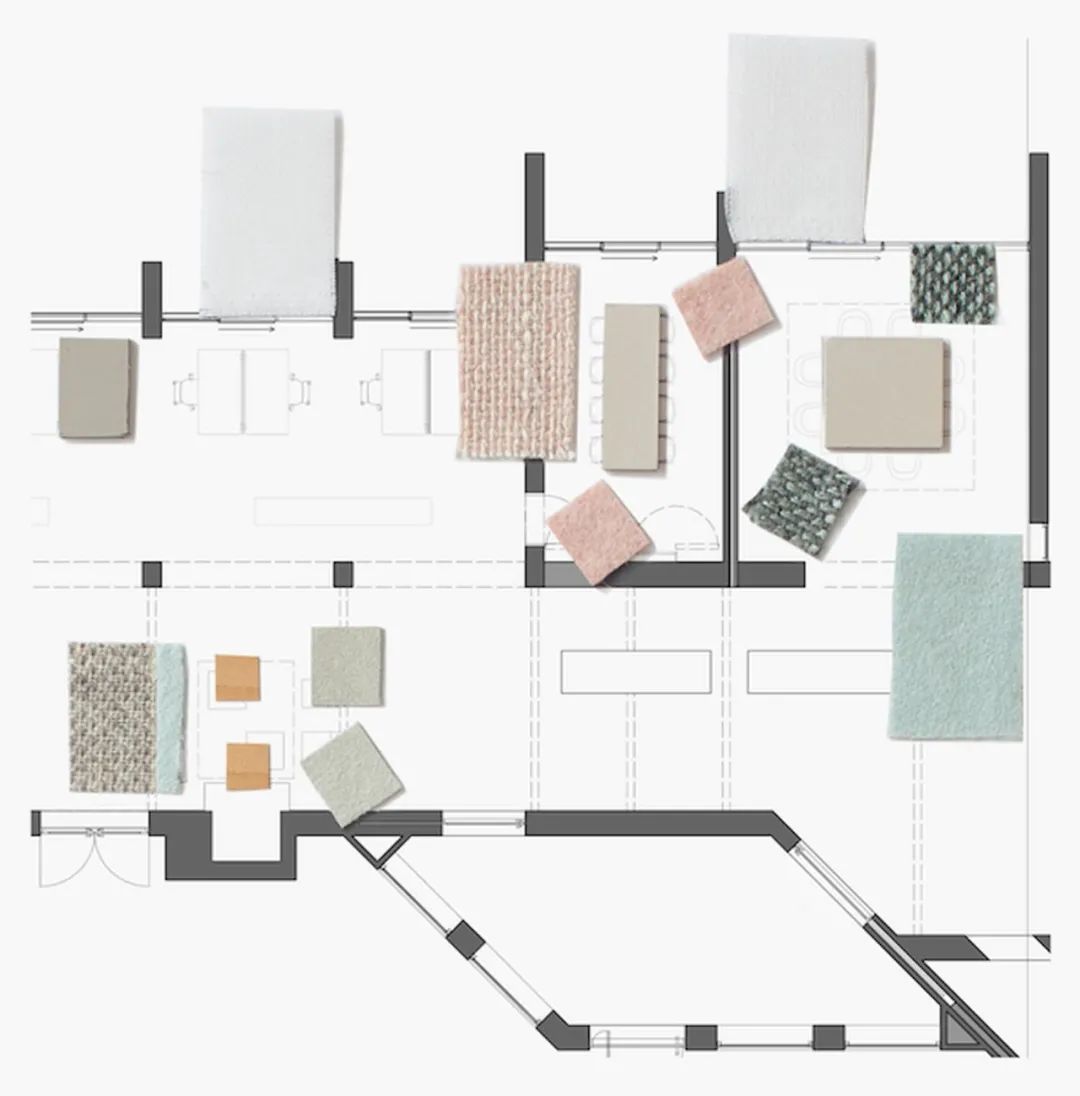

今年,室内设计师Sevil Peach翻新了Kvadrat总部,让景观渗透办公室,心情快乐,产出也快乐

Voicer 你会特别怀念过去吗?

Peter Saville 与其说怀念过去,不如说“为什么不能那样呢?”一家欧洲最成功的纺织品公司,不需要有上太空、发射宇宙飞船的野心,他们只是踏实、快乐地做出好东西。这样的价值观让人想到战后的理想主义,但不意味着他们停留在过去。Kvadrat是一家先锋的公司,看看他们的产品就知道了。

100%用回收塑料瓶制成的面料Revive

我可以想象,你可能每天都会收到各种品牌的新闻稿,上面写满了“品牌价值”,去他的吧,那些都是营销团队编出来的品牌价值。Kvadrat的品牌价值来自每一个在那里工作的人,你能从他们的面料中感受到他们是怎么样的人。你知道,在丹麦,公司高层的收入顶多是底层的十倍,但在高盛那样的公司,得是上千倍。当然,丹麦的社会政治环境是独树一帜的。

(上)设计师Nanna Ditzel 1965年创作的Hallingdal面料至今鲜活;(下)时装设计师Raf Simons在面料上建造了一个抽象花园

Voicer 说到底,选择工作和选择生活是息息相关的。

Peter Saville 我想,就像你喜欢去某个地方吃饭,那里让你觉得舒服,和价格贵不贵、餐厅高不高级都没关系,重要的是食材新鲜,厨师用了心。

现在生活成本这么高,所有东西都很贵,有时候我们花了大价钱却并不觉得物有所值。有些人只想着怎么把你的钱包掏空,那我们当然感觉很差劲了。我认为,如果你对自己的选择感到高兴,对你所拥有的感到满足,那就是最好的了。

原标题:《独家专访Peter Saville:一个传奇设计师的65岁》