照片上的两位老人

或许你曾在

华中科技大学

的校园中偶遇

或许你曾在

报刊文章中

读过他们的故事

蹒跚的步伐 并肩的背影

是浪漫一词

最好的注释

今日,七夕

一起来听

他们的故事

杨叔子,中国著名机械工程专家、教育学家、中国科学院院士,曾担任华中理工大学(现华中科技大学)校长,国家级有突出贡献专家、全国五一劳动奖章获得者。

徐辉碧,无机化学家,毕业于北京大学化学系,1962年开始在华中工学院任教。1983-1987年,在华中理工大学任教授,兼任化学系主任、理学院副院长。1999-2003年任生命学院院长。

青丝白发:危急时刻那温柔的相伴

2014年6月9日至11日,中国科学院院士大会在北京举行。杨叔子院士和夫人徐辉碧一起来到了北京。

医生给杨叔子体检后说:“您有些房颤。”杨叔子连忙回答:“我没有过房颤。”徐辉碧则说有过。医生劝杨叔子去医院检查一下,徐辉碧觉得医生说的有道理,但她拗不过杨叔子,还是同意陪他准时去开会。

11日早上7点半,杨叔子和夫人一起乘车去北京会议中心。开车约半小时后,杨叔子感觉右手发麻,并告诉了陪在身边的徐辉碧,她赶紧帮他揉右手。少顷,他的右脚也开始发麻。徐辉碧问杨叔子:“你能看见北京会议中心那几个大字吗?”杨叔子摇了摇头,说他的眼睛已经看不见东西了。

在徐辉碧和医护人员的护送下,杨叔子被送到了医院,诊断结果显示是脑卒中。经医生全力抢救,他醒了过来。在北京住院10天后,杨叔子回武汉住进了协和医院,被初步诊断为急性脑梗塞、阵发性心房纤颤。徐辉碧和亲友等就在医院里一起照顾他。

住院一个月后,杨叔子回到了家中。按照医生的叮嘱,他每天需服药4次,由“家庭护士长”徐辉碧给药。杨叔子有心衰的疾病,每个月检查都有心脏停搏5秒左右的情况发生。医生早就劝说他安装心脏起搏器,但他怕做手术,拒绝了,心想或许服药能解决问题。

见杨叔子固执己见,徐辉碧就从网上找了几个老年人安装心脏起搏器的报道讲给他听,还请来同学讲她妈妈治病的经验。徐辉碧坐在杨叔子的床边,含着泪说:“再不装心脏起搏器,你就会有生命危险。”看着陪伴自己走过54年岁月的发妻泪眼婆娑的样子,他终于同意手术。

极简生活:执子之手细逐清流

2014年10月9日,在武汉协和医院,杨叔子接受了安装心脏起搏器的手术。一个多小时的手术进行得十分顺利,大家都松了一口气。

手术后,需要72小时平躺不动,这是杨叔子最难熬的时刻。徐辉碧和其他亲友们不时地帮他做点手或脚的微伸动作,血液稍微流动,人就舒服一点。

3天后,伤口拆线了,杨叔子恢复得还可以就出院回家了。医生叮嘱他要适当活动,多到户外走走,这一点他很喜欢。接下来的时间里,只要天气好,不刮风下雨,他就会在家人的陪同下去校园内散步。

2017年春节后,杨叔子全家人去东湖梅园“旅游”了两次,特别去看了有800年树龄的梅花树开花的盛状。他想起自己和夫人第一次结伴出游,曾写下诗句:“百侣相呼相望,竹簰细逐清流。”夫妻俩再次结伴出游,已是耄耋老人。

杨叔子院士为国家的科学与教育事业做出了贡献,但他和夫人徐辉碧的生活一直很简单朴素。突如其来的疾病,让杨叔子的健康受损,却没有改变他和夫人极简生活的态度。基于杨叔子的卓越成就与巨大声望,在他生病后的3年里,各种邀约仍然不断。除了一些公益性的活动,对其他邀约,他基本上都会婉言谢绝。

喻家山下:从心所欲可相期

虽然因身体原因,杨叔子能做的事变少了,但只要是能做的事,他还是会努力去做。有一次,他给学校附中送了一批书,附中的领导要他为此活动题几个字,他欣然同意,并写下九个字:“立好志,读好书,做好人。”

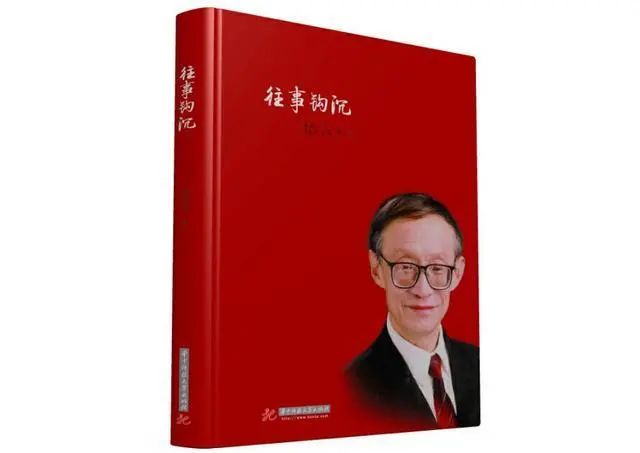

杨叔子说:“活着,就应该做点事。”抱着这样的想法,他开始以“往事钩沉”的方式写回忆录,因为他知道自己的身体情况,已经不可能把历史完整地表述出来,而“往事钩沉”按照成长的时间顺序、从小到大来写,相对容易一些。

动笔之后,杨叔子每天坚持写1000字左右,持续了近一年。遗憾的是,在大约完成20万字时,他感到头疼,脑力不支,写作被迫停下。

夫人徐辉碧心疼杨叔子的身体,但她知道,写完这本书是他余生的心愿,她一定要想办法帮他完成。

于是,喻家山下,华中科技大学校园内,在那片洒满书香的简陋居室里,一对耄耋老人,微笑着,闲聊着,讨论着。徐辉碧一边聊,一边将书稿的最后一部分“在病中”的细节写下来,誊抄好,再融进杨叔子已经完成了绝大部分的书稿中。

如今,这本由杨叔子所著、徐辉碧撰写后记的《往事钩沉》,已由华中科技大学出版社出版发行。扉页上,便是杨叔子亲笔写的一句话:“首先要学会做人,同时必须学会做事;以做事体现与升华做人,以做人统率与激活做事。”

华中科技大学(ihuster)

来源 / 《知音》

封面图 / 欧阳王钰 摄

编辑 / 张雯怡

校对 / 汪泉

原标题:《华中科技大学爱情故事》