原创 萝卜头666 真实战争故事 收录于话题#白乌鸦精选13个

大家好,我是罗伯特刘。

这几天,我的脑海里一直回旋着一首流行老歌:“春天里来百花香,郎里格朗里格朗里格朗……”

这首歌从三十年代风靡全国,唱到世界上每一个华人的家中。人们喜欢这支歌,但很少有人知道,这是一位二十几岁的姑娘,民国四大才女之一的关露所作。

关露被后人所熟知的,是她的另外一个身份——女汉奸。

背着女汉奸的黑锅,关露度过艰难的一生,她咬紧牙关忍辱负重,对谁也不能说明真相。

因为这是她第一次接受秘密任务时,就许下的承诺。

那是1939年的冬天,在香港九龙的一家饭店,33岁关露接受了组织给她安排的第一个任务——亲近汉奸李士群,伺机策反。

“以后也许会有人痛骂你为‘汉奸’,不过,你决不能辩解!一旦辩解,就糟了!”

组织安排完任务后,对关露提出了这个保密要求。

关露坚定回答:“好,我不辩护。”

关露当然知道“汉奸”这两个字意味这什么,但作为一位有着6年党龄的老党员,她别无选择。

从此后,女汉奸的污名,伴随关露终身。

关露原名叫胡寿楣,父亲是满清的举人,在太原做官,重男轻女,固执认同女子读书无用论。

“我最讨厌念书的女人。念了书的女人是不认识丈夫的!”

不幸的是,关露的母亲正是个念过书的女人,上过中国第一所女子中学,关露的童年就在父母的争吵声中度过。

就像所有的夫妻吵架一样,难免总会牵连到无辜的孩子。

有一年的春天,冰雪还未融化,狂烈的风吹卷屋顶冒出的白烟,刚从幼稚园回到家里的关露,正遇上父母激烈的争吵。

她不敢说话,也不敢靠近,呆呆站在院子中。

“哗!”的一声,一个紫色的盖碗落到地下。跟着花瓶,闹钟,景泰蓝的槟榔盒子,桌子上的绿瓷缸……都被父亲一样样的摔到地下。

绿瓷缸装着昨天早上才买回来的四条金鱼,在一阵极猛烈的爆炸声,地板上淌满了水和碎瓷片子,金鱼在碎瓷片上跳起来。

吓傻了的关露身上好象触了电,内心想着金鱼总不该老在地板上,于是神使鬼差般便伸手去抓一条跳得最快的金鱼。

就在这时候,父亲从靠椅上站起来,一声怒吼:“滚开!”

接着“拍”的一声扇到了关露的脸上来。年幼的关露有一种悲哀的愤怒,但是不敢说话,她想父亲也许是因为恨那金鱼,所以才打的她。

母亲却被彻底激怒了,眼泪流到她向来示威般的微笑嘴角上。

吵到最后,急赤白脸的父亲总少不了吼出那句话—— “别忘了,你是我买的,四千两!”

而母亲,此时总是松弛地倚坐在方桌另一头的椅子上,面色淡漠冷静,像在看对面的男人演戏。

父母的频繁争吵,让关露变得沉默又内向。8岁那年,家里的争吵戛然而止,父亲病逝了。

养活两个女儿的重任全落在了母亲肩上。幸好母亲读过书,她找了一份教学的工作养家。母亲不但古文和刺绣习得好,一笔蝇头小楷更是娟秀。

为了改掉女儿们的小姐做派,曾经温柔少言的母亲狠下了心,她用裁衣服的尺子狠狠打关露的手板,罚她们在屋门外长跪。

女孩们的膝盖肿了僵了,刚开始像被无数根火针往骨头里钉似的,到想动的时候却怎么都动不了。

最久的那次,整整跪了两个钟头,跪到门外已是静谧的黑夜,母亲还是没有消气,发红的脸吊得老长,指关节被按得轧轧直响,眼神依旧透着火气。

桌上油灯的火苗明明安静得很,但映在她眼里的那簇却在微微颤动。

“你还要享福吗?你爸爸活着的时候,他正愿意你们那样什么也不会做,什么也不会做他才能把你们随便嫁给一个男人,明白了吗?一个没有知识的女人,她一生的生活就等于下跪,现在我预先让你们有一点感觉!”

母亲的眼角溢出两行清泪,眼中颤动的火光瞬间静止了。悲凉的控诉被牢牢钉在了关露的心里,她不想像母亲一样做一个下跪的女人。

“知识”两个字几乎是以一种势不可挡的姿态闯进了关露的生活。

为了求学,关露除了要在母亲安排的学校上课,还要去一位课外教师家念书。

那位先生的家紧靠着太原荒郊的古城墙。关露永远都忘不了那天的场景,一日课后她与几个同学一起爬到城垛上玩耍。

太阳从地平线上升起来,照着郊外的土地——一片空旷辽远、触目惊心的苍黄。

紧靠着城墙根的黄土地上有一排人力挖成的坑壕,旁边的泥土上混着很多殷红的斑块。

“你看见过枪毙吗?这就是被枪毙的死人的血。”旁边一个大点的女孩冲边上的同学们说。

听完这话,那些连在一起的绛色斑迹,就像变成了从墙下的黄土里涌出的巨大人影,一齐朝她奔来,诡异又恐怖。

也许,在她登上城墙的那一刻,墙外的世界就已经迫不及待向她袭来了。

母亲的教育对关露的成长影响至深,但15岁那年,母亲也病逝了。

二姨母把关露和妹妹一起带去南京照料。姨母和母亲完全不同,她常年守寡,嗜酒、愤怒,猜疑和嫉妒。

她将自己的不幸统统归结为没有嫁一个好人家,还没等关露两姐妹成年,就开始张罗着给这两位外甥女四处找婆家,寻来的对象甚至不乏银行行长这样的角色。

关露没有忘记母亲的教育,她和妹妹决定逃走。

在母亲朋友的帮助下,关露得以进入上海法科大学法律系读书,作为抗日救亡运动的前沿阵地,在这里,关露被彻底点燃了。

她会半夜拉着妹妹到大街上“埋地雷”,就是白天把墨汁瓶预先放在一个隐蔽的地方,晚上只要带上一支毛笔,迅速地在附近墙上写上“打倒国民党卖国政府”、“打倒日本帝国主义”的大标语。

没有运动的日子,她就孜孜不倦地写作,诗歌,小说,还有那首为电影《十字街头》创作的主题曲,一夜之间响彻了大江南北——“春天里来百花香,郎里格朗里格朗里格朗……”

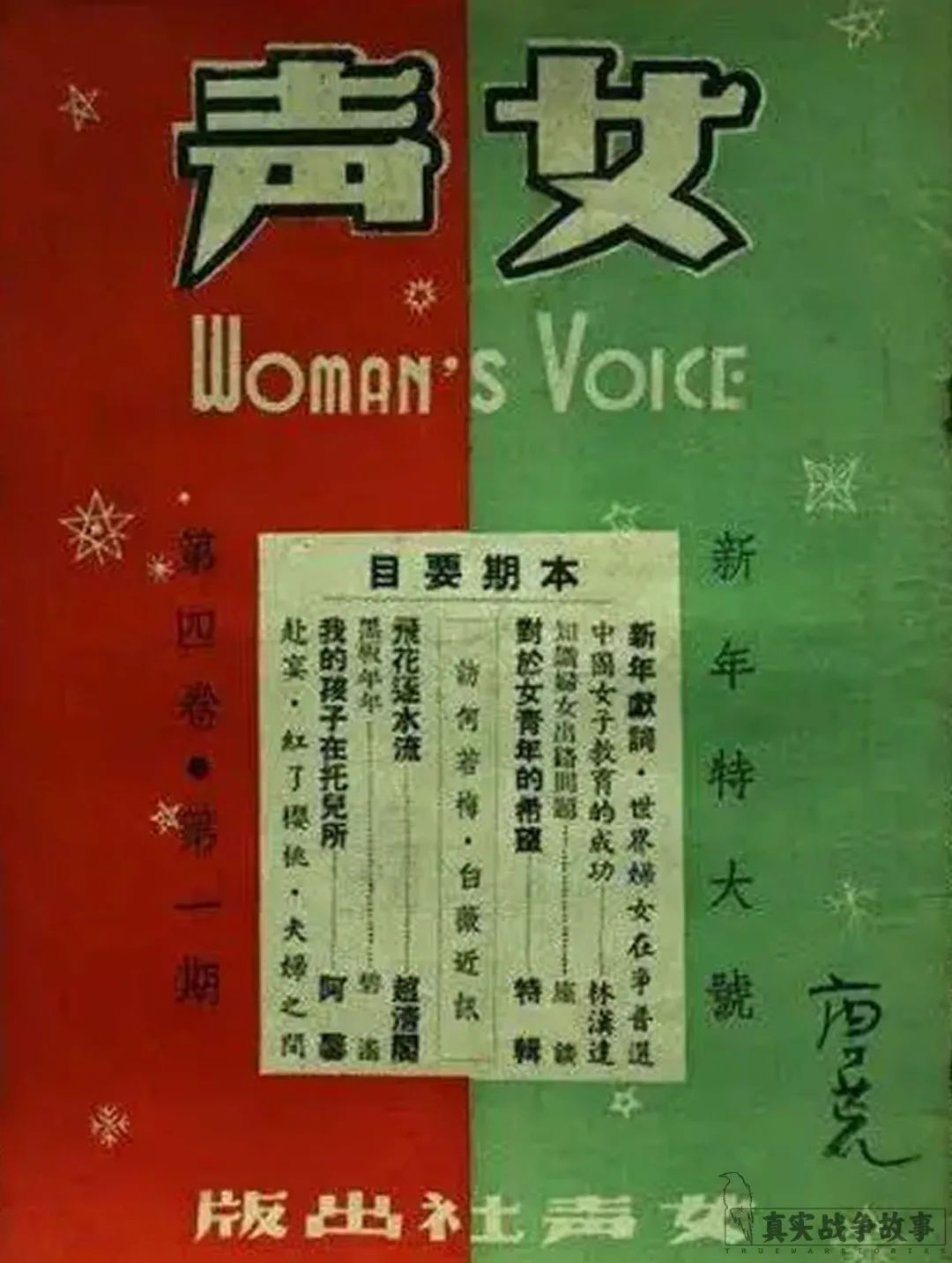

关露作词的《春天里》

因为出色的文学才能,关露的名字很快在沪上文化圈叫响。与潘柳黛、张爱玲、苏青并称为“民国四大才女”。

有了知识,关露终于可以站着生活,但这还不够,她还想要自由地奔跑。

早在1932年,关露就已经秘密加入中共地下党,上海沦陷后,进步的文艺工作者们大都离开,有的到大后方去,有的流亡香港,有的则想法子奔向陕北延安。

关露也想离开,但组织要求她留下。直到1939年,关露突然接到一份电报:“速去港找小廖接受任务。”

按照电报指示,关露来到香港九龙。在香港饭店的房间里,第一次见到自己的上级——两个三十多岁的男客。

一个个子略高,另一个个子稍矮,皮肤白皙,带着眼镜。这两名男子,就是中共地下组织重要领导人:廖承志、潘汉年。

他们交给关露的第一个任务是:接近在汪精卫政府和特务机关担任要职的李士群,获取情报,伺机策反。

李士群曾是中共地下党特科下属“打狗队”队长,手里握有大量情报,曾在执行任务中不幸被捕,怀孕的妻子无家可归,关露的妹妹收留过他的妻儿。两家人因此结下了不错的交情。

李士群并非是硬骨头,没有抗住敌人的严刑拷打,他叛变了。

他的府邸搬到极司菲尔路76号,那里过去是国民党上将的公馆,现在是一个拥有三千武装的特务机关——汪伪政府的特工总部。

关露不解,李士群是妹妹秀枫的故交,与自己并没有多深的渊源,情报工作最忌生人,为什么不找跟他有交情的妹妹呢?

廖承志解释说,秀枫本是最佳人选,但她身在宜昌后方,怀有身孕,手上的情报工作也迫在眉睫,实在难以脱身,组织才拐了一道弯,想到了关露。

潘汉年又对关露说:“你在李士群家里,千万要注意,只能用眼睛和耳朵,不要用嘴。今后有人会说你是汉奸了,你可不能辩护。要是辩护,就糟了。”

关露几乎没有思索,郑重地回答:“我不辩护。”

关露脱下蓝布宽衣,换上凸显腰身的紧身旗袍,头发挽成卷花,镜子里那种扑满粉的脸像戴着厚厚的假面。

这不是她,却又必须是她。

借着恩人姐姐的身份,关露联系上了李士群,说自己丢了工作,想请他帮忙介绍一份工作。

虽然两年多没有联系,但为表示感谢,李士群夫妇热情邀请关露到“76号”去做客。

这一天,天气很冷,马路上寒风凛冽,衣衫褴褛的一改披着破麻袋在墙角瑟瑟发抖。但一走进了李士群的家里,温暖如春,富丽堂皇的大厅里摆着桃木家具,桌上的花也开得正盛。

李士群的小女儿正在一旁把玩着一串珍珠项链。不一会保姆出来喊:“太太,螃蟹又死了不少。”

这么冷的大冬天,他们口中平常的午饭竟然有鲜虾肥蟹,这是怎样的日子啊?

哗啦一声,女孩把手里的项链扯断了,珍珠噼里啪啦地纷落在漆木地板上,保姆们又顾不得死掉的螃蟹,上前去拣珍珠了。

李士群没说什么,热情地请关露坐下,两人寒暄起妹妹秀枫的近况。关露将话题拉到自己身上:“我现在没有工作了,生活成了问题,你们有没有工作能给我做的?”

李士群和太太相视而笑,“我们这儿的工作你是不能做的,生活问题,我们送些零用钱给你好了,你每个月到这儿来拿,顺便来玩玩。”

吃完饭,关露正准备要走,李太太往关露的皮包里塞了200元钱。然后用汽车把她送回家。

为了完成任务,关露接受了这份嗟来之食。

关露在上海执行任务时期的照片

和组织商议后决定,关露每个月都需要到李家去看看,有什么特殊情况在及时汇报。

对这些官太太来说,十里洋场琳琅满目的奢侈品不过是用来消遣的,左一只金手镯,右一枚大钻戒,珠宝店被富太太们逛成了菜市场。

洋轿车里弥漫着高级化妆品的香气,时髦的女人们谈论着刚刚购来的珠宝和华服,关露坐在车里,看着窗外一闪而过的街景,上海滩绚丽的霓虹灯下,仍有人蓬头垢面衣不蔽体,在沿街乞讨。

关露内心满腔愤怒,但为了完成任务又不得不努力控制自己的真实内心,小心翼翼周旋在这些寄生虫般的官太太中。

因为不会抽烟喝酒,打麻将,不入流的装扮也入不了这些太太小姐的眼,很长一段时间关露都和这些太太小姐们格格不入。

为了能融入这个富贵圈子,关露不仅要打扮得花枝招展,还铤而走险,接受了最早的整形手术,在鼻子里注射了填充物。变美的样貌终于引起了富太太们的注意。

和太太圈的亲密接触,关露的情报工作终于有了进展,李士群终于和地下党重新联系上,并表示会在军事上给予中共地下党一些帮助。

但与此同时,昔日朋友对关露却更加鄙视疏远了,以致在路上远远见到她都赶紧避让开,仿佛遇见了麻风病人。

她“左翼作家”的名誉全然不在了,在朋友眼里,她只是个阿谀谄媚的“文化圈交际花”。

一直到1941年底,组织找人接替关露的任务,她心头巨石才终于被卸下。

她当即向组织表示,希望到延安或是到苏北根据地去参加抗战工作。但组织没有答应她的请求,而是让她耐心等待。

不久,组织交给关露一项更加艰巨的任务,完全坐实了她“文化汉奸”的身份。

上级组织要求关露去《女声》杂志当编辑,这是日本大使馆主办的。

杂志社社长是个日本左翼人士,组织要关露想法子通过社长的左派朋友,找到日本共产党的地下党员,获取敌人的情报。

这一次,关露的面目又要从上海滩的“文化圈交际花”变成“钟爱花鸟自然的小资产阶级知识女性”了。

如果说李士群那里多少还有些过去的交情,至少不会有太大的危险,那么日本人的圈子可就是龙潭虎穴了。

关露加入《女声》后,和女社长佐藤俊子很投缘,社长给关露介绍了自己的远房亲戚,一位年轻的摄影家——玩右门卫。

这个日本摄影师年轻有为,礼数周到,初见关露时他显得腼腆拘谨,不敢抬头直视,只是偶尔闪电般地扫两眼旁人,马上又把头低下,盯住自己的酒杯。

关露被他的羞涩实诚逗笑了。酒过三巡,他终于放松下来,话里透露了自己对日本发动侵华战争的不满和批评。

几轮考察和试探,关露认为这个日本青年的反侵略立场明确,时机已经成熟,想发展他为东京的情报联络员。

在玩右门卫启程回国之前,关露决定去找他谈和日共联系的事,但是出于职业习惯,她的脚步放得很轻,一直保持警惕。

行到寓所门前,一个熟悉的声音传出来,但是语调却变了:“谁叫你们放火?难道除了放火,你们就没学过其他灭口的方法吗?……”

关露吃了一惊,这还是那个温顺真诚的青年吗?

要回头已经太晚了,为了不让对方察觉到自己在外偷听,关露只好故意加重了脚步“咚咚咚”地走过去,重重地敲了门。

门开了,玩右门卫还是平时那幅温文尔雅的君子模样,彬彬有礼地对身旁穿着西服的日本人说:“小田君,这笔生意我们改天再谈吧。”

他安排关露就坐,送那人出去了。

关露看到桌上放着几张刚裁好的照相底片,她迅速从底片两边拿起一张来看,只见上面有两个穿着长衫的人坐在一只小渔船上谈话。

船尾可以清楚看到两个背小孩摇橹的青年渔妇。

再细看,关露惊呆了,两个穿长衫的人,一个是蒋介石的机要秘书,关露曾在李士群家76号见过此人,而另一个正是玩右门卫。

能和蒋介石的机要秘书秘密相见,这羞涩的青年怎么可能是一个普通的摄影师。

关露用最大的克制力使自己平静下来,等玩右门卫返回后,她简单聊了会对方房里挂的书画,就借故匆匆离去了。

她赶紧将此发现汇报组织,果然,组织派人秘密调查,照片中那搜渔船已经被烧成残骸,浓重的汽油味船仓里,还有具带着刀口的尸体。

而背小孩的渔妇,也也被无辜杀害在家。

关露的脊背更凉的了,如果没有发现照片的秘密,和玩右门卫说了自己的身份,下一个死的,就会是她自己。

《女声》杂志封面

看似风光的杂志社编辑,其实每天都在过着刀尖舔血的日子。

更让关露绝望的是,她被要求以中国女作者的身份,去东京参加第二届“大东亚文学者大会”。

这就相当于像全世界表明自己的亲日立场,她知道自己无法推辞,精神一度紧张到了极点。

赴日途中,连续的发烧头痛折磨着关露,一度让她出现幻觉,一时极度兴奋,一时又极度忧伤,两种极端的情绪在她的脑中随机切换。

她甚至觉得自己的身体会时常飘荡起来,对面人的眼镜在空中摇晃,头发变成金色的稻穗,领带化作一根插在桌上的利剑。

这样心惊胆战的日子一直到了1945年,日本无条件投降,《女声》被停刊,关露长达7年的卧底生涯才终于结束。

但“汉奸走狗”的骂名,已经彻底印在了她的身上。

抗战结束后,国民政府公布了一份汉奸名册,关露的名字赫然在列。

幸好组织上没有忘记她,在周恩来的安排下,她被秘密转移到了苏北新四军根据地。

关露早就强烈表达了想要回到根据地的愿望,当时的她用暗语写到——“非常想念母亲,舅舅让我们去看望母亲,不知母亲意见如何。”

但这项请求被上级拒绝了。

这一次她终于能脱下花哨的旗袍洋装,穿上普通的粗衣,兴高采烈前往根据地,但等待她的却并不是同志们温暖的怀抱。

不仅没有人欢迎她,除了明里暗里的谩骂,就是嫌弃和鄙夷的眼神,极端的同志甚至会朝她吐口水。

关露的鼻子因为整容留下了严重的后遗症,红红的鼻子像块香肠一样扁塌塌地贴在脸上,容貌发生了变化,更是成了人们茶余饭后的谈资。

一些同志将她的经历添油加醋,传得天花乱坠,污蔑她得了花柳病,都没人愿同她坐在一起,更不要说同住一屋了。

关露的精神受到了不小的刺激,还好,她还有爱人王炳南可以依靠。

在认识王炳南之前,关露的情路一度坎坷难捱,她曾为了事业打掉过两个孩子,直到后来遇上王炳南。

对方那句“你关心我一时,我关心你一世”一直印在关露心里,两个人虽然没有结婚,但关露早已认定这个男人是自己终生所托的对象。

之前两人碍于各自任务,见面机会并不多,只好鸿雁传情。如今回到了组织的怀抱,两个人终于可以名正言顺修成正果了。

得知她的状况糟糕,男友决定乘飞机来看望她。

可关露没想到,左等右等,等来的却是爱人的绝交信。

因为王炳南从事的是党的外交工作,关露的公开身份是复杂的文艺界名人,中央考虑到两人结合,必会引起舆论哗然,于是希望他能先以工作为重,结束这段恋爱关系。

王炳南思前想后,还是将这些因果原原本本地写在信上寄了出去,人也把踏上飞机的一只脚撤了回来。

关露收到信后,心彻底碎了。

没有爱情,她想重回文学之路,拿着诗稿,满怀希望找到新华日报的主编,等待她的,却是一次又一次的闭门羹。

主编告诉关露,国民党正在攻击共产党不择手段收揽汉奸,如今她身份敏感名声不好,即便能发表也要换个笔名,关露这个名字已经见不了光了。

同志的信任没了,爱情破灭了,连名字都成了禁忌,遭受三重打击的关露用中文混着英语,颠三倒四地朝出版社的主编大骂。

不久,在解放区修整的关露又赶上了部队的整风运动。因那7年间的特殊经历,她更是成了首当其冲的审查对象。

精神上长期绷紧的最后一道弦这样被斩断了,关露的精神受到了前所未有的刺激,被诊断出了精神分裂症,大病一场。

身体好转后,她才被安排到苏北建设大学当文化教员。

期间除了到各地基层采风采访,还亲自下到工厂的流浪儿童学校体验生活,准备创作小说《苹果园》。

那时她住在东单铁道部宿舍后院的一处小房间里,过去是大户人家的杂役住的,虽然简陋,却被她打理地极为整洁。

她把土炕改成台子,赤脚坐在台子上写作,一张桌子,一盏电灯,一张破床,两把椅子,就是关露的全部家当。

为了写这部小说,她每天天不亮就梳洗完毕,坐在院子里读书,晚上又工作到深夜。年逾不惑的她精力并不比青年时有所消减,仍旧不知昼夜的工作,陪伴她的,只有院子里的两颗小白果树。

每天日落,她都要给这两棵小树浇水,秋天树上结实累累,但浇灌过它们的关露却没有机会品尝这些果实的滋味。

她被捕了。

1955年6月15日,关露从电影局剧本创作所的饭厅吃早点出来,公安人员迎上去,向她出示了逮捕证。

她略一停顿,很快恢复了自制,轻声说:“我要回宿舍拿洗漱用具。”

同事眼里的她总是独来独往,腰背笔直,脸上挂着盈盈的笑意,身上的列宁装从来都是平平整整,干干净净,人话不多,且十分知礼。

因为鼻子毁容,她的脸上总是会捂着一只大口罩,走起路来步履轻快。

公安人员随她上楼进屋。她将毛巾、牙刷放进一个小包,随手抓了一条纱巾,搭在手腕上。

给她戴手铐时,她一只手轻轻一抖,用那条纱巾盖住带镣铐的双手,然后在众人的目送下,神态安详地随公安人员下楼,走过长长的甬道,走出大门,囚车载她疾驰而去......

关露此次被捕是受曾经的上级“潘汉年冤案”所牵连。

关露被关在单身牢房,只有一张破床。日复一日的审问,曾经那双写诗的手只能拿去写交代材料。

关露被关押的功德林监狱

她不知道这座监狱曾经关着的是谁,但她似乎能感受到前人的痛苦,这痛苦源于两种滋味,失去自由的滋味,背负冤屈的滋味,这间牢房只有这两种滋味。

在床上躺累了就躺在泥地上,没水喝就喝痰盂里的污水。因为牢里太过潮湿,她的关节患上了严重的风湿。

直到1957年3月末,关露忽然被叫到了监狱办公室,管理人员说:“对你的审查已经结束,现在你可以走了。”

两年的牢狱生活就这样结束在这句轻描淡写的话里。

出狱后,电影局以关露挂职两年写不出作品为由,强制让她办理了退休。

别人为她不平,但她的语气始终淡然:“现在我想通了,一个共产党员是没有委屈的……”

关露不想活成个混吃等死的废人,她请求组织给她分配新的工作,最好能不离开群众。

她的工作关系被转到香山街道,当了所谓的“村官”,人们都称她为关书记。

回到劳苦的人民之中,关露的心情和精力好转了不少,终日忙着为农妇们排忧解难,调解纠纷,有时竟然忙得很难安静地坐下来吃顿饭。

关露生活很节俭,吃剩的饭菜从不丢掉,吃不了的就留在下一顿,直到吃完。朋友笑她有饭也吃不上,还吃得如此潦草,她就说,东西都是倒在肚子里,没什么大不了。

她拿着组织补发的两年工资,买了一处小院,漂泊半生终于有了一处安身之所。

农家小院虽然简陋,却被她打理得很好,空地上每年都种上向日葵和玉米,还种些波斯菊,小小的院子颇有野趣。

夏日天气好的时候,她时常会邀请朋友们到她那里小住。朋友们拖家带口来的时候她最高兴,活泼的小人们,一个人的动静能比得上千军万马,这座寂寞的小院太缺欢声笑语了。

五十多岁的关露,总是一身白衣黑裙,留着齐耳短发,背后看着就像个女大学生。她的步伐还是很轻快,一会儿进,一会儿出,里里外外忙得不亦乐乎。

在香山小院的关露

孩子们吃饱喝足后,她又张罗着给他们洗澡,大盆小盆摆满了台阶,铺盖全抖摆出来,架起临时小床,朋友看着,打趣关露说她的家像难民收容所。

孩子们从这张床跳向那张床,大喊大叫:“哈,我们是关露阿姨的难民。”

“有你们这样的难民,阿姨愿意当一辈子所长。”关露哭了,是欢喜哭的。

孩子们还喜欢爬上院里的枣树,边爬边喊他去吃他们刚刚打落的大枣:“关露阿姨,快捡,它门见土就钻,快!”

熟悉关露的人都知道,她爱干净的性子已近乎洁癖。家中天天摆着一溜儿的盆,饭前便后,从外归来都得先洗手。家中打理得一尘不染,物件不多,却各在其位。

但她仍愿意乐呵呵地听从孩子们“吩咐”,捡起地上的枣就放进嘴里:“吃了这颗仙枣,关露阿姨要长生不老了。”

这段时间她每天开街道会,读书写作,侍弄花果蜜蜂,生活得很是舒服。甚至能腾出手来完成自己一直心心念念的长篇小说了。

但老天却不愿就这样放过这个苦命的女人。

1967年,文革风暴席卷全国,这一次,关露不光被捕,她经营多年的小院也在抄家中毁于一旦。

第二次被捕,还是单人囚室,只不过隔出了一个小小的厕所,大小便可以在囚室内解决了。

监狱里没有书报,更没有纸笔,狱中的老年政治犯,没有被安排劳动,甚至连找个人说话的机会都没有,只能整日面对墙壁枯坐。

一日,她在院子里放风时,偶然低头发现泥地上有根长长的东西,仔细一看,原来是根长了锈的大钉子,她的心不觉一动,竟有了一个疯狂的念头。

关露仍然不动声色地走了一圈,走到大钉子旁边,假装鞋子里有沙子。

她弯腰脱鞋,将鞋里的沙倒出来,然后神情自然地穿鞋继续行走,其实她弯腰时,趁看守不注意,已将钉子迅速地塞进布鞋里了。

放完风回到牢房,姐姐望着这枚大钉子,鬼使神差地蹲下身子在水泥地板上磨起来,嘴里小声数着数:“1、2、3、4、5......一百......一千。”

日复一日,不到半年,生锈的钉子被磨成了一块发亮的长铁皮。

这时,她又把眼镜盒上的弹簧拆下来,磨尖后,在长铁片中间划道道,每天也是划一千次。

磨了一年多,长铁皮终于被划成了两条。

接着,她又把它们在水泥地上往圆里磨,因为铁条太细小,手指捏不住,常常被磨得皮破血流,拿嘴把受伤的手指嘬一嘬就接着干。

她心想,钉子磨成针的那天,就是她出狱的那天。

用了三年时间,她竟然真得磨成了针,而且还打穿了针眼。有了这自制的针,生活一下方便了许多。

她试着回想在工厂学到的纺织知识,偷偷把围巾上的纱捻成线,补起了衣服袜子,还把牢里又长又大的黑囚衣改得合身了不少,把腰身露出来,人也精神了很多。

时间一天天过去,可还是没有任何要释放她的消息。绝望的关露把千辛万苦磨成的针扔在一边,倒在床上,蒙着被子大哭了一场,狠睡了好几天。

醒来后,那根磨成的针找不到了,没想到却在角落找到了另一条尚未磨制的长铁片,她触电似的坐起来,暗暗责备自己:“这条还没磨成呢,就想释放,没门!”

第二根针磨成不久,关露终于被释放了,在这间单人牢房里,她足足呆了8年。

出狱后的关露再也没有轻快的步子了,她直接进了医院。

严重的风湿让她无法行走,而没有想到的是,关露竟然在医院里见到了四处寻找她妹妹,妹妹也刚刚被释放。

她们都老了,想起当年从姨母家一起逃跑,两双苍老的眼睛久久对视,没有眼泪,也没有言语。

妹妹问关露在监狱里的生活,她只匆匆略过,兴奋地讲述监狱里的“优待”方式——可以看书,她读了二十多本马恩全集和鲁迅全集。

关露的情绪异常亢奋,兴致勃勃表示要努力了解当前的形势政策,最重要的,她还要写书。

提到那部在她入狱时被抄走,丢失了大半部的长篇小说,她的语气透着遗憾惋惜,但一转头又恢复成信心满满的状态:“我一定要补写。”

但一个在牢狱中被耽误了十年的人,要补写一部三十万字的巨著,谈何容易。

关露在妹妹家住了一阵,仍旧惦记她在香山的院子,等她回去时,那座漂亮的小院已彻底荒芜,被精心打理过的花木不见了,只剩一片野草。

穿过院子,推开屋门,看到的是一老一少两张惊恐的脸,他们霸占了这所房子,问什么都说不知道。

房子要回来后,70岁的关露萌生了一个有些疯狂,让人无法理解的念头——她要修缮这座小院。

没有钱她就四处求人,年迈体弱的她,真的颤巍巍把这小院修好了。

随后,她马不停蹄地拿起笔,经常写作到深夜,玩命一般。

正当所有人都在感慨这个女人的坚强时,庆幸她终于能安度晚年的时候,命运又给她开了一个玩笑——她突然患了脑血栓,被送往医院抢救。

年轻时的关露

虽然脱离了危险,但她也彻底失去了健康,为了方便看病,她搬离了好不容易修好的小院,住在文化部分给她的小宿舍里。

那是一间小得可怜的斗室,不足十平米,屋内凌乱不堪,放下三张床,西墙紧挨公厕,长期受潮,墙上的白灰都脱落了。书刊报纸东倒西歪地躺在窗台上,枕头边。

朋友来看她,她一再要爬起来,但过不多会就支持不住,花白的头发下映着惨白的脸,看向朋友的眼光茫然又无助:“我近来很不好,浑身疼,有人劝我写回忆录,可是我连放张桌子的地方也没有。”

就算有书桌,一个在牢狱中被折磨了十年的人,要补写一部三十万字的巨著,谈何容易。

1982年3月23日。中共中央组织部下达了为关露、潘汉年冤案平反的文件。

朋友送来消息后,关露眼圈红红的,哽咽着:“我盼的就是这一天。我中风后,几次想到死,可一想到汉年的冤案还未平反,泼在他身上的脏水还没洗净,我就想,我得活下去,我得活下去,我得替他等到那一天......”

这年的冬天很冷,像这没有温暖的冬天一样,关露也不再有任何留恋。

她给组织寄去了最后一封信,信中做了最后的汇报:1.自己在香山的房产交工,由文化部处理;2.回忆潘汉年的文章写完了。

而她原计划三十万字的回忆录,只写了9万。

1982年12月5日,关露她躺在床上,穿得整整齐齐,干干净净,两手叠放在胸前,脸色苍白而平静,像睡着了一样。

床头边的水没有喝完,两个空的安定药瓶安静的立在一旁。

身边躺着她最爱的塑料娃娃,生前她会给每天给娃娃穿上衣服,盖盖被单,再抱起来看看。

关露走了,没有等到那百花香的春天。

原标题:《与张爱玲齐名的才女,整容后在日本人身边潜伏 | 白乌鸦精选21》