德尼·狄德罗

在消费主义旺盛的当下,“狄德罗效应”大概是许多人离德尼·狄德罗最近的片刻接触了。以一篇散文《与旧睡袍分别后的烦恼》中“越拥有,想要的越多”的念头,哲学家狄德罗预见了两个世纪后被琳琅满目的商品及各色配套物件、服务所簇拥时的困惑。作为18世纪法国启蒙运动代表人物之一,狄德罗留给我们的显然不止这些。近期,狄德罗作品集由上海译文出版社推出。日前在上海建投书局举行的新书分享会上,复旦大学教授徐英瑾、作家维舟与《三联生活周刊》主笔贝小戎就狄德罗作品的当下性展开探讨。他们所面对的问题,也是不少读者在阅读中的感慨:200多年过去了,由前人所发现的那些“关于头脑世界的真相”,为何依旧鲜活?

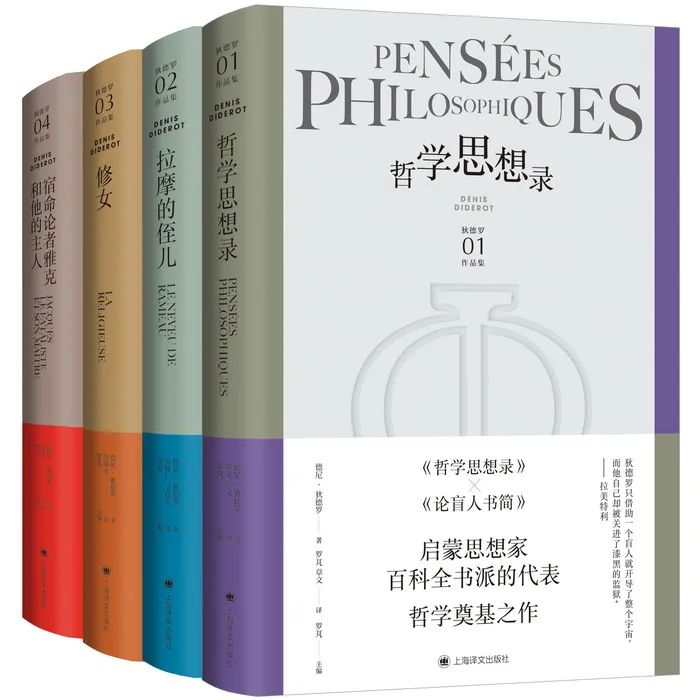

狄德罗作品集前四卷已推出,后四卷计划于明年推出

作为哲学家,狄德罗在文学、戏剧、美学方面都有许多杰出贡献,他不仅是法国启蒙思想家、唯物辩证主义哲学家,也是“百科全书派”的代表人物,在唯物辩证主义和契约论上多有建树。他所创立的“严肃剧种”理论,在戏剧史上形成了划时代的意义,而身为小说家的他,则被认为开创了现代小说的先河,其中《拉摩的侄儿》被恩格斯誉为“辩证法的杰作”,《宿命论者雅克和他的主人》则被米兰·昆德拉誉为“十八世纪小说艺术的最高成就”。以狄德罗为代表人物之一的启蒙时代所倡导的理性、科学与平等,更是了解现代社会的一把钥匙。

米兰·昆德拉致敬狄德罗的三幕剧《雅克和他的主人》

其实,与同期的哲学“大拿”相比,因为行文晦涩难懂,以及译本流布过程的复杂性,狄德罗的作品以及相关研究即使在学界也并非热门。他被黑格尔和歌德盛赞的《拉摩的侄儿》在法国被禁多年,直到他本人去世后才得以“回流”。徐英瑾表示,《拉摩的侄儿》之所以被哲学界重视,是因为他在自己所处的18世纪,便“敢于知道”社会运行的规则,并将其以大量隐喻写在书中。“《拉摩的侄儿》所发生的场所是在巴黎一个很著名的一个下棋的地方,在这种充满博弈的场合中,他通过作品去讨论人世间的百态,以非常好的双关隐喻向我们展示他写这部作品背后的深意。”的确,即使从哲学层面讨论,这部小说也是很难读懂的作品,但狄德罗的独特之处恰恰在于,这部小说不能用忽略作品的文艺成分、筛出结构部分进行分析的主流哲学方式进行解读,而恰恰是在一些细微表达里体现了他的看法。“所以读这部作品最大的难度,是当一个人用一种玩世不恭的语态来说话时,你根本分不清他说的哪一句是真话,哪一句是假话。”在徐英瑾看来,当结合狄德罗独特的人称表达以及当时的社会阶级分化来细读这样一部作品时,会发现“它在细微平缓的地方都是有‘匕首’的”。

戏剧《拉摩的侄儿》海报与剧照

在维舟的理解中,狄德罗所代表的,是在印刷术诞生后,终于能够让自己的声音被更多人所听到的那一批人。“他代表了当时一部分精英阶层的不满情绪,而这种不满导致了批判,并诞生了新的认知。我们如今无论定义他为哲学家,还是文学家,这些身份意义并不大。对他自己而言,哲学论点和小说都只是实现他自己思想的一种载体、一种形式。”比如从作品《论盲人书简》《哲学思想录》中,狄德罗就经常借用他人的视角来达成对现实社会的批判。“这些作品是一个知识分子对于现实处境的真实反馈。充分理解他当时所处的社会,并代入进来想象一下,就会明白其中的道理。”

哲学家陈嘉映曾在一篇谈论《拉摩的侄儿》的文章中发问,有谁能给我们写一个现代版的《拉摩的侄儿》?贝小戎对此表示,在启蒙理性之外,狄德罗始终想要变革社会,但限于时局,他那一代的知识分子只是敏感地捕捉到了一些时代的气息,也并没有看到后来大革命的曙光,他所代表的是一种当时社会系统内部自我更新的能力。

《哲学思想录》《论盲人书简》法文版

对于狄德罗作品中体现出的现代性,也可以放置回当时的社会氛围来理解。徐英瑾表示,在他所处的时代,文艺的形式以戏剧而非小说为主,戏剧就是用来上演的,其结构必须严谨。但在狄德罗的作品中,你已经能读到在主流戏剧之外进行开拓的可能性,想到哪里就写到哪里,完全放任自己的个性来写作,这种随性我们其实更多见于现当代的小说作品。“有意思的是,在他之后的19世纪的小说,如巴尔扎克、狄更斯、托尔斯泰的小说中,写作又回到了戏剧结构的严谨性和长篇的篇幅。狄德罗的写作路线,包括他在《拉摩的侄儿》中展现的类似后现代的先声,需要回到西方后来宗教弱化、信仰支柱一度崩溃的现实中去考量。”这种后现代的声音,也是维舟在狄德罗身上所看到的最为敏锐的部分:“在宗教主导的时代,一些被认为不可变更的价值观其实在现代被逐渐拆解,所谓神圣的东西也已祛魅。但回到当时,在关注瞬间、关注当下,而非永恒这一方面,狄德罗的确是一个先驱。他更加敏锐地体会到这些东西,并从中挣脱出来。”

选自

《狄德罗作品集》导言

文 / 罗芃

在启蒙时代,法国思想家多多少少都与文学结有不解之缘。毋庸讳言,或许是因为对古代文化的崇敬和对柏拉图的景仰吧,在他们心目中,文学较之哲学(广义的)是等而次之的,即便是诗歌、戏剧,与哲学著作也不可同日而语,如果是小说,那就更有拿不出手的感觉,要么用假名遮掩,要么就自嘲一番,表示自己知道这东西不登大雅之堂,不过是闲来玩玩而已。他们倒不像我国宋明理学家那样认为“作文害道”,只不过认为“作文”是雕虫小技,或者套用大理学家程颐的话,是“闲言语”,会招公众笑话。然而令他们意想不到的是,少了这些“闲言语”,他们能不能够名垂青史、流芳百世还真难说哩。就狄德罗而言,如果我们说今天人们对他的文学活动的关注要远远超过对他的哲学活动的关注,大概不算过分。他自己并不看重的小说,今天倒成了他一个耀眼的闪光点,他九泉下如果有灵,一定会万分惊诧的。

在狄德罗故乡郎格勒的拉摩的侄儿雕像,背后是狄德罗雕像

狄德罗的时代,古典主义余威犹存,戏剧依旧是占统治地位的文学形式,要想涉足文学,非涉足戏剧不可。伏尔泰不必说,他是当时首屈一指的悲剧家,其他如孟德斯鸠、卢梭,都写过剧本。卢梭出于加尔文教的信念,也出于一个日内瓦公民的责任感,对戏剧颇多微词,对日内瓦新教徒狭隘的禁戏制度巧言维护,然而他自己却创作(或参与创作)了若干歌剧剧本。戏剧吸引力之大,由此可见一斑。

狄德罗当然也抵御不住戏剧的诱惑,忙里偷闲地写剧本。说忙里偷闲,因为这时狄德罗正担负着《百科全书》的组织工作,还要撰写哲学专著。既是偷闲,时间就有限,根据现存资料,他先后酝酿了起码十个剧本,可是最后成稿的只有三个:《私生子》(1757)、《一家之主》(1758)、《他是好人?还是恶人?》(这个剧本最后一稿大约在狄德罗去世前两年完成,生前未发表)。前两个剧本分别在一七七一年和一七六一年上演,谈不上轰动,却还算热烈,起码狄德罗本人对演出效果很满意。《他是好人?还是恶人?》就一直与舞台无缘了。狄德罗去世八十年后,两位大作家,小说家尚弗勒利和诗人波德莱尔,分别读到剧本,拍案称奇,以为是扛鼎之笔。激动之余,小说家找了法兰西剧院,诗人找了一个二流剧场“快活林”,都是为了推荐这个剧本。法兰西剧院光打雷不下雨,哼哼哈哈拖了几年,把尚弗勒利的心思拖冷了;“快活林”的经理奥斯坦倒很爽快,直截了当把波德莱尔顶回去:“如果我们把狄德罗这部作品奉献给观众,那肯定是令人沮丧的败笔。”(引自《狄德罗全集》(巴黎:1857),第八卷,第一四二页。)

狄德罗的戏剧作品数量有限,影响也有限,然而他戏剧创作的指导思想,即他关于创立严肃剧种的理论,在文学史上却具有划时代的意义。

《宿命论者雅克和他的主人》海报及剧照

严肃剧的提出,针对的是古典主义戏剧。古典主义在十七世纪出尽风头,产生了高乃依、拉辛这样的大师。虽然在古典主义鼎盛期,悲喜剧、牧歌剧等剧种也并未消失,后来又出现了情节剧等新剧种,但是得到正统戏剧观,也就是文学话语权占有者首肯的依旧只有悲剧和喜剧两大类,其他概被视为另类,只不过另类也有另类生存的空间就是了。十八世纪中叶,剧作家尼维尔·德·拉舒塞等人又开创了流泪喜剧,这是一种既非悲剧,也非喜剧的“非驴非马”的新品种,在公众中却好评如潮。按权威文学史家的评价,德·拉舒塞“才能平平”(引自朗松《尼维尔·德·拉舒塞与流泪喜剧》(巴黎:1887),第二三页。),他之所以能够以并不多的九出戏青史留名,全是因为流泪喜剧回应了当时公众扩展戏剧表现范围的要求。

这种要求主要来自蒸蒸日上的资产阶级。百多年来,资产阶级在戏剧中的地位不说屈辱,也是很委屈的。悲剧专门颂扬君主王妃、公侯大臣,求典雅,尚崇高,与资产阶级的生活自然隔绝得很。喜剧里面倒是不乏资产者形象,但大多是受嘲笑的对象。有鉴于此,狄德罗借鉴德·拉舒塞流泪喜剧的形式,郑重提出了严肃剧种的主张。他首先从事物的普遍规律入手为“严肃剧”正名,他说:“一切精神事物都有中间和两极之分,既然一切戏剧活动都是精神事物,就似乎应该有中间类型和两极类型。两极有了,就是喜剧和悲剧。但是人不可能永远不痛苦便快乐,因此喜剧和悲剧之间一定有中间地带。”这个中间地带的剧种,他称之为严肃剧或者正剧。

狄德罗同名小说改编的电影《修女》(2013)

乍看起来,创立严肃剧种似乎只关乎形式,其实不然。狄德罗倡导严肃剧,其历史意义绝不仅仅在于打破喜剧、悲剧两分天下的格局(或者说击破这种排斥其他戏剧形式的暴力意志),还在于让戏剧这种古老的文化形式获得新的生活源泉,让戏剧得到新生。长期以来,古典主义悲剧恪守以神话和历史传说为题材的古训,使得戏剧与现实生活相隔离,即便是借古讽今(例如伏尔泰的戏剧作品),作品描写的生活毕竟还是与一般公众熟悉的生活相去十万八千里。传统喜剧倒是常常把目光投向现实,但是嘲笑丑陋、揶揄恶习的基本写作策略必然限制它的视野,使它对生活的理解与表现带有很大的局限性,不免是残缺的。更为重要的是,它所残缺的正是十八世纪的社会,特别是这个社会的资产阶级愈来愈感兴趣的。简单地说,它残缺的正是普通人生活中的悲欢离合。在人们看腻了那些“宏大历史描述”,听够了那些用特别训练出的语调唱诵出来的华丽词章,感受够了那些伟大崇高却遥远生疏的感情之后,必然要求回归自然,回归自己所熟悉的生活场景,回归个人的世界,回归细琐渺小却亲切感人的感情。一旦审美观的变化与资产阶级文化变革的需要结合起来,对古典戏剧的冲击就不仅仅是形式上的,而必然是一种内在的、革命性的冲击,从根基上动摇传统的贵族文化。

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料、出版书影

1981·文学报40周年·2021

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

原标题:《今日生活的种种困惑,为何总能被哲学家精准预言?| 狄德罗作品集推出》