原创 清华大学清新时报 清华大学清新时报

记者 | 林希颖 贺泽群 刘纬博 陈安琪 戴傲初 邱雨诺

责编 | 邱雨诺

排版 | 黄睿宝

2017年,近3800名学子走入夏雨过后的清华园,成为这座园子里又一年的七字班。

大学之旅绝不平坦。在清华走过的四年,他们见证了学校的多项改革与发展,也经历了疫情带来的深刻影响。哭过、笑过、迷茫过、抉择过,在这条由无数岔路组成的毕业之路上,他们并肩携手、风雨同行。

2021年,七字班走出大学校园。人生旅程刚刚走过五分之一,回首完挥洒青春的四年光阴,他们又站在了崭新的起点。

道路一:大类招生

2017年高考分数公布后,内蒙考生贾书宇收到了清华的招生手册。“当年的招生手册和前一年最大的不同,就是大类招生。”2017年,是清华大学推行“通专融合、大类培养”政策的第一年,所有本科专业被划分为16个大类,全面推行大类招生。

第一次面对大类招生,贾书宇有点紧张。“之前有一个成绩挺好的亲戚报考了浙江大学,但是却分流到了不喜欢的专业,之后大学生活也不是很开心。”(注:浙江大学于2010年开始推行大类招生。)

和贾书宇一样,当年不少考生、家长对大类招生政策有许多疑惑。“实行大类招生是不是为了平衡冷热专业?”“大类分流会不会让大一的学习竞争更加激烈?”“代管院系会影响分流结果吗?”“大类分流和转系会互相影响吗?”招生微信群里,焦虑的家长急切地想知道有关大类招生的一切。

2017年新生报道

图源:清华新闻网

面对家长和考生的疑问,参与2017年河南省招生工作的丁青青老师努力给出最多的帮助。报考能源大类的小刘对丁老师当年讲的故事依然印象深刻。“丁妈妈(注:电机系学生们对丁老师的“爱称”)说她当时在清华读书时,一进学校就要确定专业,而且本科阶段一直也没有选择其他专业的机会。虽然现在上什么专业很大程度上是由高考成绩决定的,但是大类招生毕竟给了我们更多的选择机会,也算是一种未来的可能性吧。”

在回忆当年摸索专业志趣的经历时,化工系17级的李西尧给出的答案同样也是“多尝试”。在环化材大类里,他研究着各学科的培养方案,选修着化工、医药、信息等多个领域的课程,主动找SRT导师聊天谈心,也曾在化工和材料的选择之间有过一阵子小纠结。“多尝试吧,在短暂的一个多学期里,虽然不一定能找到适合自己的方向,但你却可以及时发现自己不喜欢什么。”

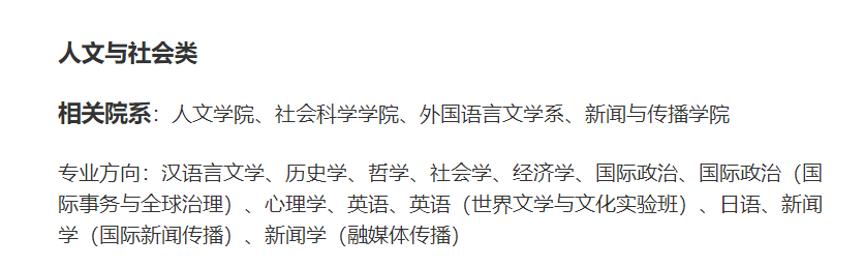

“人文与社会类”是包含人文学院、社会科学学院、新闻与传播学院的“超级大类”。大一学年,学生在人文、社科、新闻、外文四类课程都要修够一定学分。在新闻学院17级的岳颖看来,尽管部分概论课程的深度稍浅,有“蜻蜓点水”的感觉,“但大类培养,更像是点燃火种,而不是灌满水桶”。据她回忆,自己身边的很多同学就是被晋军老师的《社会学概论》圈粉,在分流中坚定地选择了社会学方向。

大类培养强调的“宽口径、厚基础”的特色,也在分流后逐渐体现了出来。李西尧在重组的分7班里遇见了背景多元的新同学,与他们的交流让他受益匪浅。“材料医药化工,多元背景的小伙伴因为共同的选择走到一起,经常能碰撞出精彩的思维火花。”他说。

道路二:游泳测试

2017年3月,清华大学出台了“不会游泳不能毕业”的新规,要求从2017级开始,本科生必须通过入学后的游泳测试或参加游泳课的学习并达到要求,否则不能获得毕业证书(特殊情况除外)。同年9月9日,清华大学“第一堂体育课”后一小时,计划9月17日首批测试的500个名额被一抢而空,测试时,有407名学生顺利通过。

生命学院七字班的老陈回忆,由于会在证书编号上写上自己是第几个通过测试的同学,前几次抢名额的时候,大家非常积极。军训的时候,老陈同院的两位女生无意中在阿甘上发现了“报名入口”,并成功报名,成为了全校第一个和第二个通过游泳测试的同学。与老陈同级的老周也清楚地记得,四年前下发的游泳测试证书上,自己的名次编号是20。

老陈的游泳测试合格证书

受访者供图

由于在大一一次就顺利地通过了测试,世文七的张瀚文对游泳测试的记忆并没有什么特别之处。虽然她笑称这是五道口体校的一次“整活”,但并不过分,毕竟游泳是一项基础的生存技能。她认为测试是学校鼓励大家点亮新的技能点的新方式,平常心地把它看作一次打卡就好了。

谈到得知游泳测试这一新规时的心情,三位同学都感觉“内心毫无波澜”,身边的同学也并没有太大的反应。对于许多本就会游泳的人来说,50米的确是太简单的长度,但对于有困难的同学来说,通过测试可不是那么轻描淡写的事。

七字班的老吕在5月29日刚刚通过游泳测试,摸到终点池壁的那一刻,他知道自己不用再进行第七次测试了。由于没有通过5月13日的测试,他在之后的一周平均一天练一次,有时甚至两次,可那天在游泳馆的两个小时里,他还是经历了两次呛水、一次力竭、一次被踹,终于在第五次顺利超越前面的同学到达了终点。

“泳技没有,毅力倒有的是。”老吕自嘲道。屡战屡败、屡败屡战,在与游泳测试反复“交手”的过程中,负责测试的老师都与他成为了熟人,不仅一次次安慰和鼓励他,还时不时为他提供现场指导。

五月底,老吕终于通过了测试,凑齐了毕业之路上来之不易的碎片。

“上岸的时候连游泳馆的老师都在说,‘你可算过来了’。”他回忆道。

道路三:线上暑研

暑期研修,是许多清华同学的“毕业必修课”。每年暑假,为数众多的清华学子会依托各类项目或个人申请,前往世界各地开展暑期研修。通过一个暑假的研修,同学们在探索中寻找到适合自己的未来道路。

对于生命学院七字班的周立群来说,暑研是他所在的生命科学学堂班的“推荐课”。学堂班为同学承担大部分暑研支出,并且会鼓励同学在暑研结束后,回到学堂班向其他同学分享暑研经历与收获。2020年1月,收到斯坦福大学UGVR暑研项目录取通知时,周立群正独自在英国逛艺术博物馆。他立刻发了一条朋友圈,向国内的好友分享此刻的欢喜。很早开始,周立群便对这所坐落于阳光明媚的西海岸的学校心生向往,再加上项目里有导师与他的研究方向十分契合,前往斯坦福暑研的愿望在周立群的心中扎根发芽。

然而,突如其来的新冠疫情,打乱了包括周立群在内计划出国暑研的清华学子的脚步。2020年四月,由于全球疫情的爆发,正在准备DS702签证表格的周立群,接到项目负责人的电话,得知线下的暑研无法举行。最终在和导师沟通后,15位录取UGVR项目的同学,将暑研转变到了线上。

“在那次暑研以前,我一直都是做湿实验的,对生物信息学并没有特别多的经验。”但由于线上的形式并不允许在实验室中开展实验,导师给周立群写了一份长邮件,和他交流了一项生物信息学的课题。“看到邮件时我的心里是犯怵的,也不知道自己能不能坚持下去,但我后来想明白了,我所要呈现的,就是一个小白慢慢成长的故事。”

在完全陌生领域开展为期两个月的线上暑研,对周立群来说是一个巨大的挑战。一开始,他安装不了生物信息学分析需要的软件,跑代码时常跑不通。有次,师姐建议他在序列预测中使用一个机器学习的模型,但那时的周立群完全没有机器学习的基础。“所以我狂补了机器学习的课,抓住了身边所有和它有关的学习资源,去请教师兄师姐,最终完成了一个简单的模型,还挺有成就感的。”

和周立群相似,2020年暑假,许多无法出国的清华同学将暑研转变了线上。在这前所未有的暑研形式中,他们面临了更多的困难,但也有了一些意想不到的“难忘时刻”。周立群所在的UGVR项目中的同学,自发组织了每周一次的UGVR Talk,由一到两人分享自己的研究领域。身处家里的周立群,通过一方电脑屏幕,了解了计算机同学所理解的机器学习、核酸电泳仪器的制备。“后来,项目里的同学可以说成为了一辈子的好朋友,我们甚至在七月底,一起在上海见了个面。”

2020年UGVR项目线下见面会

受访者供图

“线上暑研的遗憾确实是有的,没有机会去看一眼校园,没有办法和导师面对面地交流,”周立群回顾暑研时说,“但肯定还是收获多,无论是专业技能的成长,还是遇见了许多志同道合的朋友。”

线上暑研的经历更加坚定了周立群选择出国深造的想法。今年暑假,他将带着来自耶鲁大学的offer,去大洋的另一岸研究他感兴趣的免疫学,走进另一座大学校园,继续书写自己的青春故事。

终点:毕业设计

2021年6月2日,因疫情防控政策作别清华园一年半的朱明珠,带着自己以马来西亚宗教为主题的毕设纪录片,在线上完成了自己的毕业答辩。

乩童(一种职业,是原始宗教巫术仪式中,天神跟人或鬼魂跟人之间的媒介,类似西方宗教所称的“灵媒”。)沐浴焚香,端坐在特制的椅子上,两旁的助手唱着祭词。在熏香和奇特的歌声中,乩童紧闭着眼睛,一动不动的样子像是与这个世界断开了连接。突然间,这种诡异的寂静一瞬间转为狂乱,乩童的身体剧烈地晃动,向地上吐口水,从前一秒的沉默中解脱出来,进入完全相反的状态,也就是在这个时刻,仪式的主人公——二爷伯(黑白无常中黑无常的别称)被请到了人间。乩童的晃动越来越慢,神灵也就越来越牢固地占据乩童的身体,终于,生理上的震颤停止了,而对参与仪式的人们来说,身体的主人却在精神上转换了角色。两旁的助手为二爷伯拿来烟斗和小扇子,请神灵抽烟喝酒,提供香火钱的善男信女也就在这时来向神灵问事。这是2020年12月中旬,因为疫情返回马来西亚的近一年后,毕业答辩的半年以前,朱明珠在家乡为自己的纪录片进行的第一次拍摄。

纪录片的主人公就是仪式中的乩童。在自己拥有全马来西亚最多庙宇的家乡小镇,朱明珠为自己选定了这位主人公。乩童与其说是一种职业,不如说是一种身份,影片中的乩童在与朋友合办寺庙之外还有着正职,但作为外籍劳工代理人的他在现阶段疫情严重的马来西亚无法申请到工作准证,只能在家人党的咖啡店帮忙,也有了更多的时间投入宗教活动。这样看来,疫情的肆虐似乎反而帮助了朱明珠的拍摄,但事实并非如此。

今年初,意识到自己不可能返回学校制作毕设的朱明珠面对着许多现实问题:无法获得学院的设备支持需要自费购买拍摄设备、线上难以与指导教师积极沟通、在家做毕设的焦虑......但其中最让她忧心的,还是马来西亚随着疫情发展不断变化的管制令。

2021年1月13日开始,马来西亚实行有条件行动管制令,宗教活动被严格限制。这条禁令被严格执行到2月4日,之后管制有所放宽,但朱明珠家乡的限制仍较为严重。这给朱明珠的拍摄带来的严重打击——原本希望能大展拳脚将“马来西亚宗教”作为纪录片主线的她,在日子的流逝和素材的严重缺乏中,不得不转换自己的拍摄思路,将全片聚焦在这位12岁做梦感应神灵的乩童身上。朱明珠真正下定决心转变方向是在今年3月,距离她的毕业答辩还有3个月。

谈起毕业,朱明珠使用“虚浮“这个词来描述自己的感受。线上的毕业答辩、线上的毕业典礼,甚至搬离宿舍都是在线上完成。这场毕业中,她的角色游离于亲历者和旁观者之间。把自己和几位线上答辩同学在大屏上的面孔手动“添加”到答辩现场合照中后,朱明珠还要线上处理搬离宿舍的相关事宜:水木帮上找了同学帮忙装箱行李,再联系快递寄回马来西亚。在这之前,朱明珠所在的国际生宿舍已经在她无法返校的情况下经历了一次搬迁,她甚至无法与帮忙的同学描述物品的状况。明珠本科四年的回忆就这样匆匆忙忙地离开了清华。

今年4月,明珠与其他同在马来西亚的清华毕业生联系厂商,组织了一次学位服团购。如同仍未发货的学位服,朱明珠的毕业也好像一场遥远而朦胧的想象,充斥着“想做点什么又感觉不能做”的无奈。但即使匆忙,朱明珠的身份也确实是从本科生变成了毕业生。6月27日的线上毕业典礼之后,朱明珠最后一次转发了毕业相关的推送,简简单单地打下了六个字:

“毕业快乐,再见。”

原标题:《从走入到走出:我的大学,我的四年》