近日,航空工业党组在共产党员网刊发署名文章《赓续精神血脉传承红色基因 在新时代大力弘扬航空报国精神》。今天,我们推送第二部分,让我们一起重温航空报国精神中蕴含的那些红色基因。

立足新时代

航空报国精神传承红色基因

70年披肝沥胆、风雨兼程,新中国航空工业从无到有,构建起门类齐全、规模宏大的航空工业体系,实现航空武器装备的系列化发展。取得辉煌成就的根本原因,是航空工业一直坚持党的领导,用党的初心使命、价值坚守、精神品格构筑起航空报国精神,使之形成一个以“报国强国”理想信念为主轴,忠诚、奉献、创新、逐梦融为一体的价值坐标,指引着一辈辈航空人的事业追求与人生航向。

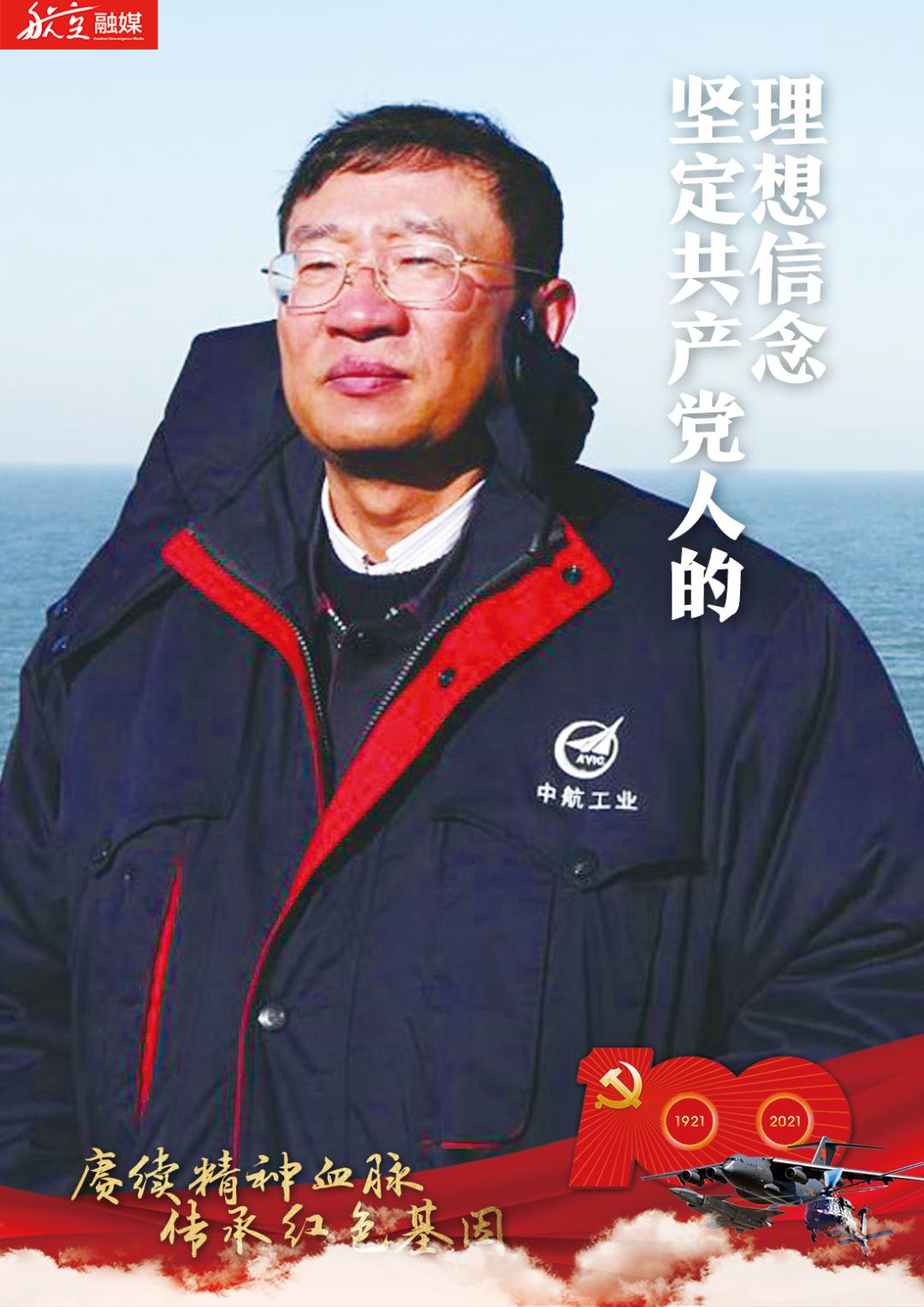

坚定共产党人的理想信念

习近平总书记指出,“坚定理想信念,坚守共产党人精神追求,始终是共产党人安身立命的根本。”革命理想大于天,航空人将共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想转化为航空报国的具体行动,使航空工业成为支撑大国崛起的重要力量。

罗阳是我国舰载机歼15的研制现场总指挥,在歼15首次舰上起降成功后,突发急性心脏病,因公殉职。习近平总书记作出重要批示指出,罗阳同志秉持航空报国的志向,为我国航空事业发展作出了突出贡献,号召全体党员、干部学习罗阳的优秀品质和可贵精神。罗阳长期坚守科研技术与管理一线,夙夜兴寐、务实创新,为使中国屹立于世界航空强者之林鞠躬尽瘁,他一直坚守这样的信念:“航空报国是使命,不是荣誉”。航空报国的使命感、责任感与崇高感,召唤着无数英才投身其中。

航空工业初创时人才奇缺,在党的号召下,大批航空专业人员、党员干部、能工巧匠、青年学生都以能参加新中国航空工业的建设为莫大光荣,当年北京航空学院大门口的醒目标语——“欢迎您,未来的红色航空工程师”,令多少学子无比振奋和喜悦。信念铸就辉煌,许多航空工业的创建者在回首往事时,都有一个不约而同的心声,那就是“为祖国航空拼搏一生”是光荣的、是值得的。

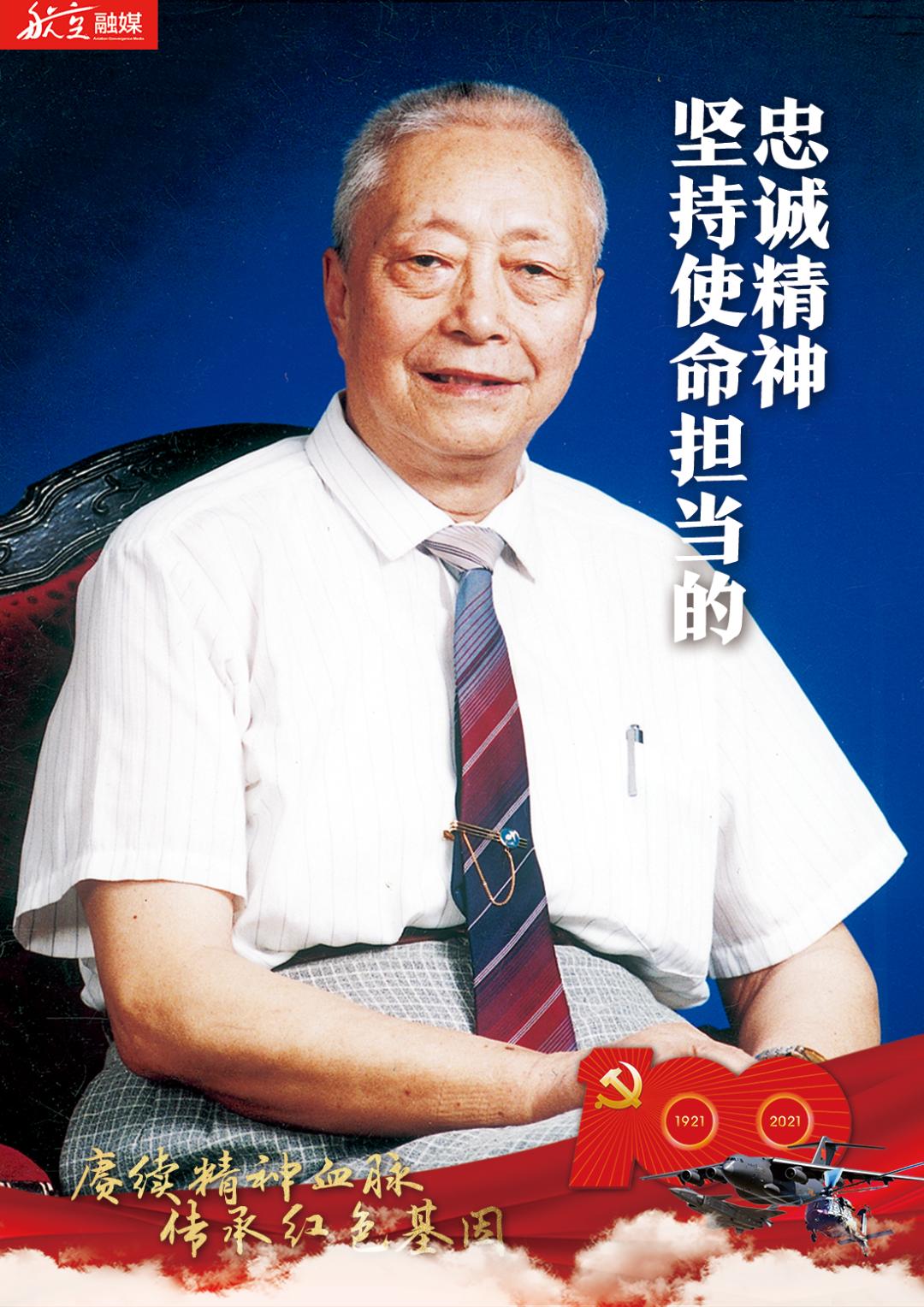

坚持使命担当的忠诚精神

习近平总书记强调,“对党忠诚,不是抽象的而是具体的,不是有条件的而是无条件的”。忠诚是航空人最鲜明的政治本色,就是一生跟党走,爱国敬业,舍小我为大家,将个人荣辱与国家命运紧密相连。

吴大观是我国航空发动机科研事业的开拓者和奠基人,毕业进入贵州大定的深山沟,开展早期航空发动机制造工作。他1949年入党,具有坚定的共产主义信仰,始终坚持党性原则和组织观念,把紧张工作当成最大幸福,把攻关胜利作为最大快乐,把研制出世界一流的航空发动机作为最大心愿,不知疲倦、忘我工作,他在笔记本上写到“什么时候拿出你们的产品来献给党”,“看不到我国自行研制的发动机,我死不瞑目!”

新中国飞机设计事业的奠基人徐舜寿,他的毕生奋斗目标就是为新中国设计自己的飞机。他主持创建第一个飞机设计室,带领团队自行设计制造首架喷气教练机,又参与组建了我国第一个大型飞机设计所;他学为人师、行为世范,成为飞机设计的一代宗师;他走南闯北,经历多次岗位调动,但他说,“只要让我搞飞机,到哪儿都行”。

航空工业的优秀人才,以他们的革命热忱、渊博学识、人格风范,以对组织、对同志、对待大是大非的真诚和坚守,为航空事业奋斗终身,践行对党的绝对忠诚。

坚持坚韧执着的奉献精神

习近平总书记指出,“我们共产党人讲奉献,就要有一颗为党为人民矢志奋斗的心”。奉献是航空人最可贵的高尚情怀,也是航空工业为国为民的价值体现。20世纪六七十年代,中央一声令下,数万航空人打点行装、踏上征程,“好人好马上三线”,以高度的政治热情,历经艰辛、排除万难,在荒地上、沟壑里、山洞中新建了大批航空工厂和科研单位,他们中的许多人与子孙后代至今仍然扎根三线,“献了青春献终身,献了终身献子孙”。

中国工程院院士、航空动力专家刘大响付出30载光阴扎根偏远山沟,建成亚洲第一个高空台。他在自己70岁生日时写下一篇自勉诗,“一生成长党指引,知恩图报中国心,老牛自知使命重,不用扬鞭自奋蹄”。为了祖国的航空事业,有人付出青春与才智,有人挥洒辛劳与汗水,有人淡泊财富与地位,更有人不惜牺牲生命去践行使命。

空空导弹专家、航空科技英才董秉印主持研制新一代自行设计的空空导弹,在首发失利后毫不气馁、顶住压力,带领团队与时间赛跑、同困难较量,终获成功。他用9天时间绕了祖国大地一圈为新型号进行技术协调与科研攻关,由于劳累过度,突发心脏病不幸去世。

像罗阳、董秉印一样献身航空、英年早逝的案例并不少见,为了歼10的杨宝树、许德,为了歼轰7“飞豹”的龚鑫茂等等,他们用生命恪守了“航空报国”的铮铮誓言。

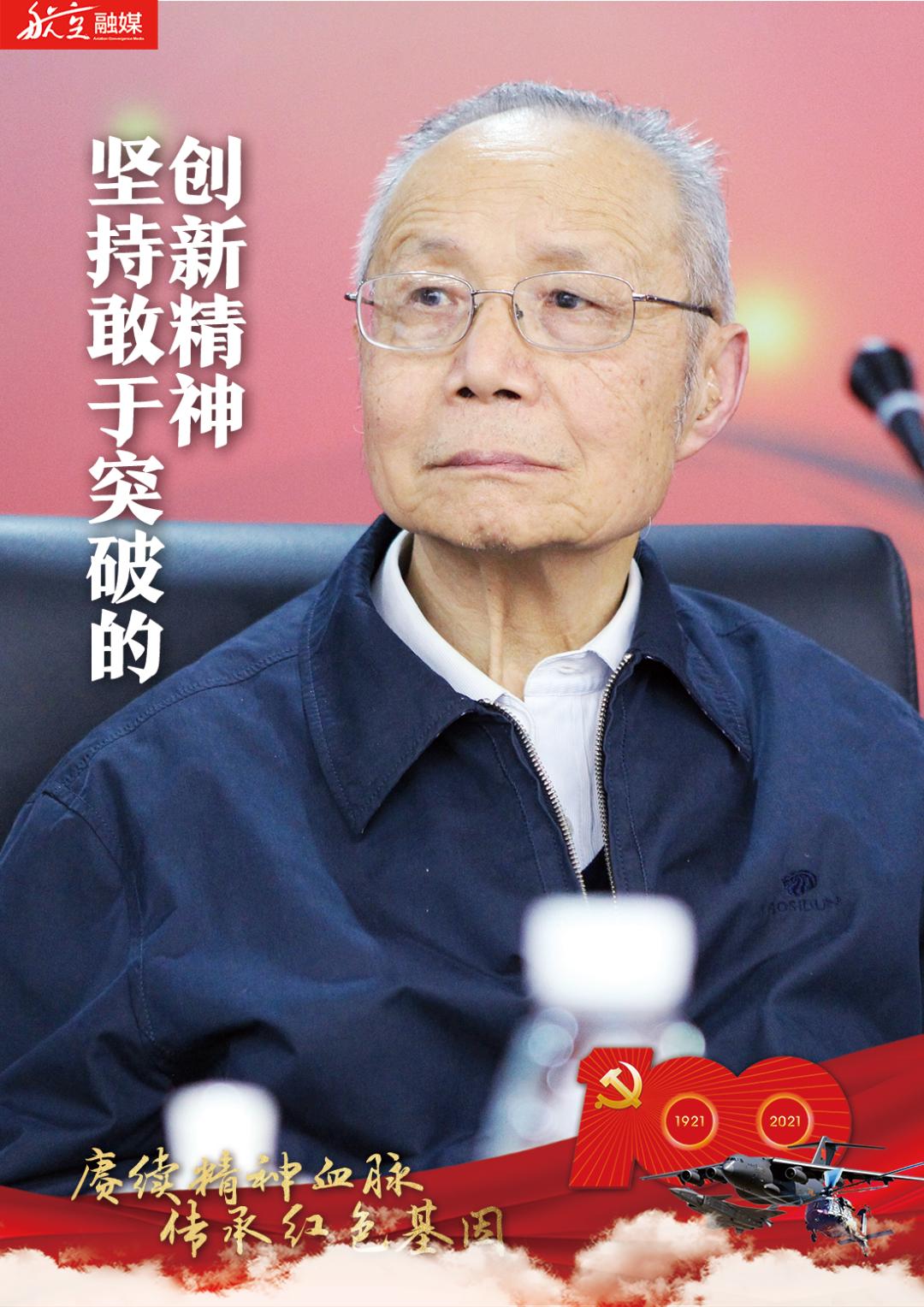

坚持敢于突破的创新精神

习近平总书记阐述的科学家精神、企业家精神、劳模精神中有一个共同点,就是创新。习近平总书记强调,“要坚持走自主创新之路,要有这么一股劲,要有这样的坚定信念和追求,不断在关键核心技术研发上取得新突破”。创新是航空人最昂扬的奋进姿态,它源于航空人坚持真理、实事求是、敦本务实、勇闯新路的长期努力。

两院院士顾诵芬是中国飞机气动力设计的奠基人,当歼8在研制中遇到跨声速振动难题,由于地面试验无法找到原因,顾诵芬在不具备空勤身体条件的情况下,瞒着家人,搭乘歼教6飞机先后三次上天,忍受着常人难以想象的身体不适,仔细观察歼8飞行流线流场,最终找到原因,解决了问题。顾诵芬追求创新突破的动力不是个人成就,他曾讲,“我深深地体会到没有共产党就没有新中国,也就没有我个人的一切。我要在党的教育下,树立革命的人生观,为祖国的航空科研事业做出贡献”。

航空工业的创新除了优秀人才引领,更多的是团结坚守与协同攻关。文革期间,工厂派系斗争激烈,但在歼8研制现场,所有人员达成共识,各派一律不亮观点,全力确保研制任务。气动弹性专家管德院士讲,研制歼8是他们那一代人度过“十年动乱”的强大支柱,这体现了航空人不变的初心,就是矢志创新,为祖国设计制造出先进的飞机。

坚持接续奋斗的逐梦精神

习近平总书记指出,“中国人民具有伟大的梦想精神,中华民族充满变革和开放精神”。逐梦是航空人最笃定的高远志向,以梦为羽、止于至善。

2016年7月,我国自主研制的大型多用途运输机运20正式列装部队,标志着我国航空设计制造能力迈上新台阶,中国工程院院士、运20总师唐长红认为,航空装备是时代的产物,要在未来几十年内保持先进性与竞争力,“一个飞机设计师心中装的是星辰大海和未来世界”。2018年2月,我国自主研制的新一代隐身战斗机歼20列装部队,中国科学院院士、歼20总师杨伟讲,“一个人首先得有梦想,必须把这个目标化成你当前行动的一些小目标,在小的台阶上一步一步往前走,他总是向上发展的,总是健康的,总是心情愉悦的。”

奋进新时代,一批又一批优秀的航空人成长成才。沈飞公司方文墨不断提升理论和操作水平,创造了“0.003毫米加工公差”的“文墨精度”,被誉为“全国最好的钳工”;西飞公司薛莹在转包生产领域深耕数十载,工作精益求精,她的团队所交付产品的效率与质量令国际客户刮目相看,展现出中国制造的品质与实力,为航空争气、为祖国增光;空空导弹研究院鲁宏勋几十年如一日发奋工作,成为导弹数控加工领域的著名专家,他致力于技艺传承,培养出大批优秀骨干在世界技能大赛上斩获殊荣。

70年磨砺成长,航空人已经找到自己的逐梦之道,这就是在党的领导下,坚持走中国特色社会主义道路,探索中国特色航空工业发展模式;70年薪火相传,逐梦的火炬已经传递到新一代航空人手中,心怀家国、艰苦奋斗、矢志创新、自立自强,为建成新时代航空强国持续奋进。

铁粉必看

原标题:《立足新时代 航空报国精神传承红色基因》