光影记忆

上海 梅芳里

第一个居委会

前

言

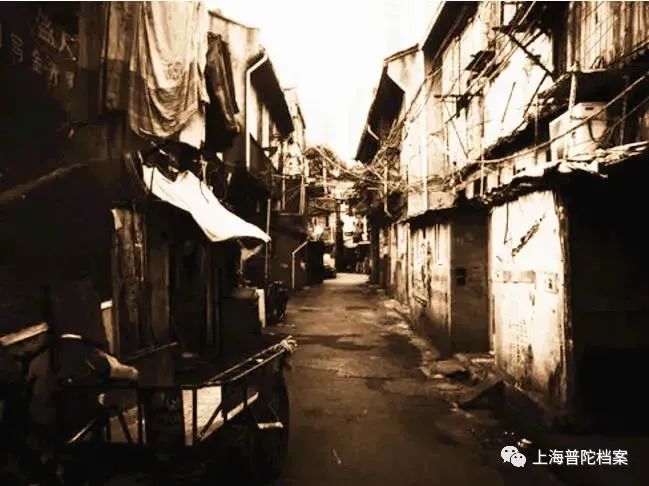

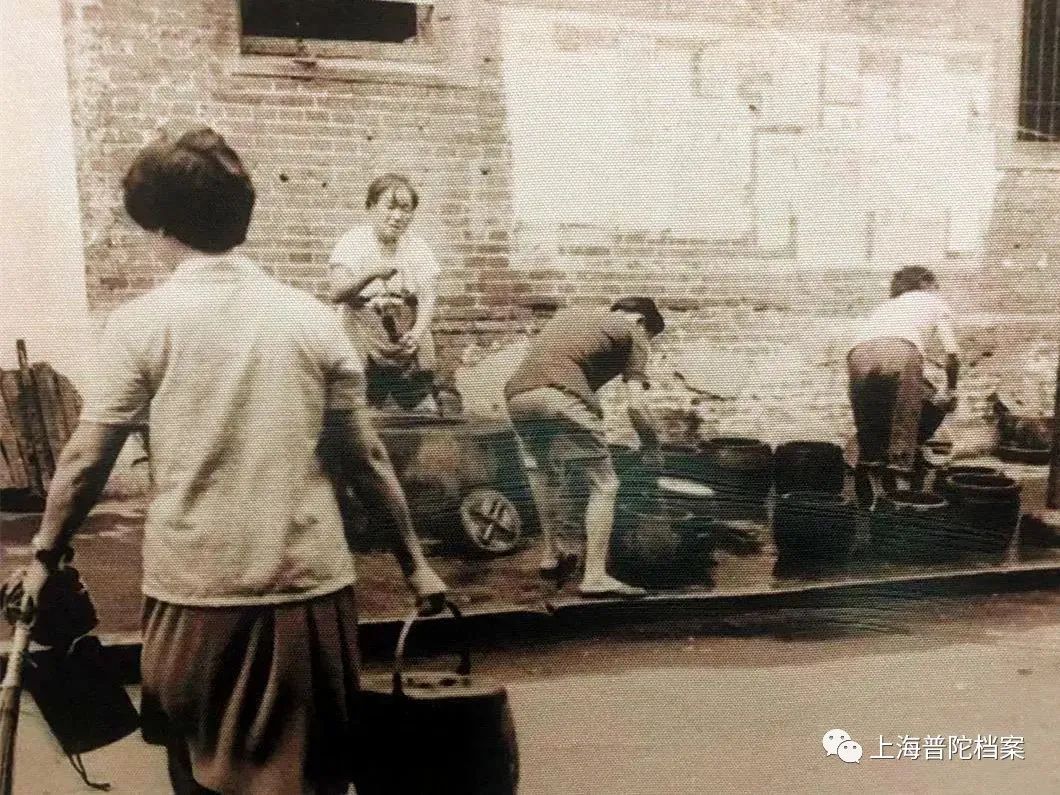

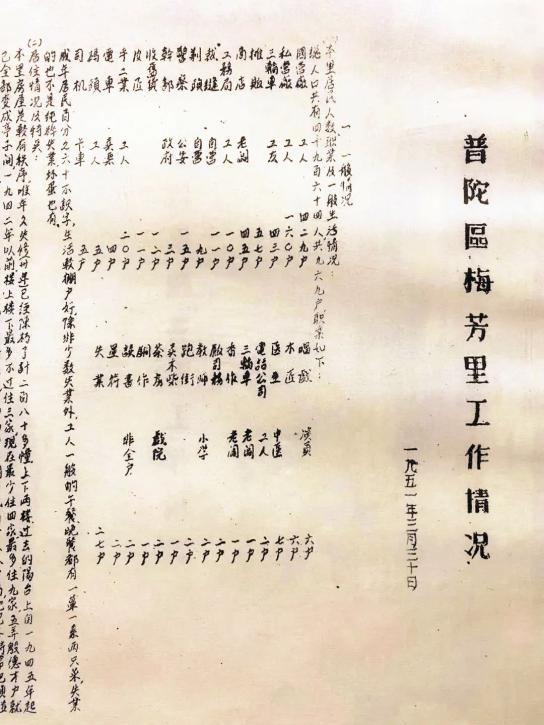

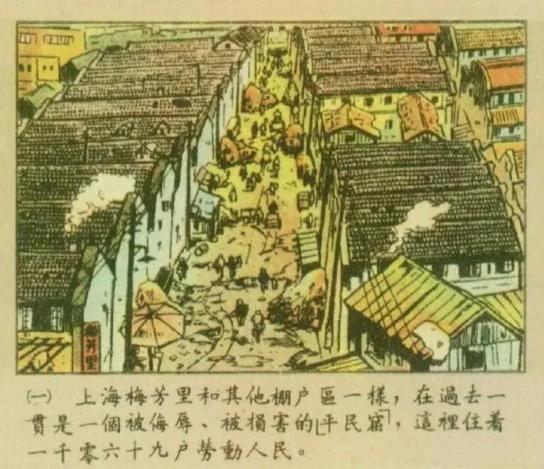

“梅芳里”是新中国成立后上海市人民政府建立的第一个居民委员会。 梅芳里的旧址位于如今的亚新生活广场,北至长寿路、南至新会路。老梅芳里内有1条主弄和38条支弄,每条里弄住18户人家,共计1090户,常住居民4336人,劳动人民占95%。

红梅向党七十载

礼赞百年复兴路

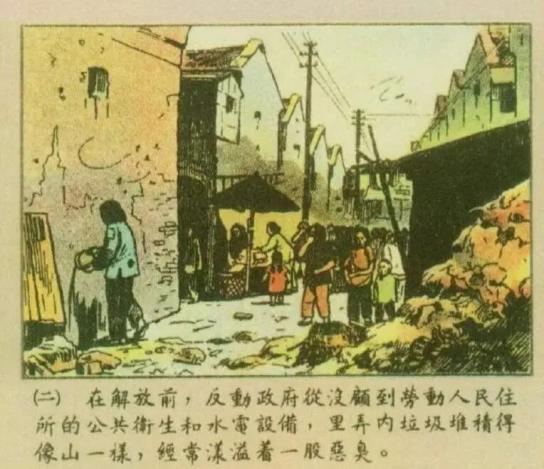

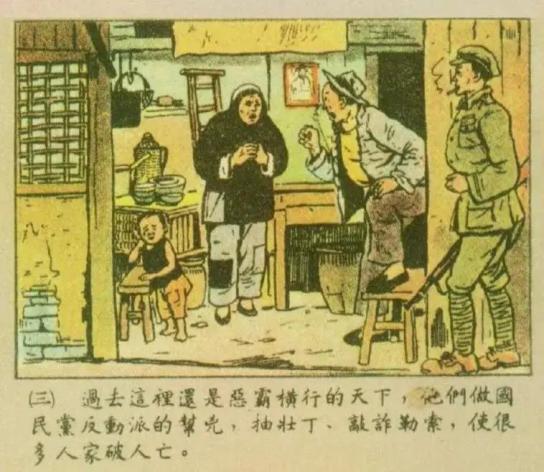

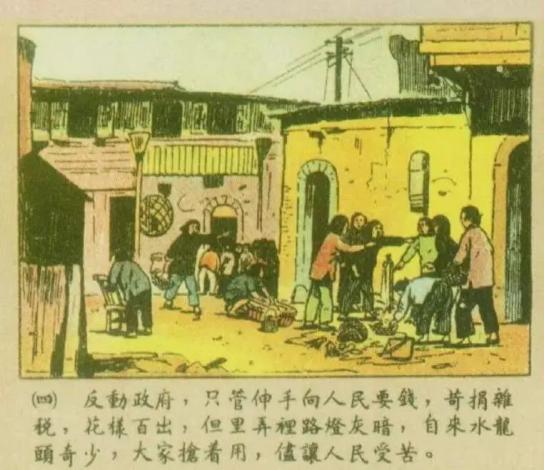

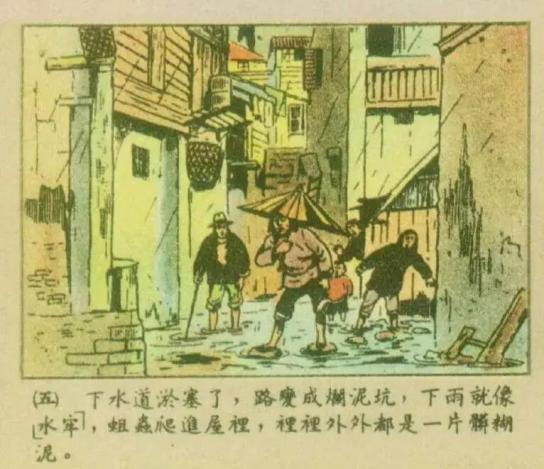

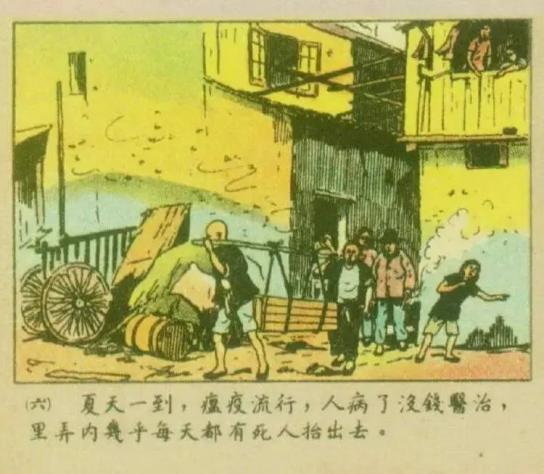

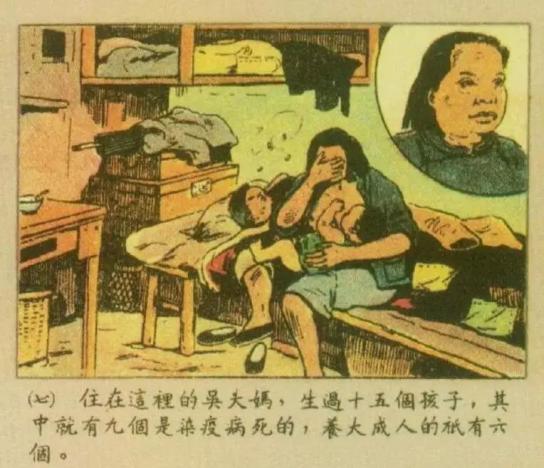

旧社会时期,梅芳里所在地不仅环境糟糕,还是流氓恶霸、反动派活动的中心,有国民党、薄刀党、斧头党、塌尿党等反动组织,劳动人民被欺压得白天不敢出门、晚上不敢点灯,总是人心惶惶。弄堂里还流传着这样一首歌谣:“破房屋,阎王路,睡床上,空着肚,大雨小雨穷人苦,半夜起来移床睡。”

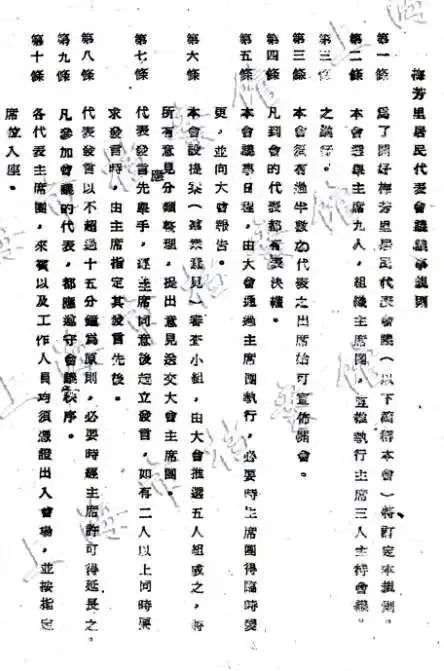

上海第一个居委会

是这样成立的

1951年4月19日

陈毅在上海市第二届第二次各届人民代表会议上布置了年度工作任务, 必须进一步扩大民主范围,重点试行里弄、大厦居民代表会议的工作, 大踏步地推进与扩展民主, 加强人民民主制度。

1951年4月20日

上海市召开街道里弄代表会, 时任市民政局长曹漫之作街道里弄组织建设的总结报告, 提出为了搞好街道里弄的福利和安全工作, 必须加强里弄组织,并提议将原有的人民冬防服务队改组为街道里弄居民委员会。会议确立以“国棉一厂”工人为主体的住宅区梅芳里为试点, 摸索建立居民委员会的经验。

1951年4月23日

上海市、普陀区两级民政部门派驻工作组,为梅芳里建立居民委员会的筹备试点开展了指导工作。选举前,筹委会为防止居民有“马马虎虎选一个算数”的想法,广泛地展开了宣传教育工作。利用座谈会、个别漫谈,以及黑板报等方式提出“好人当选代表,为大家服务是光荣的”口号。随时发现问题,随时予以解决。经过大家讨论,认为当代表的条件,除开规定应为十八岁以上的本弄居民以外,并必须是没有戕害过人民的。

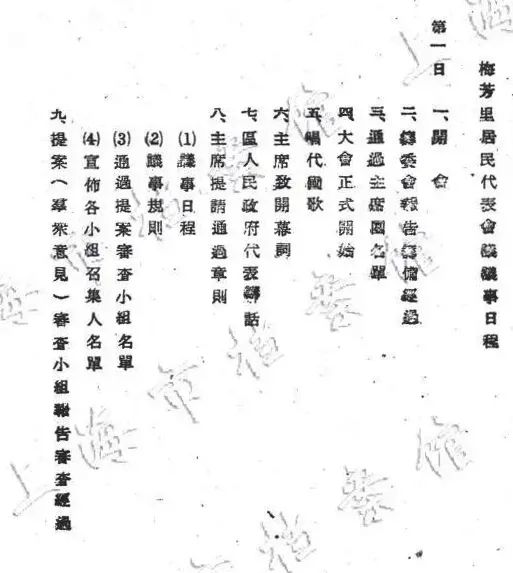

1951年5月1日

当选代表的人因为自己是经过群众认真选出来的,所以特别感觉光荣,责任也分外的重。许多代表很负责地穿梭在各支弄里,不停地搜集提案,倾听群众意见。他们拍胸脯保证一定要开好会议,当好代表。

1951年5月19日

梅芳里召开居民代表会议,一千多居民自发敲锣打鼓,扭着秧歌欢送代表。

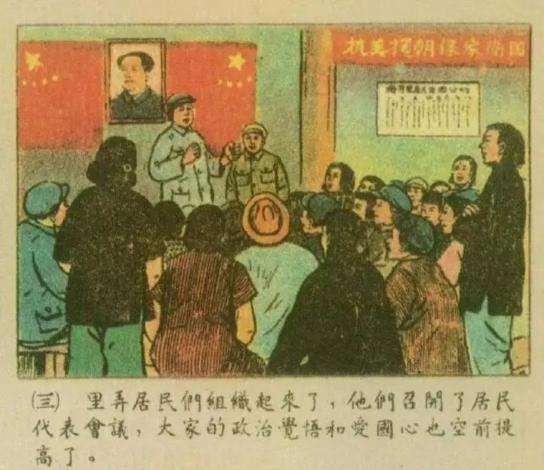

根据人民政府拟定的办法,38条里弄共计推选代表53人,一致表决同意成立梅芳里居民委员会。选出了15人任委员,其中正副主任3人。委员会下设总务、福利、安全、卫生、文娱五个组。委员会的任期和代表一样,半年改选,可以连任。代表对居民负责,委员对代表会负责。

会议的召开是进一步推进人民民主的标准。代表在三天讨论中,一共提出了164条提案,不但建立了本里的组织,还解决了迫切与可能解决的里弄福利问题。委员会是群众自己的组织,更能密切联系群众,发挥群众的积极性,进一步保证在政府领导下,贯彻“大家事大家办”的精神。

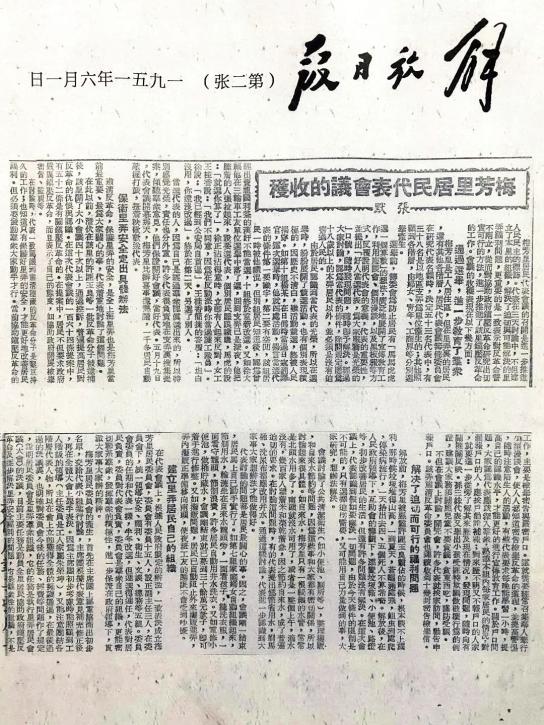

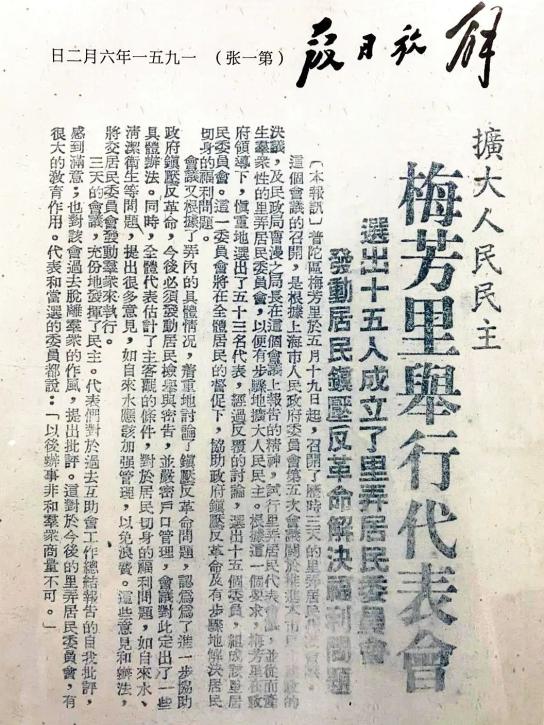

1951年6月2日

《解放日报》连续两天刊登新闻,标题分别为《梅芳里居民代表会议的收获》《扩大人民民主 梅芳里举行代表会——选出十五人成立了里弄居民委员会 发动居民镇压反革命解决福利问题》。

记者详细报道了梅芳里召开三天的会议,充分发挥了民主。代表们对于过去互助会总结报告的自我批评感到满意,也对该会过去脱离群众的作风提出批评。这对于今后的里弄居民委员会有很大的教育作用。代表和当选的委员都说:“以后办事非和群众商量不可。”

1951年6月8日

经普陀区人民政府批准, 正式挂牌成立梅芳里居民委员会。

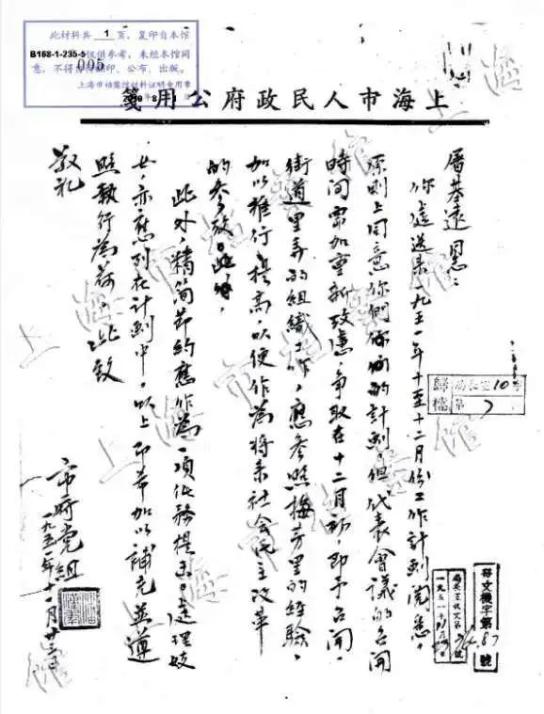

1951年11月23日

上海市人民政府党组为加强里弄组织,对全市推广组建居民委员会作出书面批示:“争取在十二月初即予召开街道里弄的组织工作,应参照梅芳里的经验,加以推行提高,以便为将来社会民主改革的参考。”

从梅芳里第一家挂牌成立的居委会起,至1952年底, 上海全市共建立居委会3891个, 委员49854人, 包括人口421余万人,占全市街道里弄的90% 。

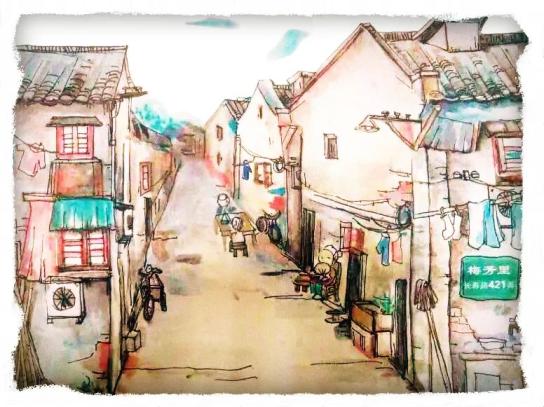

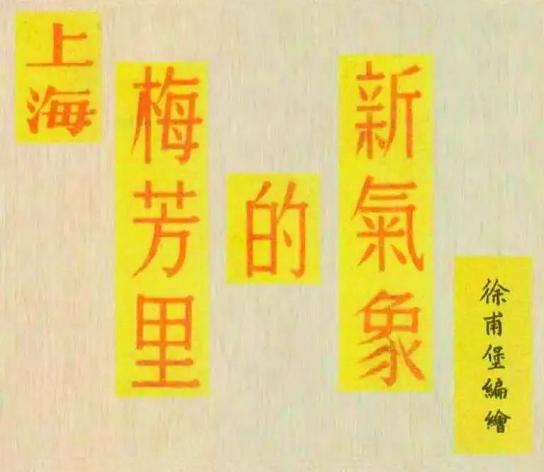

连环画

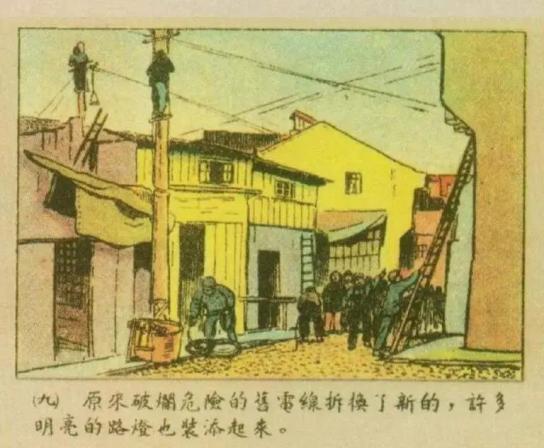

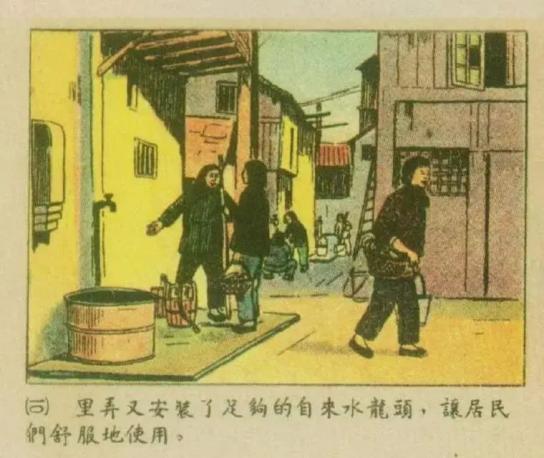

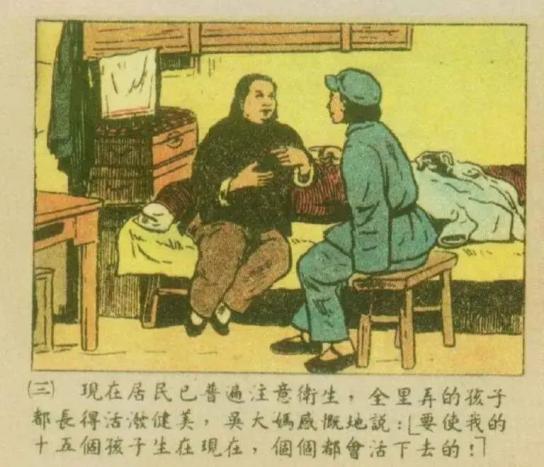

上海梅芳里的新气象

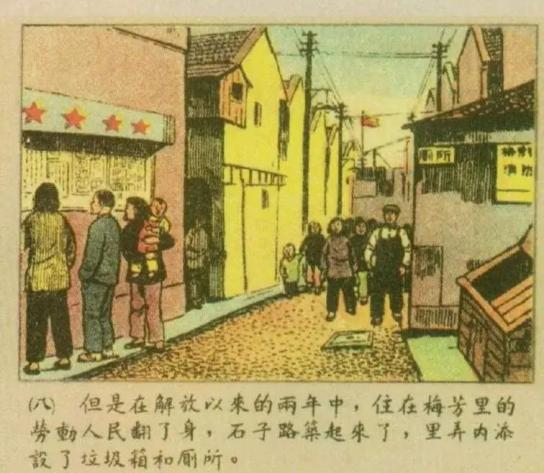

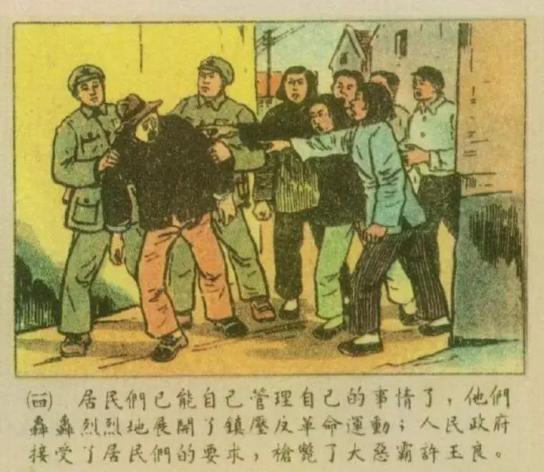

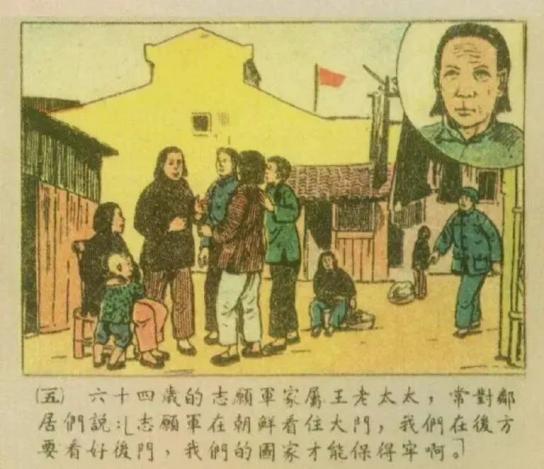

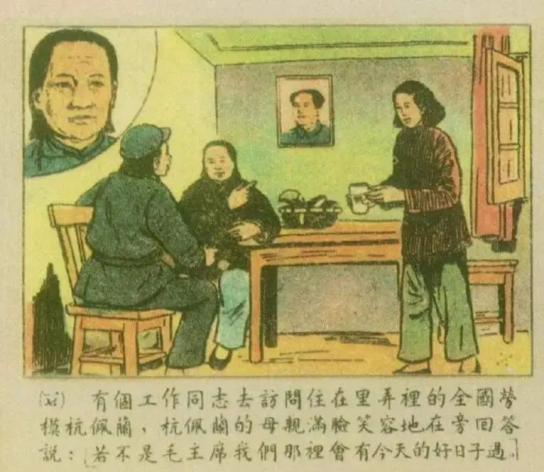

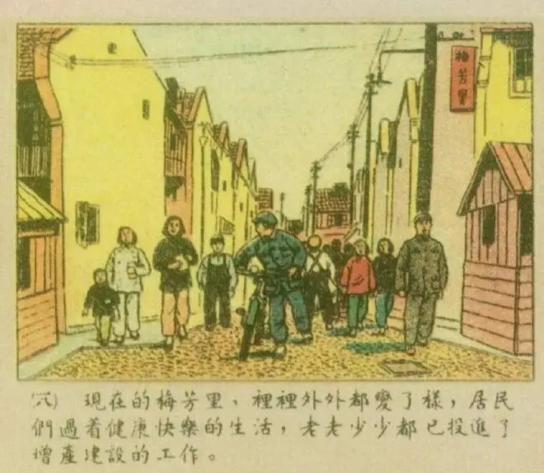

梅芳里居委会成立后,以居民自治的形式着手解决了数不胜数的民生问题,还组建了图书馆、托儿所、活动室等一系列便民设施。使得梅芳里从旧社会脏乱差的“平民窟”形象,摇身一变成了新中国工人居住区的典范。

为了纪念上海第一家居委会的挂牌成立,更为了体现梅芳里焕然一新的面貌,1952年2月全国发行的《连环画报》第十八期特地刊登了连环画故事《上海梅芳里的新气象》。

回望来时路,70年前的1951年

新中国成立后

上海挂牌成立的首个居委会

在长寿路街道的梅芳里诞生

· 如今的梅芳里居委会 ·

资料:上海普陀档案、长寿视野

原标题:《时光倒回70年前,普陀这里发生了一桩重要事……》