原创 Light 中国光学 收录于话题#中国光学4个

编者按

近期,《中国光学》2021年第3期文章 Polarization lidar gain ratio calibration method: a comparison / 偏振激光雷达增益比定标方法对比研究 被选为当期封面文章。《中国光学》执行主编李耀彪博士特别邀请该篇文章的通讯作者浙江大学光电科学与工程学院刘东教授,对其进行封面故事采访。

刘东教授针对颗粒物探测激光雷达的基本应用、定标技术、发展趋势与面临挑战等热点与关键问题进行了深入解答,并分享了研究团队代表性工作与重要成果。本期,让我们一起走进刘东教授的研究团队,了解封面文章背后的故事。

论文信息

TONG Yi-cheng, TONG Xue-dong, ZHANG Kai, XIAO Da, RONG Yu-hang, ZHOU Yu-di, LIU Chong, LIU Dong. Polarization lidar gain ratio calibration method: a comparison[J]. Chinese Optics, 2021, 14(3): 685-703. doi: 10.37188/CO.2020-0136.

童奕澄, 童学东, 张凯, 肖达, 戎宇航, 周雨迪, 刘崇, 刘东. 偏振激光雷达增益比定标方法对比研究[J]. 中国光学, 2021, 14(3): 685-703. doi: 10.37188/CO.2020-0136.

论文网址

http://www.chineseoptics.net.cn/cn/article/doi/10.37188/CO.2020-0136

期刊封面 | 《中国光学》 2021年 第14卷 第3期

访 谈

Q

李耀彪(执行主编):您研究的激光雷达类型似乎和我们常见的车载激光雷达、测绘激光雷达不太一样,请问这种激光雷达的主要用途是什么?

A

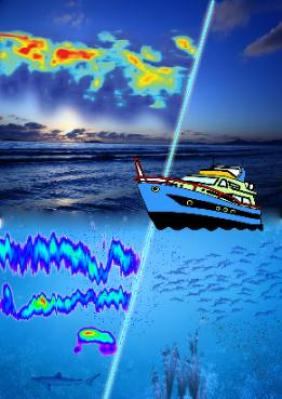

刘东(通讯作者):我们团队主要研究颗粒物探测激光雷达,用于获取大气气溶胶和云,以及海洋浮游植物等颗粒物的高精度、高灵敏度垂直廓线信息。利用颗粒物探测激光雷达对颗粒物及云的光学及微物理特性进行立体探测,不仅对厘清大气污染的形成、演化及传输机制有根本的指导作用,也对更理论、更系统的研究气候气象具有重要的科学意义。

另外,通常的被动遥感手段能够实现大范围二维遥感探测,却受限于垂直探测能力及光照条件。如果将激光雷达获得的廓线信息与被动遥感的宽幅面二维信息相结合,即可实现大覆盖面、高垂直分辨率的三维结构,进而高效获取全球大气及海洋颗粒物的立体分布信息。

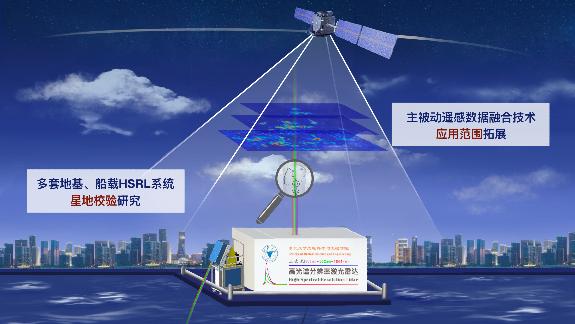

图1 浙江大学云及气溶胶激光雷达观测实验室

Q

李耀彪(执行主编):请问颗粒物探测激光雷达具体有哪些应用?

A

刘东(通讯作者):在大气中,以气溶胶及云为代表的悬浮小颗粒与大气环境、气候气象等密切相关;在海洋中,以浮游植物、泥沙等为主的悬浮颗粒物在海洋生态环境、海洋生物资源等领域发挥着重要作用。高精度探测大气及海洋颗粒物光学及微物理特性的“四维分布”,可明确其形成、演化及传输等关键过程,对区域及全球生态环境研究和气候问题的解决意义重大。

这里举几个简单的例子:我国现有的大气环境监测以地面监测站点为主,常分布于城市及相关重点地区,可反映监测站点附近的大气污染情况。然而,沙尘、生物质燃烧等颗粒物常在大气边界层上方乃至对流层顶进行跨区域长距离传输并沉降,仅靠地面监测无法对这些颗粒物污染进行有效探测与预警。如果使用激光雷达给大气做个“CT”扫描,那么污染物的位置就一目了然了。又比如,在水文研究当中,富集水藻、浮游生物的真光层及其以下的水体层次特性通常需要使用原位探测仪器一点点深入水中进行逐点探测,效率较低,而使用激光雷达就可以很方便地获得水体的层次信息——比较有趣的是,有时候我们还会探测到鱼群。

图2 颗粒物探测激光雷达对大气海洋探测示意图

Q

李耀彪(执行主编):您能简单介绍一下本期封面论文中提及的退偏比与增益比这两个关键词的概念吗?

A

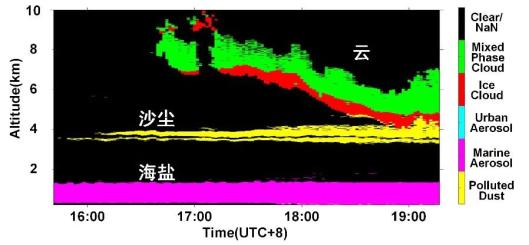

刘东(通讯作者):退偏比作为颗粒物的一种重要光学特性参数,表征了颗粒物后向散射光偏振态相对于入射光偏振态的变化程度,包含了颗粒物的形状信息,常被用于颗粒物的类型识别及大气中云的热力学相态识别等。

增益比是颗粒物探测偏振激光雷达的重要系统参数,表征了该激光雷达两正交偏振通道之间光学、电学增益的差异程度,可用于校准退偏比数值。因此,增益比的准确定标直接影响了退偏比的探测精度,对实现上述目标的高精度探测有着重要意义。

图3 颗粒物与云的类型识别

Q

李耀彪(执行主编):请问目前常见的颗粒物探测激光雷达种类有哪些,都面临哪些技术瓶颈与挑战?

A

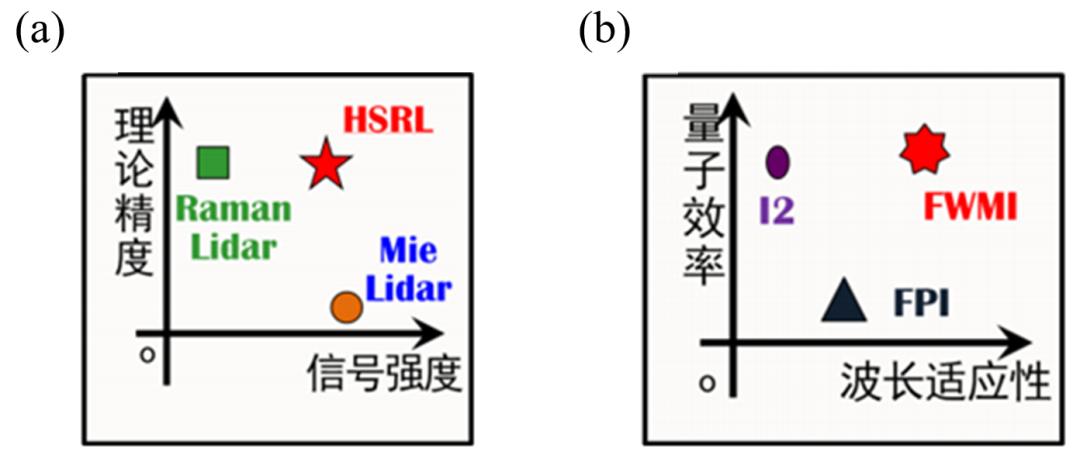

刘东(通讯作者):一般来说,常用的颗粒物探测激光雷达包括米散射激光雷达、拉曼散射激光雷达,以及高光谱分辨率激光雷达(High-Spectral-Resolution Lidar,HSRL)等。米散射激光雷达的反演过程是“一个方程,两个未知数”的病态求解问题,无法准确求解颗粒物的后向散射及消光特性参数。而拉曼散射激光雷达和HSRL等均可以通过提升仪器的光谱分辨能力,获得一个额外的激光雷达方程,从而实现对颗粒物光学特性参数的高精度求解。由于拉曼激光雷达对光谱分辨能力要求相对较低,近年来发展迅速并已有较好的产业化应用。但拉曼光谱信号相对较弱,在日间探测等方面仍有较大提升空间。而HSRL则主要是探测颗粒物米散射与大气/水体等的分子散射信号,信号强度相较拉曼散射高出几个数量级,是未来世界各大国发展星载激光雷达的首选方案。

但HSRL技术也存在一些技术瓶颈与挑战。其中一个主要的瓶颈就是缺乏多波长通用、稳定可靠的光谱鉴频技术。目前,应用较广的碘分子(I2)光谱鉴频器只适用于特定波长,常见的干涉型光谱鉴频器如法布里-珀罗干涉仪(Febry-Perot Interferometer, FPI)虽然波长适应性较好但量子效率不高。而我们团队提出并研发了一种新型的HSRL鉴频器——视场展宽迈克尔孙干涉仪(Field-widened Michelson Interferometer, FWMI)可应用于任意波段的HSRL系统。目前,团队针对FWMI的研制取得了一定突破和进展,为实现HSRL准确、稳定探测颗粒物的光学特性参数提供了较大帮助。

图4 (a) 不同颗粒物探测激光雷达技术性能对比;

(b)不同HSRL光谱鉴频器性能对比

Q

李耀彪(执行主编):请您介绍一下作为颗粒物探测激光雷达HSRL技术的发展趋势、应用前景与面临的挑战?

A

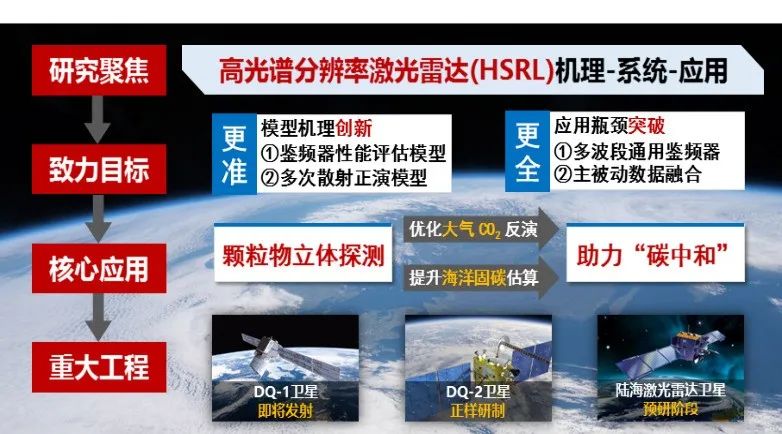

刘东(通讯作者):总的来说,HSRL理论探测精度高、回波信号强,较同类激光雷达优势明显。近年来,美国、欧洲、日本和我国都开展了HSRL相关的研究工作。欧洲的ADM-Aeolus卫星、欧洲与日本联合研发的EarthCARE卫星、美国的ACE卫星,以及我国的大气环境监测卫星、高精度温室气体综合探测卫星等重大工程项目均采用HSRL技术,其目的就是为了获得更高精度的遥感探测,最大程度地降低颗粒物在环境及气候评估中的不确定性。

由于颗粒物微物理特性参数的反演需要多个波长的光学特性参数输入,而目前单波长HSRL探测的光学特性参数信息量难以有效地反演颗粒物的微物理特性参数。现有532nm波长HSRL的技术方案已相对成熟可靠,但其它波长HSRL受到鉴频技术的限制尚未发展出稳定可靠的技术方案。因此,之前提到我们团队研究的FWMI鉴频技术对推动HSRL技术的应用具有重要意义。

图5 HSRL探测获得“更全”、“更准”、“更广”的大气及海洋颗粒物光学及微物理特性参数立体分布示意图

Q

李耀彪(执行主编):请您介绍一下您带领的研究团队目前在颗粒物探测激光雷达方面开展的主要工作?

A

刘东(通讯作者):我们团队一直坚持需求牵引,围绕颗粒物探测HSRL开展研究工作,目前主要包含三个小方向:

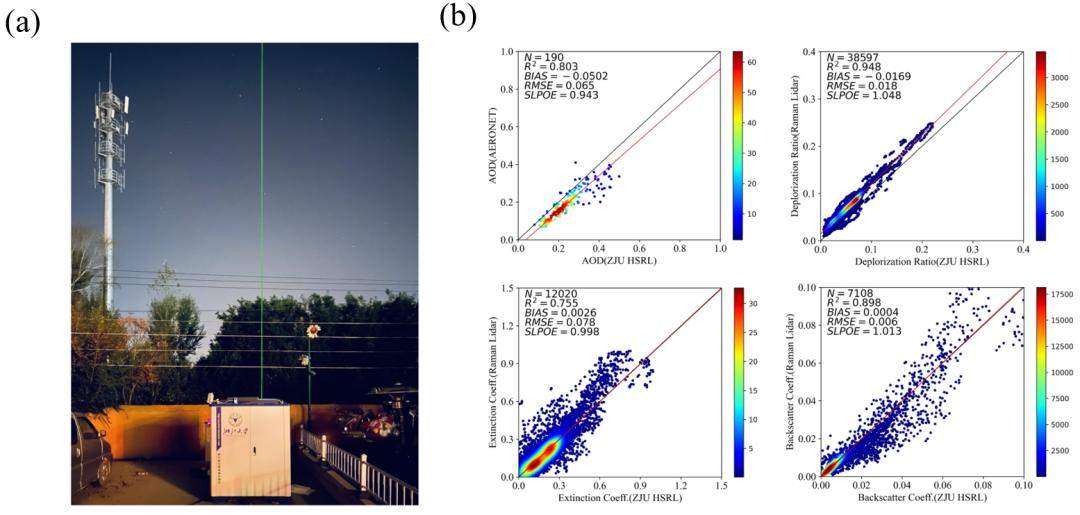

(1)在大气激光雷达方面,为了获得大气气溶胶及云等颗粒物的高精度光学及微物理特性立体分布,团队研制了HSRL工程样机,并开展了多次外场实验,与AERONET太阳光度计及Raymetrics拉曼散射激光雷达进行比对,结果吻合较好;

(2)在海洋激光雷达方面,为了获得浮游植物等颗粒物的垂直分布特征,团队研制了国内首台海洋HSRL原理样机,并在东海、南海等开展了多次海试实验,探测数据与原位检测仪器符合度高;

(3)在星载激光雷达方面,基于团队在大气及海洋激光雷达方面的相关成果,开发了星载大气及海洋激光雷达正演模型、反演算法,以及主被动遥感数据融合算法等核心模型算法,并已应用于我国首颗大气环境监测卫星激光雷达载荷研制,以及我国高精度温室气体综合卫星等重大工程项目。

图6 (a)HSRL工程样机外场实验;

(b)HSRL与太阳光度计及拉曼激光雷达探测结果对比

课题组简介

研究团队负责人介绍

刘东,博士,教授,博士生导师,现任现代光学仪器国家重点实验室副主任、浙江大学光电科学与工程学院院长助理,全国标准化技术委员会委员,中国光学工程学会理事、海洋光学专委会委员,中国光学学会光学测试专委会、环境光学专委会委员,《大气与环境光学学报》执行副主编,《中国光学》、《红外与激光工程》、《光学精密工程》等期刊青年编委,《PhotoniX》、《光学学报》、《Remote Sensing》等期刊专题编辑。团队曾主办海洋光学遥感国际研讨会、承办大气光散射与遥感国际研讨会、联合承办了全国海洋光学高端论坛;曾担任多个国际/国内学术会议的共主席、科学委员会委员、程序委员会成员等。从事光电检测与遥感方面的教学及科研工作,主要研究方向包括大气海洋与星载激光雷达、机器视觉与深度学习、光电干涉检测等。主持国家重点研发计划项目1项、国家自然科学基金项目3项;出版专著1部、教材2部;发表论文被SCI收录60余篇,申请/授权国家发明专利40余项,国内外学术会议作大会/主旨/邀请报告40余次。

团队研究方向及主要成果

十四五规划中明确提出坚持“绿水青山就是金山银山”核心理念,制定了2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的雄伟目标,以持续改善环境质量,推进绿色发展,促进人与自然和谐共生。生态环境立体监测是改善环境质量国家战略的重要环节,服务于政策制定、动态监测、指标考核、污染预警等诸多方面,研究团队将HSRL与生态环境立体监测需求相结合,围绕“大气气溶胶、云及海洋颗粒物特性立体监测”开展研究,研究成果可大幅优化星载遥感二氧化碳柱浓度反演、进一步明确海洋在全球碳源汇中的固碳作用,已直接应用于我国大气环境监测卫星(DQ-1)、高精度温室气体综合探测卫星(DQ-2)等国家重大科学工程及任务中,以实现更加准确和更加全面的大气、海洋生态环境监测,对推动污染治理、节能减排政策的落实,促进国家战略的达成具有重要现实意义。

图7 团队HSRL机理-系统-应用图

图8 团队合影

编辑 | 赵阳

欢迎课题组投递成果宣传稿

转载/合作/课题组投稿,请加微信:447882024

往期推荐

Light: Science & Applications | 光的“降噪”:抑制光的反向散射

Nature Photonics | “机器学习”在超快光子学中的应用

Science | 微型光谱仪的30年进展

新刊推荐

开 放 投 稿:Light: Advanced Manufacturing

ISSN 2689-9620

期 刊 网 站:www.light-am.com

开 放 投 稿:eLight

CN 22-1427/O4 ISSN 2662-8643

期 刊 网 站:elight.springeropen.com

点这里 �� 关注我

原标题:《颗粒物探测激光雷达:给大气和海洋做“CT”》