原创 徐一凡 新青年电影夜航船 收录于话题#新青年电影夜航船22#电影评论20#纪录片5

——徐一凡

一、持相机的徐童:“游民”拍摄游民

1987年,徐童毕业于北京广播学院。由于种种原因没能进入体制内的他,拍过电视剧、广告、当代艺术摄影,但是兜兜转转事业一直处于低谷。为了省钱,徐童租住在北京东郊的城乡结合部,周围鱼龙混杂,充斥着社会边缘的人,如乞丐、流氓、小偷、妓女。他和那些人喝酒聊天,听他们的故事,和他们一起生活。何谓游民?王学泰在《游民文化与中国社会》中是这样界定的:“游民的产生和宗法社会有关,一些‘宗法人’因战乱和人口激增而失去劳动对象——土地,不得不背井离乡、游走江湖,成为脱离了宗法网络秩序的人,也就是游民。”2013年,徐童将这群被秩序放逐的游民写成一本书并出版,起名《珍宝岛》。不满足于文字的表述,他决定拿起最熟悉的相机纪录这粗陋而凶猛的现实。

“实际上我拍片子都不是去选题,我属于顺着生活这么往下走,然后就遇到了。”徐童谈及拍摄《算命》的机遇时,表示自己是去燕郊的行宫村找朋友,误打误撞地遇见了厉百程,交谈中感觉十分投机,于是开始围绕厉百程的生活拍摄人生中第二部纪录片。徐童在拍摄中尽量和人物住在一起,或者让自己保持人物

的生活状态,使得自己也置身于“游民”的环境中。他很赞同纪录片导演司徒兆敦的观点:纪录片就是一个人陪另一个人过一段时间。所以徐童选择生活在他所拍摄的对象中间,和他们一样做个游民。

在顺着生活经历拍摄的背后,是徐童对“游民”的认同感。青年时代对艺术的向往和毕业后坎坷曲折的个人境遇形成鲜明反差,使他不断反思自己的本质是什么,自己的作品是什么。随着阅历的增长和思考的深入,他反而认为自己以前所追求的不过是一种形式,是伪艺术,当自己剥离外壳,和身边颠沛流离的小人物一样生活时,本质上也是“游民”中的一员。游民的生活,是一种直抵生命深处的彻骨之痛,但游民所表现出的对生活的热爱和生命力之顽强,远胜于许多人。

在各种资源都如此匮乏的情况下,能承担生命之重本身已经是最大的担当。徐童看到冬天夜宿街头的乞丐,不明白既然活得这么辛苦,为什么还要活着,但是游民教会了他生存本身就是意义,不是任何其他东西所赋予的,这种生活的劲头将徐童从对生活的绝望和恐惧中拉出来。因此拍摄“游民三部曲”时,徐童不仅仅是旁观者,记录者,还是被救赎者,是镜头中那个群体的伙伴。他掉进自己拍摄的世界,站在他者的立场,去体会人在逆境中的分量感。

二、全景式的叙事:书写底层群像

《算命》共有九个章回,每一回都在叙述身患残疾的算命先生厉百程以及相关人物的生活。影片中有三个女性角色令人印象深刻。首先是来找厉百程算命的唐小雁,一个在北京开洗头房的女子。唐小雁十几岁时被黑社会大哥拉到田里强奸,二十岁时结识通缉犯男子,又被用刀架在脖子上逼迫发生性关系。她知道没有任何人会去保护她,一切只能靠自己。这种没有制度保障、被社会关系网络排除在外的生活,是游民最本质的生存境遇。孑然一身的唐小雁找厉百程破解“孤单命”,又认了一个“干女儿”,在除夕夜给她发了四千元钱,教导她不要轻易相信男人。但是被仇家举报后,“干女儿”还是供出了她的名字,导致她进了拘留所。

另一位令人印象深刻的女性是尤小云,为了攒钱救监狱里的丈夫,在按摩房从事性工作。她会十分自然地聊起自己如何躲过警察的盘问,痛苦地回忆自己如何被嫖客欺负,反过来又觉得既然赚钱就应该让客人满意。没有谋生手段的她只能通过这种方法赎丈夫、养孩子,而她最大的心愿不过是一家三口团聚。她对重建家庭的渴望胜过了从事性工作的耻辱感,那种似有千斤之重的酸楚,终化作轻如鸿毛的几句无奈。还有石珍珠,一个被自己亲生哥哥养在羊圈十几年的残障女人,被厉百程从300元砍价到130元“买”回了家。她像个小孩子一样不谙世事,却也是厉百程口中最善良的存在。厉百程在最开始说自己只想要个“伴”,随着影片的发展他又对徐童悄悄吐露心声,表示石珍珠越来越成为“累赘”,但最后他说还是舍不得丢弃石珍珠,因为良心。厉百程仅仅是一个弱者,他“买”石珍珠并非单纯的慈善之举,而是抱有目的,但这都不影响他坚守自己的良心底线。影片将游民生活中善恶交织的冲突性表现的淋漓尽致,让我们思考何谓道德,何谓正义。

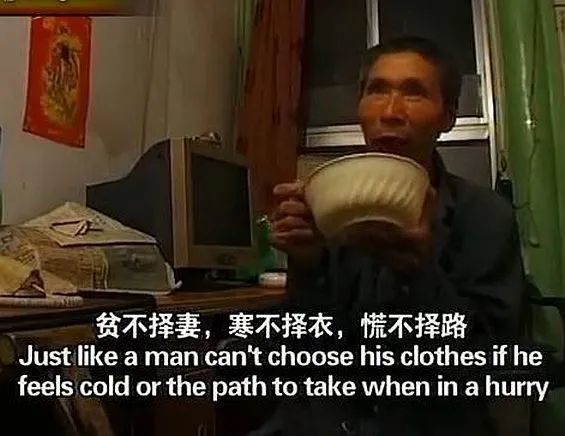

影片中还有一个触动人心的部分,是关于厉百程回到青龙县后,找到当年的“街友”。这些“街友”就是乞丐,夜晚睡在街头,白天四处游荡。厉百程和“街友”们相谈甚欢,那些他人现实生活中看来麻木、贫穷的乞丐,在镜头里有了自己的观点和情感。“街友”们构成的是一个封闭的圈层,一个“自愿隔离的社区”。不被城市接受,也不被乡村接受的他们,只能在城乡结合部生活,缓和无处可归的矛盾。主流人群是冷漠与疏离的,只有和相似的人在一起取暖才能感到一丝温情。中国的社会结构是一种‘差序格局’,是把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。”徐童在《算命》中也呈现出好似波纹结构的底层社会关系网,每个来找厉百程算命的人都有一段心酸的过往,想要“破命转运”,厉百程无论怎样算他人的命,却无法把握自己的命运。

三、主客体的共谋:塑造多义真实

在2011年的南京独立纪录片论坛上,王小鲁作为策展人之一提议设定“年度真实人物”奖,最终的获奖得主是唐小雁。当《算命》结束放映,灯光亮起,人们看到影片中的唐小雁就在自己身边时,纪录与现实好像开启了某种对话,被囚禁在纪录片里的生命走到了生活中。王小鲁说:“纪录片的契约精神包括作者和被拍者之间的契约,这个契约不一定不写在纸上,却是存在于人心的微妙承诺,还有作者与观众之间的契约——这部纪录片究竟在“哪个层次”上是真实的?这就将牵涉关于“真实”的争论。真实是不是纪录片的本质属性,目前已成为不确定的事情。”横亘在真实性前面的,是纪录片的伦理问题,如果拍摄的内容会对当事人造成可触摸的伤害,这样的行为就应当禁止,真实性更是无从谈起。但是在不会造成伤害的基础上,我们可以好好探讨一下《算命》中各个维度的真实。

“真实性”是纪录片最重要的美学特征之一。《算命》从多个维度探索着真实的游民生活,试图在作者的主观表达和客观现实之间找到平衡点。从影片所运用的视角来看,就有许多特别之处。在宏观层面,《算命》的叙事逻辑是从散乱到收束的“树状”,开头多线并行发展,到后来观众渐渐意识到这些人都与厉百程有关,一幅底层画卷杂而不乱,出场人物虽多但都十分立体生动。在微观层面,每当人物开始剖析内心时,徐童都会将镜头推上去,放大人物的面部表情,让画面的震撼程度倍增。有人对此存有疑问,认为这有过度消费弱者,或者过度渲染情感的嫌疑,违背了创作伦理,但是徐童认为相机就是人的眼睛,当他人伤心流泪时,将目光聚焦在别人脸上是我们的本能,特写不过是遵从了这种本能,遵从了摄影师的直觉,这种技巧是否违背了纪录片克制理性的原则还有待探讨。

徐童在拍摄过程中会和被拍摄对象同吃同住,成为他们的好朋友。在被信任的同时,徐童也不由得和对方产生共鸣,因此在拍摄中不可避免地注入了许多主观感情。《算命》更像是拍摄主体和客体的一种共谋,而非冷静旁观,在徐童和主人公长期共同生活以及沟通后,徐童的拍摄融入了价值取向,影片中的一些冲突属于沿着自己的预设进行添加,比如厉百程回乡,带石珍珠回娘家等情节。在徐童后来的作品《老唐头》里,由于和唐小雁结成深厚的友谊,这种预设更加明显。有人将这种拍摄方法称为拍摄主体和客体的“顺迎关系”,被拍摄对象会顺迎式地展现拍摄者需要的生活片段或者过往经历。有一种观点是,对影片冲突的预设和引导可能会造成纪录片真实性的流失,但是不得不说这样的方法有利于增加影片的张力,也符合观众的窥视心理。“顺迎关系”中呈现出的不是虚假,而是有选择有预谋的真实,是主观的真实。

四、表述者的态度:情感哀而不伤

游民群体是一个被主流叙事所遮蔽的巨大存在,是底层现实与上层意识形态的冲突。比如算命先生、性工作者,这些都是在中国不合法的职业,但是游民为了谋生别无他法,他们活在政治与现实的裂缝之间。随着历史的发展,我们进入一个分化、瓦解、撕裂的时代,底层是没能跑赢时代的那群人。在上个世纪90年代初还没有“底层”一说,拍摄者与被拍摄者都是平等的“百姓”,但是90年代中期之后,“百姓”变为“边缘人群”,不是他们变了,而是贫富分化的加剧导致他们的社会地位变了,社会空间开始出现中心和边缘,直至今天上层和底层已经完全分离,金字塔结构的社会关系形成,一个前所未有的巨大底层出现。纪录片中不同阶层的伦理问题,即作为知识分子的拍摄者和底层被拍摄者的伦理问题,也成为中国不同阶层之间伦理问题的延伸。

(本文为北京大学新闻与传播学院《专题片与纪录片创作》2020年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2020年优秀影视评)

参考文献

[1]. 王学泰.《游民文化与中国社会》:学苑出版社, 1999年版.第69页.

[2]. 张亚璇.现场·贰在平遥和徐童谈《算命》:拿起摄像机的理由[J].当代艺术与投资,2010(02):88-92.

[3]. 胡静. 纪录片中底层群体的形象塑造[D].浙江大学,2018.

[4]. 费孝通.乡土中国[M].北京:中华书局,2013:365.

[5]. 吕新雨.纪录片的历史与历史的纪录——当前中国纪录片发展的两个理论问题[J].新闻大学,2003(01):69-73

[6]. 王冬冬,刘跃.纪录片拍摄中记录者与被拍摄对象共谋关系分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2012,34(05):93-96.

[7]. 吕新雨.“底层”的政治、伦理与美学——2011南京独立纪录片论坛上的发言与补充[J].电影艺术,2012(05):81-86.

原标题:《《算命》:哀而不伤的底层世界》