2020年10月23日—25日,作为首届IM两岸青年影展重要展映单元,“风从海上来 · 台湾新电影数字修复版”在平潭创业园的国学中心举行。可容纳几百人的大厅里,都为中式椅子,每场放映时间都持续两个半小时。一位与会记者抱怨着椅子太硬,但放映活动场场不落,连续在“冷板凳”上坐了两个整天。每一部电影放映结束,现场都会自动爆发出掌声。

三天的时间,台湾新电影跨越了三十多年的距离,在海峡对岸重获新生。今年,这份感动将会以新的方式继续。

1982年8月,陶德辰、杨德昌、柯一正和张毅执导的集锦式剧情片《光阴的故事》在台湾全省联映。这部影片采取散文式的结构方法,连缀起四段故事,一反戏剧化叙事传统,令岛内观众耳目一新。《光阴的故事》拉开了台湾新电影运动的序幕——以此为开端,一群平均年龄在30岁上下的导演,互相支持扶携,陆续拍摄了一批在形式及内容上与当时主流电影较不同的作品,为台湾电影铺出一条返朴的路向,也勾连出电影的“成长—历史记忆”主题,台湾电影史的一片灿烂就此孕育而出。

台湾新电影代表人物

(左起:侯孝贤、杨德昌、陈国富、詹宏志)

回顾

外乡人的本土叙事

20世纪70年代初,台湾影坛充斥着武打片和琼瑶式的言情片。70年代末,渲染色情或暴力的影片又一度泛滥。走进80年代,经济问题导致的社会问题渐趋恶化,台湾走入了政治、经济、社会变化最巨的时期。秉持着中国社会、历史、哲学及文化传统,又深受随经济强势而来的美国、日本现代文化影响,在这种情形下,台湾人面临着前所未有的认同困境。什么是台湾?谁是真正的台湾人?文学与艺术领域孜孜不倦地探讨这些主旨性的问题。

赓续二十世纪70年代以来台湾文学界开启的乡土文学运动,80年代,台湾艺术界发起了浩浩荡荡的新电影运动,一以贯之的原始母题即是外乡人的本土叙事。1986年,侯孝贤的《童年往事》讲述了主人公幼年随家人迁居到台湾后的种种往事,值得注意的是,影片中对父辈的情感大多建立在“补偿”的心理情感机制上。爱屋及乌,作为“移民”的阿孝对于原乡的乡土认同来自于对父辈的认同。

2019年,钟孟宏的《阳光普照》聚焦家庭代际关系,以亲情作为主要矛盾,走“以小见大”的路线,试图以个体悲剧影射社会与时代的症结。可以看出,在这般的叙述中,“来处”被消解了,只余对当下现实的体认与叩问。

台湾新电影,从纪录父辈回忆史诗走出,通往现实场域内个人的本土叙事。历史记忆逐渐模糊,然而可喜的是,钟孟宏、黄信尧等新一代导演将寻觅“去处”无限延展,进入历史真空的本地人时间,使外乡人的本土叙事专注而脚踏实地。

彼时

杨德昌与侯孝贤的电影人生

所谓台湾新电影,对于当年一起拍电影的台湾年轻电影人们,其实是一股志同道合的热血和不分彼此的情感。

如果说戈达尔和特吕弗是法国新浪潮的双子干将,那么侯孝贤和杨德昌就是台湾新电影的一面双面镜,一侧照耀反映着八十年代台湾社会的历史禁忌、世情冷暖,而另一侧则显现剖析了台湾社会的现实与内里、坐标与图景。同为台湾新电影的标志性和代表性人物,杨德昌和侯孝贤均成名于八十年代,于九十年代书写自身的巅峰。在新千年,杨德昌导演不幸离世,而侯孝贤则与自己最初的创作状态背离,逐渐转向更加沉静与阴郁的路途。

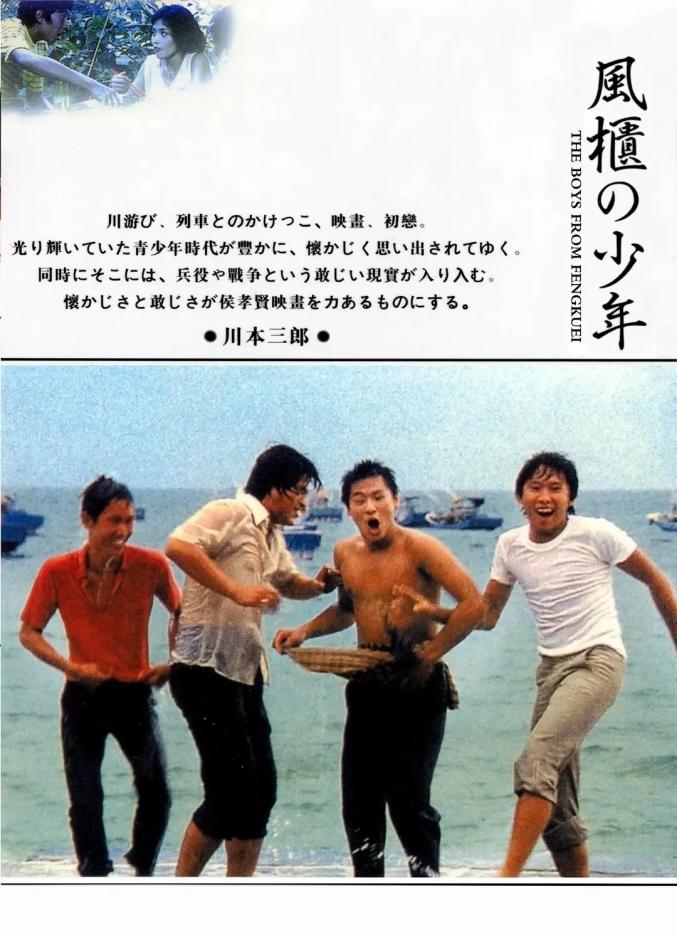

回到八十年代初,回到还是被称为“台湾新电影双子”的杨德昌和侯孝贤。那时的侯孝贤拍完了自己的前两部作品,已经积攒了不少名气,而从第三部长片《风柜来的人》起,侯孝贤开始突破以往的拍摄手法和创作形式,将自身的个人体验融入到作品中。

我们可以从《风柜来的人》中看到,几个男生的嬉笑生活全部被固定机位和长镜头远远地观察,观众好似在一旁静静观望时不由得触碰到从画面流淌出来的带有浓烈个人情感和体验的青春诗意。而片中男生的生活情景不止属于银幕的戏剧建构,还属于侯孝贤的私人印象拼贴。来自于高雄的整日厮混的侯孝贤北上寻找出路,就好像那群年轻人出发去了高雄,这一切不止是个人记忆,还是一种集体历史。

作为祖籍广东梅州的“外省人”侯孝贤,在《风柜来的人》里敏锐地捕捉到了后工业化时期台湾青年个体存在与乡土—城市的碰撞所带来的伤痛和情感。一种青春彷徨但又充满生机的力量不断凝聚,延宕至后的有关台湾,有关海边年轻人的青春故事。

同一年,杨德昌拍摄了自己的处女作《海滩的一天》。在拍电影前,杨德昌在美国做程序员,他同许多学校的年轻人一样喜欢看电影,通过许多欧洲的艺术电影大师探索与回望自身的故乡生活。《海滩的一天》的剧情就好像安东尼奥尼的《奇遇》,一个谜一样的失踪,聚集于社会压力和年轻人的精神状态。不断的闪回,多重的叙事都在提醒着观众社会对于年轻人的精神高压和生活困阻。

相较于侯孝贤的高雄往事,杨德昌在台北书写了关于年轻人的另一种的青春形态,迷离破碎、痛苦与无意义,都被这座现代化的大都市所吞噬。

1984年,侯孝贤创作了温和怡然的《冬冬的假期》,通过记录一个男孩带着妹妹在外公家度假的过程,探讨了人与自然、他人之间的依恋关系,恰当地表现了画外空间和画内空间的调度,达到了深度的表现力。这种后退的拍摄保持着“断裂的姿态”,“没有削弱情感,也没有主观性修饰”,它使得侯孝贤电影“显露出一种真实的自然返还,一种记录和虚伪间的完美平衡”。这种镜头感衍生到了后面的《童年往事》,其记录了随全家来到台湾的阿孝见证父亲的病逝、祖母渴望回乡不成而陨落的童年成长历程,冷静细腻但又真实深刻地刻画了台湾老一代根深蒂固的乡愁、中年一代的政治压抑和生存绝望以及年轻一代的本土认同意识。

这也在影片潜意识流淌着的自觉性中又一次展现了侯孝贤乃至整个台湾新新浪潮的创作母题:“战争后第一代移民后代的情感表达,它继承了那些流亡电影人从不放弃自己所认知的身份并努力找回过去的精神,一种警醒台湾人民回归现实、进而关注具体事物而非沉浸在梦境、过去和非现实中的回响。”这种主题式的创作螺旋紧紧围绕着侯孝贤的创作生涯,到后面的《恋恋风尘》到达巅峰。

在《恋恋风尘》中,侯孝贤再一次回望了两个青年男女的青春体验,其工作内容不仅仅是专注于电影的内容和把握游丝般的中心个体,他先身处于家庭之中,然后是国家。这种专注也指明了一种复杂的、巧妙的、实验性的工作贯穿于侯式电影,一种相同的自然的退后方式,从历史和家庭时间开始呈现现实中的人。

如果说在《海滩的一天》中,杨德昌虽然切入了现代人情感的变异和都市的冷漠,但还不够深刻的话,那么从下一部影片《青梅竹马》开始,杨德昌把脉都市脉搏的敏感程度就急剧增强。透过一对青梅竹马的恋人在物质世界的参与下,逐渐演变成为传统守旧与现代时尚的两路人,最后感情破裂男主角绝望自杀的悲情故事,来继续剖示冷酷、异化的现代都市经验。

年青人在电影中被杨德昌赋予成好似游弋在都市的幽魂,并将人物始终与城市-台北融入在一起,形成某种身体的在地性。

杨德昌作品呈现出独树一格的理性与穿透力,高度内省的叙事方式和敏锐细腻的影像风格。目标通过一座台北市的全体风貌进而展现城市影响下的城市居民。而其最为经典的作品《牯岭街少年杀人事件》通过中学生小四的从青葱少年到悲惨毁灭的全过程完成了以人生控诉时代,以时代谋杀人的壮举。

此刻

电影是最初的样子

著名影评人焦雄屏回想说:

“原先只是一种写实的向往,后来却逐渐发展出文化记录功能。新电影在累积中,逐渐从自传性的叙事里,辐射出台湾过去数十年政治、经济、社会、文化的变化过程。”

首届IM两岸青年影展颁奖现场

今天的台湾电影,已然通过早期“从哪里来”的回溯,经历了“送与留”的取舍,迎来了“到哪里去”的本土自省期。前尘、往事、战火、伤痛、荣耀、今时在中国台湾——这一巨大的地缘容器中激烈反应,迸发出荡气回肠声响。

“电影发明了以后,人类生命至少延长了三倍。”

光影,是很多人永恒的信仰。本着这样的信念,新冠疫情肆虐的2020年,IM两岸青年影展于福建平潭开幕。“风从海上来”是首届IM影展中最点燃老影迷热情与念想的版块,侯孝贤的《恋恋风尘》、杨德昌的《光阴的故事》、李安的《饮食男女》、王童的《稻草人》等四部经典台湾新电影经过物理修复,画面、声音、颜色有了新生,吸引了媒体、业界人士的关注。

枪稿主编徐元在与观众做映后分享的时候说:“恰恰是艺术电影是最适合在大荧幕上观看的。比如《恋恋风尘》最后那个云飘过去的镜头,我们在平板、手机、电脑上看,和在大荧幕上看的感受是完全不一样的,不够的。”当经历过物理修复的台湾新电影数字修复版被搬上大银幕,展映现场生发起怀旧与惊叹,观众们沉浸在柔软而恢弘的共情中——“感动”这两个字正通过一种热烈的方式转化进他们的血肉里,这是一种久违的、并非被人告知、而是真切地由自己的内心生发出来的认同与使命。

那是永远燃烧的夏天,它在未曾预料到的惊喜与感动中骤然结束,但并没有远离。

IMFF2021,我们再出发。在平潭,我们将潮汐堆积成诗和影像。

徐小明老师在大师班的讲座现场

首届IM两岸青年影展“风从海上来”台湾新电影展映现场

青春是生命的初次绽放,有着对火热生命强烈的感受和某些“不得不说”的欲望。于是,第二届IM两岸青年影展如期展开,等待着、寻找着多元时代下社会发展的青年叙事与真诚表达。

以青春的热情与勇气,留存时代鲜活的影像,直面内心情感,无畏地用影像书写。这是台湾新电影人的出发点;30多年后,这也将成为两岸青年导演踏出锐意创新与真诚叙事的出发点。

每一个热爱电影的人,都有一个理想中的电影节。

站在21世纪20年代的开始,我们向台湾新电影运动中那些坚持不移的心灵致敬。

总有些真诚与自由将要回潮。

In Moments,从这一刻起,让我们共同见证电影最初的样子。

END

文字:宋紫怡、丁乔

排版:宋紫怡

第二届IM两岸青年影展征片通道将于6月1日中午12时关闭。

原标题:《电影是最初的样子,致敬台湾新浪潮电影》