原创 复旦青年 复旦青年

青年副刊为《复旦青年》学术思想中心出品:共分为思纬、读书、研论、天下、艺林、同文、诗艺、灯下八个栏目,与你探讨历史、时事、艺术等话题。

「研」精覃思,「论」列是非。将现实与学术相互联结,问道于大师以试解学子之惑,徜徉与学海而求索切实真理。我们是研论,我们在这里。

作为一种治疗自闭症的方式,「舞蹈/动作治疗」以「身心互通」为基本预设,其实际效果需要面对社会的疑问;而致力于此种治疗的教师则需要面对更为具体的问题,即如何调节「舞蹈治疗」的理论与实际。自2017年开始,马古兰丹姆便以学者和治疗师的双重身份投身于这一领域的研究,试图以量化评估的方式,回答与「舞蹈治疗」相关的诸多问题。

马古兰丹姆

上海体育学院副教授、上海彩虹雨儿童智能训练中心舞蹈治疗师

研究方向:舞蹈教育

复旦青年记者 徐至荣 采访

复旦青年记者 陈知新 撰稿

复旦青年记者 顾然 编辑

一、研究与公益之间

2017年2月1日至2018年3月1日之间,为完成博士论文的写作,马古兰丹姆(以下称「丹姆」)来到上海彩虹雨儿童智能训练中心展开实践调查,衡量舞蹈治疗对自闭症儿童的影响。这次调查也成为她长期开展舞蹈治疗自闭症儿童的公益活动的契机。从2017年至今,丹姆一直坚持每周为这一机构的儿童进行公益训练。和专业的舞蹈课相比,丹姆教授的内容更像是是简单的肢体动作——她会教孩子们把手搭在前一个小朋友的肩上开火车,或者跪在地上半下腰握住脚踝把身体团成一个球。

丹姆强调,其对舞蹈治疗的参与,既是投入公益实践,又是在展开自己的学术研究,两者交织而行,共同构成她的关怀所在。2012年,丹姆前往美国印第安纳大学访学,接触到现代舞项目,并随之参与到对社区帕金森患者的舞蹈治疗当中。由此,丹姆进入「舞蹈/行动治疗」(Dance Movement Therapy,简称DMT)的研究领域。

所谓舞蹈治疗,确发端于「现代舞」。学者指出,对于现代舞,很难给出统一的定义,重要的是关注其精神内核。笛卡尔以降,身心二元的理论成为西方思维的范式之一,人的灵魂被认为是不会被肉体医学所影响的存在。与此并奏的是西方芭蕾舞的艺术化与形式化,芭蕾越发强调专业而特定的动作,程式化的身体与舞者的心灵表达之间的距离变得不可弥合。正是调和身心的诉求催生了专业领域的反动。19世纪,现代舞的先驱邓肯(Isadora Duncan)、肖恩(Ted Shawn)等人要求打破古典芭蕾对人的自然身体的束缚,通过反对程式化的动作来解放身体,进而由身体的解放达成心灵的解放。邓肯强调舞蹈具有「领悟、创造、宣泄、互动、象征」等功能,而这些正是心理治疗的核心要素,此后的舞蹈治疗亦在此延长线上展开。「身」与「心」的互通成为后世舞蹈治疗所凭依的核心理念,该领域的先驱者们开始注意到舞蹈对心理治疗的帮助。1940年,「舞蹈治疗之母」玛丽安·雀丝(或译作切斯,Marian Chace)在华盛顿的一所医院对患有精神分裂症的退伍军人展开舞蹈治疗,并于1947年提出「舞蹈治疗」这一新名词。其学生日后建立起美国舞蹈治疗协会(American Dance Therapy Association),丹姆所受的训练即出自此系统。

由于舞蹈治疗所具有的跨学科特性,来自其他领域的研究者随后纷纷参与其中。雀丝、楚迪·舒(Trudi Schoop)、怀特豪斯(Whitehouse)等第一代治疗师,均有专业的舞蹈训练背景,同时也对沙利文(Sullivan)、荣格(Jung)等人的心理学理论多有措意。第二代治疗师的专业背景则趋向多样,舞蹈治疗的心理学层面更被着重关注,研究身体动作的「评量工具」被建立。

20世纪60年代,贝丝·卡利胥-维斯(Beth Kalish-Weiss)开始研究自闭症儿童的心理动作性格和动力行为,开启舞蹈治疗与自闭症群体间的汇流。关于自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder),其发病原因并不明晰,与遗传基因、神经生物学等均有一定的相关性,主要症状在于「语言障碍、社交障碍、重复刻板行为与动作发展障碍」。丹姆自述其对自闭症儿童进行舞蹈治疗时的最初状况:

有些孩子在基线期表现出不安,在门外徘徊,不敢轻易尝试,不进舞蹈房。有的孩子表现出过度兴奋,出现身体前后晃动,拍手等动作。……自闭症儿童整体表现较被动、不积极或者要求离开,儿童面部基本没有表情,很少有目光交流。

舞蹈治疗的展开正是基于对这些主要症状的理解。借助对现象学理论的引入,身体本身被视作有意识的主体,一个人可以感觉到自身的动作,并能观察到另一个人可以进行同样的动作,从而借助身体的互动得到彼此的理解,由此发展出自我认知和对他人的认知,这一理念被称为「具身」(embodiment)。舞蹈治疗相信,人的社交意识可能最初来源于对自身动作和他人动作的感知,进一步而言,来源于身体的使用和互动,而这一点也得到了一些脑科学研究的支持。以此为基点,自闭症被理解为患者的自我感知和对他人感知的能力出现障碍,因此无法通过彼此的动作互动来塑造自我意识和对他人的意识,转而借助自身重复性的刻板动作(如摇摆)来刺激自我感知。也正因此,舞蹈治疗的要义之一在于增进自闭症患者对他人动作的感受,而达成这一目的的有效途径在于鼓励患者对他人动作进行模仿与镜像,进而促进彼此间动作的「共情」。丹姆所设计的治疗动作亦是由此出发,一则培养孩子们对自身动作的体验(使用力量的强弱、身体的平衡、行动的目的性、手指精细动作等),二则搭建孩子们彼此感知的桥梁(如模仿、镜像、协作完成动作等)。

▲双人镜像/图源:马古兰丹姆

尽管舞蹈治疗在理论预设和实践过程之间能够达成自洽,其最终的治疗效果仍然受到质疑。目前,中国学界对舞蹈治疗的研究尚处于理论引入阶段,尚缺少本土的发展。而对国外学界而言,尽管上世纪70年代以来就已发展出几种质性的评估方法,如拉班/巴特妮芙体系(Laban/Bartenieff Movement System)和凯斯滕博格动作侧写(The Kestenberg Movement Profile),但多依靠对患者动作的观察,缺少数据的支撑。

2016年,丹姆开始指导学生参与和舞蹈治疗有关的创新实践项目,舞蹈治疗的科学依据及相关效果成为项目评委们所关心的问题之一。对此,丹姆表示:

正是因为有这些项目,推动着我们做公益。当然有人会问:“你们做这个有没有什么效果,你们可以证明舞蹈治疗确确实实对自闭症孩子有帮助吗?”在这一点上,我们需要拿出很多数据。

由此,丹姆开启了量化评估舞蹈治疗效果的研究。

二、丹姆和星星的孩子

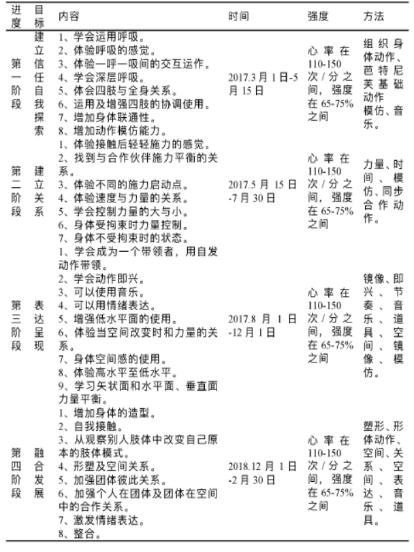

丹姆的研究方式是,在原有的评估方法的基础上,设置两组自闭症儿童,即实验组和对照组,并对实验组进行为期一年左右的舞蹈治疗,最终收集孩子们的身体数据进行对照,查看前后变化和组别差异。为了完成对实验组的治疗,丹姆设计了系统的治疗四阶段。

▲对实验组的治疗阶段/图源:马古兰丹姆

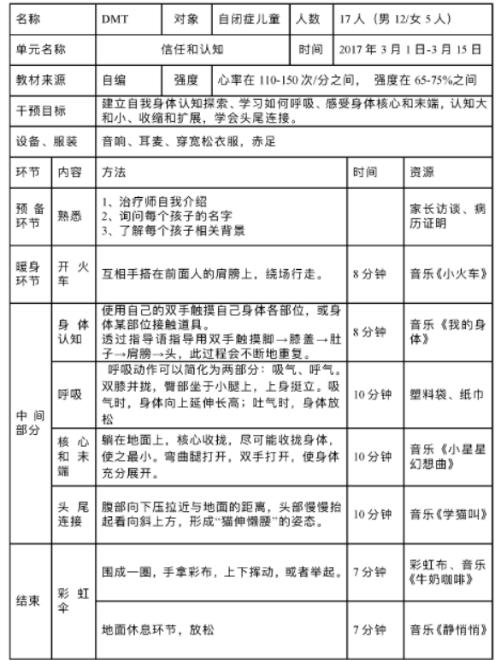

在初次治疗时,丹姆设置了预备——暖身——中间——结束四个环节的活动,对孩子们进行基本的动作训练。这样的组织方式也正是得益于雀丝、楚迪等人所归纳的舞蹈治疗的基本结构。然而在实践领域中,系统的理论未必能尽数转化。丹姆提到自己第一次为自闭症患儿授课时的情形时说到:

我整个人都是蒙的,准备好的方案没有一个可以用上——孩子们满场飞,我根本抓不住他们。

在家长们的帮助下,丹姆临时更换方案,最终完成了第一次治疗。

▲丹姆第一次授课时设定的方案/图源:马古兰丹姆

在第三阶段中,镜像和模仿被加入到治疗项目当中。丹姆将「镜像」分为双人镜像和多人镜像两种。双人镜像强调建立看见与被看见的关系,一方做动作,另一方模仿。多人镜像与此类同,由治疗师选取一个人的动作进行模仿,其他成员则模仿治疗师的动作。就「模仿」而言,则有模仿表情和模仿事物之分。自闭症儿童在情绪表达上亦有障碍,通过协助孩子们模仿高兴、伤心、害怕、生气等表情,能够帮助他们认识到情绪与表情间的对应关系,在深化对情绪的认知的同时,使之能恰当地表达情绪。治疗师还会带领孩子们模仿小鸭子、大象等动物形象,或者茶壶、树等物件,甚至是游泳、刷牙等具体的动作。丹姆表示,在此阶段,孩子们的配合度逐渐提升:

有些自闭症儿童逐渐熟悉上课流程,对于“别人还不会,但自己已经会了,且还可以示范”感到开心而愉悦,露出无比的自信感,有人愿意做带领者,带领团队一起舞动。自闭症儿童的动作和动作之间的连接性更好了,在外围观看的小乐开始加入到课堂参与在固队进程中,尽管不能让人触碰,已是很大的进步。

调查完成后,通过对一系列指标的设计、数据的收集及分析,丹姆认为,就体质方面而言,舞蹈治疗与改善自闭症儿童的平衡能力、灵敏性和柔韧度之间有相关性;就心理方面而言,舞蹈治疗后,自闭症儿童的病症得到改善,其社交能力、情绪理解能力、行为能力等均有提升,重复性的刻板行为得到缓解。但要注意的是,孩子们并不只接受舞蹈治疗这一种方法,调查本身不可避免地受到外界因素的干扰。同时,为世界所公认的是,目前没有任何手段可以治愈自闭症。对此,丹姆如此陈说她的思考:

现实跟理论是有差距的,差距在哪里?舞蹈治疗只是一个辅助的治疗模式,现在没有任何的药物,也没有任何医疗手段可以治愈自闭症,我的舞蹈治疗也是一样。从某种程度来说,我改变不了自闭症的症状,不是说一个孩子来我的舞蹈治疗课上了5年之后,他就没有自闭症了,他就跟正常人一样了,这是我没办法做到的,这就是跟现实的差距。……

我现在只能做到什么呢?我长期这么做,是因为相信这些孩子肯定跟一般的没有做治疗的孩子是有差异的,也许随着我做的时间越长,这种差异会慢慢体现出来,又或许会等到他们中老年的时候才能体现出来,但那时我就不知道了。但是我想只要我还有能力去做,我就会坚持把这个事情做下去。

这也提示着我们,对于真正参与到治疗内部的人而言,无论是治疗师、家长还是孩子们,科研统计的数字或许才是苍白无力的,真正重要的是怀有的信念、具体的交往过程和感情的培植。在丹姆的观察中,一些家长对无法治愈孩子抱有认命的态度,但对丹姆提出的要求仍积极配合。对很多家长而言,他们所担心的其实是丹姆会不会突然离开孩子们。长时间的交往在三方之间建立起纽结,其核心在于共有的经历。当丹姆进入教室时,孩子们主动环绕在其周围的场景并不少见。对孩子们而言,丹姆本身已经构成了他们认知世界的一部分。丹姆回忆起聪聪的故事,大概能说明交往过程本身的重要性:

平时我上课的时候他也去,但是他从来不参加课堂,会跑到别的地方或者爬到很高的地方。他妈妈跟我说,你看聪聪没上课,其实他耳朵一直在听,眼睛一直在看,他只是不想参加。几年之后,有一天他就突然冲进课堂里边了,跟别人互动也很积极。

三、舞蹈治疗在中国

对于作为研究者的丹姆而言,舞蹈治疗的最终成效仍是需要思索的疑问;对于作为公益实践者的丹姆而言,重要的或许是投身过程并耐心等待。就像她所反复强调的那样,在她的经历中,研究与公益始终缠绕在一起。

而在个体之外,中国社会对舞蹈治疗的引入也是不得回避的话题。舞蹈治疗诞生于上世纪40年代前后,之后主要在美国、英国、德国等国家进行发展。20世纪90年代,美国的一些学术期刊就已经开始探讨舞蹈治疗在各个领域的概念和应用,并组织专业研讨会。当美国已经系统地研究「舞蹈治疗」的时候,中国的舞蹈治疗事业才刚刚起步。同在20世纪90年代,舞蹈治疗理念由伏羲玉兰传至大陆,比西方国家的萌芽晚了整整半个世纪。时至今日,舞蹈治疗在中国的发展,仍未完成本土转化。

▲孩子们在上课/图源:马古兰丹姆

丹姆提出,舞蹈治疗比起绘画治疗等方式在软件和硬件上有更多的限制。首先,舞蹈治疗需要一个宽敞明亮、并且能够长期使用的专业舞蹈房,还需要各种器材道具、有专业资质的舞蹈治疗师以及后勤团队。满足要求的舞蹈房已非随处可见,而有专业资质的舞蹈治疗师更是难觅。因此舞蹈治疗的资金投入和人力投入都要比其他的治疗方式大得多。与此同时,中国自闭症治疗机构大多是私立机构,需要自负盈亏。

再者,舞蹈在生活中的普及度远远没有绘画和音乐高。系统地练习舞蹈基本上需要自行去机构学习,这在一定程度上降低了拥有舞蹈基础的人的数量,然而舞蹈治疗师却需要拥有相当的舞蹈基础,舞蹈的普及率较低也是限制舞蹈治疗发展的原因之一。

而且,任何一个人要获得自闭症患儿的亲近都需要长时间的陪伴。大部分自闭症患儿不喜欢改变,当他们习惯了某一位舞蹈治疗师时,很可能会接受不了其他舞蹈治疗师。因此,治疗师是一份长期的工作——他们不能轻易离开,也不能轻易改变,他们背负的是这些孩子相当一部分的精神世界。其中的困难可想而知,这份辛苦,会让很多有资格成为舞蹈治疗师的人望而却步。

参考文献:

马古兰丹姆:《舞蹈/动作治疗对自闭症儿童身心健康影响的干预研究》,上海体育学院博士论文,2020年。

李微笑:《舞动治疗的缘起》,北京:中国轻工业出版社,2014年。

微信编辑丨姜铧凌

责编丨王英豪

往期精彩

原标题:《来自星星的孩子:舞蹈、治疗与守护》