【编者按】

慈禧太后是一位红学爱好者,经常以贾母自比;胡适早年是个红学索隐派,还曾否定曹雪芹的著作权;其名作《红楼梦考证》竟然是在书商催逼下仓促写就;一位普通编辑改变了一代中国人阅读《红楼梦》的习惯……苗怀明在其《风起红楼》一书中将现代红学发展历程中的学术公案和种种纠葛故事,娓娓道来,围绕着王国维、蔡元培、胡适、顾颉刚、俞平伯、鲁迅、陈独秀、汪原放、周汝昌、李希凡、蓝翎等20世纪红学研究史上不能忽略的名字勾勒出了一部红学研究简史、趣史,本文为该书《红学史上的蔡胡之争新探兼说两人的友谊》一文,标题为编者所拟,澎湃新闻经凤凰出版社授权发布。

《红楼梦》自面世、流传之日起,围绕该书的争论可谓此起彼伏,再也没有停止过,并且还曾出现过邹弢在《三借庐笔谈》中所描绘的有人为拥林拥薛而“一言不合,遂相龃龉,几挥老拳”的戏剧性场面。

从学术史的角度看,第一场具有学术意味的红学争论还是应该从蔡元培与胡适之间的考证、索隐之争算起。这场争论因争论双方身份、争论时机的特殊,已经超越红学自身,成为中国现代学术史上一个极具象征意义的标志性事件。有关这场争论,学界谈论较多,评价也较为一致。

不过,近些年来开始出现一些不同的声音,有人要为在这场争论中失利的蔡元培鸣不平,比如孔祥贤在其《红楼梦的破译》一书中就提出要洗掉“泼在蔡元培先生身上的污水”,他认为胡适的考证是假考证,其论文“是有权术的论文”,“颠倒黑白,混淆是非”,甚至将此事提到学术打假的高度。事实的真相究竟如何,因事关中国现代学术史上的大是大非问题,不可不辨。

先前学界的关注点多在二人学术观点的差异和交锋,对蔡、胡二人红学之争的前因后果、具体过程,特别是蔡元培的红学研究以及这场争论是否影响到两人的友谊,一直缺少必要、足够的交代,以致出现不少讹传误判。这里根据有关文献资料,对这场争论的来龙去脉进行较为详细的梳理和还原,以期澄清和说明一些重要问题。

蔡元培对胡适的赏识和提携

蔡、胡二人相互知悉对方的具体时间目前还难以确考,以情理而言,身为晚辈的胡适应该早闻蔡氏大名,蔡元培知道胡适则要较晚一些。据胡颂平《胡适之先生年谱长编初稿》一书记载,胡适本人曾回忆道:

蔡先生看到我十九岁时写的《〈诗〉三百篇言字解》一文后,便要聘我到北大教书,那时我还在美国。

不过两人正式交往却是在蔡元培主持北京大学校务、胡适受聘北京大学期间开始的,时间是在1917年。聘任胡适的直接经办人是时任北京大学文科学长的陈独秀。

陈独秀此前与胡适曾有书信往来,两人在文学改良、提倡白话方面有着诸多共识,引进胡适无疑为自己增加了一位极有分量的同道与帮手。这一年年初,陈独秀在给胡适的信中这样写道:

蔡孑民先生已接北京总长之任,力约弟为文科学长,弟荐足下以代,此时无人,弟暂充乏。孑民先生盼足下早日回国,即不愿任学长,校中哲学、文学教授俱乏上选,足下来此亦可担任。

此事得到了蔡元培的大力支持,他事后在《我在五四运动时的回忆》一文中回忆道:

我到北大,由医专校长汤尔和君的介绍,便首先聘请了主编《新青年》的陈独秀任北大文科学长,同时在《新青年》上,我们认识了留美的胡适之君,他回国后,即请他到北大任教职。

左起:蒋梦麟、蔡元培、胡适、李大钊合影

左起:蒋梦麟、蔡元培、胡适、李大钊合影

胡适受聘北京大学,开始了与蔡元培的交往,特别是胡适参与校务管理工作后,两人的交往更为密切,除了面谈外,相互间亦不断有书信往来,彼此相互关心,结下了深厚的友谊。从两人往来的一些书信也可看出这一点。如胡适在1919年6月22日致蔡元培的信中写道:

先生现有胃病,并有寒热。我们见了,都很关心。

蔡元培对胡适的才能很是欣赏,大力提携这位年轻后进。1918年8月,他为胡适的《中国古代哲学史大纲》一书作序,从四个方面对该书进行了充分的肯定,称赞胡适“心灵手敏”,“为后来的学者开无数法门”,同时对其寄予厚望,希望他“努力进行,由上古而中古,而近世,编成一部完全的《中国哲学史大纲》”。

蔡元培晚年回忆自己在北京大学的往事和经历时,总爱提及胡适,显然他将引进胡适作为其间的重要成就之一,如1934年1月1日他在一次名为《我在北京大学的经历》的演讲上,曾这样评价胡适:

我们认识留美的胡适之君,他回国后,即请到北大任教授。胡君真是“旧学邃密”而且“新知深沉”的一个人,所以一方面与沈尹默、兼士兄弟、钱玄同、马幼渔、刘半农诸君以新方法整理国故,一方面整理英文系。因胡君之介绍而请到的好教员,颇不少。

可以说,北京大学成就了胡适,胡适也成就了北京大学。在北京大学成就胡适的过程中,蔡元培的提携之力是不能忽视的。

有意思的是,蔡、胡二人虽然在提倡白话、管理校务等诸多方面立场接近,且私交甚密,但在《红楼梦》研究这一问题上却缺少共识,观点截然对立,直至最后成为论争对手。

针锋相对的论战

有关蔡元培、胡适研究《红楼梦》的具体情况,本书其他章节进行了专门探讨,这里不再赘述,将注意力集中在两人的论战方面。

俗话说,不破不立。鉴于蔡元培的特殊身份及其《石头记索隐》在社会上的较大影响,当胡适等人着手创建新红学,开始对先前的旧红学进行清算的时候,拿蔡元培来做靶子自然是顺理成章的事了。因此,胡适这种批评对象的选择并非如有人所说的借此成名之类,两人之间的红学论争自有其必然性,这是中国现代学术建立过程中的一个必经步骤。

由于两人的身份都比较特殊,同为公众人物,自然很容易受到关注,其影响也超出了红学范围。胡适与蔡元培围绕《红楼梦》展开的论战,不仅是红学史上的一次重要事件,它还意味着新、旧学术的一次正面交锋,在现代学术史上极具象征意义。

对胡适、俞平伯等人而言,他们所创建的新红学能够迅速为学界普遍接受,产生很大的社会影响,并带动整个古代小说、戏曲的研究,这固然与新文化运动和整理国故运动所营造的良好学术氛围有关,与胡适本人在新文化运动期间的重要地位及其大力提倡有关,但这种承认和主流地位的取得也并非一帆风顺,它必须在与其他红学流派的交锋辩难中取得。

这场论争是胡适率先发起的,1921年,他在学生俞平伯、顾颉刚的大力帮助下完成了《红楼梦考证》改定稿。

在该文中,他虽然承认蔡元培“引书之多和用心之勤”,但还是将蔡元培归入“附会的‘红学’”中的一派,认为蔡氏的“心力都是白白的浪费了”,“他这部书到底还只是一种很牵强的附会”,是在猜“笨谜”,并对其研究中的不合理与不严密处进行批驳。

两人虽然私交不错,但胡适的言辞相当激烈。文章写成后,他还亲自送给蔡元培,听取意见,据胡适1921年9月25日的日记记载:

与蔡先生谈话。前几天,我送他一部《红楼梦》,他复信说:《考证》已读过。所考曹雪芹家世及高兰墅轶事等,甚佩。然于索引(“索引”当作“索隐”——笔者注)一派,概以“附会”二字抹煞之,弟尚未能赞同。弟以为此派之谨严者,必与先生所用之考证法并行不悖。稍缓当详写奉告。此老也不能忘情于此,可见人各有所蔽,虽蔡先生也不能免。

正如蔡元培信中所言,他认为自己的研究是属于自然索隐派“之谨严者”,对胡适的批评自然不服气,要撰文进行反驳。

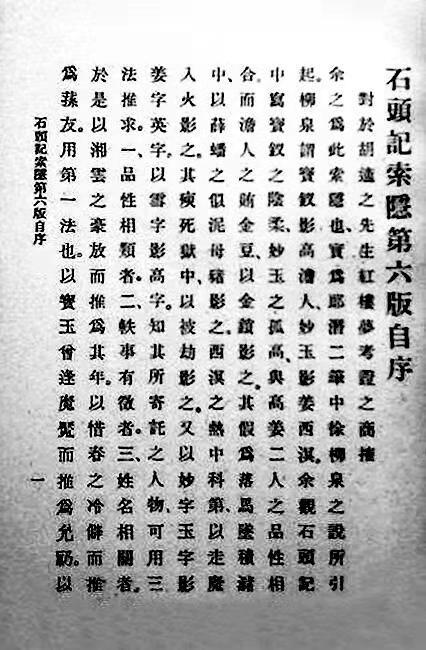

《石头记索隐》第六版自序

《石头记索隐》第六版自序

稍后,蔡元培在为《石头记索隐》第六版写自序时,对胡适的批评进行了回应。这篇序文有一个标题,名为《对于胡适之先生〈红楼梦考证〉之商榷》。

在该文中,他表示对胡适的批评“殊不敢承认”。一方面,他表明自己态度的审慎和方法的可靠:

每举一人,率兼用三法或两法,有可推证,始质言之。……自以为审慎之至,与随意附会者不同。

这倒也是实情,蔡元培的红学观点不管正确与否,其态度确实是很认真的。

另一方面,他又对胡适的批评进行反驳。他承认胡适“于短时期间,搜集许多材料。诚有功于《石头记》”,同时又表示:

吾人与文学书最密切之接触,本不在作者之生平,而在其著作。著作之内容,即胡先生所谓“情节”者,决非无考证之价值。

他同时还列举了一些中外文学的实例进行说明,指出考证情节的必要。

针对胡适的“笨谜”之说,蔡元培认为这“正是中国文人习惯”,并以《品花宝鉴》、《儿女英雄传》、《儒林外史》等小说为例。

在此基础上,他还对胡适的《红楼梦》考证进行了批驳,他指出:

《石头记》自言著作者有石头、空空道人、孔梅溪、曹雪芹等,而胡先生所考证者惟有曹雪芹;《石头记》中有多许大事,而胡先生所考证者惟南巡一事,将亦有任意去取、没有道理之诮与?

针对胡适的《红楼梦》自传说,蔡元培认为:

书中既云真事隐去,并非仅隐去真姓名,则不得以数中所叙之事为真。

他还举出一些曹家与小说中贾家事迹不符的例子加以说明。

最后他坚持认为:

鄙意《石头记》原本,必为康熙朝政治小说,为亲见高、徐、余、姜诸人者所草。后经曹雪芹增删,或亦许插入曹家故事。要未可以全书属之曹氏也。

有趣的是,他在坚持己见的同时,也部分地接受了胡适的意见。

两相对比,胡适对蔡元培是全部否定,蔡元培对胡适则是部分否定,主张索隐与考证并存。两人一处于主动地位,一处于被动地位。

平心而论,蔡元培为自己著作的辩护是缺乏力量和说服力的,情节考证有必要,古代小说一些作品可以索隐,这是没有问题的,但这要根据作品的实际情况具体分析,并不能由此证明他的《石头记索隐》的正确性。他所总结出的三种方法:品性相类法、轶事有征法和姓名相关法,从本质上讲,前两种是附会,后一种是猜谜,这倒恰恰点出了《石头记索隐》的致命伤,正如顾颉刚1922年3月13日在给胡适的书信中所说的:

若必说为性情相合,名字相近,物件相关,则古往今来无数万人,那一个不可牵引到《红楼梦》上去!

自然,蔡元培为自己所作的辩护也并非毫无力量,他无意中指出了中国古代文学创作和阅读的一种影射和索隐传统。不过,他对胡适自传说的批评却是很有力的,指出了自传说的弊端所在。

在论战过程中,蔡元培也将自己的文章送给胡适听取意见,1922年2月17日,他在给胡适的信中这样写道:

承索《石头记索隐》第六版自序,奉上,请指正。

此事在胡适1922年2月18日的日记中也有相应的记载:

下午,国学门研究所开会,蔡先生主席。我自南方回来之后,这是第一次见他。他有一篇《〈石头记〉索隐》六版《自序》,是为我的考证作的。蔡先生对于此事,做的不很漂亮。我想再做一个跋,和他讨论一次。

从胡适颇有些不满的口气看,他是非常自信的,并认为蔡元培的错误十分明显,不应该进行反驳。不过对蔡元培的反驳,他还是作了回应。

在《跋〈红楼梦考证〉》一文中,他承认“有几种小说是可以采用蔡先生的方法的”,如《孽海花》、《儒林外史》;但他同时又指出,蔡元培的方法的“适用”是“很有限的”,“大多数的小说是决不可适用这个方法的”,随后引用了顾颉刚所说的索隐派两种前后矛盾及不合情理的理由。

最后,他还强调了作者生平考证的重要性,指出它是情节考证的“第一步下手工夫”,并再次呼吁:

要推倒“附会的红学”,我们必须搜求那些可以考定《红楼梦》的著者、时代、版本等等的材料。向来《红楼梦》一书所以容易被人穿凿附会,正因为向来的人都忽略了“作者之生平”一个大问题。

这个回答加上先前的《红楼梦考证》改定稿,应该说基本上批倒了蔡元培的索隐式研究法,蔡氏无法为自己做有力的辩护,也就没有再专门写文章回应。

有意思的是,胡适仅仅说希望和欢迎大家“评判我们的证据是否可靠,我们对证据的解释是否不错”,但他并没有正面回答蔡元培对《红楼梦》自传说的质问。否则,他也许可以借此发现自己论文中存在的问题。

胡适的学生顾颉刚和俞平伯也以不同的形式参加了这场辩论,顾颉刚在给胡适的书信中提供了两个批评索隐派的理由,并对蔡元培走上索隐之路的根源给予分析,认为“是汉以来的经学家给与他的”。俞平伯则直接撰写了《读蔡孑民先生石头记索隐自序》一文,与蔡元培进行论辩。

他有这种雅量

总的来看,在这场红学交锋中,胡适一派占了上风。但必须说明的是,胡适并非取得全胜,蔡元培也并非全败,新红学从建立之初就暴露了其致命的缺陷,正如当时一位旁观者黄乃秋在《评胡适红楼梦考证》一文中所说的:

余尝细阅其文,觉其所以斥人者甚是;惟其积极之论端,则犹不免武断,且似适蹈王梦阮、蔡孑民附会之覆辙。

可惜这一点被人们有意或无意地忽略了,这场学术辩论标志着新红学的最后形成,从此新红学成为红学研究的主流,新红学的地位得到学界的承认。新红学的创立为学界研究《红楼梦》提供了一个基本的前提和基础,其后的研究多是以此为起点进行的。

需要说明的是,蔡元培虽然不再撰文反驳,但这并不意味着他已经认同了胡适的观点。他还保留着自己的意见,1926年,他在为同乡寿鹏飞《红楼梦本事辨证》一书写序时表明了这一点:

先生不赞成胡适之君以此书为曹雪芹自述生平之说,余所赞同。

1937年,蔡元培在阅读《雪桥诗话》一书时,联想到《红楼梦》中的一些人物,基本上仍是延续《石头记索隐》的思路,有兴趣者,可参看其1937年3月20日的日记。

此外,在止笔于1940年2月的《自写年谱》中,他再次声明:

我自信这本索隐,决不是牵强附会的。

除辩论内容本身外,参加这场辩论的各方的态度和方式也是很值得注意的,它基本上是在平等友善、随时沟通的气氛下进行,虽然学术观点针锋相对,互不相让,但不失君子之风,相对于后世频繁发起却没有结果、由学术论争屡屡演变成人身攻击的诸多红学论争,它可以为学界提供许多值得思考的东西。

胡适在《跋〈红楼梦考证〉》一文中曾引用亚里士多德的如下一段话,用以表明自己论辩时的态度和立场:

讨论这个学说(指柏拉图的《名象论》)使我们感觉一种不愉快,因为主张这个学说的人是我们的朋友。但我们既是爱智慧的人,为维持真理起见,就是不得已把我们自己的主张推翻了,也是应该的。朋友和真理既然都是我们心爱的东西,我们就不得不爱真理过于爱朋友了。

1961年2月18日,胡适在和胡颂平的谈话中提到了这场争论,他颇有感慨地说:

当年蔡先生的《红楼梦索隐》,我曾说了许多批评的话。那时蔡先生当校长,我当教授,但他并不生气,他有这种雅量。

最能说明这一点的一件事是发生在此间的一个小插曲。在两人论争期间,蔡元培帮胡适借到了其久寻不遇的《四松堂集》刻本,为胡适解决了有关曹雪芹生平的一些问题,胡适为此很是兴奋,他在《跋〈红楼梦考证〉》一文中这样写道:

我寻此书近一年多了,忽然三日之内两个本子一齐到我手里,这真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”了。

在1922年4月21日的日记中,胡适还专门记下了这件事。

不仅如此,蔡元培还对考证派另一位主要人物俞平伯的著作表示欣赏,他在1923年4月25日的日记中有如下表示:

阅俞平伯所作《红楼梦辨》,论高鹗续书依据及于戚本中求出百十一本,甚善。

同样,胡适也把《雪桥诗话》借给蔡元培,让他了解其中所载曹雪芹情况。蔡元培在其1937年4月11日的日记曾有记载:

忆在北平时,曾向胡适之君借阅初、二集,然仅检读有关曹雪芹各条,未及全读也。

两人的这种雅量和胸怀是后世许多学人无法企及的,堪称典范之举。

从蔡、胡二人日后密切交往的情况看,这场红学争论并没有影响到两人的友谊,虽然两人曾在中国民权保障同盟会等问题上曾产生过较大分歧,但私交一直不错。

这里摘引两人往来书信中的一些语句以作说明。如蔡元培1925年5月13日致胡适信:

奉惠书,知贵体渐康复,于授课外,兼从事中国哲学史长编,甚慰,甚慰。然尚祈注意调摄,切勿过劳。

蔡元培1929年6月10日致胡适信:

奉惠书并大著《人权与约法》,振聩发聋,不胜佩服……明午约任叔永、翁咏霓诸君到望平街觉林蔬食处便餐,届时敬请惠临一叙,藉以畅谈。

既然没有什么冤案存在,自然也就不需要给蔡元培平反。至于对蔡元培的《红楼梦》研究不能一味指责,应该给予较为客观、全面、较为宽容的评价,这倒是没有问题的,本来就应该去做这一工作。

1940年蔡氏去世,胡适对其给予了自己的评价,在1940年3月6日的日记中,他这样写道:

到家才知道蔡孑民先生昨天死在香港,年七十三(1867—1940)。与周鲠生兄谈,同嗟叹蔡公是真能做领袖的。他自己的学问上的成绩、思想上的地位,都不算高。但他能充分用人,他用的人的成绩都可算是他的成绩。

应该说,这个评价还算是比较公允的。

《风起红楼(增订本)》),苗怀明著,凤凰出版社2021年1月第1版。