原创 邹鑫、刘艺璇 定量群学

在日渐原子化的现代社会,亲密关系和家庭对个体的心理健康发挥着越来越重要的保护作用。然而,仅仅是去年,继拉姆事件之后,南方日报前记者马金瑜同样以“家暴受害者”身份的出现在社交媒体的热议之中。在家庭暴力当中,女性常常成为受害者,让我们不得不正视在家庭及亲密关系背后所蕴藏的更大范围的社会不平等机制。父权统治下权力不对等的逻辑、性别角色的规范要求、经济资源的差距等结构性因素正阻碍两性朝着更为平等的方向发展。不过,家暴经历也具有性别对称性,男性也会成为家暴的受害者。家暴并非只是“个人悲剧”,它是在社会、文化、经济等因素的共同作用下完成的,对家暴的理解不应脱离社会的整体性,“家庭暴力”同样也是“社会暴力”。

本期我们将介绍两篇关于家庭暴力(又称亲密伴侣暴力intimate partner violence, 下文中使用简称IPV,或简称为家暴)的研究。这两篇文章先后于2019年和2020年发表在《Journal of Interpersonal Violence》上。分别是Financial Strain and Intimate Partner Violence Against Married Women in Postreform China: Evidence From Chengdu(DOI: 10.1177/0886260519853406)和Intimate Partner Violence Victimization and Depressive Symptoms in Sichuan, China: Are There Gender Variations?(DOI: 10.1177/0886260520944564)。二者都运用了压力过程模型,使用四川省的调查数据进行研究,十分具有启发意义。前一篇文章着重关注家暴的成因探究,考察经济紧张与针对女性的家庭暴力之间的关系;后一篇则关注不同家庭暴力类型所产生的心理健康后果及其性别差异。下面我们以文章的行文逻辑为脉络,给大家介绍这两篇论文。

文一:经济紧张对已婚妇女家暴经历的影响

该文运用家庭压力模型探讨家庭暴力的风险因素,考察经济紧张与女性遭受家暴之间的关系。

01

概念与理论

家庭暴力(亲密伴侣暴力IPV):是指亲密伴侣或前伴侣的行为导致身体、性或心理伤害,包括身体攻击行为、性强迫、精神虐待以及控制行为(WHO,2017)。其中,控制行为这一面向在国内关于家庭暴力的研究中少有被考虑到。根据世卫组织的定义,作者同时考察了暴力行为和控制行为两个面向。

家庭压力模型(family stress model):认为由失业和经济紧张所带来的经济困难会进一步引发婚姻冲突,同时会降低教养质量和损害儿童福祉。它阐明了经济压力和女性遭受IPV的联系,是压力过程模型在家庭领域的应用和发展。在本文中,作者运用该模型,来检验关于家庭经济困难、丈夫个人收入低和女性遭受IPV关系的假设。

经济紧张与家庭暴力:有研究表明,个体层面的经济弱势、不稳定就业以及感知经济紧张(perceived financial strain)与家暴有关。丈夫失业、家庭收入低和贫困等经济紧张与IPV的联系机制是类似的。本文中,作者关注了经济紧张、丈夫失业、家庭低收入和感知经济紧张对针对女性的家庭暴力的影响。主观感受的经济紧张会增加个人的挫败感和失落感,进而引发家庭暴力行为;相较于客观经济紧张,感知经济紧张对家庭暴力的影响可能会更大。

02

研究假设

基于家庭压力模型和关于女性家暴受害经历的文献回顾,作者提出了以下四个假设。

假设1:妻子感知的经济紧张程度与妻子遭受丈夫暴力行为的发生率呈正相关。

假设2:丈夫失业和家庭收入低与妻子遭受丈夫暴力行为的发生率呈正相关。

假设3:妻子感知的经济紧张程度与妻子遭受丈夫控制行为(人身控制和经济控制)的发生率呈正相关。

假设4:丈夫失业与家庭收入低与妻子遭受丈夫控制行为(人身控制和经济控制)的发生率呈正相关。

03

数据与方法

样本:以2017年成都市女性生育意愿调查中的340名已婚妇女(约占原始样本的53%)作为分析子样本。

因变量:丈夫对妻子的暴力行为和对妻子的控制行为,包括Y1-丈夫对妻子的暴力行为(躯体暴力次数,计数变量count variable);Y2-丈夫对妻子的人身控制(是=1);Y3-丈夫对妻子的经济控制(是=1)。

自变量:经济紧张。包括一项主观指标,妻子感知的经济紧张;两项客观指标测量:家庭月收入和丈夫的失业状况。

统计分析策略:针对暴力行为的分析采用负二项回归模型与Firth回归模型(对这两个模型的选择与讨论请参见原文)。使用STATA15.0进行统计分析。作者对三个因变量分别建立了四个回归模型。

04

分析结果

(一)丈夫暴力行为的负二项回归估计

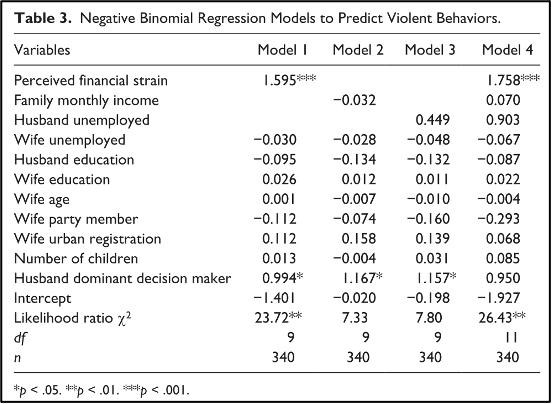

从表3的负二项回归模型中可以看到,模型1和模型4都表明妻子感知的经济紧张对丈夫的暴力行为有显著的正向影响 (p < .001)。研究假设1得到了支持。模型2、3、4的参数指出,客观的家庭经济紧张指标,包括家庭收入和丈夫失业,对丈夫的家暴行为并没有显著影响。假设2并没有得到支持。

(二)Firth Logit 回归模型预测丈夫对妻子的人身控制

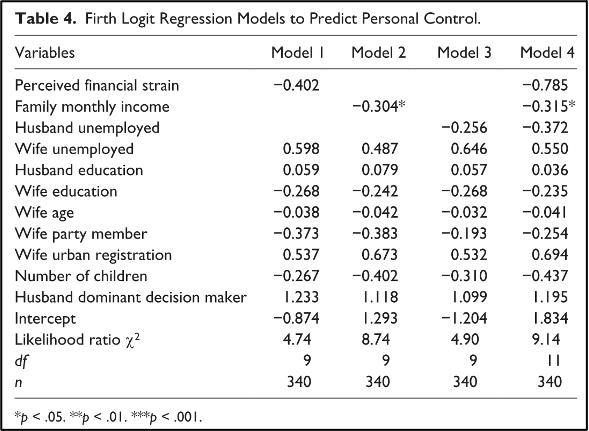

表4展示了主观和客观层面的家庭经济紧张对妻子遭受丈夫控制行为的净影响。尽管Firth回归模型均无统计学意义,但模型2和模型4表明,家庭月收入的提高能显著地抑制丈夫对妻子的人身控制。这些结果为假设4提供了部分的、较弱的支持,而假设3则被拒绝,因为在模型1和模型4中,妻子的经济紧张感知系数并不显著。

(三)Firth Logit 回归模型预测丈夫对妻子的经济控制

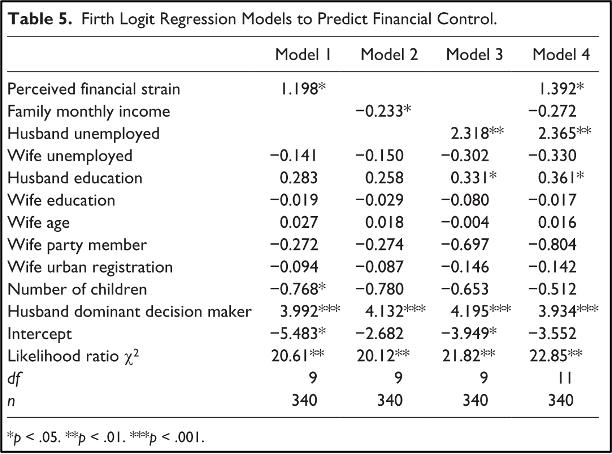

表5则显示了在控制其他变量的情况下,妻子对经济紧张的主观感知和丈夫失业都显著提高了丈夫对妻子经济控制的可能性。模型1、3、4的系数都显示了这些结果的统计显著性。此外,如模型2所示,虽然家庭月收入的增加能降低丈夫经济控制的可能性,这一影响在模型4中有所减弱。从表5的分析结果来看,假设3和假设4都得到了部分支持。

05

结语

总的来说,这篇文章考察了经济压力的主观和客观指标与针对女性的IPV的两个不同维度——暴力行为与控制行为的联系。尽管有所局限,该研究使用家庭压力模型对成都已婚女性的家暴经历进行了很好的本土化分析。其发现具有较大的启发意义。让我们知道,自改革开放以来,性别和收入不平等的发展对女性遭受IPV的重要影响。同时这些发现也为家庭压力模型提供了跨文化的经验研究支持,将经济紧张视为重要的家庭压力源,在一定程度上导致丈夫实施暴力行为和控制行为。在实践意义上,不论是政策制定、学术研究,还是健康干预,都应将主观经济紧张与客观经济紧张视为女性IPV受害的重要社会和心理风险因素。

文二:家暴受害者的抑郁症状及其性别差异研究

上文我们探讨了家庭暴力的风险因素之一--经济紧张对已婚妇女家暴经历的影响。那么家暴所带来的后果又会是什么?接下来为大家推介第二篇文章,主要研究不同的IPV类型对受害者精神健康的影响及性别差异。

前期文献对暴力行为的讨论多指向躯体暴力行为,而忽视了对于不同暴力类型(如控制行为、心理暴力等)的讨论。此外,舆论中也少有谈及针对男性的家暴,事实上家暴的发生在两性中有一定的对称性(马春华)。那么家暴经历对男性和女性精神健康的影响是相同还是相异?

作者首先对家庭暴力与心理健康之间关系的研究进行了评述,指出以往研究主要关注临床或特殊群体,对不同人群关注较少。同时,探讨不同类型的家庭暴力对心理健康的影响及其性别差异的研究很少。于是提出了本文的研究目标:第一、探讨已婚男女中多种类型的家暴经历对过去30天自我报告的抑郁症状的影响;第二、探讨这些影响中可能存在的性别差异。

基于理论和已有经验研究,作者对关键概念进行界定并提出了研究假设。

01

概念与理论

家庭暴力类型:1、控制行为(人身控制和经济控制);2、躯体暴力;3、精神暴力(言语攻击和心理虐待);4、强迫性行为。

社会压力范式:为了将上述多种类型的家暴经历与抑郁症状联系起来,作者利用社会压力范式重点关注心理困扰和抑郁障碍的结构和个人来源。该范式是压力和心理健康社会学研究中的重要范式。在这一范式下,遭受控制行为和各种暴力行为被视为创伤经历,可能导致压力、恐惧和孤立,进而导致抑郁症状。因此,所有类型的IPV都是结构性或个体的压力来源,进而表现为抑郁症状。

02

已有的研究经验与研究假设

在美国遭受IPV的妇女中,有将近一半(47.6%)的人患有抑郁症或符合重度抑郁症的标准。已有的研究表明,相对于躯体暴力,男性比女性更有可能遭受精神暴力(又称语言暴力或冷暴力),这也会导致抑郁、自杀倾向和其他心理健康后果。基于此,提出假设一:

H1:遭受不同类型的IPV与过去30天的抑郁症状呈正相关。

家庭暴力的性别对称性是学界共识,但就不同类型的家暴分布而言,女性受害者往往报告遭受更多、更严重的躯体暴力和性强迫。同时,家庭暴力对女性的心理健康影响更大。由此,作者提出假设二:

H2:遭受不同类型的IPV与过去30天的抑郁症状的相关关系存在性别差异,女性强于男性。

03

数据与方法

本研究的数据来源于第三次中国妇女社会地位调查四川数据中的已婚样本,其中男性1083人,女性1185,共计2268人。

因变量:测量抑郁症状的8个题目的平均得分。

自变量:IPV的不同类型(6个题目)的得分和3个综合指标。三个综合指标为:(1)控制行为2个题目的平均得分;(2)暴力行为4个题目的平均得分;(3)所有类型IPV的平均得分(具体问题可参见原文)。社会人口学特征作为控制变量。

分析策略:

分性别、分别使用每种类型的IPV对抑郁症状进行估计,共计12次回归(检验H1)。同时,分性别、分别使用IPV的3个综合指标对抑郁症状进行估计,共计6次回归(检验H1)。在检验IPV受害对抑郁症状影响的性别差异时,加入IPV的每种类型(6项)和综合指标(3项)与性别的交互项,共计9个交互项,对抑郁症状进行估计(检验H2)。

04

研究结果

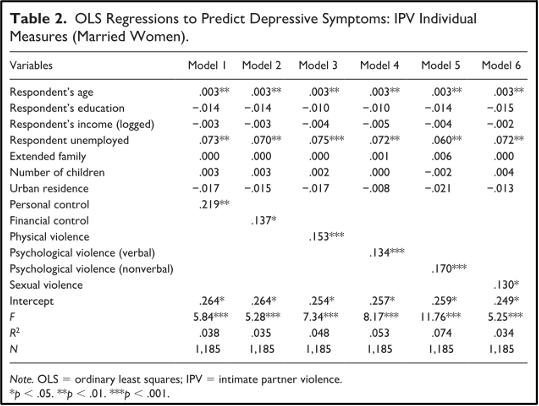

表2报告了不同类型的IPV对已婚女性过去30天抑郁症状的影响。与假设1一致,在6个回归模型(模型1-6)中,经历过IPV的已婚女性的抑郁症状水平显著高于那些没有经历IPV的女性。研究还发现,对已婚女性来说,躯体暴力和精神暴力受害比其他类型的受害对抑郁症状的影响更大。由此,对已婚女性来说,假设1得到支持。

表3报告了不同类型的IPV对已婚男性过去30天抑郁症状的影响。结果指出,除了两个方面有差异,已婚男性与已婚女性在其他方面的情况几乎相同。差异之处在于:第一、与已婚女性不同,已婚男性的人身控制和性强迫受害的回归系数没有统计学意义。除了人身控制和性强迫以外,经历过其他类型的IPV的已婚男性所报告的抑郁症状显著高于那些没有经历过这些暴力行为的男性。第二、已婚男性的躯体暴力和精神暴力受害比其他类型的受害对抑郁症状的影响更为显著。由此,对已婚男性来说,假设1得到部分支持。

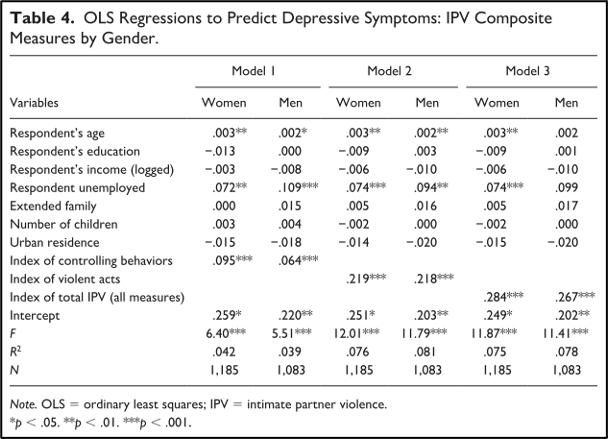

表4报告了IPV的三个综合指标对过去30天抑郁症状的影响。模型1显示,不管是对已婚男性还是已婚女性,控制行为对抑郁症状的影响都是正向且显著的(p<.001)。同样地,模型2显示,暴力行为对抑郁症状的影响他们来说也是正向且显著的(p<.001)。最后,模型3显示,所有IPV对抑郁症状的影响,对已婚两性来说,都是正向且显著的(p<.001)。由此,假设1得到支持。

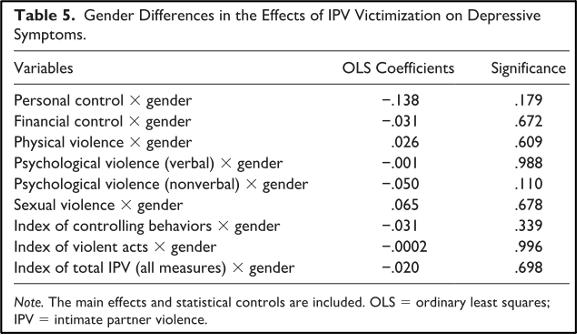

表5报告了IPV的每种类型(6项)和综合指标(3项)与性别的交互项对抑郁症状的影响。结果指出,所有的交互项均无统计学意义。也就是说,不同类型的IPV受害对四川已婚受访者心理健康的影响存在性别对称性。因此,拒绝假设2。

综上所述,作者发现:(1)遭受过不同类型IPV的已婚男性和女性的抑郁症状水平显著高于没有遭受IPV的男女;(2)四川省已婚男性和女性遭受IPV对他们过去30天抑郁症状的影响不存在显著的性别差异。

最后,作者指出,在评估IPV对心理健康的影响时,应关注不同类型的IPV,同时,应该对男性受暴情况也予以重视。

05

结语

本期推介的两篇文章分别对家庭压力模型和家庭暴力的性别对称性提供了经验研究支持,为中国情境下的家暴研究提供了启发。首先,收入等方面的性别不平等对女性遭受家庭暴力的影响应被进一步考量。此外,除客观的经济紧张指标外,也应重视个人主观感知经济紧张对家庭暴力的影响。其次,就群体而言,针对男性的家庭暴力也不容忽视,家暴经历的性别对称性这一结论将直接影响到健康干预。最后,不同类型的家庭暴力发生的原因、机制和后果是不同的,应该对具体类型的家暴行为进行分别考察,同时,研究与实践都不应仅仅停留在看得见的暴力行为上,也应特别重视如性别控制这种更加隐蔽但极具破坏性的隐形家暴。

参考文献

[1]Zheng Li, Xu Xiaohe,Xu Ting,Y ang Liu, Gu Xiaoxia, Wang Lijuan. Financial Strain and Intimate Partner Violence Against Married Women in Postreform China: Evidence From Chengdu.[J]. Journal of interpersonal violence,2019.

[2]Xu Xiaohe, Zheng Li, Xu Ting, He Mingjie. Intimate Partner Violence Victimization and Depressive Symptoms in Sichuan, China: Are There Gender Variations?[J]. Journal of interpersonal violence,2020.

推荐人简介

邹鑫,四川大学公共管理学院社会学硕士研究生,研究兴趣为社会分层与流动、家庭与性别研究。

刘艺璇,四川大学公共管理学院社会学硕士研究生,研究兴趣为社会性别、家庭社会学、亲密伴侣暴力。

原标题:《经济紧张、家庭暴力与抑郁症状》