3月11日上午9点,细雨。民盟盟员、著名编剧、戏剧理论家沈祖安先生的告别会在杭州殡仪馆举行。

沈祖安,编剧、戏剧理论家,浙江诸暨人,1929年出生于上海。解放前曾肄业于国立西湖艺专,攻西画。1949年6月入伍。后在浙江干校、文工团、浙江省文工团编导组工作。1951年底调入浙江省文联创作组,后担任浙江越剧团和浙江昆剧团编剧及浙江绍剧团特约编剧,一直从事艺术评论和剧本创作。1982年12月加入民盟,曾担任民盟省委会文化委员会主任,一直非常关心和支持年轻盟员的成长,深受文艺界盟员的爱戴。听闻沈老去世的消息,盟员何赛飞专程从外地赶来,在灵堂内贴沈老的耳边,唱了两段昆曲给他听。

沈先生50年来发表和出版有关戏曲和艺术的研究文稿达300余万字。主要著作有:《纵横谈艺录》《琵琶街杂记》《弹词类考》《编剧六题》《变与不变——沈祖安艺术论集》《无字的丰碑——沈祖安人物论集》《琵琶蛇传奇——沈祖安传奇小说集》《唱新话异——沈祖安曲艺论集》等。为盖叫天、刘海粟和王传淞整理出版艺术论集《燕南寄庐杂谈》《存天阁谈艺录》和《丑中美》等多种。

他创作和整理、改编各类剧本60余种,其中越剧有《家和万事兴》《小女婿》《两亲家》《新桑园会》《跃进桥边》《打雪》《飞狐口》《雪地红梅》《关不住的姑娘》(和胡小孩合作)、《田园新歌》《血泪荡》(执笔)《珍珠衫》《绛州府》《羚羊锁》《滚绣球》(和胡汝慧、卢炳容合作)《葛嫩娘》(和胡汝慧合作)《莲湖姐妹》《三月三》《风尘英烈》《白蛇传》《杨柳奇缘》(和陈国容合作)等大小40出。曾任浙江文化厅艺术委员会委员、杭州市文化局艺术顾问、浙江京昆艺术剧院艺术顾问和浙江省政协京昆联谊会常务副会长、浙江省政协诗书画之友社顾问、中国戏曲表演学会顾问等。

沈祖安先生的儿子、中国美院教授沈岳告诉钱江晚报·小时新闻记者,父亲住在浙江医院两年多,已不能说话,平时,他们会凑近耳边,告诉他一些浙江文艺界的新闻和情况。疫情期间,浙江省文艺界很多人来看望他,在他耳边说话,唱唱越剧。“不知道他能不能听懂,但他是希望听到和了解到的。父亲没有大的病,年纪大了器官衰竭。”沈岳说,“但他走得很安详。”

沈岳说,住院之前,父亲觉得自己回不去了。他说:人总是有花开花落的。

沈岳说:花还会再开的。等你好起来,我们再陪你去看看。

“他理性面对自己的衰老,但他对生活,对美好的事物,对浙江文化界一直热心关注。比如小百花的成立,演员的成长,他都非常关心,他喜欢帮人,所以他的朋友非常多,不止是戏曲,还有文学、茶文化等等。他说自己最大的成功,就是兴趣广泛。”沈岳说。

沈祖安先生是浙江戏曲人才的极力推动者。1987年,林为林得梅花奖后,沈祖安找到他:为林,你长枪短枪花枪都很好,但是你扇子水袖也要好,文武都要发展。

林为林问:那我还可以演什么戏?

沈祖安说,《连环计》。

但没人写。林为林说。

“我帮你写。”

沈祖安整理改编了《连环计》,这也是林为林得了梅花奖之后首次演出的大戏,演吕布。

提到沈祖安,很多人都会想到小百花,想到那张合影。

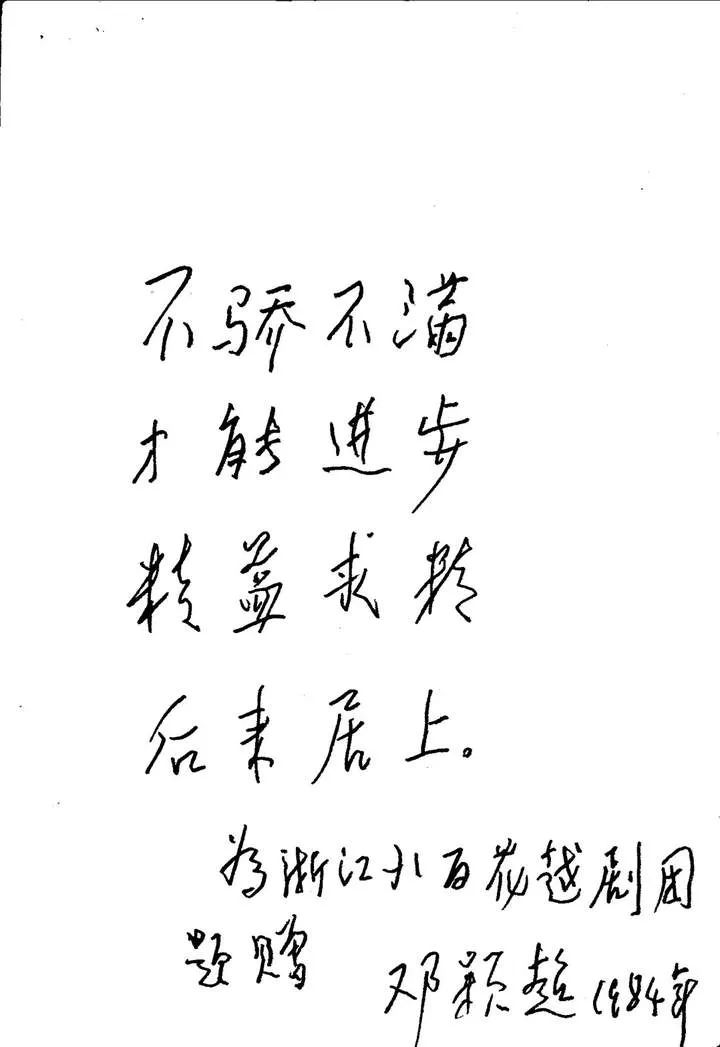

1984年10月,小百花应文化部之邀参加了建国三十五周年献演并观礼,邓颖超接见小百花全体演职人员,合影留念,并亲笔题写:不骄不满,才能进步;精益求精,后来居上。

茅威涛告诉钱江晚报·小时新闻记者,去见邓奶奶,是沈老提前联系好的,包括她为小百花题写的四句话,也是沈老提前拟好的稿子。“他带我们去见刘海粟、夏衍,总是提前联系好所有事情。沈老师是一个书生,却像我们浙江文艺界的一位侠客,江湖义气,古道热肠。他不是政府官员,像一个民间外交家,总是为人张罗一切。他对我们是父亲一样的爱。”

茅威涛和沈家曾经是邻居,都住在白马公寓,一个1号楼,一个2号楼,两人却经常在家里打电话。“茅毛,有一袋东西我放在传达室了,知道你很忙,你空了去拿。”他常常为别人想。

小百花遇到低谷时,沈祖安给省委省政府写了一封信,他说,小百花的历史价值不能断裂,这是改革开放后浙江文化的一面旗帜,是我们省里的掌上明珠,是我们养的亲闺女,这样的情感不能断裂。

很多人都知道,《寒情》是小百花和茅威涛的转折点。1995年,取材于荆轲刺秦王的历史越剧《寒情》上演。以吴侬软语演燕赵悲歌,《寒情》采取了完全不同于传统越剧的叙述方式,调度了别具一格的舞台景观,一石激起千层浪,在当时掀起了轩然大波。

《寒情》的编剧冯洁说,沈老对“小百花”很关心,堪谓有求必应。“当年我写的《寒情》在杭首演后反响强烈,赞美与骂声,泾渭分明。笑称‘第一次混迹越剧受众’的以浙大中青年教授为代表的新观众评价颇高,而绝大多数传统观众包括一些业内人士的意见则集中在‘太高深,太文化,看不懂……’,记得首演后在新新饭店举行该剧座谈会,为鼓励支持小百花不走寻常路的创新,当时正住院的沈老打着点滴特意赶到现场,而且听完全场才走。”

1996年的秋天,小百花在新新饭店会议室举办《寒情》第一稿的研讨会,沈祖安穿着病号服,外面套了一件睡袍,挂着点滴,来了。

茅威涛记得,沈老说了一番话,大意是,这部戏还有修改上升的空间,但是这样的戏剧改革态度,我们应该鼓励。这是我的一家之言,但我必须要来表一个态,如何打磨得更好,我支持他们这样的改革。

沈岳说,爸爸关心外面的世界比家里人多。沙孟海先生曾为他写过一幅字,沈岳记不清内容,只记得一句话,杭州话:背末梢。

2010年,原钱江晚报记者王玲瑛曾在沈老的家里采访过他,关于“末梢先生”,她这样写——

沈祖安过去经常请沙孟海写字,都是替别人求的,医院要挂个匾额,有人要出本书……沙孟海身边的人有时会说,“自己来要还可理解,专为别人来做伸手大将军,难道别人都是为他活着的?”有一天他又去讨字,自觉不好意思开口,久坐无语,沙孟海说:“你是一个热心的末梢客人,今后若有难处,不必吞吞吐吐。”

“末梢先生”书房里挂满字画,但没有沙孟海的字。书斋内也没有电脑,桌上摆着文房四宝,笔架上挂着、插着25枝毛笔,镇尺、印泥、碑帖、立轴、手卷一股脑堆在桌上,完全看不到书桌底色。在书架每层隔板的外沿,还摆着一些小玩意,有关公像,有青花小罐,有皮影,有穿马褂拉胡琴的人偶。这些小东西,随便放在那里,不讲格调,不讲章法。

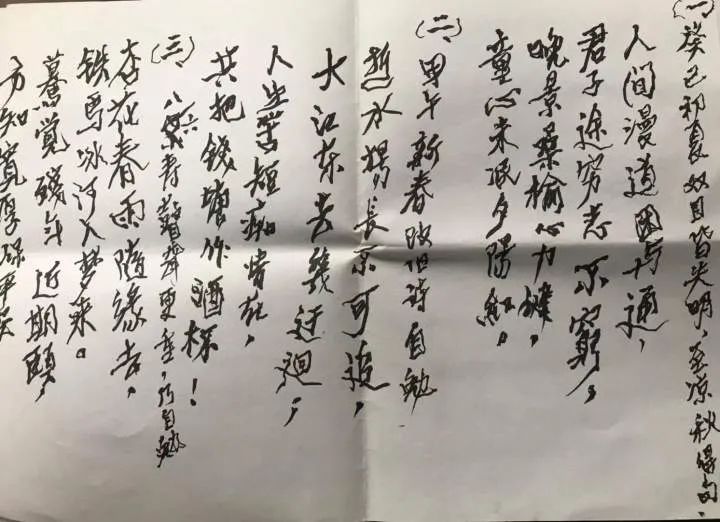

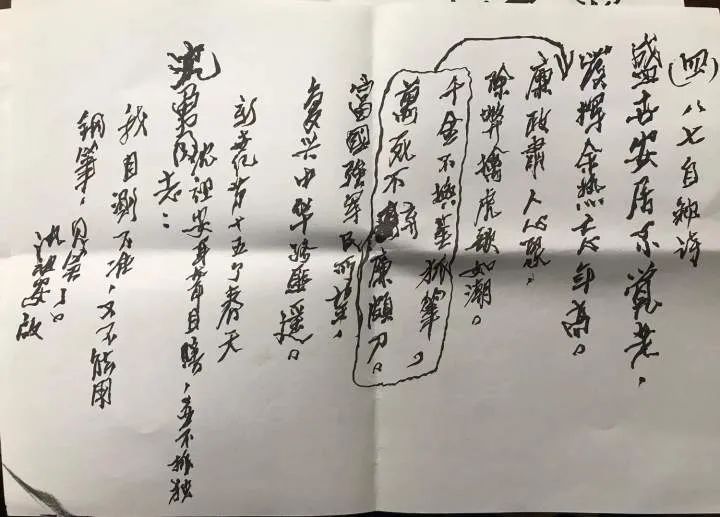

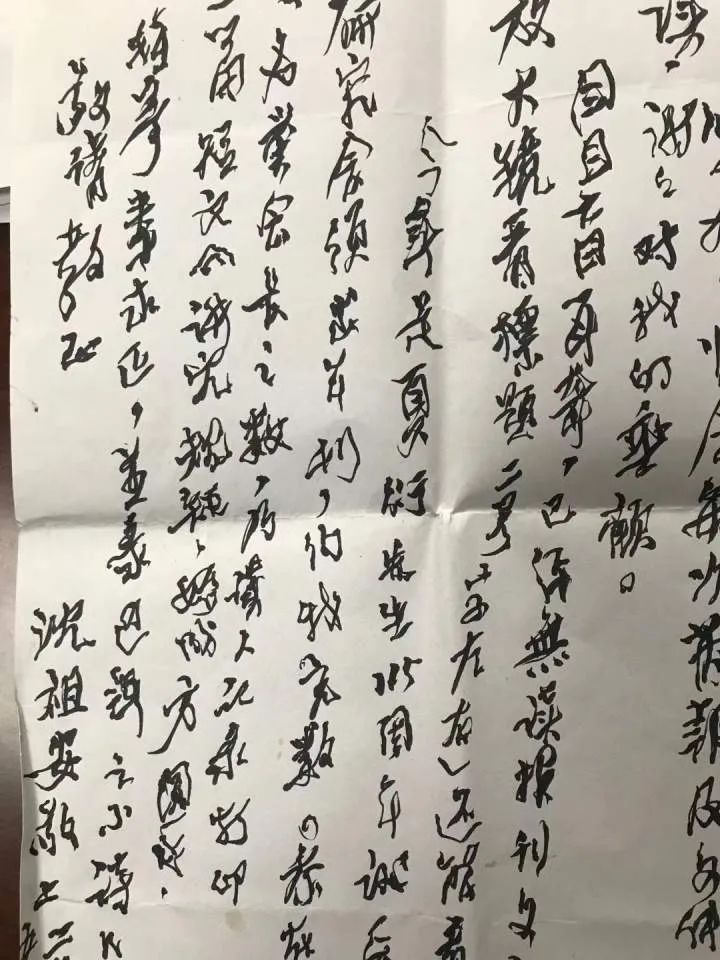

浙江省文艺评论家协会副主席兼秘书长沈勇说,沈老就是浙江文艺界的“活字典”,“关于浙江文艺几乎没有他不知道的事,我曾受教于沈老很多。这是2015年沈老为纪念夏衍先生诞辰115周年创作的四首诗歌与给我写的信,那时的他住在浙江医院,双眼几近眼盲,生命不息,创作不止。”

来源:钱江晚报

原标题:《深切缅怀民盟盟员、浙江文艺界的“活字典”沈祖安先生》