1976年2月,乔治·伊斯曼之家长达一年的展览“新地形学:人造风景的摄影”闭幕。同年5月24日纽约现代艺术博物馆的新展《威廉·埃格尔斯顿的指引》开幕。

翌年5月,苏珊·桑塔格出版了新书《论摄影》。

桑塔格肯定关注了这两个展览,也肯定注意到了这些新兴的摄影师。由于时隔久远,我们或许已经对年份失去了敏感。仅以威廉·埃格尔斯顿为例,1976年,他不过是一位37岁的青年人,而诸如新地形学的那些摄影师们也不过是一些30岁上下的新人。

© William Eggleston

与《论摄影》里举例的那些“老”摄影师们相比,他们是真正年轻的一代。他们也许指引了新的摄影纪元,但是对于桑塔格来说,她需要停一下,想一想,甚至是缓一缓才能对这些新摄影师们做出自己的判断。

非常有兴趣地找了找《论摄影》里的新人。最年轻的是博纳·弗里德曼(Benno Friedman),当时约30岁,而比他稍长的埃默特·戈温(Emmet Gowin)约34岁。虽然这两位并不比前面提到的1976年展览上的那些摄影师们有名,但是对于桑塔格而言,她敏锐地意识到了一条时代的分割线。

© Benno Friedman

© Emmet Gowin

她纳入书里的这两位新人与她书里的那些著名摄影师们一样,他们属于前一代;而新彩色和新地形的摄影师们,桑塔格暂时并不想染指,因为他们属于后一代。

由此,如桑格塔在前言所说:“一篇催生另一篇,……直到我写得够深入了,……以及可以收笔。”这个可以收笔的一代,停留在1960年代前后的戴安·阿勃斯、米诺·怀特、哈里·卡拉汉等人身上,而前溯的时代直至摄影发明。

© Diane Arbus

© Harry Callahan

此刻,若是熟稔摄影史的人旋即便在心里勾画出了一个大致的脉络,恰如桑塔格所言,她所跨越的摄影史从发明伊始至画意摄影、再至现代主义摄影、又至纪实摄影,前后约130余年。纵论她所面对的摄影百年,桑塔格给出了一本《论摄影》。

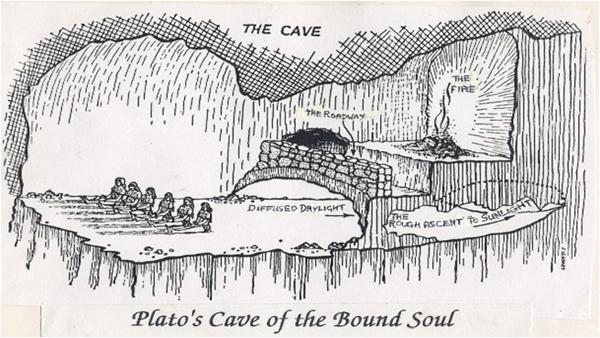

这像是一个历史的剖面。纵向地面对摄影,从1976年回观摄影发展的百年,桑塔格沉入了有关艺术、艺术史、社会、意识形态以及文化和哲学的思考。这个思考的起点从柏拉图的洞穴原型说开始。这个思考模型几乎影响了整本文集的建构。

柏拉图的洞穴原型说

恰如当代最理想的对照实例,柏拉图洞穴就像是我们最熟悉的电影院:漆黑一片;我们专注前方,引颈看向屏幕,身后的放映机兀自运转。人们在观看影片的时刻,从未感觉虚拟,更未感受虚幻,而是煞有其事地投入其中,如临其境,感同身受。这就是柏拉图当初拟想的环境。当电影谢幕,我们走出影院,影院外的光线耀目晃眼。此刻,我们意识到这是真实的世界。而影院里的那些感受并不真实,但未必是假;我们需要走出虚幻,但未必影院之外就是真实。

柏拉图叙述了这个模型,他并未指出何为真实。只是隐喻或提醒人们,我们看到、接触的世界有可能未必全真。而洞穴外的世界是否比洞穴里的世界更真实,其实是一个引发数十代人不断前往哲学世界思考的话头。

© Diane Arbus

桑塔格也借用了这个模型。她把照片比作了我们在影院屏幕上看到的世界,虽然这个世界从真实而来,但未必全真。若想看到或体验真的世界,则需走出影院,也就是去到照片以外,或是前往照片的现场。但是摄影师与照相机制造商共谋了这个骗局,人类已经彻底地被照片所混淆。我们既无法分清真实,又被照片带来的“真实”所蒙蔽,处在一个浑浑噩噩的境况之中。

而且,正如真实世界包裹了电影院一样,真实世界也包裹了一个摄影制造的影像世界(第六章),这个摄影的影像世界或附于真实世界之上、或之下、或之外、或之内,与真实世界纵横交错形成了一个无法厘清的新世界。人们,今天“现代”的人们,生活在这个世界中,与真实世界并行不悖地向历史的深处滑行。

这就是摄影。用摄影创造了摄影的历史,用摄影改造了人类的历史,用摄影再造了人类的社会和意识。我们需要停顿一下摄影的历史,恰如我们“可以”停顿一下人类的历史、人类的社会、人类的意识一样,而这种期望可能在桑塔格的《论摄影》里找到慰藉。

历史的剖面,看见的不是历史。恰如切开水果一样,看到的是果肉、是果核。水果肯定不只是果肉和果核,那水果又是什么?

历史又是什么呢?至少,我们可以从剖面去看一下历史,也随带看一下那个我们热爱的摄影历史。

原标题:《如何阅读一本书丨苏珊·桑塔格《论摄影》》