原一男导演的作品,大多讲述的是社会边缘人群的故事,那些因为社会变革、女权主义兴起、反文化的出现而改变命运的人们。

原一男

原一男过往部分纪录片主人公:

Kôichi Yokozuka,一名患有脑瘫的摄影师(《再见CP》,1972);

Miyuki Takeda,一名宣扬女权主义的单身母亲(《绝对隐私的性爱恋歌1974》,1974);

Okuzaki Kenzo,一名在二战时期新几内亚战场上经历过饥饿、病痛、人吃人经验的军官(《前进,神军!》,1987);

Yasutomi Ayumi,一名参加竞选的东京大学女教授(《令和一揆》,2019)。

原一男导演的最新作品《水俣曼荼罗》,围绕着被称为世界八大公害事件之一的“日本水俣病环境污染事件”展开,在长达6小时的纪录片里细致地讲述了污染受害者所面临的各种无奈与困境。

这一个个触目惊心的故事,通过摄影机的暴力手法展开,带我们走近了那些被我们所忽视的社会边缘人群的真实生活。今天,让我们走近导演原一野的最新访谈,就像导演自己说的那样:“感谢观众,让我们从纪录片中再次学习。”

原一男

Senses of cinema 原一男专访

Q:您的纪录片是在日本反主流文化时期制作的,作为一名纪录片导演,您如何看待“真相”?

A:我不把纪录片当作可以销售的产品。人类一直都在不断寻求自由,在日本的60年代末和70年代初,发生了日本学生运动,年轻人用热血和理想企图去改变他们眼前的世界,类似的事件也曾在美国和欧洲发生过。

每个人都在试图寻找答案:我们的归属是什么?我们应该如何生活?每个人都在寻找正确的方法。制作纪录片在我看来就是用相机寻找真相的一种“正确方法”。这是驱动我开始创作的原动力。在这之中,最重要的是找到合适的主角,将相机对准他们并探寻一个答案:我想成为谁?对于我个人来讲,我想为纪录片献身,并专注于描绘“主人公”们的生活方式。在日本乃至整个世界,我们都有着可怕的政治环境。安倍晋三的内阁使日本人的生存变得越来越困难。即使我们努力发展经济,但还是在战争上浪费了许多金钱,泛滥的裙带关系使得政府机构腐败,同时高额的税收政策让穷人的生活变得越来越辛苦。这就是此时此刻,日本面临的残酷政治!日本的影人正试图向人们展示真实的日本,我们的生活和所做的事情。我们展示现实,自由表达观点,并挑战它,这就是我认为的纪录片的真相。

Q:与事实相反,日本电影制作人创造了“ yarase”一词(一种预先安排和伪造的情况),您是如何理解和定义这个词的呢?

A:在电影界,这个词的出现常常带有负面评价的含义。例如,人们对NHK(日本广播公司)节目的期望只不过是了解一些真实的故事。但是,有些导演会出于某些目的,去编排和表演一些故事出来,这些所谓的假故事,就是我们说的“ yarase”!但是,在我们目前所处的纪录片制作的大环境下,没有“yarase”元素就无法真正制作纪录片。尽管如此,几乎没有人能够单靠“演”来制作出像样的纪录片。那些和我创作理念相似的导演们也不会深究这项技术。作为导演,我们都是挑战者。我们不可能在不影响他人生活的情况下使用相机拍摄。换句话说,纪录片的主人公必然会意识到附近是有摄像机的。主人公其实还应该对摄像机背后的拍摄团队有所了解。只有当主人公与拍摄团队达成共识,彼此认可,那么就会产生令人惊喜的戏剧效果。“yarase”并不是一个消极的概念,而是一个进步的概念。作为电影制片人,我们将这种表演视为电影的一种制作方法。

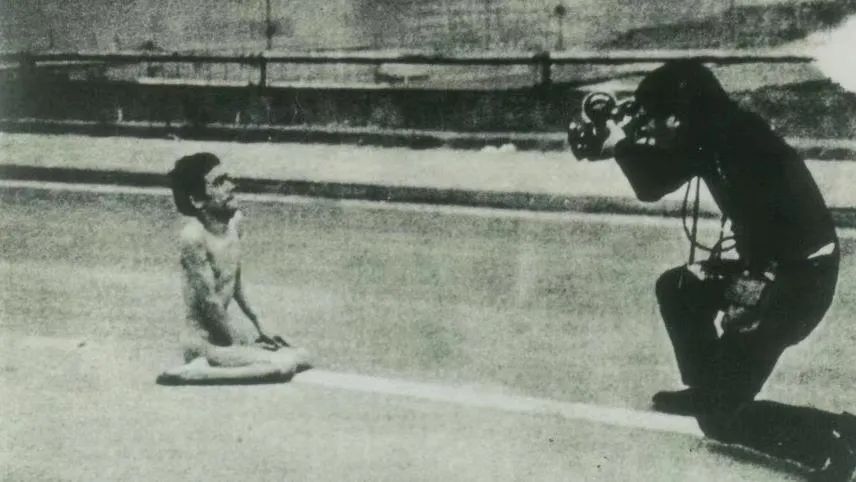

《再见CP》剧照

从我的第一部作品《再见CP》起,我就一直以这种方法进行创作,但是它在《前进,神军!》这部作品中得到了更好的体现。我向有退伍军人经历的主人公Kenzo Okuzaki(后简称Okuzaki)做了一些特定方向的引导。纪录片拍摄初期,他按照我的指示走访了新几内亚战场的几名战争罪的嫌疑人。但是,随着时间的流逝,他慢慢开始有了自己的观点,并主导了调查方向。他将案件推向了极端,甚至对他的前军士长起了谋害之心,原因是后者似乎需要对当年战时人吃人的罪行负责。我没有要求他这样做,也没有给过任何暗示,一切都是Okuzaki自己追求的结果,是他性格的表现。我唯一追寻的问题就是:当年的新几内亚战争到底发生了什么?我以激发他的方式挑战了Okuzaki,并谨慎地将他指向案件本身,是他自己找到了真相。他交付了他的故事,我做了一些梳理工作,仅此而已。纪录片一旦拥有了一个主人公,那影片的工作人员就必须围绕影响主人公生活的事件进行探索,并用相机找到自己的位置。这种寻找位置的过程可能就会被否定地视为是“yarase”,但这其实是纪录片拍摄的一种具体的执行方法。这也是我认为的导演的工作内容。

Q:您的作品在纪录片领域算十分前卫,为什么会选择您作品中那些方式渲染现实呢?

A:纪录片是一个广阔的领域,完全客观的纪录片是不存在的。创作者看到了一个故事,想要表达出来,一定会有一种呈现方式:首先,导演会确定一个主题,以便更好地呈现故事。不同的拍摄阶段,也会有不同的拍摄方法,如果创作者完全不引导,观众将无法理解这些故事。当我们引导某人或某物时,就必须去预先安排一些事情,这样才能达到我们想要的东西。这种做法可能类似于虚构电影,但这是完全不同的创作方式。

Q:您的作品涉及到了许多社会问题,使用更常规的纪录片制作技术会更容易实现吗?

A:不是的,我不这样认为。一位资深的纪录片导演曾说过,“人们根本无法在他们正在拍摄的事件中保持中立。”这是真理。我的一位纪录片同仁小川绅介就曾拍摄了一部有关三里冢人的纪录片。在60年代中期的日本,三里冢人与政府就成田国际机场的土地占用问题展开了一系列的斗争,这就是所谓的“三里冢”事件。基于贫穷和相同的人生悲剧,三里冢人相互信任并彼此结盟,与机场当局和公务人员展开战斗。在这样的环境下,小川绅介发现了许多同行的记者。这些记者,也许真的秉承客观性在进行拍摄,但是他们将这一事件定义成了平民与日本领土贸易法之间的斗争,表现成了一种“战争状态”,在这里所有人都在经受迫害。这就是为什么,我们必须带着问题走进一个纪录片场景的原因。我们不能保持中立,我们有着很明确的目的。

这是导演小川绅介的经历,但我们可以从中学习到一些拍摄方法:我们要采取什么观点?先确立观点,再去制作具体的纪录片。从哪个角度走进一个真实的故事?永远和反对权力的斗争保持一致。为什么?这些人可能是弱势群体,但是他们反对政府,勇于反抗,是主张自由和追寻自由的人!所以,我认为,一旦我们与被剥夺权利的人保持立场一致,就可以更好地揭示事物的本质。而您所指的经典纪录片的形式其实并没有多有价值,时代在瞬息万变,电影制作的思维方式也在不断变化。我生活在不断变化的“现在与此刻”中,而我的纪录片也是在不断变化的“现在”中拍摄的,总是会有不同的问题需要解决。

Q:在这种瞬息万变的“现在与此刻”中,您是如何去吸引国内外的观众呢?

A:我的电影其实不是特别出名。您或许知道迈克尔·摩尔(美国著名纪录片导演),当他第一次看我的作品时,感到很震惊。他来自底特律,并制作了关于那里的一家汽车公司的纪录片《罗杰与我》,在对方不接受邀请的前提下对通用汽车公司CEO进行“追访”。迈克尔·摩尔对这种具有对抗性的拍摄方式的进行了一些探索,无论它是否适用于纪录片。他曾表示,当他在华盛顿制作纪录片时,附近有一个小剧院,放映了许多他从未见过的独立电影。其中之一就是我的《前进,神军!》,这让他感到了震惊。

《前进,神军!》 剧照

在那部影片中,主人公奥崎谦三试图证明第二次世界大战期间在新几内亚战场上发生了士兵自相残杀的罪行。奥崎谦三是一名退伍军人,当他面对其他退伍军人的虚假证词时,开始变得暴力起来,殴打,踢人,极具侵略性。为了从人们身上获知到真相,他做了很多坏事。迈克尔·摩尔看到了那部影片,感到非常惊讶,并称赞了我——我有我自己的影视风格,原一男的风格。这让我感到非常开心。

另一个例子是马丁·斯科塞斯(美国知名演员、导演)。我的两部作品《绝对隐私的性爱恋歌1974》和《前进,神军!》曾在纽约放映。斯科塞斯是一位绝对的影迷,他给我写过一封信,问他是否可以借阅《绝对隐私的性爱恋歌1974》这部影片,因为他没办法在电影院观看到了。当然了,我给他寄了一份。一段时间后,我收到了斯科塞斯的回信:“我看了你的作品,没有人拍过这样的电影,没有人看过这样的影像!”

奥崎谦三无疑是一个令人震惊的角色,即使他可能具有侵略性和暴力性,但像这样的人也可以消除许多的刻板印象。有些人对这部片子非常满意,赞赏有加,其他人则相反,认为拍摄他是一个错误。尽管如此,距首映已经30多年了,这两部作品都还在国际电影节上放映。

实际上,我认为如今这些作品确实具有了一定的知名度。我不确定他们是否在日本受到认可和赞赏,但在国际上的的确得到了认可。

拍摄中的原一男

Q:观众对影片中出现的分娩场景有何反应?

A:在日本,有许多家庭成员愿意在产房陪伴自己的亲人经历分娩过程。看到这样的场景并不是一件奇怪的事情。当我在70年代拍摄纪录片时,许多女权主义者的行为也在改变我们对出生的看法。对于许多女人来说,分娩意味着爱,这一种关乎爱的生理表现。从医学的角度来看,医院分娩确实是更安全的,虽然它也存在一定的风险。当时的日本女权主义者提出,在医院分娩,我们可能会被控制或者有窒息的风险。这就是为什么在《绝对隐私的性爱恋歌1974》中,主人公决定自己生个孩子。自由就是要学习各种形式的压迫和控制所带来的风险,这是问题的关键。

当时的女性想要自己接生,她们不希望自己的孩子一出生就被陌生人包围,她们通过谈论自己的生育选择来互相赋予力量使之实现。这关系到个人隐私和医疗发展的一些方面。那些同意这一前提的人,并且对这部纪录片做出了很高的评价。但是,有许多人(大多数是男性)遵守保守的家庭惯例,并且对违反传统的妇女怀有敌意。这些人告诉我,他们不喜欢我电影的女主角。影片的放映,观众对影片的态度可能会产生两极分化。不过,我总是试图弄清楚人们为什么会不喜欢它。我的电影其实蕴含了更深的含义,我希望人们能够理解它。

Q:您提到了关于隐私问题,纪录片《绝对隐私的性爱恋歌1974》主人公(原一野的前女友)的故事中是否包含您的个人经历呢?

A:拍摄这部影片时,我才刚满20岁。我认为我们每个人都有某种不为人知的隐私空间和自己的内心世界,这可能是我们的经历和思维方式所塑造的。这些通常会在我们脆弱的时刻展现出来。你可以尝试与之抗争,但重要的是你如何去抗争。

这就是为什么我将相机对准了自己。我开始审视自己的内心深处,我的情绪弱点和易受环境影响的部分。这是一场公开的具有实验性的挑战。不过我做到了,因为这是关于我的内心世界,关于探索我们并不想寻找的那些可能“负面”的东西。

我们无法与政府相抗争,但是通过纪录片,我们可以表达自己的看法。在社会动荡的年代,抓住一些时代独有的精神样貌。我们去描绘与当局者直面战斗的故事,当您展示主人公们的内心世界时,这更令人信服。当你想与权力斗争并改变生活的世界时,你需要完成一些艰巨的任务。

Q:在《前进,神军!》中的暴力场景的真实情况是怎样的呢?主人公最后是否确实策动了袭击?

A:我觉得最后没有出现那个杀人场景可能是对的。在电影的结尾,奥崎想杀死他的前司令官,因为他的前司令官需要为战场上出现人吃人的战争罪负责。他当时下了决心,要我带相机陪同拍摄他的杀人场景。我犹豫了,不知道该不该拍。最终,我决定的是不拍。说实话,我并不知道这个决定是对还是错。对我来说这是死胡同,我不知道该怎么办。我无法回应他,因为我真的不知道是否要录制它,同时我也觉得自己做不到。奥崎认为我不在乎,对此有些失望,然后独自袭击那个人。当他最后告诉我这件事时,我意识到我已经失去了对这个袭击行为产生任何影响的机会。

这部电影有两个很明显的暴力成分。毫无疑问,这些暴力行为都是错的。许多人为此对这部电影的谴责也没有错,我也同意暴力是错误的这一观点。但是奥崎的暴力行为是有原因的。当他殴打他的前任上司时,他指责对方没有说实话。奥崎希望对方承认并公开自己的罪行。这种暴力行为来源于他的罪恶感。对方躲在外墙后面,并努力为自己辩护。而奥崎知道此时对方的沉默或说谎会导致更多的暴力,这引起了他的恐惧,他希望通过自己暴力行为用使得他的前司令官失去迫害别人的力量。

由于战争罪行的残酷性,奥崎无法选择沉默,这就是他暴力的原因。最后,奥崎包围了他,对他产生了暴行。奥崎知道到自己使用暴力的后果,这有利于他揭示当年事实的真相。而对于一个纪录片导演而言,区分这两种暴力至关重要。当然,我也可以选择简单地离开,让相机记录一个人杀另一个。不过,影片更重要的是深入研究主人公的内心世界。最后纪录片的结尾没有出现杀人镜头,也没有以这个故事最真实的结局作为结束,这件事是对还是错其实并没有一个简单或者明确的答案。

Q:您2020年的最新作品《水俣曼荼罗》时长长达六个小时,“水俣病”最早是在1956年的日本首次发现的,是什么吸引您来拍摄这个主题的纪录片,为什么您偏向拍摄长时长的纪录片呢?

A:我出生于1945年的日本。那一年日本战败投降,进入了民主改革的时期。可以说我的成长经历和一些思想都深受日本民主化改革的影响。当然了,这个时期也是日本经济快速增长的时期,我们再次成为了发达国家。同时,我和许多人一样,常常思考日本真的拥有民主主义吗?我们的政府是一个保守的政府,只关注自己的利益。尽管有很多失败的地方,但它不会崩溃,因为人们最终会支持它。

日本是一个不知道反抗的国家吗?君主?他们不能抗拒吗?不能造反吗?这是我经常想到的,又让我感到非常气愤的事情。我决定推广水俣病的原因有很多。主要原因是长期遭受这种疾病困扰的人使我感到了力量。在我的内心深处对这种力量有一定的了解,那是人类最本真的生命力。还有一个原因是建立在一个残酷的事实前提下,即他们的斗争胜利也并不代表疾病会结束,但我仍然想要展示这些人是如何为自己和家人争取幸福感的。我无法忍受水俣病患者必须在法庭上为自己辩护争取权益,即便如此他们也不受到人们关注的现状。他们真的必须为自己抗争。

《水俣曼荼罗》 剧照

至于电影的长度,这对于真实地描绘病人的生活是必要的。我进入他们的生活,甚至进入他们的内心世界来捕捉一些内容。他们故事的内核中并不是表现在激烈的冲突中,而是藏在大量的生活细节里。所以,我将这部影片以长片的形式进行了展现。

Q:日本新浪潮时期的另外一位著名纪录片导演土本典昭也曾拍摄过一部水俣病主体的纪录片,请问他对您的纪录片拍摄有影响吗?

A:小川绅介和土本典昭这两位日本导演前辈都是我的偶像,我渴望成为像他们那样优秀的导演。在我之前拍摄的《日本国vs泉南石棉村》这部作品时,就参考过两位导演的拍摄风格,而这部最新的作品《水俣曼荼罗》更可以说是土本典昭之前相关主题电影的一个延续。至于,我喜爱他们作品的原因,那是因为,他们是我们日本独立电影界先驱般的存在,特别是他们在海外市场的成功,为许多后辈导演们都积累了非常好的经验。

《日本国vs泉南石棉村》海报

Q:水俣病有许多副作用,包括脑瘫就是其中之一,而您的第一部纪录片《再见CP》的主人公就是一名脑瘫患者,请问当时您曾研究过水俣病吗?与现在相比这些患者的现状有怎样的改善吗?

A:没错,当我在拍摄《再见CP》时,我就有了解过水俣病,他们二者之前存在许多关联的地方。例如,《水俣曼荼罗》的主人公的孩子患有先天性的身体残疾,他们从出生起就受到了歧视,这种被歧视的遭遇是《再见CP》的主人公也曾经历过的。这两部电影都表达了对社会边缘人士的一种关注,而主人公们相似的遭遇能够让他们在很多地方产生共鸣。《水俣曼荼罗》里的许多水俣病患者们就曾表达过他们非常理解《再见CP》主人公里遭受的种种事情。

Q:从拍摄第一部影片到现在,您一直都从事着纪录片的拍摄工作,请问您之后的职业目标是什么呢?

A:尽管我已经拍摄了50年的纪录片了,但是我仍然秉持着初心,对这份职业充满着热爱。在《前进,神军!》和《全身小说家》这两部纪录片之后,我一直在寻找像奥崎一样激进的人物。但是很可惜,我没有找到。我意识到了时代的变化,日本社会对于奥崎这样激进性格的人容忍度变得越来越低,或者说整个日本社会的力量都越来越无力了。所以,我改变了我的拍摄风格。事实上,奥崎也只是一个普通人,他也曾有过着普通人生活的时候,只是因为他生活在一个激荡的年代,战争改变了他的人生。而现在,我想要探索一个问题:普通百姓的日常生活,什么样的经历会让他们变得激进起来?

2018年,原一男受邀在第二届西湖国际纪录片大会展映了他的《日本国 vs 泉南石棉村》,并出席2018年第二届IDF·大师讲坛。

在2016年上映的纪录片《日本国vs泉南石棉村》中,我讲述的就是日本石棉村村民的日常。他们原本安静的生活,因为长达8年的上诉和斗争,让他们变得非常激进了起来。这些普通人的不普通经历是我目前所感兴趣的,不过,我之后纪录片的拍摄主题也并没有明确的限定,也会随着一些变化而变化。

文章内容参考来源:

https://www.sensesofcinema.com/2021/interviews/the-violence-of-privacy-a-conversation-with-kazuo-hara/

作者:Łukasz Mańkowski (波兰)

作者简介:日语翻译和电影节项目顾问,毕业于日本文化研究和电影理论专业,目前在华沙大学 Artes Liberales 攻读博士学位。他是亚洲电影博客 Kinema Chromatica 的创始人,在鹿特丹、柏林、威尼斯和乌迪内等国际电影节上报道亚洲电影。

本文观点仅代表作者本人,不代表本平台立场

原标题:《IDF·访谈 | 原一男和纪录片的“隐私暴力”》