作者:谢辰生

今年是郑振铎先生诞辰一百二十周年,逝世六十周年。先生是新中国文物事业的主要奠基人和开拓者,是我从事文物工作的引路人、恩师、领导。多少年过去了,他的音容笑貌仍不时浮现在我眼前,尤其是每每他叙述一些有重大价值的文物时,“不得了!”“好极了!”的激动赞叹声;在家中客厅与好友们谈及家国事时的饱含深情;困乏时也手不释卷,躺在藤椅上闭目深思;在上海为保护文物带着我四处奔走筹集款项时的焦急与坦荡;在团城通宵达旦的伏案工作……

郑振铎五十初于书房留影

郑振铎五十初于书房留影

纪念郑振铎先生,首先要全面研究认识他。我虽已望百之龄,仍愿为此抛砖引玉,希望更多的同仁和既往者,能在这方面做更多工作,汲取更多养分。高山仰止,景行行止!西谛先生不仅是我国杰出的作家和学者,更是一位具有远见卓识和开拓精神的事业家,对祖国文物保护和研究事业作出了跨时代、全局性的重大贡献。早在上个世纪二十年代,他就开始注意重视研究文物和现代考古学。1927年“四一二”政变后的第三天,他与胡愈之、周予同等人联名给吴稚晖等国民党要人写信强烈抗议,要求严惩凶手。为免遭迫害,先生于5月乘船避难去欧洲英、法、意等国。在此期间,他特意考察了各国的著名博物馆,在各大图书馆中博览群书,进行广泛的搜集和研究工作。

1928年2月,西谛先生在伦敦撰写了《近百年古城古墓发掘史》,1930年由商务印书馆出版,这是最早向我国学术界全面介绍埃及、巴比伦、亚述和特洛伊、迈锡尼、克里特等地田野考古发掘的著述。在本书序言《古迹的发现与影响》中,他明确的把十九世纪中叶之前以攫取珍宝为目的对古城古墓进行滥肆发掘,与十九世纪中叶以后现代考古学进行科学的田野考古发掘,严格区别开来,并严肃地谴责了那些“或劫、或掠、且骗、且偷”的“挖宝”行为。他认为这种单纯“挖宝”行为,使我们看来为无价之宝的东西,“不知被毁弃了多少”“这是考古学上的一个大劫”。序言的观点说明先生对文物的认识一开始就打破了传统的古董观念,而是把文物作为历史的见证,科学的实物史料,用以纠正和补充历史文献记载的讹误和不足。他还在序言中说:“对于古代的遗物,自一钉一瓦以至于残碎的小偶像,都是十分宝贵的”。“有时一片碎陶器所叙述出来的古代生活和艺术,反而较之王宫王墓为更重要”。在九十年前能对文物的价值和作用有如此精辟的见解,是十分可贵和罕见的。

在这种全面深刻理解文物价值的基础上而形成的文物意识,一直影响到西谛先生以后学术活动的各方面。1932年,他出版了一时脍炙人口的《插图本中国文学史》,与鲁迅合作辑印的《北平笺谱》、重刊《十竹斋笺谱》,可以说都是这种意识的反映。1940年至1947年,他以其近三十载收集所得资料,陆续编印了《中国版画史图录》5辑24册,是集中国版画之大成的巨著。在这里他高度评价中国版画在世界版画发展史上的领先地位,充分肯定了版画作为研究古代“生活实相”和“社会变迁”的生动史料价值。与此同时,1946年先生又筹资组成“中国历史参考图谱刊行会”。从1947年开始他又着手从各个方面收集整理资料,陆续编纂出版了内容空前丰富,有各类图片3003幅的中国第一部大型《中国历史参考图谱》24辑。在编纂过程中,得到了李济之、郭宝钧、夏鼐、曾昭燏等人的大力支持,提供了不少从未发表过的珍贵出土文物照片。他在图谱序言中说明发愿纂辑此书的目的是“俾人人皆能置此一篇,而亲炙于古人之实际生活”。正是由于先生充分认识到文物作为真实、形象生动的历史信息载体对于历史研究的重要性,因而才重视把文献与文物结合起来研究历史,说明历史。这对学术研究工作是有开创性意义的,同时也是我们今天让文物“活起来”的重要基础。

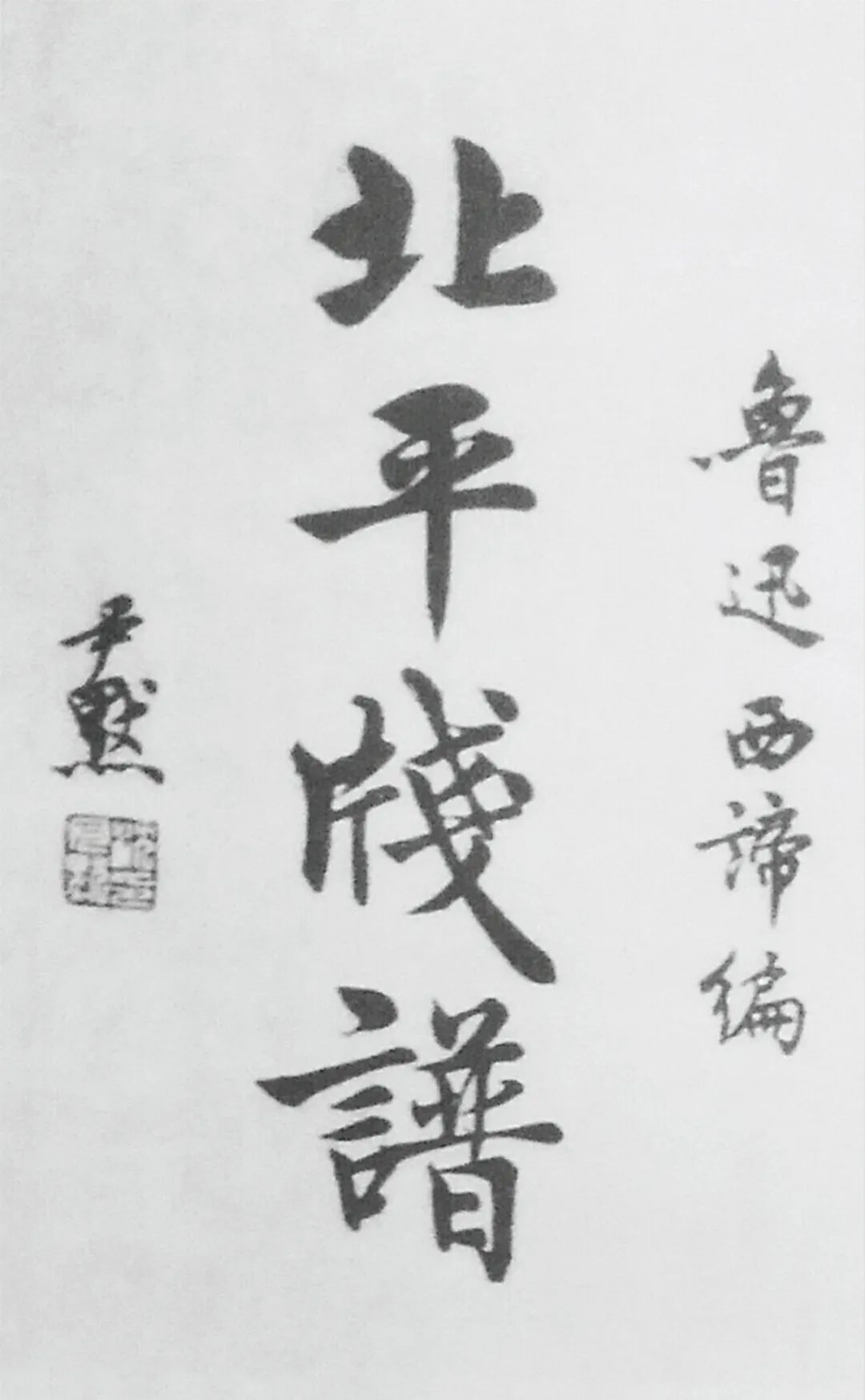

郑振铎先生和鲁迅先生合作辑印的《北平笺谱》

郑振铎先生和鲁迅先生合作辑印的《北平笺谱》

西谛先生以极大的爱国热忱,致力于保护祖国文物。在抗日战争时期,他留在上海孤岛,除继续从事写作和其它文化和社会活动外,用了很大一部分时间和精力,废寝忘食、不顾生命安危,千方百计地为国家抢救了大量珍贵善本古籍。最早是1938年,他几经曲折为国家抢购了已经沉没了三百年的《脉望馆钞校本古今杂剧》。在他得悉这一重大发现消息的那一天,激动得彻夜未眠,用他自己的话说:“这兴奋,几与克复一座名城无殊!”(《脉望馆钞校本古今杂剧》跋)当时,由于兵燹离乱,许多著名的藏书家旧藏陆续流入书市,一时上海、北平的书贾非常活跃。引来美国的“哈佛燕京学社”、敌伪的“华北交通公司”以及汉奸陈群、梁鸿志等纷纷进行抢购。先生目睹这些珍贵善本,或为敌伪所得,或将流往国外,感到极为忧虑。于是与当时留在上海的张元济、张寿镛、何炳松、张凤举等人联名电请重庆政府考虑进行抢救,不久即得陈立夫、朱家骅电复同意,并派中央图书馆馆长蒋复璁秘密到上海协商具体办法,当即商定由他们五人组成“文献保存同志会”,由西谛先生亲自草拟了办事细则七条,决定动用中英庚款董事会原为中央图书馆建馆的存款用来购书。当时工作环境相当艰苦,但他们下决心克服一切困难,全力以赴。1940年3月他在致张寿镛的一封信中说:“我辈对于国家及民族文化均负重责,只要鞠躬尽瘁,忠贞坚苦到底自不致有人疵议”。“其中甘苦诚是‘冷暖自知’。虽为时不久,而麻烦已极多”。“然实甘之如饴!盖本为我辈应尽之责也。”

从1940年元月至1942年太平洋战争爆发之时止,他们为国家抢购了善本古籍3800多种,其中宋、元刊本300余种,已接近于北平图书馆馆藏善本的总数(按当时北图编印的善本书目所载馆藏共计3900种)。在这两年中,西谛先生几乎对其它事情都不加闻问,把全部精力投入了对善本古籍的抢救,时刻要与张寿镛、张元济等其他几位先生协商,往来信札达数百通之多。其中有一小部分已收入到了《郑振铎文博文集》,这是一份很珍贵的史料,是几位忠贞的爱国志士在敌伪的环伺下,历尽艰辛抢救祖国文化遗产的记录。1940年底,重庆派故宫博物院古物馆馆长徐森玉到上海协助鉴定古籍收购工作,他目睹这时的工作情况,曾致函中央图书馆馆长蒋复璁说西谛等人“心专志一,手足胼胝,日无暇晷,确为人所不能,且操守坚正,一丝不苟,凡车船及联络等费,从未动用公款一钱”。(原件现存台北“中央图书馆”)虽只寥寥数语,却是先生等人为国家、为民族忘我工作,廉洁奉公的真实写照。这次抢购的善本古籍,除其中有80余种宋元善本当时即由徐森玉携带经香港送往重庆外,还有约3000余种陆续运到香港,在太平洋战争发生后被日寇全部劫往日本。抗战胜利后,几经交涉才于1947年由王世襄押运回国。船到上海时,是先生指定由孙家晋和我,还有一位中央图书馆的潘先生到码头迎接的。遗憾的是,这批书在解放前夕却被悉数运往台湾。还剩余的几百种则始终集中保存在上海爱文义路觉园的法宝馆,由先生委托孙家晋等负责保管,迟迟未向南京移交。一直拖延到上海解放,于1950年交由董必武同志率领的中央工作团华东分团接收,使这批珍贵图书得以保存下来。

抗战胜利后,西谛先生除积极参加民主运动外,还十分关注着祖国文物的命运。1946年他参加了上海区清点接收封存文物委员会,参与点收了陈群、伪上海大学法学院、台湾银行日人高木等处敌伪藏书,并于当年1月发表了《敌伪的文物那里去了》一文。他在文章中高度评价祖国文物“不仅是中国先民们最崇高的成就,也是整个人类的光荣与喜悦所寄托。它的失去,绝对不能以金钱来估值,也绝对不能以金钱来赔偿”。揭露和谴责了当时国民党接收部门侵吞逆产中的文物,列举了其中许多已知的极为重要的文物名单,追问“这些东西都到那里去了?”强烈呼吁当局采取措施,集中收回这些散失的文物,可谓正气贯长虹!

1947年,他又痛感当时有很多珍贵文物通过上海流出国外的现实,发表了《保存古物刍议》一文,猛烈抨击了近百年来中国文物被大量掠夺盗运出境的现象,提出保护文物的原则。他认为那些把重要文物私运出国的人“简直是卖国行为,而应该处以叛逆的罪名”,“其行为可恶,可恨,其居心更可诛!”,“我们应以全力来打击那些盗卖古物的不肖子孙们!”他还有力地驳斥了当时有人主张“把不切实用的古物、古书去换些有用的外汇”的观点。他说:“这种盲目无知的议论,连常识也没有的说话,也许足以耸动同样的盲目无知的人们。但稍稍懂得人类发展的历程的人,便会立刻斥责其荒谬的”。今日重温西谛先生这篇文章,感到分外亲切。一个时期以来,不是也有人鼓吹要把卖文物作为文物工作“改革”的突破口吗?不是也有人主张把博物馆藏品投放文物拍卖市场吗?相隔数十年,争论的观点,何其相似乃尔!再次证明,先生的思想和文章,仍具现实指导意义。

面对当时文物外流的现实,西谛先生除了写文章大声疾呼以外,还多方筹款,大量购买了从北方运到上海的古代陶俑,以尽量减少其流往国外的损失。在此期间,适逢张葱玉蕴辉斋所藏名画不幸为人捆载出国,他为此深感痛心,经与葱玉商议,决定出版《蕴辉斋所藏唐宋以来名画集》。他又联想到流散海外还有更多的名画,于是又决定把域外所藏的中国古画搜集起来印刷出版,作为过去祖国文物被掠夺、被盗卖的历史记录。先是出版了《西域画》3辑,以揭露帝国主义者在我国西陲恣意掠夺我们伟大艺术杰作的真实面目。之后,用了一年半的时间,出版了《域外所藏中国古画集》24辑。他出版这些图集的目的,并不是单纯供人们观赏,而是用来说明祖国文物大量外流,“楚人之弓未为楚得”的痛心事实,以激发国人保护民族文化遗产的爱国热情。

1949年中华人民共和国成立,西谛先生是首任文物局局长,成为新中国文物事业的主要开拓者和奠基人。在他就任局长职务后不久,即上书周恩来总理将自己在上海重金收购的几百件古代陶俑全部捐献国家,并与王冶秋同志共同倡议,从事文物工作人员,都不要购卖和收藏文物。从此,形成了新中国文物系统工作人员的一个优良传统,1997年被列为国家文物局颁发的《中国文物、博物馆工作者职业道德准则》的内容之一。

郑振铎先参加新中国首届政协筹备工作期间与文艺界部分代表合影

郑振铎先参加新中国首届政协筹备工作期间与文艺界部分代表合影

当时,西谛先生社会活动很多,还有不少重要兼职,除担任全国政协文教组组长,又先后被任命为中国科学院考古研究所和文学研究所首任所长。因此,在文物局他主要是参与确定大政方针,人事安排和处理重大问题,王冶秋同志则负责主持处理日常的具体事务。然而,对于方针政策等带有全局性的问题以及一些重大的业务性工作,他不仅事必躬亲,而且还一抓到底。1949年,我到文物局工作后接受的第一个任务就是他要我起草保护文物的法规。当时我对这方面的情况知之不多,他在向我交待任务的同时,还把事先已经收集准备好的民国时期国民政府颁布的文物法规和一些国外的文物法规材料交给我作参考,并且明确交待先搞禁止文物出口、考古调查和发掘等几个单项的法规性文件,又对其中的内容和重点逐一作了指示。初稿完成后,在王冶秋和裴文中同志的具体指导下经过几次修改,最后经西谛先生审定于1950年报请中央人民政府政务院发出了“为颁发《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》的命令”,“规定古迹、珍贵文物、图书及稀有生物保护办法并颁发《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》的命令”、《关于征集革命文物的命令》和《关于保护古文物建筑的指示》等中华人民共和国第一批保护文物的法令、指示和办法,为新中国的文物保护管理作出了开局之功。这不能不首先要归功于西谛先生!

1953年我国国民经济第一个五年计划开始实施,大规模的基本建设工程在全国各地广泛开展起来。由于古代人民劳动生息的地方,其自然环境等各方面的条件,也往往适宜于今天来搞建设,所以在城市建设和改造等各项基本建设工程中必然要涉及到地上地下的文物保护问题。西谛先生和冶秋同志都充分认识到这一必然规律性,预见到文物保护与各项建设可能发生的矛盾,适时地报请政务院颁发了《关于在基本建设工程中保护历史文物和革命文物的指示》,提出了在各项基本建设过程中保护文物的具体要求和措施。这个文件的初稿就是西谛先生亲自起草的,说明他对工作中的重大问题,不但亲自参与,而且亲自动手。这并非孤例,在查阅档案过程中发现不少公文初稿都是西谛先生亲自起草,然后“会”有关处室,这充分表现了一位具有很高文化素养的学者风度,也反映了他对工作高度认真负责的精神。这种优良作风,对于一个国家机关的第一把手来说是非常难能可贵的,这也成为了我们文物部门的宝贵财富和优良传统。这与一些把重要文件、讲话也通通推给别人起草,自己只是划圈、签字,不修改,照本宣读的官僚主义作风,恰恰形成了鲜明的对照。

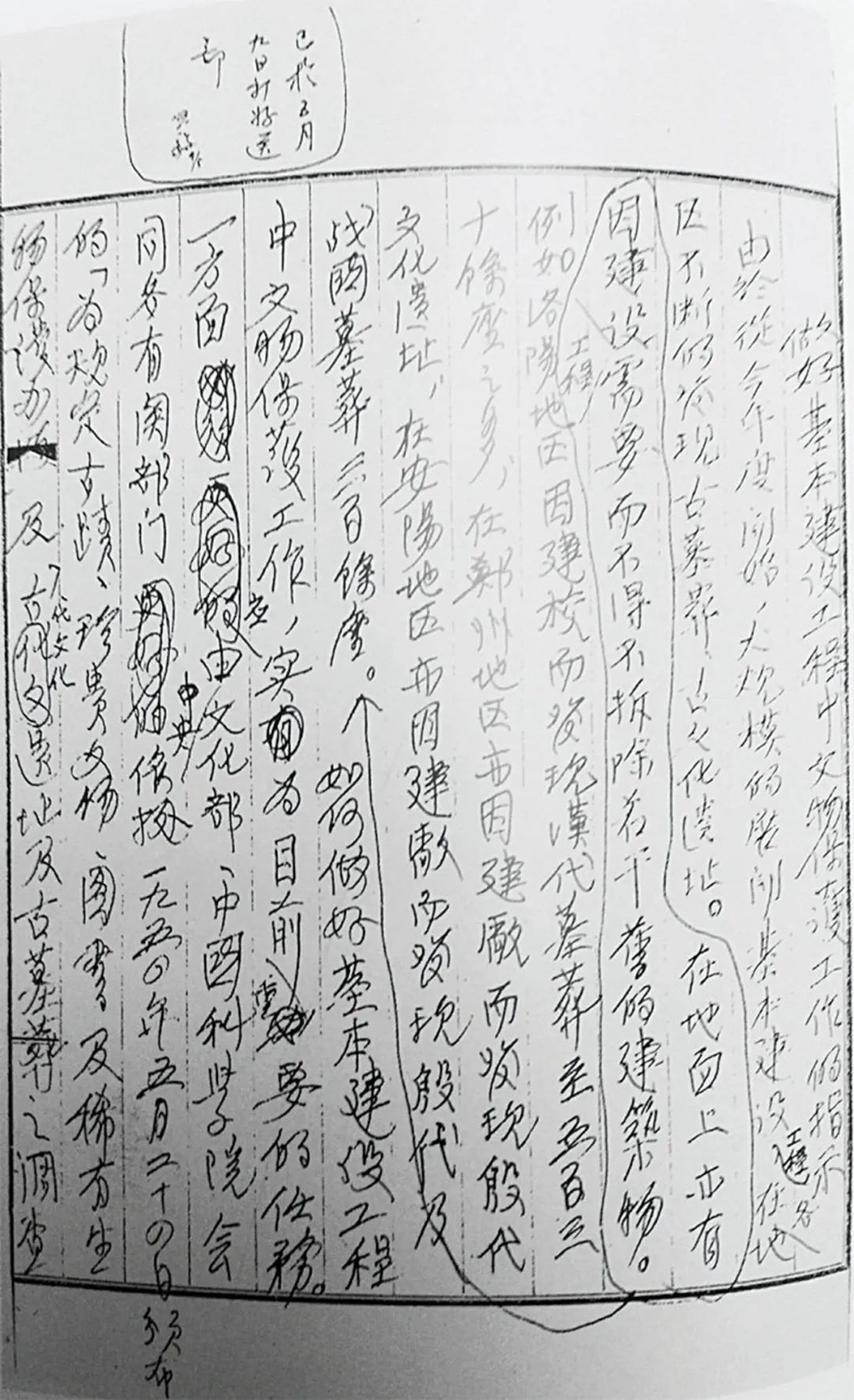

郑振铎手迹《关于基本建设工程中保护历史文物和革命文物的指示》

郑振铎手迹《关于基本建设工程中保护历史文物和革命文物的指示》

西谛先生对工作历来是极端负责和雷厉风行的。就在报请政务院颁发文件的同时,当即与冶秋同志商定把配合基本建设进行考古发掘工作作为当时整个文物工作的中心任务。为取得各个方面对这一工作的支持,他主动到基建部门为工程技术人员作《基本建设工程中保护地下文物的意义与作用》的报告,还通过科普协会举办讲座,宣传党和政府的文物保护政策,普及文物知识。从1953年到1954年的一年时间里,他在各个不同场合关于这一内容的讲演,以及见诸报端公开发表的文章就达五六篇之多。正是由于他和冶秋同志的高瞻远瞩,从战略高度确定了整个文物工作的重点和方向。因而仅在短短的一年时间里,就在实践中取得了十分显著的成果,1954年举办的《全国基本建设工程中出土文物展览》,正是这一成果的反映。这个展览当时在史学界引起了震动,在社会上更是反响强烈,大多数中央领导同志都参观了这个展览,毛主席曾两次到展览会上来参观。这一成功的实践,得到了周恩来总理的支持和肯定,在他的关怀下,进一步确定了“重点保护、重点发掘,既对基本建设有利,又对文物保护有利的方针”,也就是通常说的“两重、两利”方针。后来几十年来的实践,继续证明这个方针是完全正确的。我国的考古工作近几十年取得的举世瞩目的巨大成就,正是执行这一正确方针的结果。当我们满怀信心地面向二十一世纪,准备迎接中国考古黄金时代到来的时候,必然要回忆起当年正确决策给我们奠定的基础,而深深地怀念我们事业的主要开拓者和奠基人西谛先生和王冶秋同志。

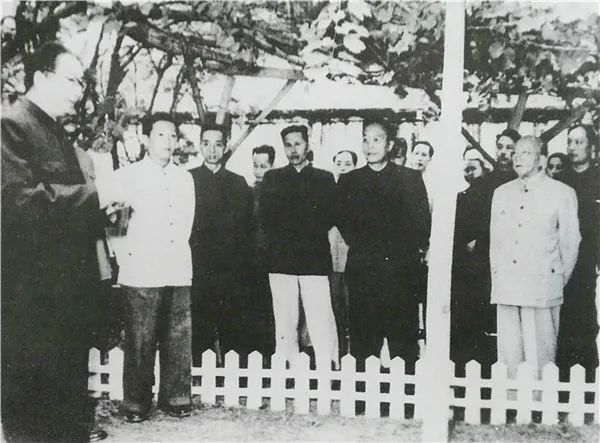

1953年,郑振铎与文物局文物处同志在北海团城合影

1953年,郑振铎与文物局文物处同志在北海团城合影

西谛先生在文物局刚刚成立的时候,一方面抓了确定方针政策,制定法令法规,另一方面还特别着重抓了机关重要人事安排和整个事业的队伍建设。当时文物局各业务处室的负责人和主要业务干部,几乎都是由他推荐安排的。一个突出的特点就是,所有业务处的正副处长都是学有专长的专家,甚至是在国际上也很有声誉的知名学者,如博物馆处处长裴文中、副处长王振铎等。本来他还想安排徐森玉或夏鼐任文物处长,向达任图书馆处处长,但由于种种原因,他们迟迟没有到任,因而只任命了著名书画鉴定专家张珩和图书馆学专家万斯年分别担任文物处和图书馆处的副处长。罗福颐、徐邦达、傅忠谟、罗哲文与我,以及后来的顾铁符、马耕渔等都是文物处的业务秘书。文物局是主管全国文博事业的一个专业性很强的政府职能部门,起用这样一批具有相当专业水平的业务骨干,对于奠定工作基础,推动事业的发展无疑起了重要的作用。

此时,全国各地的文物工作队伍还十分薄弱,尤其是专业人员更是屈指可数,远远不能适应形势发展的客观需要,特别是为配合大规模基本建设而进行的考古发掘工作更迫切地需要业务支持。为此,西谛先生和冶秋同志果断地排除各种不同意见,决定提请文化部、中国科学院和北京大学联合先后举办了四届考古人员训练班,共培训了341人,及时分配到全国各地参加配合基本建设的抢救性考古发掘工作,同时他还推动北京大学创办了历史系考古专业,从而促进了文物考古工作新生力量的成长,扩大了文物考古队伍。各地就是依靠这支队伍,在短短几年里就取得令人瞩目的成绩,影响至今。

建国初期,西谛先生还和王冶秋同志一起组织了对解放后接管的博物馆改造工作,明确了以马克思主义为指导,把博物馆作为进行爱国主义教育和历史唯物主义教育的宣传教育阵地。在这个指导思想下,他重点抓了对故宫博物院陈列的改革,筹建了绘画馆、陶瓷馆等专馆,使故宫陈列发生了根本性的变化。为此,他根据工作,亲自起草了《故宫博物院改革问题报告》。

1956年,西谛先生与王冶秋同志主持召开了第一次“全国博物馆工作会议”,确定了中国博物馆事业的性质、方针、任务和发展方向。会议之后,在全国各地相继建立了以全面反映地方自然环境、历史发展和社会主义建设为内容的综合性省级博物馆,为中国博物馆事业的发展奠定了基础。同年,他还主持召开了第一次“全国考古工作会议”,在会上作了题为《考古事业的成就和今后努力方向》的报告,并作为国务院科学规划委员会考古组组长,与尹达、夏鼐共同主持制定了《考古学研究工作十二年远景规划》。

郑振铎与吴晗、夏鼐察看明定陵开棺

郑振铎与吴晗、夏鼐察看明定陵开棺

为充实丰富各大博物馆的馆藏,西谛先生在文物局专门成立了文物收购小组,面向社会,开展了大量的文物收集工作。以故宫博物院绘画馆为例,故宫旧藏绘画精华,有大部分已于解放前夕运往台湾,在绘画馆开馆时很多展品都是解放后接收捐献、地方上调或由文物局收购后拨交故宫博物院的。

长期以来,西谛先生对祖国文物大量外流,极感痛心,如何使这些流失海外的文物重新回归祖国怀抱,是他多年的心愿,但在解放前是根本无法实现的。1949年他担任文物局局长以后不久就开始推进此项工作。1950年10月,他参加中国文化代表团赴印度、缅甸访问,途经香港得悉郭昭俊所藏“二希”(王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》),因在银行抵押期满,无力赎回,准备出售,当即嘱徐伯郊急告上海徐森玉,转请文物局迅速设法抢先收购。此事很快得到周总理的批准,并派王冶秋同志偕同徐森玉、马衡兼程南下洽购,终以48万港元购回拨交故宫博物院入藏。当时他还在国外访问,后在仰光接徐伯郊详函告知经过后,非常高兴的说“凡是‘国宝’,我们都是要争取的”。1952年1月回国后,他立即着手筹划搞一个通盘计划报请批准后实施,决定在香港设立一个有徐伯郊参加的收购小组。从“二希”回归之后,又陆续收购了许多珍贵文物,如唐韩滉的《五牛图》、五代董源的《潇湘图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》、宋徽宗赵佶的《祥龙石图》、马远的《踏歌图》、李唐的《采薇图》、赵孟頫的《三竹图》、吴镇的《渔父图》以及一大批珍贵的善本图书,都是堪称国宝的稀世珍品。其中陈澄中藏书是当时收购的重点。陈澄中与北方周叔弢都是著名的藏书家,曾被人称为“南陈北周”。从1952年开始就由徐伯郊出面交涉,直到1955年才成功地收购了包括著名的南宋世綵堂的《昌黎先生集》、《河东先生集》以及许多宋元善本、明抄黄跋等,都是陈氏藏书的精华。所以西谛致函张元济说:“从此,善本图书的搜集工作,除了存于台湾及美国者外,可以告一段落了。”这些回归的国宝都分别拨交故宫博物院和北京图书馆,极大地丰富了他们的馆藏。众所周知,从境外收购国宝都是经周恩来总理批准的,但是我们也不要忘记自始至终具体筹划和操作的是郑振铎先生。同时,还不能忘记徐伯郊先生在这方面所做的努力也是功不可没的。

1955年,郑振铎率领中国文化代表团在印度尼西亚参观波罗浮屠(宝塔)

1955年,郑振铎率领中国文化代表团在印度尼西亚参观波罗浮屠(宝塔)

文物局在解放初期主管的业务,除文物、博物馆事业外还有图书馆。西谛先生历来对图书馆十分重视。早在1946年他就写了《上海应该有一个国立图书馆》的文章,呼吁在上海建一个国立图书馆以满足广大读者和专家学者们的需求。他引用了马寅初先生的一句很生动形象的话说:“只有吐出来的,没有吃进去的,无论如何是不行的。”解放后他担任文物局长,对图书馆事业极为关注,提出图书馆要采取各种形式,最大限度地为读者服务。他建议成立“参考咨询部”或者“顾问部”,要经常举行展览会、座谈会。他强调不仅要到图书馆来看书,而且还应当“送到工厂、农村和部队的大门上去,送到每一个城乡的角隅,送到每个没有图书馆、室的地方去,供给广大人民们阅读。”他还亲自组织专家,主持召开了图书分类法的座谈会,并产生了委员会和研究小组,提出了制定新的图书分类法的任务,并亲自为《图书分类法问题研究资料》撰写前言。所有这些都对于建国初期图书馆事业的发展起了重要的作用。

郑振铎书龚自珍诗句

郑振铎书龚自珍诗句

西谛先生还十分重视文物的宣传和出版工作,并且注意普及与提高相结合。今天《文物》月刊前身《文物参考资料》,就是在他的倡议下于1950年1月由文物局资料室创办的。他非常注意运用展览的形式作为充分发挥文物作用和反映工作成果的宣传手段,1950年到1951年由他亲自主持,在午门城楼上连续举办了《伟大祖国艺术展览》《伟大祖国建筑展览》《敦煌展览》和《抗美援朝展览》等许多展览,对于当时向广大人民群众进行爱国主义教育发挥了积极的作用。上世纪五十年代初期在文物局办公的地方——团城,经常举办各种内容的小型文物展览,有时一件重器就举办一次展览,例如1950年3月3日为表彰刘肃曾捐献“虢季子白盘”,就在团城承光殿举办了“虢季子白盘”特展,董必武、郭沫若、沈雁冰、马叙伦等都来参观了展览。当时,这种小型展览已经成为文物局向领导,向群众汇报工作的一种特殊方式。至于要全面系统反映全局的工作成果,则往往在故宫或历史博物馆举办大型的文物展览。1954年的《全国基本建设工程中出土文物展览》和1955年《五省出土文物展览》所展出的文物,都是当时配合基本建设工程进行考古发掘工作的最新成果。这些重要展览结束后,都是由他亲自主持编辑大型文物图录精印出版。

在团城举行文物捐赠仪式时,郑振铎与郭沫若、茅盾、周扬等人的合影

在团城举行文物捐赠仪式时,郑振铎与郭沫若、茅盾、周扬等人的合影

为了保证文物出版物的印刷质量,1952年他就考虑要把上海的两家制版印刷所迁京。这件事是西谛先生通过上海出版公司总经理刘哲民洽办的。当时,上海有一家专做铜版的开文制版所,实际上主要是著名制版专家鹿文波的一家人。鹿文波曾在日本学习制版技术,子女的制版技术也是他亲自精心培育的,因此技艺水平都很高。另外有两家珂罗版印刷所,一是戴圣保的申记,二是胡颂高的安定,这是上海硕果仅存的两家珂罗版印刷所。先生打算把他们全部迁京,为此事我曾分别陪同吴仲超、张鸿杰同志三次到上海与他们具体洽谈条件,最后还是王冶秋同志决定安定印刷所继续留在上海(后并入上海印刷研究所),鹿文波的开文制版所和戴圣保的申记印刷所则全部迁京,作为故宫博物院的印刷所。迁京的条件是两个所的彩色铜版和珂罗版印刷设备全部由国家作价收购运京,所有的技工约十余人一律携眷北来,并且事先都为他们安排了宿舍。特别是对鹿文波许以高于一般干部若干倍的高薪,其它技工的工资也比当时一般干部和工人高的多。在当时的历史条件下,如果不是西谛先生恐怕是很难办到的。

1957年,在西谛先生倡议下,成立了全国唯一的专门出版文物考古书刊的文物出版社,并在故宫印刷所的基础上建立了文物印刷厂。鹿文波的精湛技艺为提高文物出版社出版图书的印刷质量发挥了十分重要的作用,由他制版的《故宫博物院藏陶瓷选集》《故宫博物院藏花鸟画选》等,其印刷质量已完全达到了当时的国际先进水平,在国内外都得到了好评,也为文物出版社赢得了良好的声誉。“文化大革命”期间,一度曾决定撤销文物出版社并入人民美术出版社,就是因为总理看见了这几本高质量图录,才又决定恢复文物出版社,并且还亲自批示要进口新的印刷设备充实文物印刷厂。这说明当年西谛先生下决心重金请鹿文波进京的决定是何等正确!

郑振铎陪同柬埔寨西哈努克亲王参观敦煌壁画

郑振铎陪同柬埔寨西哈努克亲王参观敦煌壁画

新中国成立后,西谛先生主管文物博物馆事业不过短短的十年,在这短暂的时间里,他从方针政策、指导思想、队伍建设、业务建设以及宣传出版等各个方面,都为新中国文物事业的创建和发展,作出了重大的贡献。即使是在他离去后才最终完善的文物保护单位管理制度等举措,也都是在其任内率先有明确规划和实施的。特别是他基于对祖国文物的价值和作用的深刻理解,基于对自己伟大祖国的热爱而形成的文物保护的指导思想,体现了文物保护工作自身发展的客观规律,已经成为我们制定方针政策的理论依据之一。这也是西谛先生为我们文物工作者留下的宝贵的精神财富。

郑振铎在徐悲鸿纪念馆开馆仪式上讲话

郑振铎在徐悲鸿纪念馆开馆仪式上讲话

西谛先生一生光明磊落,爱憎分明,刚直不阿。他对人、对事、对事业都是实事求是的,绝不随波逐流、见风使舵,放弃原则。1958年当他即将出国访问的时候,也正是在思想界掀起白旗热潮的时候。他已成为被批判的对象,“厚古薄今”是批判的内容之一,许多报刊陆续发表了一些对他批判的文章。当他不幸失事遇难后,刊物不得不临时撤下批判稿子,换成悼念文章。当时,《文物参考资料》只是转载了《新文化报》刊登的沈雁冰、钱俊瑞、刘芝明、夏衍、王冶秋等人几篇简短的悼诗和悼文。就是在悼文中,也还有人点了他的“厚古薄今”问题。事后王冶秋同志写信给沈雁冰部长,请他写一篇全面有份量的文章在《文物参考资料》上发表,却遗憾的遭到婉拒。至今我还清楚的记得沈部长给冶秋同志复信的最后几句话是:“若以四十年之故交,作盖棺之论定,则我非其人,抑亦今非其时也。”弦外之音,不言而喻!西谛先生当时对自己的处境是清楚的,因为已经有人找他谈过话,而且谈得不太愉快。但他并未屈服于当时的压力,进行自我否定,而是坚持了自己认为对的观点。就在出访前不久,他在新华书店总店业务研究班上一次讲话中,很明确地表示古旧书业不同于一般的企业,应当“既是企业,又是事业,必须有眼光,心中有数”,他还说:“厚古薄今,不是买一本古书就是厚古了。把有用的古书送到专家手里,就是为今,不是厚古。发现文化学术资源是有功的。”他的这番话,一方面是用以鼓励古旧书业的同志能安心本职工作,一方面又再一次坦率地表述了他自己的观点,充分表现了西谛先生的坦荡胸怀和无私无畏的精神。我们今天正是非常需要学习这种精神,用这种精神去排除那些似是而非的各种奇谈怪论的干扰,坚定不移地为坚持党和国家确定的正确文物工作方针而奋斗!

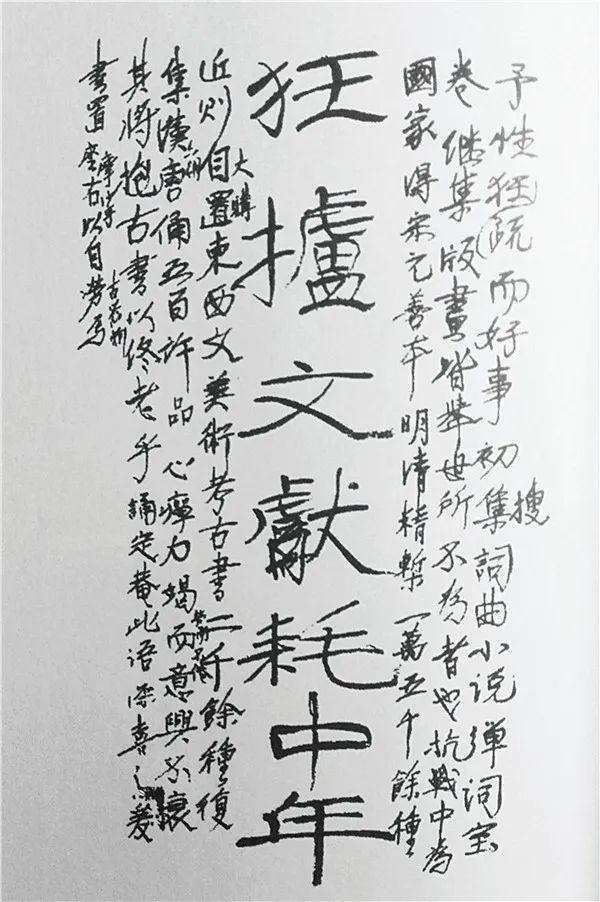

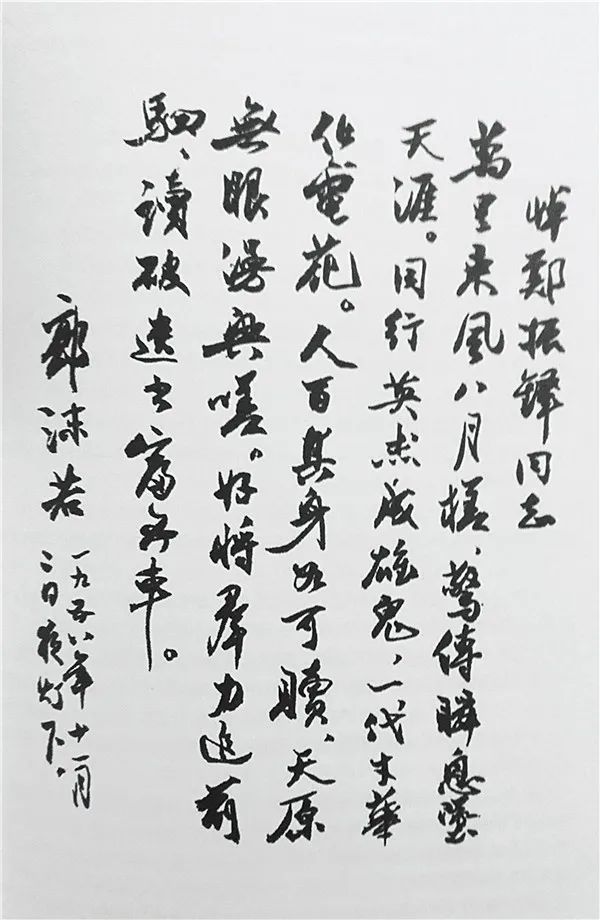

郭沫若为郑振铎题写的悼诗

郭沫若为郑振铎题写的悼诗

敬爱的郑振铎先生离开我们已经六十年了。这六十年来,在党中央国务院的领导和关怀下,全国各级文物部门的不懈拼搏努力下,全社会各界的大力支持下,我们的事业已经有了很大的发展,并且取得了举世瞩目的成就。特别是党的十八大以来,习近平总书记就传承中华优秀传统文化、加强文物保护发表了系列重要论述,更为新时期文物工作指明了方向。不久前,中共中央办公厅、国务院办公厅又先后印发了《关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,进一步为文物工作保驾护航。这也正是西谛先生一生为之奋斗的目标,他若还在,定会为此举臂高呼:“不得了!”“好极了!”

但也应当清醒地看到,我们面临着前所未有的发展机遇,同样也接受着来自各个方面的严峻挑战。一些西谛先生在世时已经消失了的现象,现在又在新的历史条件下重演,对此我们绝不能听之任之,绝不能掉以轻心!西谛先生说得好:“不仅好利的商贾们是民族文化的叛逆者,即放任他们将古物、古书源源流出的责任者们也将是中华民族的千古罪人!”这是值得我们每一个文物工作者,特别是领导干部们深思的。今天,我们纪念郑振铎先生诞辰一百二十周年,逝世六十周年,一定要以先生为榜样,像他那样对自己的伟大祖国,对祖国珍贵的文化遗产,爱的那么深切!爱的那么执著!以责任在身,当仁不让的精神,全面、准确、坚决地贯彻党中央确定的“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,以《中华人民共和国文物保护法》为武器,与一切破坏祖国文物的现象作坚决而不懈的斗争,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献出更大的力量!

郑振铎于自家葡萄架下读书休息

郑振铎于自家葡萄架下读书休息

(本文为谢辰生先生为纪念郑振铎先生诞辰一百二十周年,特意在其《纪念西谛先生诞辰一百周年》原作基础上加以修订。由《中国文物报》首次发表)

文章来源:《中国文物报》2018 年10月30日3-4版

责编:李瑞