原创 若冰、如斯 三明治 收录于话题#三明治 · 若有所播1个

文|若冰、如斯

“他们说我们太上纲上线,而我们乐此不疲。”

成立于2018年国际妇女节的播客《小声喧哗》将它的2020播客关键词定为“上纲上线”。2019年,在讨论几部纪录片的内容导致节目被国内三个平台连续下架后,《小声喧哗》更新了网站与RSS订阅地址,沿用成立时设计的LOGO、名字与一以贯之的女性视角,继续“通过流行文化与影视作品,看向新闻、社会、科技与哲学”。

在这个播客里,你能听到四位90后在美当代女性的欢笑戏谑,但绝非糖衣炮弹;她们尖锐地吐槽、反问,从《杀死伊芙》聊中年女性的荧幕形象和欲望,从《瑞克和莫蒂》谈论物理科学、超级英雄和虚无主义,邀请黑人嘉宾谈论《黑豹》与美国种族问题,关注聚焦美国工厂和独生子女政策的纪录片……

在这个互联网媒体淹没一切虚拟与现实生活的时代,流行文化正在塑造一代青年群体的思想与价值观,无人能逃脱。而面对女性主义、种族平等、科技伦理等等话题,“上纲上线”的《小声喧哗》,正在利用流行文化重建中文舆论场里被娱乐消解的严肃性。

四人主播进化论:

从forming到performing

四位主播的关联源于播客厂牌IPN旗下一档政论类播客《选美I am Election》。2015年,《选美》建立了一个聚集了大量在美华人的微信群,成员包括留学生、学者、美籍华人等等,也包括了《小声喧哗》的四位主播。

刁刁和Ina是高中同学,在微信群里认识到Izzy,而刁刁原本就与Afra是老乡。刁刁成为了四人的连接点。90后、相似的留美教育经历、女性、媒体训练,她们“身上打满中国的时代印记,却在人生最关键的几年浸淫在欧美文化环境中”。而共同的在美华人女性身份则让她们在面对美国的社会与政治环境时,经历着类似的生活波折与忧患,共同的忧郁反而成为了友谊的推力。

我们每一个人都是一个复杂的人类学标本,国企下岗、改革开放、WTO、911、奥运会,到后来的ISIS、川普当选、脱欧、贸易站,每一个事件都深刻地影响了我们的生活轨迹和思维方式。

——来自《小声喧哗》官方微博

最开始,Izzy想做一档聊电影的播客,在《选美》群里征集到不少报名的人,但经过开始几期节目的磨合与试验,最终发现Izzy、Ina、刁刁、Afra四个人非常合拍,很快四人主播的组合便固定下来。

刁刁在美国一家咨询公司工作,她用心理学家布鲁斯·塔克曼“forming-storming-norming-performing”的团队发展阶段模型描述《小声喧哗》的进化过程:

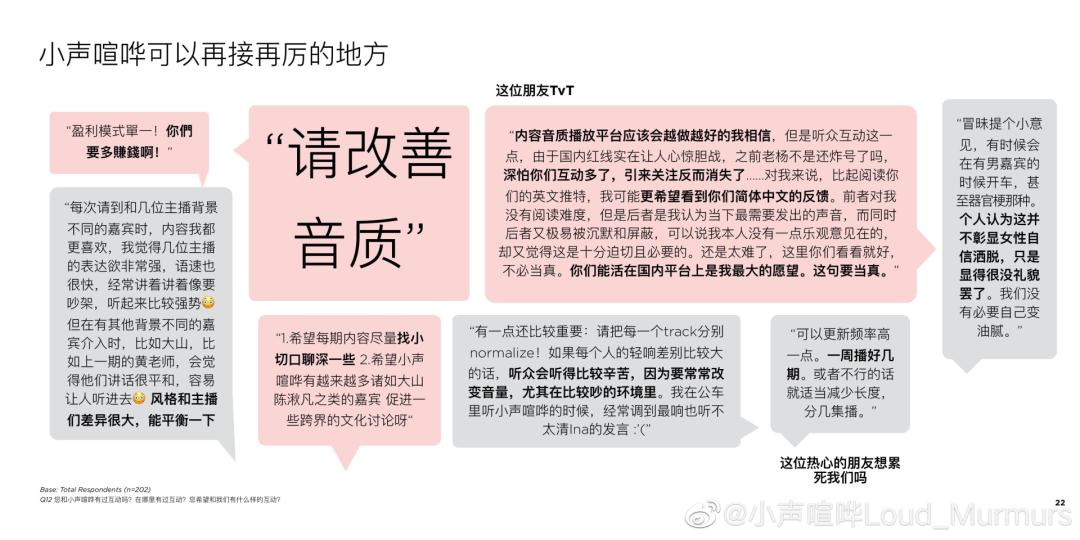

第一季前五期是forming,形成现在的主播组合;从第一季第六期开始storming,主播们头脑风暴,探索选题方向,同时慢慢磨合彼此的性格特点与工作习惯;第二季是norming的过程,从第二季中期开始,主播们开始思考《小声喧哗》的品牌,进行了听众调查,并在爱发电上设立了打赏机制,针对听众们关于音频质量的吐槽,主播们找到专业剪辑师来进行后期剪辑,整个播客制作流程被这样优化了。

从2020年的第三季开始,《小声喧哗》进入了performing阶段——在已有的风格和内容形式上,主播们做出了一些改变和进步。她们发现对于有些选题文本,自己并不处于相关的社群,只是有一个表面的理解,便开始主动找身处于这个社群内部的人来上节目,讲述亲身经历,“把麦克风递给别人”,从而帮助主播和听众更深入地探讨的问题。在聊到电影《黑豹》的时候,《小声喧哗》请来了两位能说中文的非裔美国人,让他们自己讲述自己的故事,而这两位黑人嘉宾也带来了很多主播们没有的新视角和新观点。

现在的《小声喧哗》团队有六人,四位主播们再加上两位合作的专业剪辑师。两位剪辑伙伴都是资深业内人士,和主播们并不是雇佣关系,而是好朋友,在2020年的最后一期节目《能活到2020年尾不容易》中,剪辑师们也站到麦克风前,与主播一起分享了自己的年终总结。

互相支持的女性小群体

四位主播都有非常“卷”的全职工作——除了做咨询行业的刁刁外,Izzy在纽约一家新闻公司做专题片制片人和记者,Ina在纽约的一家品牌公司,而唯一不在纽约的Afra在西岸加州的互联网公司工作——为了挤时间做播客,她们在节目制作上形成了一套项目经理制度:每期播客选出一位项目经理负责操心各种杂事,不停地催促大家推进选题进度。

在疫情爆发之前,《小声喧哗》基本可以做到线下录制。就像所有闺蜜一样,四个女孩会在周末睡到自然醒,一起吃个早午餐,逛一逛,然后回家录播客——这已经成为了她们日常外出的一环。但从疫情爆发至今,她们还没见上一次面,“疫情再不结束,我们四个都要变成存在于软件中的人了”。

还好有软件。除了两个分别用于播客工作和闲聊的微信群以外,她们几乎在每个社交媒体平台都有讨论群,也经常共用Netflix、Hulu等账号。项目经理在催更时,便会开展全平台“抓人行动”,在instagram上看到另一位主播活跃动态,就可以发出灵魂拷问:“邮件都没有回还在给前男友点赞!”Izzy笑着说:“所以说我们的工作动力,就是为了维持友谊。”

全网铺开的交流不仅有助于跟进工作进度,还能同步思想交流。她们会在每一个平台上针对热点新闻或事件交流意见,进行论辩,或就某一话题一起评论吐槽。选题灵感往往就发生在时时刻刻的讨论间。

在中文播客世界,单人主播与双人主播比较常见,而主播超过三人的播客,则常常被听众说“分辨不出声音”,主播同性别则尤甚。但《小声喧哗》从成立之初便是非常罕见的四位固定女主播组合。尽管有听众反馈,四位主播们的声音不太好辨识,应该让个性更突出一些,但她们不希望听众将注意力放在她们的身份上,而是放在她们谈论的内容。

在过去上千年的历史里,女性小群体经常被描绘成关系紧张、貌合神离的模样,是时候打破这一刻板印象了。如果你是《小声喧哗》的忠实粉丝,或许能分辨出四人鲜明的性格特点,但主播们更希望自己呈现出的是一个关系紧密、互相支持的女性群体。这个女性小集体正在“让她们四个人成为最好的自己”,而她们则通过《小声喧哗》将这种支持与友谊,分享给更多更多人。

2019年底,《小声喧哗》开始做邮件订阅服务newsletter《小喧快报》,虽然更新频率随机,有时候几个月才一封,内容和版式也很随意,但里面有“沉重的引发自己思考的内容,也偶尔穿插着一些可爱的猫猫狗狗”——除了一些必须“搭梯子”才能阅读或观看的内容,对日常生活的碎碎念让读者离她们的生活更近了一点。

我原本以为,隔离在家,有书、有音乐、有酒、有饭扫光、有猫,有爱人,我怕啥?

怕腰疼。

后二十岁社畜当代女性的腰椎和颈椎是最敏感的敏感带,而且不是fun的那种。坐在硬邦邦的餐椅上办公一周之后,我心一横牙一咬上网在Herman Miller(一个corporate america最爱的高端家具品牌,无商业合作关系)买了一张打折的办公椅。

它是红色的、现代的、节制的、比我所有历任男友加起来还要supportive的一把优秀的椅子。我恨不得给她写一出先锋戏剧,我给她起名字叫牛小红。

我觉得我的居家办公生涯可以分成pre-牛小红和post-牛小红两个时期。Virginia Woolf估计没有体验过,不然会写A chair of one’s own.

总之,好椅子=好腰=好生活,这个道理亲测成立,推荐给大家。

——来自《小喧快报》

《小喧快报》一方面是为了绕开各种平台的审查;另一方面,她们想把四人彼此分享的一些有关心理健康、自我关怀、女权、影视和文化分析等话题的“当代青年续命宝典”文整理出来分享给听众。

今天下午的小声喧哗的粉丝群里,有Mur粉晒出来截图,说小声喧哗上了苹果播客中国区的推荐榜单。那一刻我们4个人心里都有一种奇妙的感慨:在中国做内容的顺风顺水的表面,水下是我们几个人在美国和中国的内容创作环境的交叉口中体会到的无力和哑口。昨天,小声喧哗的4个人开了远程电话煲聊节目、聊下一步、聊自我审查,快结束的时候,刁刁在群里发了一句话:要对得起自己的良心——这个播客的初心直到现在一点都没变。

——来自《小声喧哗》官方微博

HOT GIRL SHIT!

2020年初,为庆祝开播两周年,主播们在纽约一家由社会活动家开的书店举办了第一次线下活动,现场大约来了30个人,显露出了一个小而紧密的社群的初貌,有驻美记者、在美留学生,也有从小出生和成长在美国的ABC(Amerian-born Chinese,在美国出生的华人)。

像《小声喧哗》的主播们一样,身上同时烙印着中国与欧美文化痕迹的年轻人,在当代互联网并不少见。最早,主播们并没有想到《小声喧哗》会像现在这样受欢迎,因此只习惯性开通了海外区英文的RSS订阅地址,用英文写标题和shownotes文案。后来渐渐发现,《小声喧哗》在驻外记者圈里有一定知名度,推特关注者中也有专门观察中国的学者和媒体人,还有许多来自国内的听众。于是,《小声喧哗》又开通了中文RSS订阅地址。

在《小声喧哗》的听众群里,大家经常会自发聊各种话题,有时候也会启发主播去看或思考一些新东西,有的听众则会写长信分享自己的想法或生活琐事。Izzy回忆起让她心暖的一封信:“一个大概20岁出头的中国女孩,写信给我们说,感觉自己好像有四个在不同地区不同年龄的年长的朋友。”

“有时候感觉自己被卷到冲不动的时候就会上网看看邮件,看看小程序,在微博上搜《小声喧哗》。”刁刁笑着说。《小声喧哗》的官方微博账号四人都可以登录,一旦出现了@到自己的微博,四位主播就开始抢椅子般地抢着点赞。

刚开通Patron和爱发电打赏时,主播们设置的是1元、2元、5元的零钱,可能除了爸妈施舍,不会有人愿意打赏。出乎意料的是,现在打赏费用已经能够稳定覆盖播客运营的支出,包括网站托管费用和专业剪辑师高于行业平均水平的薪水等。

熟悉流行文化和互联网的年轻人很容易被《小声喧哗》吸引:混杂着中英文化的梗,当代互联网语料、段子和玩笑,通过谈论流行文化把社会问题赤裸裸地暴露出来——oh,你会觉得,这么说话真是太爽了。

长久以来,女性观众常常只能通过带入男性主角的形象来感受荧幕中的世界。《小声喧哗》想要对此发起挑战。用女性视角看待流行文化是我们的默认模式,无须解释,不必自证,也无需辩护。

我们的出发点是坚定的:每一个人都可以选择做更清醒的文化产品消费者,与各个领域的优秀青年学者对话,深挖创作者刻意或者不刻意地表现出的社会、政治、哲学内核;直视影视中令人不安、想要逃避的性别、阶级和种族元素。

——来自《小声喧哗》微博

三年前还在为《小声喧哗》设计LOGO的时候,刁刁坐在Ina床边绿色的地毯上抱着电脑选LOGO的底色。Izzy看到这个网红粉,眼前一亮:就要这个,够女性、够俗,要让他们一眼就看得出我们的视角。

快三年过去了,这个视角一直伴随着、滋养着她们。而她们的视角,也正在被传递给更多人。就像在2020年最后一天,《小声喧哗》第三季最后一期留言区里主播们和听众们发出的新年宣言:一起在抗争资本主义的空隙里去搞hot girl shit!

三明治对话小声喧哗

从流行文化到世界本身

三明治:最初是怎么想到要做一档从女性视角出发的美国流行影视评论节目的?

《小声喧哗》:我们最初的两期节目是关于2017年的奥斯卡奖,当时身边有不少对电影研究得比较深入的朋友,男女生都有,我们准备一起录节目。后来发现我们四个特别聊得出火花。

我们解读流行文化的出厂设置就是女性视角,而这种视角是整个媒体语境里十分欠缺的。《小声喧哗》在2018年推出,正好和美国的“MeToo”是同个时间,所以这也是我们想要去做的一个事情。

三明治:主播们一般是怎么决定选题和讨论内容的?

《小声喧哗》:选题是一个非常有机的过程。我们喜欢看的东西其实是有差别的,如果四个人中有一个人不喜欢某部作品,我们也会说“好,我们来搞一期节目聊一聊为什么我们特别喜欢而你特别不喜欢这个剧”。有分歧的时候,其实节目会更好听。

我们不是很在意热度,不会因为某个作品很火就去聊它,除非我们自己也有兴趣。我们也经常会有路线争议,最后的结论是,最重要的事情就是我们一直在做自己。我们的独特性在于处于中美连线上,既可以理解国内的视角,又可以理解美国亚裔的视角,不停地变换位置,可以看到很多不同的东西。我们想要做这样一个连接点。其他选题有很多节目做得比我们好很多,我们就没有必要再去谈了。

我们都接受过作为记者和媒体的训练,也都在新闻机构工作过。我们都是那种会因为世界上发生的事情影响到情绪,晚上睡不着觉的人。我们的爱好是流行文化,但关心的是世界本身。《小声喧哗》是通过一个流行文化的文本去发问的播客。这些流行文化是从哪里来的?为什么它们是这样的?我们作为观众在观看时应该去注意一些什么?比如我们之前聊《这就是街舞》,就会去探讨是什么样的社群、氛围和性别文化造就了这样的节目,同时也会表达我们作为观看者,希望它去赞扬什么,支持什么。

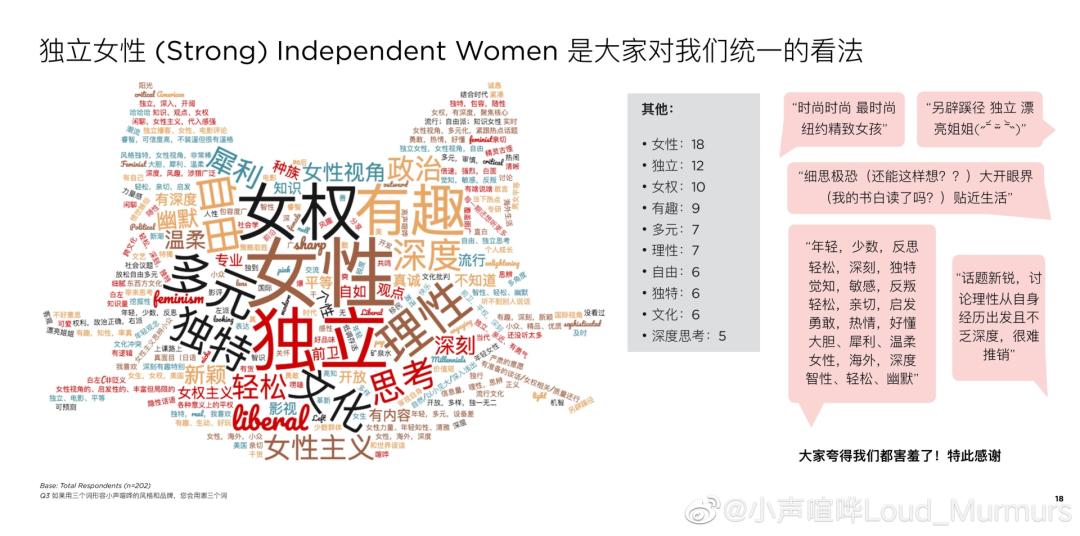

三明治:《小声喧哗》的听众画像是怎样的?

《小声喧哗》:我们其实一直在避免去做听众画像。因为这样很容易就陷入了猜你的听众是谁,然后去讨好你设想的听众的情况。做这样一个节目,我们非常希望能够把精力放在我们自己身上,而不是改变我们去迎合听众。

我们的推特上面有很多这种专门观察中国的学者和媒体人,很多美国人在听,包括在中国生活过的美国人,以及还在中国生活的美国人。能听懂《小声喧哗》的人是什么样的人,我们的听众就是什么样的人。我们不会去设想我们面向怎样的听众,因为像这种用爱发电的事情,保持自己的输出欲望是长久走下去的关键。

把女权主义变得自然

三明治:女性主义视角是否对《小声喧哗》非常重要?

《小声喧哗》:我们不会觉得以女性视角聊一个文本或者节目是多余的、额外的或可商讨的,女性视角就是我们的出发点,我们想要把这件事情变得很自然。

播客是一个很有安全感的讨论环境,我知道其他三人可能会不同意我,但她们不会攻击我。在这样一个环境中,不管我们的观点是尖锐还是没完全想清楚,它都可以被包裹住。这样安全的环境对女性发声非常重要。

还有,播客与听众的距离很近。一个人用声音在跟你讲话,Ta的人格特征会比文字体现得更加完整。而且听众有一个缓冲的时间,听完这一个小时,听完我为什么会这样说,然后才可以告诉我你的想法。所以我觉得播客非常适合做一些理性讨论,承载一些挑战常规的观点。

在其他的社交媒体平台上发声和播客很不一样。比如知乎和微博,有时候你说一句话,你知道会有人感觉被攻击到,愤怒,而Ta就会反击,可能你感到自己需要为女权主义者的身份不断地去道歉,甚至都不愿用“女权主义”这个词,而改用“女性主义”。在微博上,我们去做一些女权主义表达,会有一种“我要冲上去了!兄弟们照顾着我姐妹们掩护我!”的牺牲感。

但在播客里面,我们感到更自在、真实,不用自我审查。播客的声音是一种更勇敢的声音,一种松散的勇敢。我们想把这种安全感和勇气分享给大家。希望久而久之,这种勇敢也会变成我们生活的一部分。

三明治:有男嘉宾参加的节目中,在性别观点上会发生冲突吗?

《小声喧哗》:其实我们身处的环境是一个巨大的奢侈品,我们的社交圈里,女权主义是一个非常自然的事情。我们邀请的男嘉宾大都是我们的好朋友,不会有性别观念上的冲突,我们也不需要对他们进行审查。我们也想把这种良好的氛围分享给大家。

三明治:你们怎么理解女性主义语境下的男性的“原罪”?我们应该如何接洽这件事?

《小声喧哗》:没有人喜欢“原罪感”,对男性来说也是这样。大家都希望做对的事情,被认可为好人。如果你现在告诉他,你一直做对的事情,也不会是好人,没有人会喜欢这样的说法。但有的时候就是这样,而且甚至有的时候都没有对的事情可以给你做。

举个例子,比如在消费领域,“吃”这件事,如果你处于一个剥削性非常强的资本主义环境里,要做到有道德地吃是一件很难的事情,点一份外卖,可能就参与了剥削外卖骑手的过程。在这种没有对的事情可以给你做的情况下,你就要去接受我不是个好人这件事,这是一个需要跨过去的坎。有人跨过了,有人没有跨过。

重要的是我们想让大家体会到女权主义是天经地义的。我们现在喜欢用女权主义这个词,因为女性主义像是一种自我审查,去掉了权力的部分。但这确实是一件关乎权力的事情,存在权力的争夺和增强,在这个过程中我们不可避免要做一些大家不喜欢的事情。我们希望分享这种天经地义感,给大家带来一点力量。

好播客,Please!多出来一点!

三明治:这两年国内的播客市场发展蓬勃,你们作为主播如何看待这件事?

《小声喧哗》:一方面我们在观察整个播客生态的变化,比如每周都会冒出来很多新播客,很多做内容的博主也开始转战播客。我们对这些变化一直有感知,也在跟进,但是这和我们做自己的节目并不强相关。

首先,我们并不觉得现在喜欢我们的听众会因为其他播客的出现而流失。这并不是一个零和博弈分蛋糕的游戏。比较令人欣慰是,我们觉得播客有夺回中文的话语权的潜力。当看到很多朋友做出非常棒的播客内容,我们觉得很高兴很振奋,比如《不合时宜》《时差》做得都很好。有时候甚至会觉得,几乎从来没有听过有人用中文这样讲话。

目前为止,我们觉得播客可能是所有媒体中最纯粹、质量最高的一种。我们特别欣慰自己是这个世界的一员,也特别希望越来越多好播客出现。Please!多出来一点!

三明治:《小声喧哗》有接到更多的商业合作吗?

《小声喧哗》:国内的播客圈子已经形成自己的社群,经常举行活动,但囿于地理限制或其他原因,我们并没有深度参与这个圈子。之前跟另一档女性主义播客《The F Word》合作也是因为是朋友原本就认识。

我们接到的第一个广告是一个睡眠环境品牌做的枕头,放在“S2E22 社交陷阱(上):图灵啊,我们做了什么?”这一期。不过,就在我们聊社交媒体怎么占用了用户的时间,向他们卖东西的时候,我们占用了听众的时间,向听众卖东西。

三明治:《小声喧哗》在内容以外,未来有什么样的计划?

《小声喧哗》:等到世界恢复正常,我们希望能够多做线下活动,更多地把身处纽约这样一个文化中心的体验分享给大家,比如各种大众或小众的电影节、LGBTQ的活动等,我们都可以参加,并把组织者请来和大家分享。

三明治:三明治有很多身处海外的读者和写作者,包括许多女性,关于发出自己的声音,有什么建议吗?

《小声喧哗》:个人建议是,你在海外有一个得天独厚的优势,就是你能够参与,这是你人生中进行政治参与风险最低的一个时间段。You have to go。要去做事情。

三明治:可以一人推荐一期《小声喧哗》的节目吗?

《小声喧哗》:S2 E16 独生女孩的独生之国;S2 E17 美国工厂,福耀人间;S2 E20-21 Rick & Morty;S3 E22-23 社交陷阱。

“若有所播”是三明治推出的播客深度研究和访谈的内容专栏。2021年,中国播客行业必将持续涌动浪潮,在生活领域激荡各种话题,我们将用新鲜又内部的视角持续保持关注。

往期“若有所播”播客访谈:

播客《博物志》主理人婉莹:我没有办法工作只是为了打工赚钱

本文作者

若冰

三明治播客报道和研究栏目“若有所播”负责人

《北海怪兽》主播,锻炼耳朵,强健体魄

给作者赞赏

如斯

三明治播客小组成员

古典学出逃者,相信猫是生活的本质。

给作者赞赏

把生活变成写作,把写作变成生活

三明治是一个鼓励你把生活写下来的平台

原标题:《四位女性的《小声喧哗》:播客是一种松散的勇敢|三明治》