原创 景智宇 上海通志馆

纵览古今,大凡名人所到之处,总会滋生一些佳话韵事,或为名人添彩,或为地方争辉。伟大的科学家阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)亦是如此。他在致比利时王后伊丽莎白的信中抱怨道:“各种各样的无稽之谈都加在我个人身上,许多的故事也没完没了。”

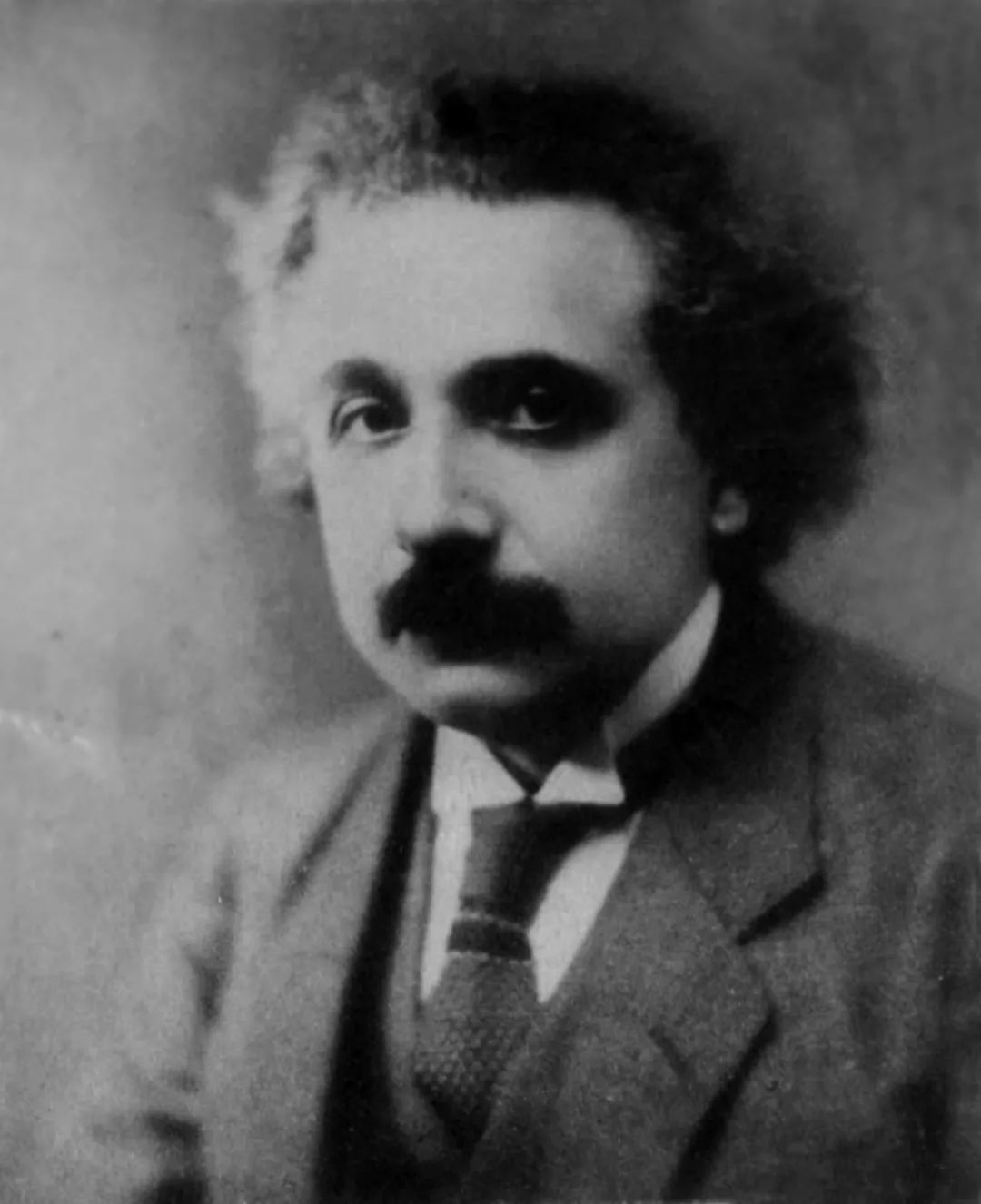

上世纪20年代初,爱因斯坦应日本改造社邀请,偕夫人爱尔莎赴日讲学,曾两次经停上海。1979年以来,中国大地掀起了爱因斯坦热。爱因斯坦上海之行,经过广泛传颂,添加出不少美妙神奇的故事,长期为人津津乐道。一些学者著书撰文,推波助澜,更令人深信不疑。

笔者追寻爱因斯坦当年的足迹,拨开迷雾,澄清讹传,力图还原爱因斯坦在上海的真实行程。

虚构的颁奖庆典

爱因斯坦在上海获得诺贝尔奖,是一个振奋人心的故事:1922年11月13日上午,上海文化界名人、外国友人、新闻记者以及不少学生和市民聚集汇山码头(位于今杨树浦路8号),隆重欢迎爱因斯坦。当爱因斯坦踏上码头,瑞典总领事上前与他热烈握手,通知他荣获1921年度诺贝尔物理学奖,还宣读了瑞典皇家科学院的授奖词,并在一片欢呼声中颁发了获奖证书。

民国时期汇山码头

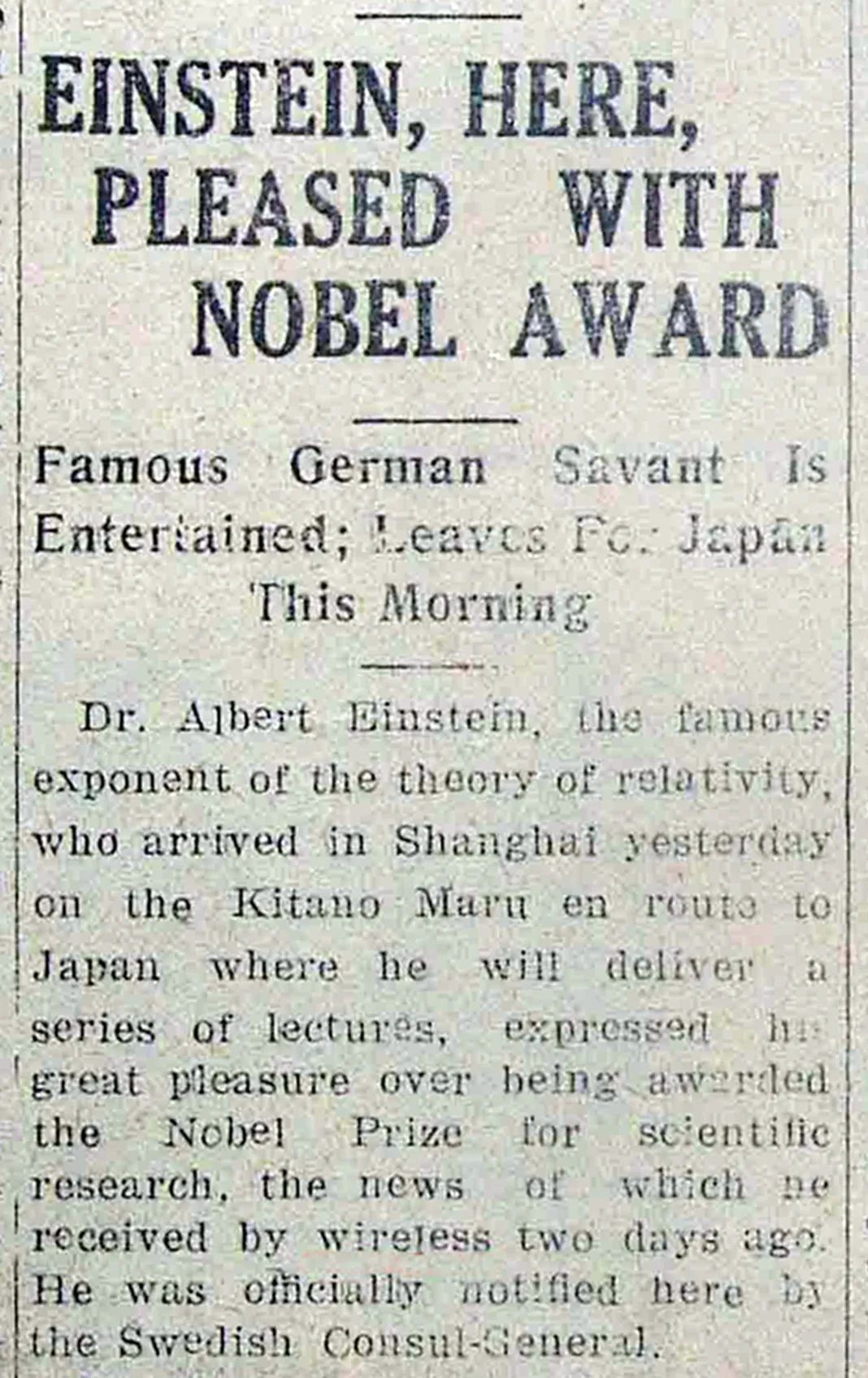

这个故事来源于次日《The China Press》报道爱因斯坦到沪新闻中的一段文字,其中写道:“……the news of Which he Received by wireless two days ago,He was officially notified here by Swedish concul-General.”(他两天前已通过无线电得悉获诺贝尔科学研究奖消息,在此间得到瑞典总领事的正式通知)。至于瑞典总领事如何与爱因斯坦会面,这篇报道则语焉不详,留下了重重谜团。

1922年11月14日《The China Press》关于爱因斯坦获诺贝尔奖的报道

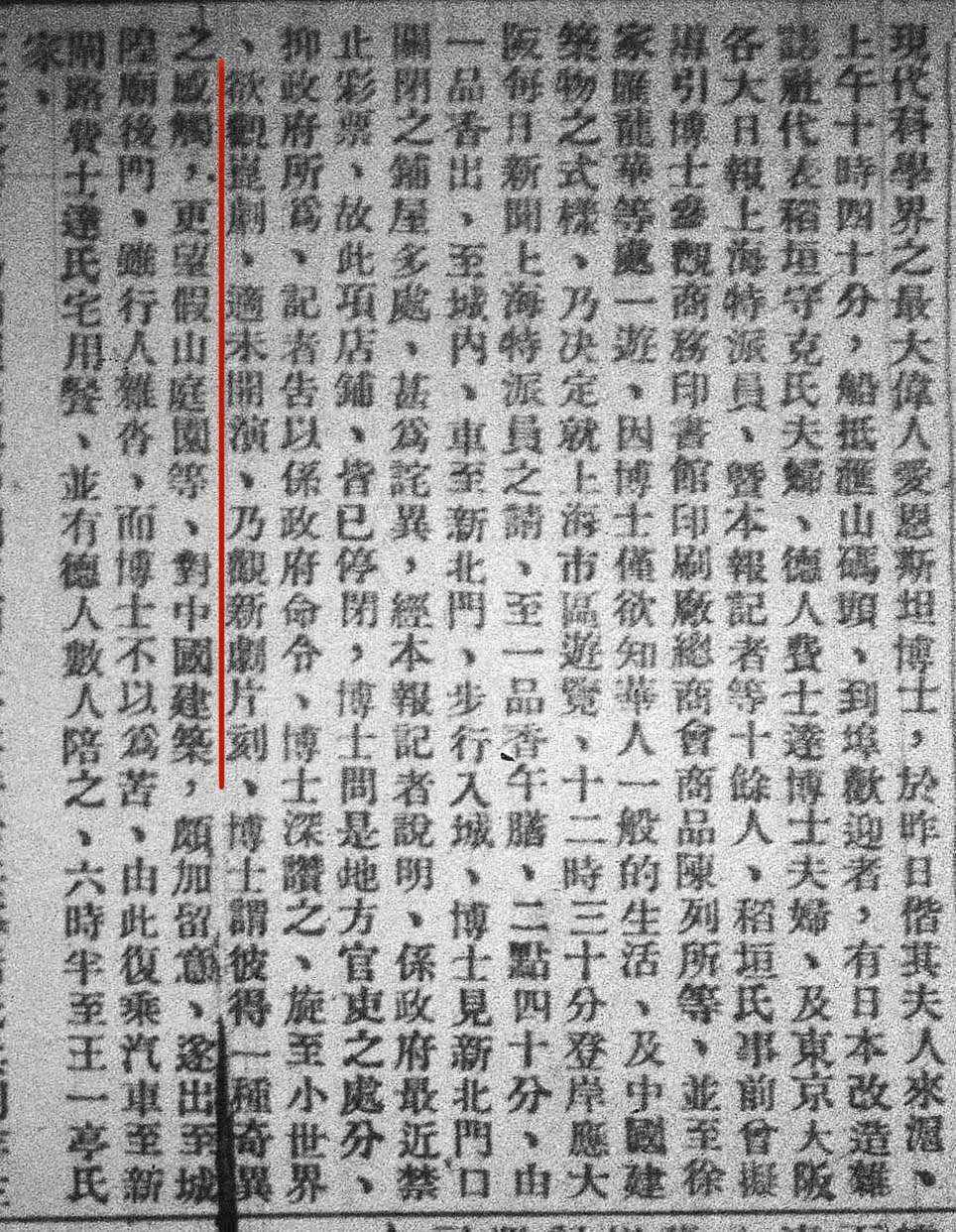

让我们了解一下当天汇山码头究竟发生了什么?上午10时40分,爱因斯坦夫妇搭乘的“北野丸”号邮轮泊岸后,日本改造社代表稻垣守克夫妇、同济医工专门学校讲师菲斯特夫妇、14名日本记者、《中华新报》记者曹谷冰以及若干美国记者共20余人走上船去。在甲板上,众记者围住了爱因斯坦,七嘴八舌提问:“全世界只有12个人懂相对论,是这样吗?”“你觉得中国有几人能理解相对论?”还有记着提出相对论中“尺缩”问题,爱因斯坦拿起一张纸,写下了一个洛伦兹收缩因子。12时30分,爱因斯坦一行登岸,去一品香番菜馆(位于今西藏中路、汉口路口和平影都位置)用午餐,未在码头停留。

1922年11月13日日本邮轮北野丸号停靠汇山码头,爱因斯坦夫妇在船舷上

欢迎的人群中并没有瑞典总领事的身影,爱因斯坦在上海一天多时间里没有会见过任何瑞典人,他的日记对此也毫无记载。那么,瑞典总领事是通过何种方式正式通知爱因斯坦的?

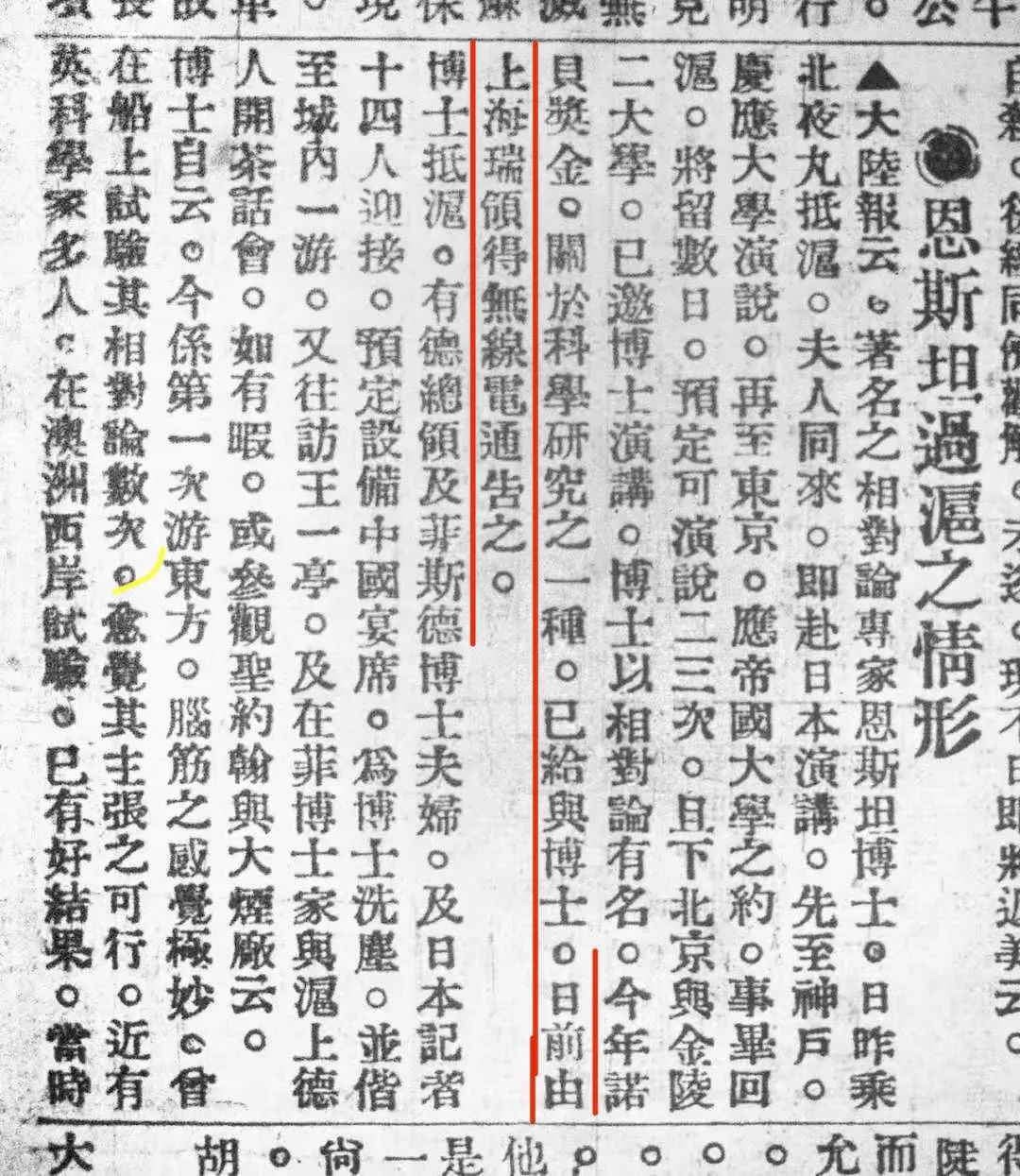

众所周知,爱因斯坦获诺贝尔奖是瑞典当地时间11月9日公布的,瑞典皇家科学院10日即向爱因斯坦拍发了电报。这天爱因斯坦正在香港。日本科学史家金子務在《アインシュタイン·シヨツク》(此书记载了爱因斯坦访日及往返旅途日程)中也称爱因斯坦10日在香港接到获奖电报。但这些都与上海没有关系。笔者在众多报纸中搜寻,终于发现一条至关重要的信息。11月15日《时报》称:“今年诺贝奖金,关于科学研究之一种,已给予博士,日前由上海瑞领得无线电通告之。”原来瑞典总领事并未与爱因斯坦见面,只是发了一份电报。

1922年11月15日《时报》关于爱因斯坦来沪的报道

综上所述,爱因斯坦在香港和上海各收到一份获奖电报,分别来自瑞典皇家科学院和驻沪总领事馆,而汇山码头的颁奖庆典是虚构的。

昆曲,还是话剧?

爱因斯坦曾在小世界欣赏昆曲,几乎成了史学界的定论,也是中国昆曲引以为自豪的一件大事,从中还衍生出许多丰富的遐想。有人说,小世界上演的昆曲,爱因斯坦虽然听不懂唱词,但是华丽的服装和优美的舞姿令他大开眼界。也有人为了弄清爱因斯坦看的是哪出昆曲,查阅当时各类海报,结果一无所获。

小世界是上海华界最大的游艺场,苏州昆曲全福班曾在此驻演。昆曲历史悠久,唱腔婉转,舞蹈飘逸,号称“百戏之祖”,让外国人欣赏昆曲是个不错的节目。此外,陪同前往的《大阪每日新闻》特派记者村田孜郎对中国戏曲有深厚的研究,著有《中国剧与梅兰芳》,他向爱因斯坦和稻垣推介昆曲也是合乎情理的。

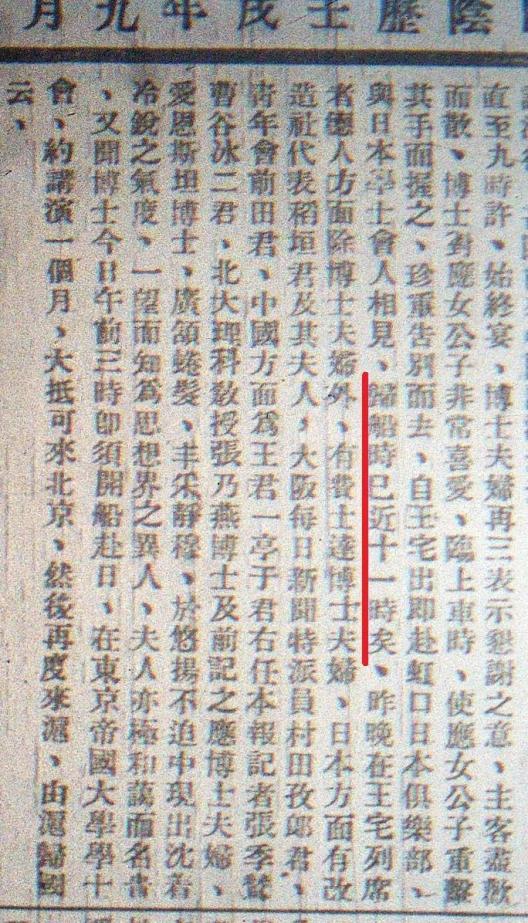

20世纪20年代小世界

然而事与愿违。11月13日下午3时许,爱因斯坦夫妇、稻垣夫妇、村田、曹谷冰一行六人来到小世界。每一层楼都有一个小丑以滑稽夸张的动作招徕游客,引起一阵阵哄笑。据《中华新报》记载:他们“欲观昆曲,适未开演,乃观新剧片刻”(注:“新剧”即早期的话剧)。这里明白无误指出,他们原本想看昆曲,但并未开演,便看了一会儿话剧。曹谷冰是当事人,他的报道最为可信。爱因斯坦观剧时表示,“有一种奇异的感觉。”剧场中蓦然出现了几个欧洲人,观众好奇地看着他们。爱因斯坦忍俊不禁地说:“我们也成了一台戏。”随后,爱因斯坦来到二楼国货商场。玩具铺里有人演奏大风琴,爱因斯坦驻足听了三四分钟。小世界是老城厢北部的制高点,爱因斯坦俯瞰了豫园的假山庭院,对中国建筑风格尤为关注。从小世界出来,他们随着拥挤的人群走到城隍庙后门。这就是爱因斯坦参观小世界的全过程。

1922年11月14日《中华新报》记载,爱因斯坦等人在小世界“欲观昆剧,适未开演,乃观新剧片刻”

小世界新剧演出的海报

消失的一天

爱因斯坦第二天(11月14日)的活动因没有中国人陪伴而鲜为人知,上海几乎所有报纸都称他凌晨乘船离沪,以致他在上海的记载消失了一天。这一天,爱因斯坦去了哪里?

14日上午,爱因斯坦夫妇和稻垣夫妇参观了龙华寺。龙华寺是沪城八景之一“龙华晚钟”所在地。这座上海地区历史最悠久、规模最大的古刹此时成为浙江督军卢永祥的军营,荷花池已经填平,菩萨身上的装金也被刮去,门口还有持枪的士兵站岗。他们每人交了一日元,才得从边门进入。爱因斯坦观看了翘角重檐的殿宇,仔细端详着五百罗汉神态各异的面容,并把它们与繁复、华丽、开放的巴洛克艺术风格联系在一起。他一向认为,“一切宗教、艺术和科学都是同一株树的各个分枝。所有这些志向都是为着使人类的生活趋于高尚。”

20世纪20年代末龙华寺

龙华寺罗汉堂

他们访问了附近的村庄,引起村民围观。爱因斯坦心情愉快,对那些衣不蔽体的穷人也充满好感。

龙华寺附近的村庄

中午11时50分,他们来到南京路永安公司。爱尔莎喜欢中国的丝绸,兴致勃勃地挑选起来。她携带的德国马克正在急剧贬值,不管哪一种商品,折算成马克都是天价。爱尔莎不免踌躇,权衡再三,她买了三分之二码丝绸,售价2.25元,约折合7000马克,令人震惊。她还买了四五张美术明信片。爱因斯坦似乎对这些东西兴趣不浓。他在商场里边走边说:“我对于人比物更感兴趣。”看见一条儿童肚兜,爱因斯坦开玩笑地对艾尔莎说:“给你买这个。”艾尔莎笑着抚摸了他的脸颊。

20世纪20年代永安公司

下午3时,爱因斯坦夫妇仍乘“北野丸”去日本神户,稻垣夫妇陪同前往。稻垣记述了爱因斯坦一天多时间里的感触,“博士从昨天到今天,观察了受外国人压迫的中国人的状况。他郑重地说:再过50年,中国人一定能赶上外国人。”

礼查饭店的“荣耀”

在上海,只要提起爱因斯坦,人们马上会联想到礼查饭店(原名Richard's Hotel,后改名Astor House Hotel,1959年定名“浦江饭店”)。礼查饭店坐落在黄浦江与苏州河交汇处,外白渡桥北堍,设施先进,装饰典雅,是上海最早的现代饭店,号称“魔都第一大饭店”。众多世界名流来访、入住,使它蒙上了神秘而高贵的面纱。

礼查饭店

礼查饭店名人榜中最显赫的无疑是爱因斯坦。据说爱因斯坦曾下榻于此,并在这里接到获诺贝尔奖的电报,更增添了传奇色彩。国内外游客纷至沓来,感受304房间洋溢的爱因斯坦气息,体验旧沙发的历史内涵。这里还曾举办过纪念爱因斯坦的活动。礼查饭店俨然成了爱因斯坦结缘上海的象征。

然而笔者查阅大量中外文献史料,没有发现爱因斯坦入住礼查饭店的任何记载。梳理爱因斯坦在上海的全部活动轨迹,也看不见礼查饭店的踪影。爱因斯坦第一次到上海,当晚参加梓园宴会,又去日本人俱乐部与日本学生座谈,深夜11时回“北野丸”邮轮,在船舱接待了一位来访的英国工程师,才上床休息。次日下午离开上海。

1922年11月13日晚上爱因斯坦等人在梓园合影。前排右起于右任、王一亭、应时、爱因斯坦、应蕙德、艾尔莎、稻垣夫人、章肃,后排右起王传熊、曹谷冰、菲斯特、稻垣、前田、张君谋、张季鸾、村田孜郎、菲斯特夫人

1922年11月14日《中华新报》记载13日晚上爱因斯坦“归船时已十一时矣”

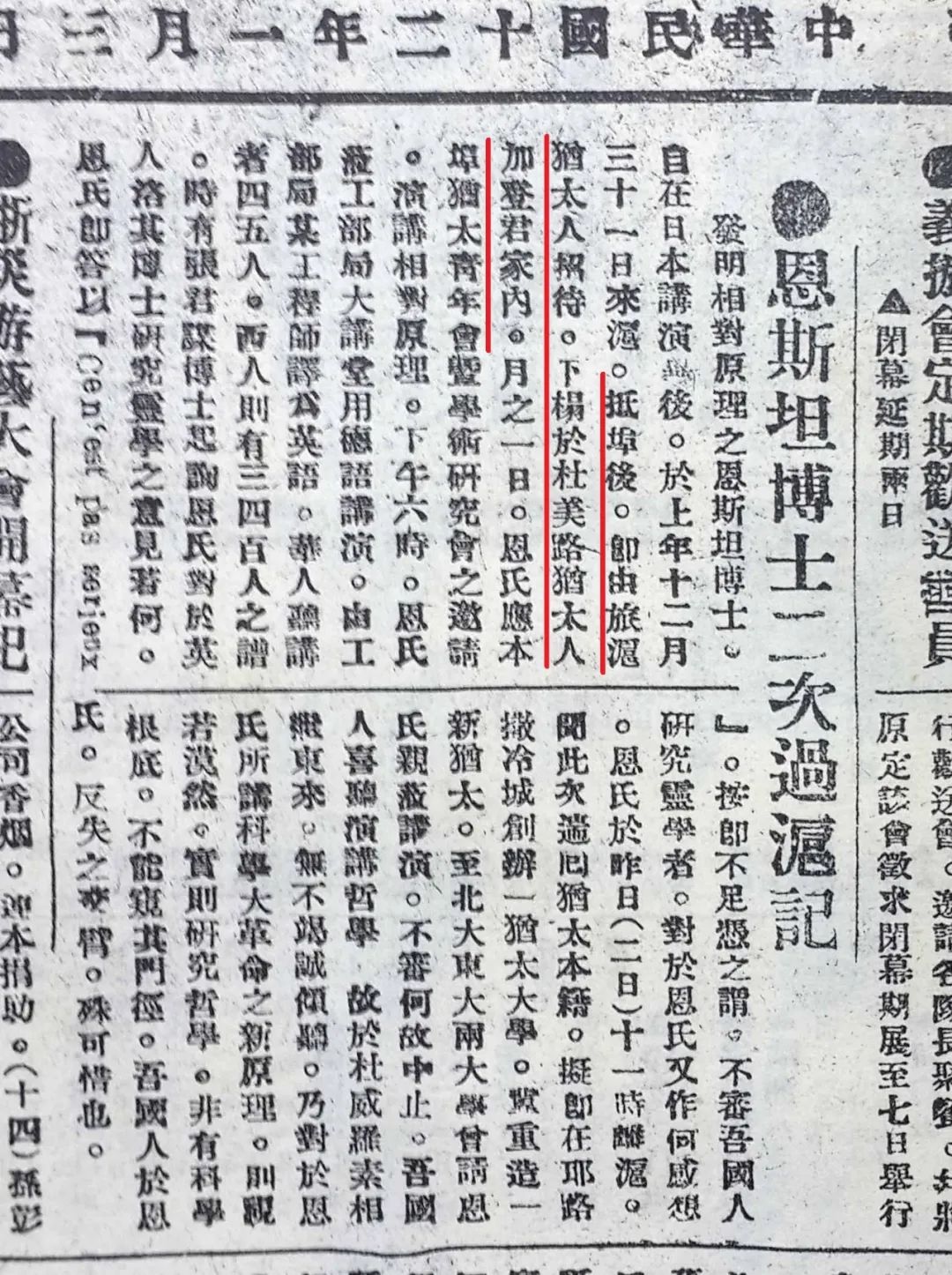

据《民国日报》报道,爱因斯坦夫妇第二次来上海下榻于杜美路(今东湖路)9号犹太人加登家中。在沪期间,爱因斯坦参加了犹太人举办的欢迎活动,参观了娱乐场所,还在工部局演讲相对论,这些均与礼查饭店无关。

1923年1月3日《民国日报》报道,称爱因斯坦第二次过沪“下榻杜美路加登君家内”

近年,一些德国人传言,爱因斯坦在上海曾入住Astor饭店,但仅仅是口头传闻,并没有真实凭据。

左侧紧邻外白渡桥的是礼查饭店,右侧两幢三层楼房是德国总领事馆,遮挡在礼查饭店前面的是俄罗斯领事馆。

从地理方位看,礼查饭店和德国总领事馆(今海鸥饭店位置)都在黄浦路上,可以说近在咫尺。德领馆如果有意接待爱因斯坦,礼查饭店自然是首选。但此事必须以爱因斯坦愿意接受德领馆的邀请为前提,否则一切无从谈起。

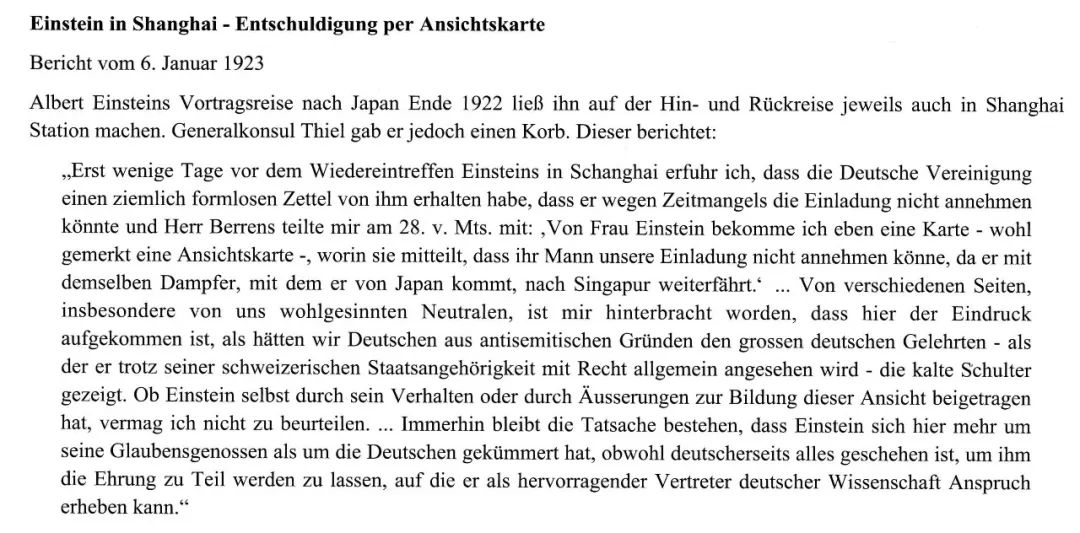

1923年1月6日德国驻沪总领事馆给德国外交部的报告

根据1923年1月6日德领馆致德国外交部的报告,爱因斯坦两次到上海都没有接受他们的邀请,也没有拜访总领事悌尔。实际上,爱因斯坦在上海的所有活动分别由稻垣和犹太人社团安排,德领馆并未参与。此外,当时德国反相对论和反犹浪潮甚嚣尘上,爱因斯坦与德国官方的关系比较微妙,于是拒绝德领馆的邀请和安排是理所当然的。充分的证据表明,爱因斯坦并没有在礼查饭店住宿过,这份天上掉下来的“荣耀”不过是镜花水月而已。

南京路上的“奇遇”

南京路是举世闻名的商业大街,蕴含了无数引人入胜的故事,其中就有一段关于爱因斯坦的佳话:繁华的南京路上,一群大学生认出了爱因斯坦,高呼“爱因斯坦!爱因斯坦!”他们蜂拥而上,争先恐后与爱因斯坦握手,祝贺他获得诺贝尔奖。他们紧紧抱住爱因斯坦,以接触到他的身体为荣。几名学生还把爱因斯坦高高抛起来,然后抬着他从南京路这一头走到那一头,构成一道奇特壮观的风景。

1979年出版的连环画《爱因斯坦》

人们在讲述这个故事时都加上“据当时报道”,似乎是有凭有据的,然而没有人能具体指出是哪一家报刊的报道。

据目前所掌握的资料,1959年苏联出版的《爱因斯坦传》(作者符耶里沃夫)中有类似表述:爱因斯坦“乘船经由苏彝士运河到东方去。在印度,泰戈尔和他单独在善底尼开坦相处了几天。在到孟买与新加坡的途中,无线电节目传来了爱因斯坦获得诺贝尔物理奖金的消息。11月15日中国大学生为这件事对他作了热烈欢迎,用手臂抬着他在南京路走过。”

《爱因斯坦传》关于爱因斯坦与大学生的描述(符耶里沃夫著,商务印书馆中译本)

我们不难发现,这短短一段文字中至少有三处明显差错:首先,“北野丸”号并未在孟买停留,爱因斯坦此行也未与泰戈尔相会;其次,爱因斯坦11月2日抵新加坡,宣布诺贝尔奖是11月9日,到新加坡之前就传来消息,岂不怪哉?第三,11月15日爱因斯坦正在上海去神户的途中,怎么可能出现在南京路?从这么一段谬误百出的文字演绎出来的故事,其真实性也就可想而知了。

20世纪20年代初南京路

根据史料,爱因斯坦曾几次经过南京路,但并没有与大学生相见的记载。而如此激动人心的场面,爱因斯坦日记和稻垣的回忆中也找不到半点蛛丝马迹,完全不合常理。爱因斯坦在上海仅有的一次与学生群体接触是在日本人俱乐部(原址位于今塘沽路309号,现已不存),与一百余名日本学生座谈相对论等问题。爱因斯坦通俗浅显的讲解引起日本学生的浓厚兴趣。

日本人俱乐部

由此可见,所谓南京路上的“奇遇”是强加在爱因斯坦身上的。

爱因斯坦与人力车

人力车(又称为“黄包车”或“东洋车”),是旧中国一种寻常的交通工具。老舍的《骆驼祥子》对人力车夫的艰辛作了细致入微的描述。据说英国哲学家罗素访问中国时曾拒坐人力车,理由是这种车违背了“人人平等”的思想。

上海大街上的人力车

有意思的是,爱因斯坦在上海也与人力车“结缘”了:他漫步在上海马路上,只见大街小巷到处是来来往往的人力车。他忽然发现一位白发苍苍的中国老人佝偻着身子用力拉人力车,而车上坐的却是身高体壮的欧洲小伙子。老人气喘吁吁,欧洲人悠然自得。巨大的反差,无情的讽刺!爱因斯坦连连感叹:“太悲惨,太不公正了!”

翻遍当时上海中外文报纸,均没有相关报道。作为一种刻骨铭心的内心感受,未必会见诸报端,但应该会在日记里有所反映。经查找,爱因斯坦的日记中确实有关于人力车的记载,但不是在上海,而是在锡兰(今斯里兰卡)的科伦坡。

根据爱因斯坦10月28日旅行日记,那天早上7时,爱因斯坦夫妇登岸,打算去参观一座佛寺。在码头边,一群人力车夫把他们团团围住,恳求他们坐车。

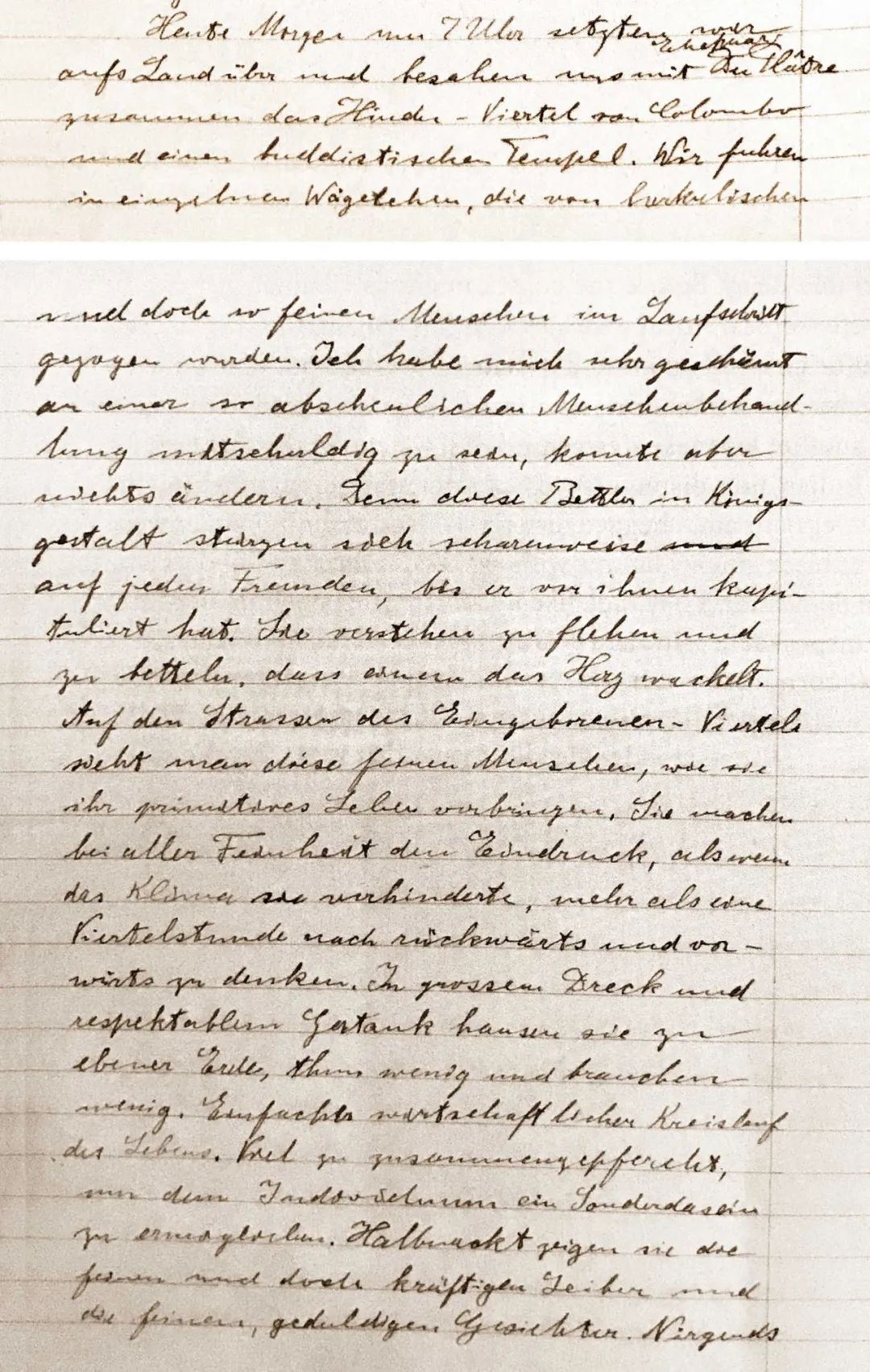

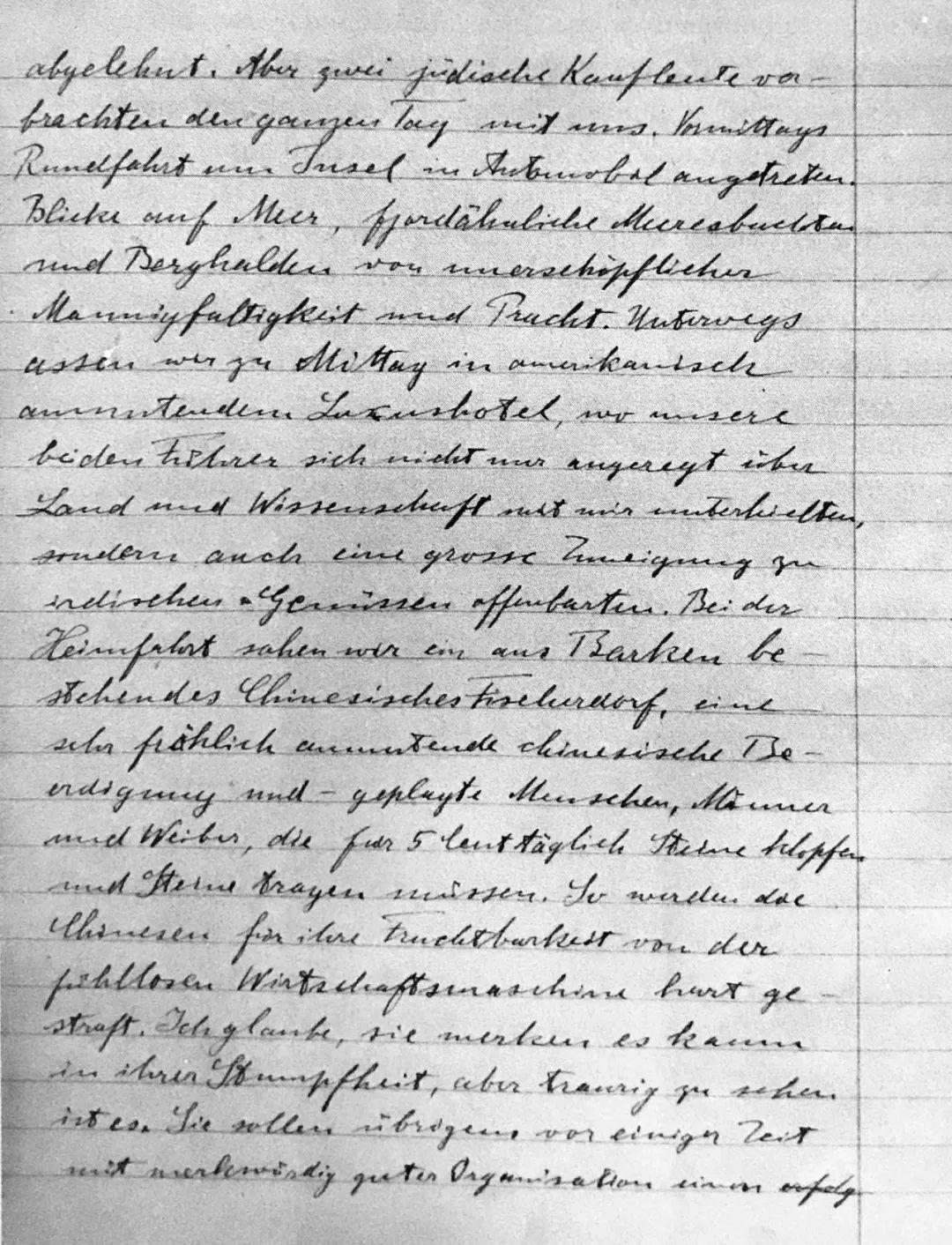

爱因斯坦1922年10月28日在科伦坡的旅行日记手稿(原稿跨页)

爱因斯坦写道:“我们乘坐一辆人力车。它由大力神般而身躯瘦小的人拉着一路小跑。我感到自己参与不光彩的虐待人的事件,成了令人憎恶的共犯,强烈的羞耻感向我袭来,我却无能为力。”

从此以后,爱因斯坦一直对人力车现象怀有难以遏制的愤懑,这种情绪在日本终于宣泄出来了。11月23日,改造社举办东都新闻记者午餐招待会,爱因斯坦把这场“对日本印象的对话,变成了车轮的问答游戏”,再次对人力车这一野蛮现象进行了猛烈抨击。

笔者注意到,正中书局1946年出版的《爱因斯坦传》(顾一新编译),曾记述爱因斯坦离开日本时对人力车现象难以释怀。编译者发问:“若果爱氏到我们中国来看,不知作何感想?”

爱因斯坦在上海曾经目睹污秽不堪的人力车,应该有所感想,可惜缺少史料记载。把发生在科伦坡的故事移花接木到上海,或许出于弥补这个空白的良好愿望。

震撼人心的“敲石子”故事

这是一个家喻户晓的故事:在老城厢弯弯曲曲的石子路旁,许多衣衫褴褛的工役在敲打石块,其中还有妇女和儿童。他们面容憔悴、目光呆滞,机械地挥动铁锤,汗滴如雨洒在石块上。爱因斯坦问翻译,他们一天多少工资?翻译回答,大约5分钱。爱因斯坦心灵在震颤,为中国人的苦难境遇感到无比悲哀。

1979年出版的连环画《爱因斯坦》

1979年出版的《爱因斯坦》传记中的插图

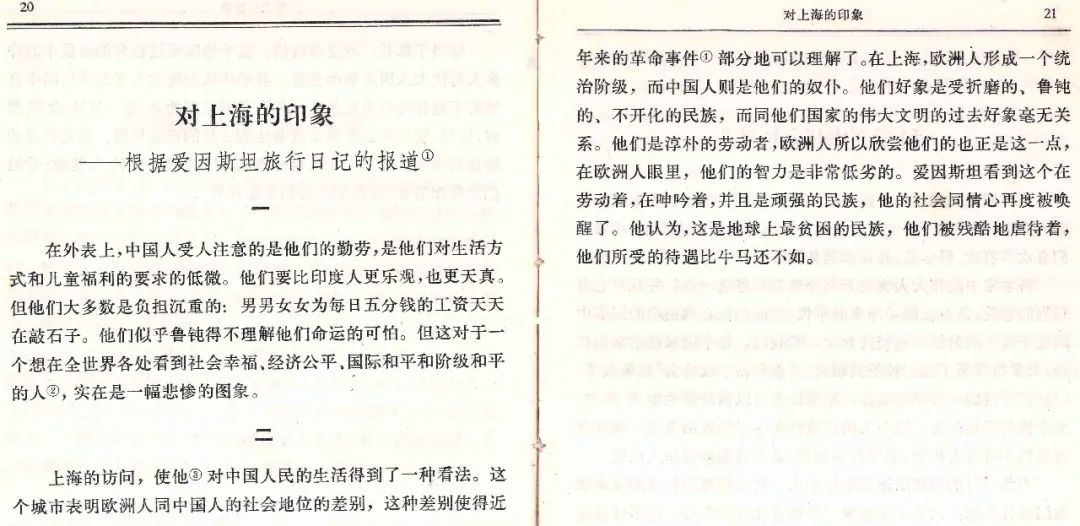

这个故事有个权威的出处。1979年出版的《爱因斯坦文集》(第三卷)收录了爱因斯坦关于中国的两段言论。

第一段:“中国人受人注意的是他们的勤劳,是他们对生活方式和儿童福利要求的低微。他们比印度人(爱因斯坦在日记中把锡兰人称作“印度人”)更乐观,也更天真。但他们大多数是负担沉重的:男男女女为每日5分钱的工资天天敲(注:这里漏译“carry”即“运送”一词)石子,他们似乎鲁钝得不理解他们命运的可怕。”

第二段:“上海的访问,使他(爱因斯坦)对中国人民的生活得到了一种看法……这个在劳动着、在呻吟着,并且是顽强(注:stolid应译为“麻木”“迟钝”)的民族,这是地球上最贫困的民族,他们被残酷地虐待着,他们所受的待遇比牛马还不如。”

编译者给这两段文字加了一个标题《对上海的印象》,于是成为这个故事铁板钉钉的依据。

《爱因斯坦文集》(第三卷)《对上海的印象》

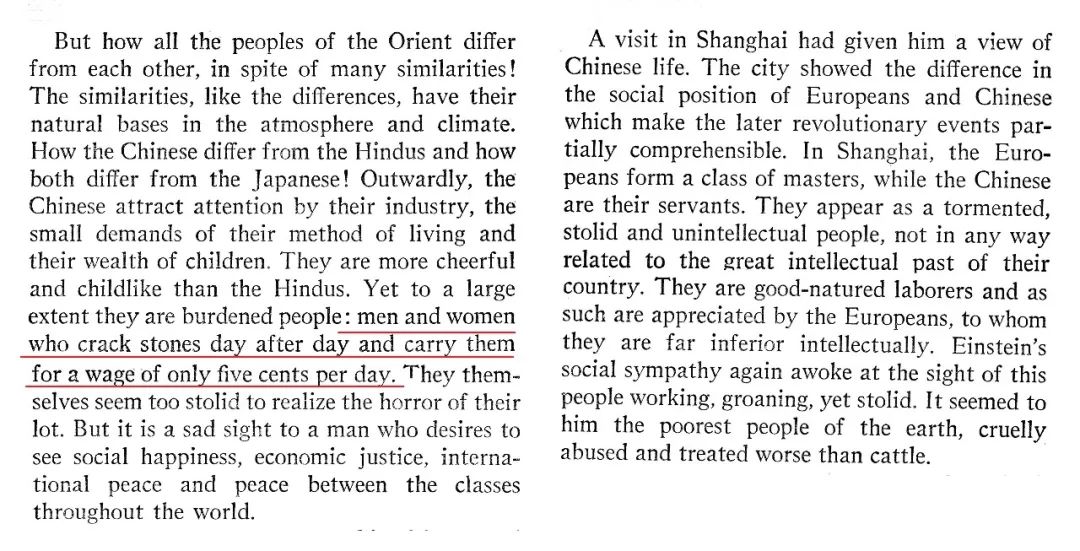

追根溯源,这两段文字来源于爱因斯坦的女婿鲁道夫·凯泽尔撰写的《Albert Einstein:A Biographical Portrait》。原著和译文都表明,第二段文字是爱因斯坦对上海的感受;但有关“敲石子”的第一段文字只是指中国人,并未提到上海。

《Albert Einstein:A Biographical Portrait》关于中国的两段文字,有关“敲石子”的第一段文字只是指中国人,并未提到上海。

既然是中国人“敲石子”,而爱因斯坦在中国只到过上海和香港。倘若不是上海,莫非是香港?

事实果真如此。爱因斯坦11月10日的日记说得很清楚,他到达香港后,在两个犹太富商陪同下参观市容风情。他们目睹了贫困渔民、船民的生活情景以及热闹的送葬场面,还发现一群人正在搬运砸碎的石子。

爱因斯坦1922年11月10日在香港的旅行日记手稿

爱因斯坦写道:“不管男女,每天为了5分钱而不停地砸碎并且运送石子。这些中国人遭受了冷酷的经济机构为提高生产率而进行的鞭笞。他们却麻木不仁,看到这种情形是令人非常悲哀的。”

真相终于大白。《爱因斯坦文集》中两段文字来自于爱因斯坦在香港和上海的日记,而编译者不分青红皂白加了《对上海的印象》的标题,阴差阳错造出了一个脍炙人口的故事。

作为匆匆过客,爱因斯坦在上海留下的痕迹不多,至今尚存的只有小世界、梓园、龙华寺、永安公司和工部局老建筑。拂去了缤纷华彩,摒弃了虚幻美好的传说,也许会使爱因斯坦的上海之行变得平淡无奇。然而真实的爱因斯坦依然可敬可亲——他思想的光芒照耀着后人科学探索的道路;他对中国人深切的同情和发人警醒的见解将永久留在上海这座城市的记忆里。

梓园位于今乔家路113号(2009年摄)

工部局大楼,左侧福州路,右侧江西路。1923年1月2日晚上爱因斯坦在此作相对论演讲

(关于爱因斯坦访问上海的全过程,可参阅笔者《拨开爱因斯坦访问上海的迷雾》一文,载2009年第12期《上海滩》)

作者单位:上海市黄浦区档案局

原标题:《真相揭秘:爱因斯坦上海行》