原创 巩淑云 零度往上

文|巩淑云

监制|张凤云

编辑|莫志超

局内人

美编|刘 念

“你也看到了,我们现在转战乡村了。现在主要是到村里演出。”

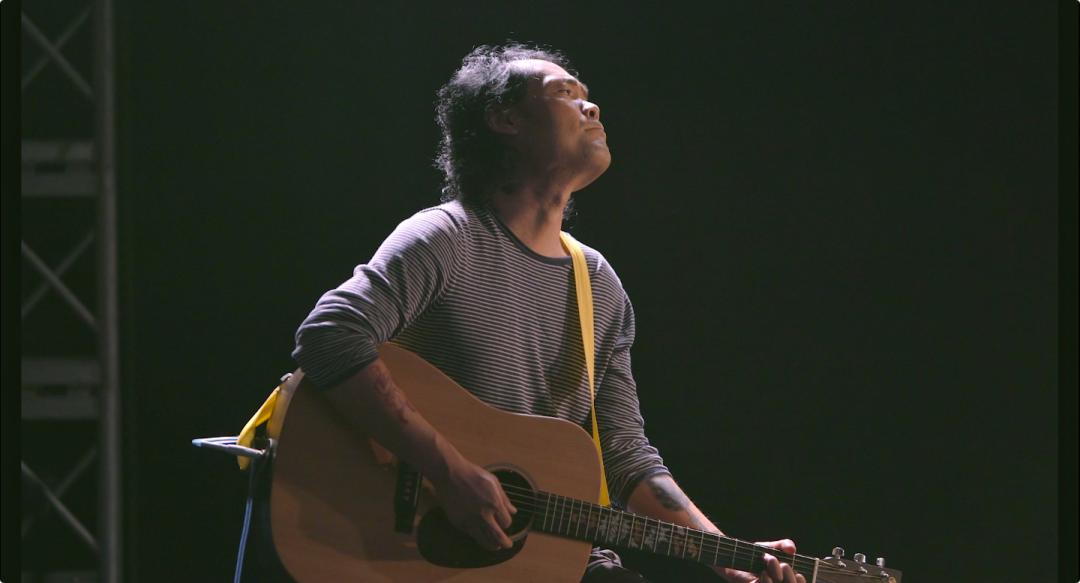

发表这番有些沧桑的感慨时,许多就坐在我对面,在北京平谷同心公社的一间平房里。他坐在电视柜上,上面全是书和从各地淘来的小玩意儿,背后是“大地民谣”的旗帜。那是2020年11月的一个下午,天气不错,冬日的暖阳正好透过窗户照进来,白白的,撒在他的身上。许多戴着一顶扎染的头巾,半长的爆炸头露在外面,很“机车”的皮衣,看起来“不疯魔不成活”的样子,在电视柜上一会儿换一个姿势。当他说起这番话的时候,我突然感到有点冲突,对面的这个中年人,“新工人乐团”的主唱,骨子里可能并不是我们平日里看到的那样不羁。

很快地,略带忧伤的思考被许多的调侃和幽默冲淡了。我们开始聊他从摇滚乐开启的社会性实践,聊音乐和现实的关系,聊他们为什么会选择从城市走向乡村,聊这几年里跑到多少个村去给农民唱摇滚。从艳阳高照到太阳缓缓西沉,直到星辰闪耀,许多哑哑的声音就在日月变换里流淌。

“对,从城市到农村。”仿佛是庆幸刚刚说出的话表达出了自己的思考和意识的流动,许多又对他们近几年的转向特意强调了一下。

七万五千块钱“巨款”的用法

问起“新工人乐团”最初的那段时光,许多开玩笑地说:“可以去问问孙恒,孙恒是总干事,我们是干事。他‘总在’干事儿,我们干事儿。”

孙恒其实就在许多隔壁的隔壁。同心公社本是几年前他们办的“工人大学”,由张辛庄小学改建而成。“工人大学”原是给年轻工人提供帮助和培训的基地,停办以后这里就成了“新工人乐团”排练的地方。近几年,这里被改造为一处文创基地,平日里接待一些团建和培训。因为疫情,2020年比较冷清。

孙恒的房间里满壁图书,散发着菊花茶的清香。距离上次见面已经过去一段时间了,人好像消瘦了些。与许多的不羁相比,孙恒是冷静的、理智的,甚至是温情的。他从书架上拿出乐队2004年出的第一张专辑,那时候乐队还叫“打工青年艺术团”,专辑封面是各领域的劳动者围着乐团听歌的火热场景,红色剪纸的设计。专辑共收录了12首歌,“谁也别想欺负咱/咱们有咱们的尊严”“你来搞建筑,我来做家政……无论我们从事着哪一行啊,只为了求生存走到一起来”……就像他们唱的内容一样,这都是属于“我们”的歌。

“我们”是谁?“这张专辑不仅代表着‘打工青年艺术团’,在艺术团的背后,是发生在由成千上万的农民工构成的‘新工人’队伍中的‘文化合作运动’。只有您把听到的声音——艺术团放到这场生机勃勃的运动中,您才会理解,为什么这些歌曲是如此的普通,以及这些普通的歌曲起到的作用。‘文化合作运动’是我们在面临的困境中得出的价值与手段。”这张专辑介绍道。

回忆起这张专辑的出版,孙恒感慨于音乐的力量:“那时候出专辑不是件容易事,能顺利出来,就是因为音乐的共鸣作用。当时在录音的时候,唱片公司的负责人听第一首歌《想起那一年》就很受触动,‘家乡的河水现在已上涨/远方的人儿还要去远方’,他曾经也出来打工赚钱,还做过建筑工人,一下子被打动了,当时就说‘赔钱也要给你们发’。”

孙恒说这张专辑的“命”也比较好,当时“打工青年艺术团”被编入原文化部小分队,到上海浦东国际机场等大型机场航站楼演出,演出结束,就有上万张的采购量。“专辑就是通过这种方式卖了10万张,而且很多媒体都报道我们,感觉我们成了打工群体和‘打工文化’的象征。”许多笑着说。

卖专辑拿到了7.5万元版税,这对当时的他们来说是笔巨款。当时孙恒在一家打工子弟学校做志愿者,许多还在街头卖唱。这笔巨款怎么用?要不要分了改善一下生活?乐团为此足足开了一个星期的会。

“我们经常到村里、到工地演出,看到城乡接合部、城中村里的很多孩子因为没户口上学难。当时就想,将来结婚有了孩子,作为外地人,我们的孩子可能也面临同样困难,干脆自己办一所学校。”说起心路历程,孙恒觉着那时候年轻,还是挺敢干的。

就这样,一毛钱没分,一所名叫“同心实验学校”的打工子弟学校在北京北五环外的皮村诞生了。这所起始于音乐的学校也开启了“打工青年艺术团”的公益之路。接下来,“打工文化”艺术博物馆、同心互惠公益商店陆续出现,新工人剧场、文学小组、“打工春晚”等逐渐走进大众视野。一些打工人慕名前来,有家政女工、有流水线上的年轻人,大家感觉找到了一个心灵的归宿。北京五环外、外来人口2万多人的这个叫皮村的小村子,也因此被打上了“打工文化”的烙印。

半是安稳,半是漂泊

至于许多为什么会加入“新工人乐团”并且一唱就是快20年,选择这样一种不太“寻常”的生活,大概是跟他有点儿不安分的成长经历有关。

“我是个小镇青年,1977年出生在浙江海宁。高中时候学习不好,厌学,找不到学习的动力,那种感觉就好像人生的道路就那么一条,考大学啊、挣钱啊,我特别不愿意走,一眼看到底的感觉。”就像很多人成长经历中都会有的青春躁动一样,压抑一段,发泄一段,过了那个年纪,基本也能走上所谓正常的生活。但许多一直像个士兵一样,左冲右撞地在压抑的生活中找寻出口。

“有一天窗外下着小雨,教室里放着音乐,好像压抑的心情被这种画面感触碰了一下,突然觉得这种画面感能够表达自己内心的那种感觉。于是我就想拍电影,嗯,也是邪了。那时候当电影导演的想法像一棵救命稻草照耀着自己,是一束光。”追着那束光,许多看了各种书、逃课去录像厅看电影。20世纪90年代,DV都还没普及,他想报电影学院导演系时人家没有招生,拍电影这条路没走通。

后来,许多到杭州一个县城去当协警,不安分的心也没闲着。那年他认识了一个喜欢摇滚乐的哥们儿,从他那里接触到了一些摇滚乐,听窦唯、张楚和何勇的歌。

电影那束光熄灭后,摇滚乐这束光他无论如何也要追下去。1999年,许多背着家人偷偷跑到北京迷笛音乐学校——那个年代摇滚人的圣地。离学校最近的树村,除了少数本地村民,大多数是外地打工者和一群玩儿摇滚乐的青年。

“就是‘911’那会儿,我在西直门那边地下通道卖唱呢,跑过来一哥们儿要钱,说他在地铁里卖唱,吉他被收走了。我一听他也卖唱,就很豪迈地把所有钱给他了,当然也就几十块钱啦。”把琴赎回来之后,那个人就跟许多聊,聊到了孙恒。

“那是一个阳光明媚的下午,那哥们儿骑着他的破单车带我去找孙恒。当时我们都住在村子里,孙恒住在西二旗的一个小区里。他住得比我们好。”许多开玩笑地说。

孙恒出生于陕西,高中时随父母迁居河南,大学毕业当了几年音乐老师。本可以安逸地走下去,娶妻生子,过着常规无忧的生活。20世纪90年代是充满理想主义的,也是摇滚乐的黄金时代,孙恒就是在那个时期放弃了稳定的生活,背着吉他开始了漂泊。漂泊中,他看到了世间百态,在打工子弟学校做志愿者时看到很多孩子和他们的家长面临的艰辛,也在各大高校的讲座中不断求索造成这种艰辛的原因和解决途径。这个求索,是探索社会,也是寻找自我,这让孙恒从一个多愁善感的文艺青年变成一个有冷峻思考的人。这种思考,也传递给了许多。

我们不一样,其实也一样

给劳动者歌唱、为劳动者歌唱,是乐队成立之初就确定的事业。许多和孙恒相遇的那年冬天,天津科技大学的一个老师带着学生社团去工地上探访,孙恒也去唱了歌。大冬天的工地很破很乱,工人们却热情高涨,在音乐中他们热血澎湃,冲破了冬日的肃杀和荒凉,这个场景深深感染了孙恒。回来之后,孙恒就跟许多商量组一个乐队,去工地上给大家唱歌。问及为什么会同意这个想法,许多回答:“我们‘70后’有在红旗下长大的感受,去给劳动人民唱歌、去给工友唱歌,这个事情可以做。”

给工人、农民唱歌,这让摇滚青年许多从小屋子里走了出来,走进了生活当中。“当时在村子里住的,有一些玩儿摇滚乐的人,还有一些打工的人。最开始觉得自己是玩儿摇滚乐的,有一种不屑一顾的感觉。给工友唱过歌后,在身份认同上,我也从一个摇滚青年变成一个打工青年。看这个社会也慢慢多了一些新的视角,以前只是觉得世界上有那么多的不公,后来看到了背后的原因,看到了世界的繁华和劳动者之间的关系。”许多说这是自我救赎,也是为工人、农民,为千千万万普通劳动者发声。

前几天,他们去浙江兰溪聚仁村巡演,我也跟了去,见到了乐队中的其他人。贝斯手姜杰几乎天天穿着那件带有乐队logo的T恤。他给我讲:“你看,这把小号是用扳手、管子等拼成的,这样看是‘N’,那样看是‘W’,就是NEW WORKERS的首字母。”

乐队的排练室里也挂着一个印有同样标志的牌子,“新工人”3个字非常醒目。“新工人”这个词无疑是有丰富的现实指向的,乐队创作了很多歌唱劳动者的歌,正如歌词“我像块石头一样滚来滚去总是不安/最新鲜的青春在喂养着这个时代”所唱,这也是他们内心的想法。

文化的力量是无形而有力的。“在工地唱歌,工友们有种很直率的热情,跟着音乐使劲地拍巴掌。演出完大家还围着我们聊天,跟我们诉说他们的一些困惑,被拖欠工资怎么办?孩子上学怎么办?当时就有一种很强烈的被需要的感觉。”许多说。

表达是有价值的:因为皮村文学小组,范雨素一夜之间被人知晓;现在在同心互惠商店的小海,在工厂的流水线干活时会把冒出来的诗句写在订单背后;去外村唱歌,有的村也会跟着成立一个艺术团……

许多说:“这是人的主体性建立的一个过程,表达的过程让大家有一种从生活的流水线上站立起来的感觉,渴望自己的声音传递出来,被听见、被看见,并能够改变眼前的困境。虽然这种改变有时候比较微小,但是发声的过程是让大家找到一种更好地做人的感觉吧。”

理想之外首先还是生存

同心公社里,一些原来的小学教室已变成文创空间,操场上草木枯黄但茂盛。

许多带我到公社食堂吃了一碗面,路亮做的肉末豆角,拌在面上非常好吃。路亮是乐队的另一名主唱,平时在公社做一些接待工作。加入乐队前,他在山东一个煤矿井下干了10年。“矿工咱兄弟/你有没有远大的抱负和理想/奉献执着了一辈子只为不辜负那万家灯光”,这是路亮写的歌。

许多是摇滚的,孙恒是民谣的,路亮则是抒情的,他们构成了乐队的不同风格。井下工作,井上唱歌,路亮在一次演出中认识了开胸验肺的张海超,并通过他知道了孙恒。

当时孙恒等人在济南大学搞唱谈会,路亮去找他。“聊得很开心,他邀请我参加了2016年的‘打工春晚’。”那一年,30岁的路亮第一次出远门,第一次到北京,“刚到皮村我就傻眼了,还不如我家呢。和我印象中的北京相差特别大,想象中是故宫长城什么的,但是皮村那么乱,大院子里没什么人,提着行李箱,感觉像是进了传销组织。”然而,就像很多被工友之家吸引的人一样,这一年的“打工春晚”之后,路亮留在了皮村。

只是近几年乐队的日子并不怎么好过。在皮村时整个运作是NGO模式,一开始有基金会和项目申请资金,之后这条路就走不通了。作为一个乐队,他们因为共同的“事业”聚在一起,但是理想之外首先面对的还是生存。为此,他们开始不断寻找商演的机会来养活乐队、养活事业,也养活各自的家庭。去聚仁村之前的几天,他们在昌平一家商场开业活动中冒着寒风唱了3天,姜杰被冻感冒了,到聚仁村的时候还没好利索。

去聚仁村演出,为了赶飞机,凌晨3时他们便背着琴、带着演出用具摸黑从平谷出发。姜杰因为一夜没睡显得特别疲倦,进村后为了第二天的演出又不断调试设备,和调音师沟通,一直弄到半夜。前前后后一共4天,每个人拿到手的劳务费是2000元。问题是这样的演出机会也不是每星期都有,最近又因为疫情,他们担心接下来可能又接不到什么活了。

鼓手国良是乐队里比较安静的一个人,2003年加入乐队,是个老队员了。国良有两个孩子,一个送到了衡水中学读初中,一个在北京读小学,妻子在皮村同心实验学校当老师。这些年在乐队里,除了当鼓手,国良还在打工者文化教育协会负责组织电脑培训和其他社区工作;在同心实验学校负责做饭,购买建材,开校车;在同心互惠商店负责衣物的接收工作。同心公社有一片桃园没人管,有一段时间他还被“发配”过去看桃园,种桃、养鸡、养羊,当了4年“园长”,桃园里鸡太多的时候,他还负责杀鸡。“杀鸡杀多了,我走过去的时候鸡见到我都不动了,那几天我晚上做梦都是在杀鸡。”国良是东北人,说话的语调像演二人转一样,心酸的事搞笑地说,听到的人眼泪却不自觉掉下来。

吉他手小帅是乐队里年龄最小的成员,1997年出生,2019年买房结婚。因为姜杰和小帅的加入,乐队的整体音乐水平有了很大提升,专辑制作也变得非常精良。

许多曾经发了条朋友圈:“这年头不好混,同学会、年会、商场开业、各类演出,都接单。我是经纪人,欢迎洽谈。”

路亮说:“很多乐队都是在LiveHouse演出,很少像我们一样去工地、学校、村里。”转念一想,“有人在‘庙堂’,有人就会在‘江湖’”。

如果说乐队以前是一系列公益事业中的一部分,那么现在,乐队需要不断演出才能继续他们的事业。聊着乐队的发展历程,眼前就好像有一串蒙太奇镜头,孙恒、许多、国良他们站在中间,乐队的其他人换了一拨又一拨,最后站定的就是他们6个人。头顶是飞机的轰鸣,身边是不息的车流和人群,他们眼看高楼起,眼看大天地。

从头越

“之前皮村那种运作模式走不通了,后来我们就开上两部车,出去唱歌。”许多说。

3年前开车到全国的村镇巡演,或多或少有点迫不得已。但是在跑了100多个村庄、2万多公里后,他们感受到了乡村天地的广阔,这让他们觉得,再猛烈的风也不会一直吹。虽然融入城市的道路很艰难,但乡村在发生着非常大的变化,这让他们看到了希望。

他们的新专辑是这么介绍的:“从2017年开始,‘新工人乐团’走出城市,走进乡村,行走大地山川,每年自驾车一个多月,在全国做‘大地民谣’音乐会巡演。2018年,‘新工人乐团’经过娄山关,巡演到遵义,也在那里开了个会,明确了‘城乡文化互助’的新路线。”“大地”,如同他们唱的,“我的吉他会唱歌”“它只唱大地、山川和人民,它只唱你心中愤怒的烈火”;“民谣”,他们说是“人民的歌谣”的意思。从城市到乡村,于许多而言,于这个乐队而言,正如他们新专辑的名字一样——从头越。一切从头开始。

“这几年到村子里唱,明显感到乡村缺少这样的文化活动,也需要这样的活动来搭台促进城乡交流。”孙恒说。有学者总结了“大地民谣”的意义:“‘大地民谣’不是为了远方,也不是为了所谓田园,而是扎根大地,扎根工农。‘新工人’群体来自农村,心系家乡,是连接城乡的桥梁,是城市建设的主力军,也将成为振兴乡村的主要力量。乡村振兴不仅是经济振兴,也是文化振兴,有文化才有根。‘大地民谣’是一次‘文化的万里长征’。”孙恒觉得,这个说法很中肯,这也是他们这帮人依然在这片大地上热烈地唱着的原因之一。

“一开始从感性上做这个事,后来慢慢对它有了理性认识,再后来就有种使命感。感性是指和‘新工人’群体有着天然的连接,对,因为你就是他们当中的一员;理性是探寻到自己跟‘新工人’群体、社会间的关系;使命感是去做当下历史阶段的一种记录,一种可能性的实践吧。”许多说。

离开同心公社往城里走,一路是村庄,城乡接合部,走着走着,就是满眼的高楼大厦和快节奏的人流车流。想起第一次见面时许多的自我介绍:“我叫许多,许是许多的许,多是许多的多。”也许,这就是他们憧憬的那许多种未来的实现方式吧。

农民日报脉动工作室出品

原标题:《决定去乡村: 一支“新工人”乐队的突围》