原创 冲哥 魔都小哨兵SH

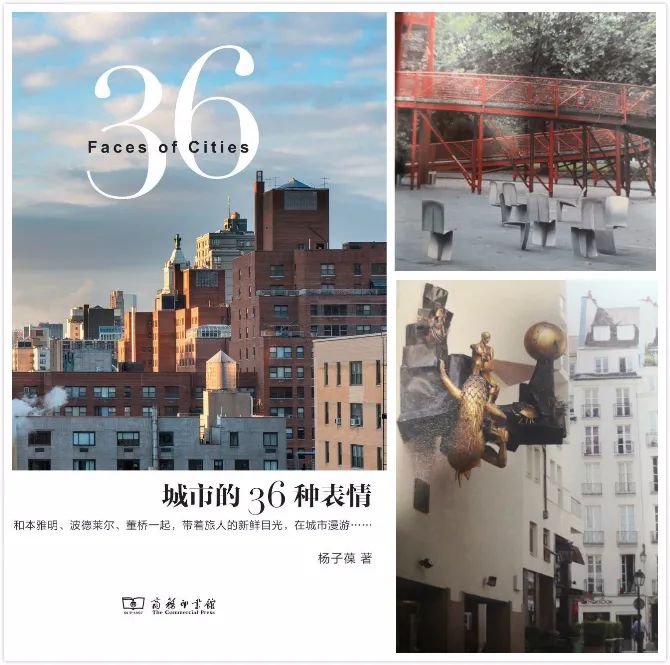

一张长椅、一座车站、一组牌匾、一片露台、一个街角公园……这些城市空间中再平凡不过的公共设施,在《城市的36种表情》作者看来,却是最能体现城市温度的“城市家具”,诉说着自己、也诉说着城市的故事。

“城市家具”,顾名思义,蕴含了人们对城市生活的憧憬——在户外能像在家一样方便舒适。在这本城市漫游式笔记里,作者通过36种“城市家具”,向我们展现了阅读城市的新视角。

“石板地上散布的鸽群”和“时间守护神”

比如,名为“石板地上散布的鸽群”的公共座椅为人与人、人与城市之间创造了更多互动,可以直接间接影响城市气氛。又如,公厕代表着城市照顾市民与外来访客的细腻心意,欧洲海报柱式的公厕,不仅能融入都市景致,甚至兼具传递文艺信息等多重附加功能。再如,时间是城市的重要意象,巴黎第三区名为“时间守护神”的公共时钟,每到整点,雕塑上的公鸡、爬虫、螃蟹便在狂风地震声中向时钟进攻,试图改变时间,均被守护神击退,这座具有深刻意味的时钟从降生之始就迅速成为街区地标。还有,因为书报摊,塞纳河被誉为“世界上唯一徜徉在两排书架之间的河流”;旧金山的九曲花街和威尼斯的布拉诺岛,将城市色彩运用得巧夺天工;英国的“红色电话亭”竟成为英国与伦敦的象征之一……

这些城市家具,有些是城市发展进程中逐渐形成的,遍布于城市的角角落落,既是公共用品,也是公共艺术品,反映着城市的精神气质和时代气息。作者写道,“多一点用心,地下铁也可以有点不一样的隽永况味”。这些温情细节,就像城市的生动表情、美好容颜,耐人寻味,令人追忆。

作者在遍访各国城市后,笔端仍不止一次地流露出对自己生活的城市最美之意。这一点也不奇怪,上海也是我心目中最美的城市,特别是这几年,出现了不少让人眼前为之一亮的“新表情”、“新容颜”、“新气象”。

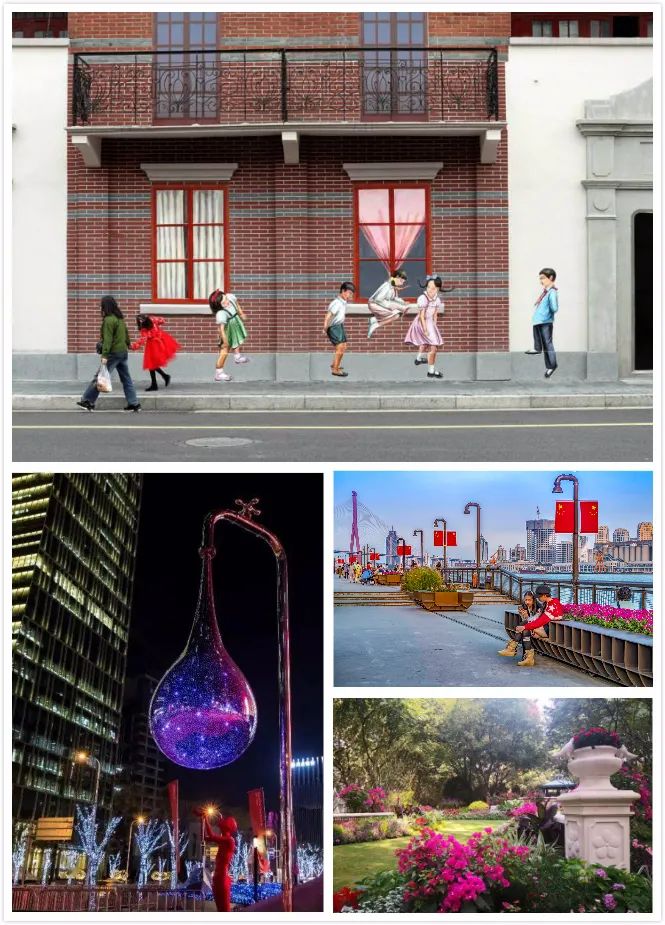

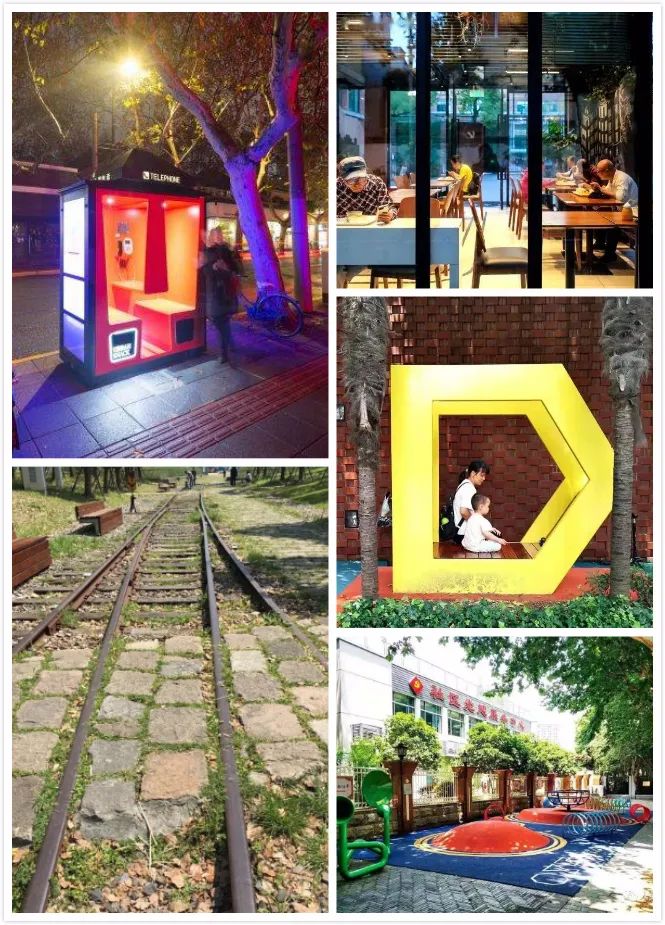

上海街头的涂鸦、雕塑、座椅和口袋公园

一则以开放。无论男女老幼,也无论收入高低,都可以坦然地走入上海越来越多、越来越美的各类公共空间,一览美景、享用设施,而不用担心囊中羞涩,担心误入“生人勿近”的领地,这是何等的快意!

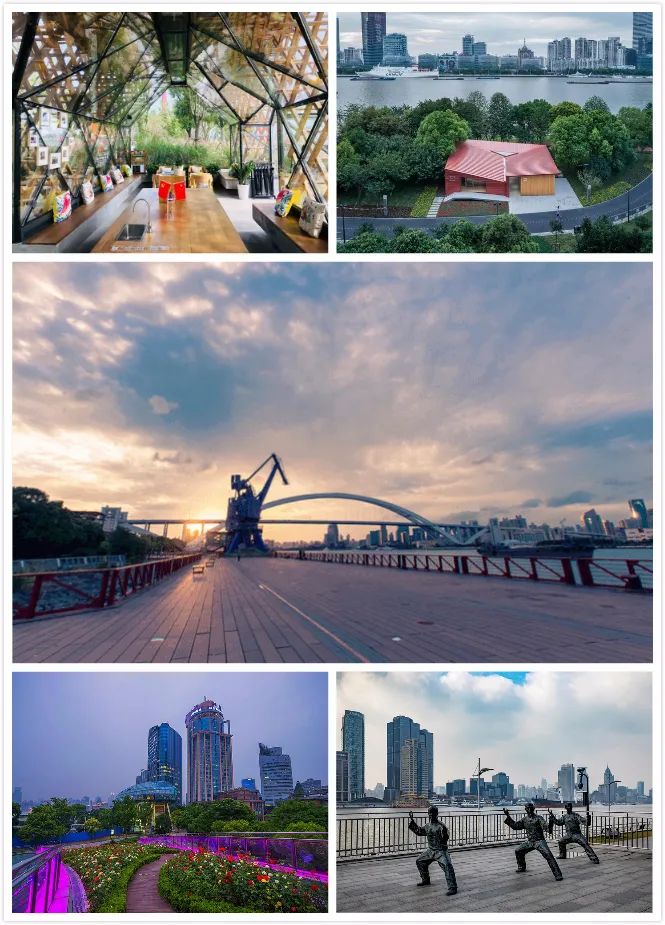

在上海,把最好的资源留给人民,不是说说而已的口号。就拿上海“滨江”、“滨水”来说,黄浦江、苏州河两岸发展工业久矣,再加上不少历史原因,要想在几年时间里将地块腾让或收储,谈何容易!背后之艰难非三言两语可以道清。然而为了对人民的承诺,再难也要做。

黄浦江滨江贯通,步道、绿地和驿站

现在,上海已经贯通黄浦江45公里、基本贯通苏州河中心城区42公里岸线,精心打造了“一江一河”水岸空间。一位旅行达人在博客上写道:“曾经去过加拿大温哥华史丹利公园沿岸的海滨步道,当时就很羡慕。没想到就在上海,这两年才建成的浦江步道从各方面碾压海外。”这正是对上海当下的最好注脚。将来,上海还要全线贯通从闵浦二桥至吴淞口的61公里、苏州河上海市域段50公里,真正做到还江还水于民。

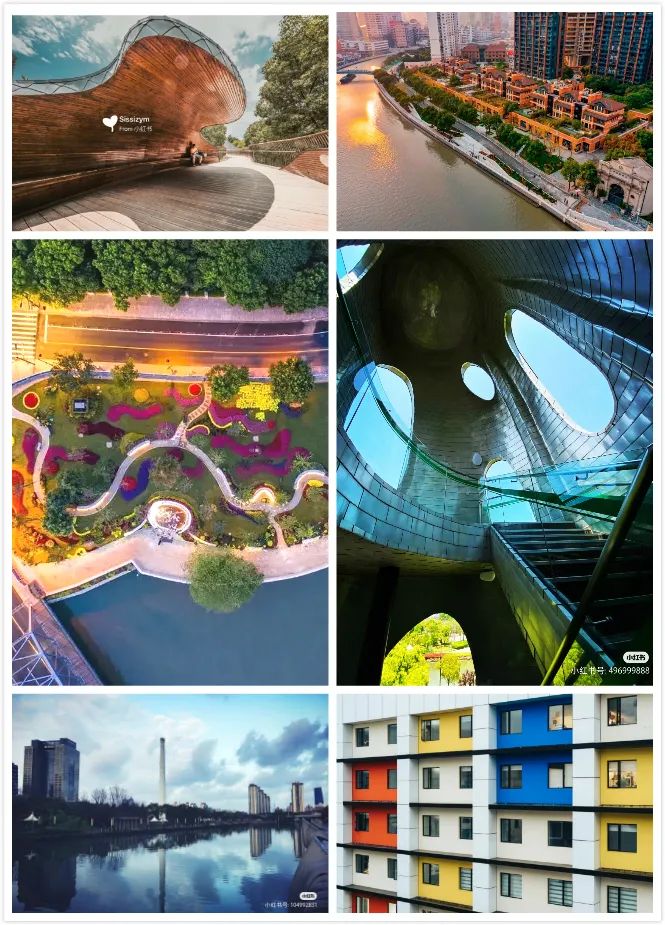

苏州河两岸已成为小红书博主热门打卡地

不仅是滨江滨河的贯通,越来越多的黄金地段也在向公众敞开怀抱。前几天,西佘山脚下的陈坊公园开门迎客。这里紧邻被喻为“佘山南京路”的桃源路,镇政府放弃商业开发,建起人民的公园。中心城区里,新晋“网红”上生新所最近也频频“出圈”,这爿打上各个时代烙印的历史建筑——上世纪20年代是美国政要与侨民的高级社交场所,建国后成为上海生物制品研究所——现在普通人也可随时进入体验、休闲。这些公共空间及设施,正在让“五个人人”、“人民至上”等理念,变得可触摸、可感知。

二则以包容。上世纪70年代,美国城市学家威廉·H·怀特花了10年时间,在纽约街头研究公共空间。他写道:“座椅、阳光、树木、水、食品,都很重要……然而真正赋予其生命的,是人。有匆匆步行的人流,也有不紧不慢的散步者。这样的景象繁忙而友好,也是人们喜欢城市的原因之一。”

上海有超过2400万常住人口,人流物流资金流信息流无时不刻不在奔涌,单是地铁出行高峰就有1300万人次,相当于全纽约和洛杉矶所有人都坐进地铁,拥有全世界任何一座城市都无法复制的丰富场景。

这里既有秩序、效率和快节奏,这无需赘言,但也能容纳无数人的天马行空、闲适和慢时光。在《城市的36种表情》中,作者引用美学家本雅明的话写道,“甚至记载19世纪的巴黎,居然有绅士牵着一只乌龟在街上漫步……这位先生必须以‘龟步’来规范自己的步伐,如此才能彰显出‘漫游者’期望以自己优雅的脚步,测量与感受城市每一寸土地的梦想。”这种近乎于梦想的“漫游”,在上海正在成为现实。

有造型各异的长椅随时可坐,甚至席地可坐,在人来人往中感受一份从容;有便于创新人群串门、漫谈的街区,美国的苏荷区、早期的硅谷就是这样;有随处可见的墙上涂鸦,吸引一众文艺青年不亦乐乎去打卡;有让孩子们自由玩耍的街边设施,年轻的父母可以获得暂时的解放;有随时可去的社区食堂、社区活动中心,老人们在这里享受夕阳无限好;有焕发新生的电话亭,等一等那些仍需要它们的人;有封存的历史印记,比如塔吊、煤漏斗、枕木,供人们找回曾经的回忆……

旧铁轨、新电话亭、老人们的社区食堂、孩子们的街边乐园

什么是营商环境?这也应算是“隐性的”营商环境——城市为每个人提供多样化的公共场景,每个人都能找到最适合自己的工作生活方式。特别是数字化生存成为主流、不乏“困在系统里”之惑的当下,人们依旧需要身体在场的相互取暖、彼此依偎,这样的城市才能时时处处洋溢着生命力。

三则以未来。2013年,导演斯派克·琼斯就认为上海最能代表未来,把影片《HER》的背景2025年放在上海拍摄,这部电影横扫奥斯卡、金球奖等多项大奖。时间到了2020年,新冠肺炎疫情深刻改变着人类的生活方式、行为模式,也极大影响了世界的秩序和格局。诺贝尔文学奖得主埃利亚斯·卡内蒂说:“旧的答案分崩离析,新的答案还没有着落。”城市发展的新答案,作为世界观察中国的一个重要窗口,上海为何不能提供?

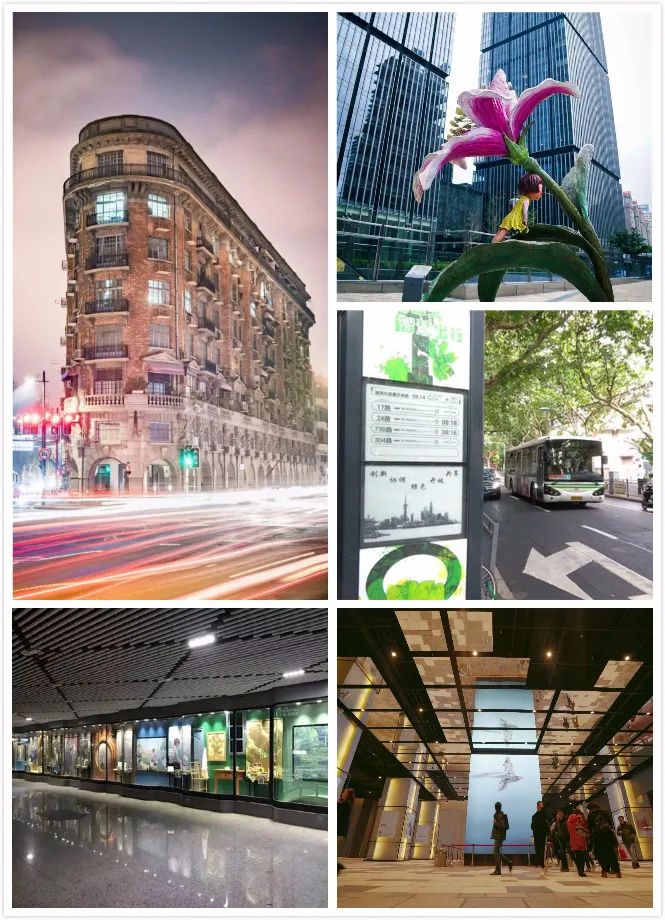

黑色“蜘蛛网”有碍观瞻,架空线入地和杆箱整治难度不小,为保障正常出行、减少对居民作息的影响,一些路段甚至需要制定精确到每个时间段的“快闪”施工方案;公交站台光有站牌还不够,还要有实时到站时间、有随时能看清的“墨水屏”,让公交出行少些焦虑;地铁站、公交枢纽想多一点不同,就加入文化艺术长廊、公共艺术空间,不断“上新”,抚慰匆匆而过的心灵……

拆掉了“蜘蛛网”的武康大楼、陆家嘴金融城的大师雕塑、公交站台墨水屏和交通枢纽艺术空间

当人们的基本需求得到满足后,柔性需求会逐渐上升。未来,城市家具不仅要能用,更要好用、耐用,不仅要内在价值,还要外在颜值,不仅要有大工业时代的整齐划一,偶尔也要有“私人订制”式的不拘一格。也许不少人还未曾想到这一步,上海已经想在了前面。乔布斯有句名言,“消费者并不知道自己需要什么,直到我们拿出自己的产品,他们会发现,这就是我要的东西”,放在这里也毫不违和。正是把增进人民幸福感当作一切工作的出发点、落脚点,上海各类“微更新”才会遍地开花,全世界的设计师才能在此大显身手,全人类的智慧才会在此汇聚绽放。

当然,面向全球、面向未来,上海的城市家具还有不少提升空间,需要精心打理、精雕细琢、精益求精。因此,上海2021“开年第一会”交给了民心工程推进,其中就有对城市家具的诸多期待。我们有充分的理由相信,上海完全有能力为全球城市探索出未来美好图景,不妨拭目以待。

(本文图片均来自网络)