原创 NR 神经现实 收录于话题#神经前研 | NeuroHub97个

文献:Wardle, S.G., Taubert, J., Teichmann, L. et al. Rapid and dynamic processing of face pareidolia in the human brain. Nat Commun 11, 4518 (2020).

DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-020-18325-8

封面:Matt Chinworth

人类的大脑对于人脸有很高的敏感度。例如,过往的研究发现人脑的FFA(fusiform face area,梭状回面孔区)以及OFA(occipital face area,枕叶面部区)对于面孔尤其敏感。

有趣的是,对于面孔的高灵敏度也带来了另一个结果——人们常常在别的物体上面看出脸的形状,也就是所谓的人脸视错觉现象。那为什么人们会产生这种似脸非脸的知觉呢?

近日,研究人员通过结合高时间分辨率的MEG(magnetography,脑磁图)以及高空间分辨率fMRI(功能磁共振技术),揭露了人脸视错觉的神经机制。

由上至下分别是实验中所使用的物品、人脸视错觉、人脸图片

—

Wardle et al., Nat. Commun.

当人们看到“似脸非脸“的物体时,与面孔识别相关的神经活动会被快速激发,然后神经活动会被修正为处理物体知觉的模式。研究人员分别向被试展示了人脸、”似脸非脸“、以及物体三种类型的图片,并记录了被试在看到不同图片时MEG和fMRI的数据。

结果显示,”似脸非脸“的图片会引起面孔识别相关的FFA与OFA、物体识别相关的LO(lateral occipital area,外侧枕叶)以及场景识别相关的PPA(parahippocampal place area,海马旁回位置区)的活动。其中,FFA与OFA的活动模式与人脸和物体的活动都不相同,但LO以及PPA的活动模式却与物体识别没有显著差异。这说明该类物体的识别会激发面孔识别区域的活动,但是与人脸识别还是有显著差异。

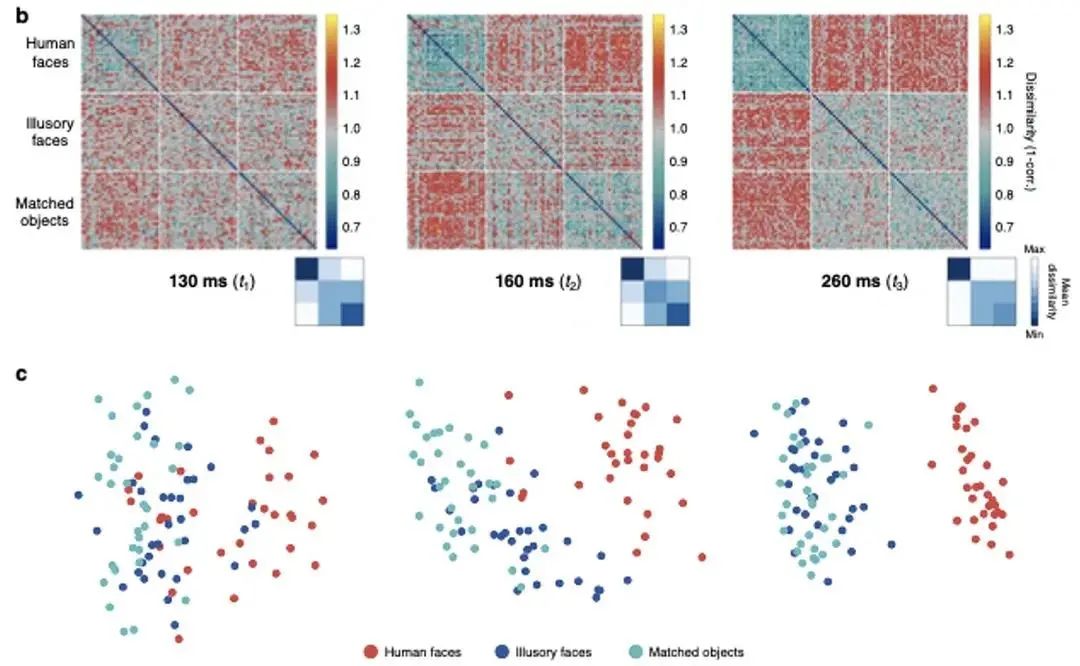

MEG结果显示,人脸视错觉刺激在260ms后与物品识别的活动模式的相似度增加,这可能代表了视觉系统对于错觉刺激的分类由面孔转变为物品

—

Wardle et al., Nat. Commun.

与此同时,研究人员通过对比不同条件下MEG的结果发现,当人们看到人脸视错觉的图片时,MEG活动模式在最初会与面孔识别的MEG活动更加接近,但随着时间的推移,错觉图片所引发的MEG活动与物品图片所引发的MEG活动趋于一致。

这些结果表明,人脸视错觉是面孔探测系统的错误判断,但能够很快地得到修正。这项研究也启示了在研究视觉系统机制的过程中考虑时间变化的重要性。

原标题:《图里有脸?图里没脸?图里有且没有脸——人脸视错觉的神经机制》