本文摘选自《战争的战争(1618—1648):欧洲的国家建构与和平追求》,作者:[德]约翰内斯·布克哈特,译者:马绎,校译:孟钟捷,浙江人民出版社2020年12月出版。

-

希罗多德被视为欧洲史学的先驱,他记载历史,让光荣的过去不被遗忘且保持鲜活。但历史几乎只是由战争和战争英雄构成的,这种情况一直持续到不久前。难怪新的“非英雄”世代更愿意转向其他主题。希罗多德的接班人修昔底德在他的《伯罗奔尼撒战争史》中已经质问了战争的诱因和缘由,而这场伯罗奔尼撒战争打了27年,也接近30年了。随后,在这种观点下,一项新的历史学的和平研究重新聚焦欧洲战争,但现在的目的是,通过研究战争的原因来帮助人们避免战争。这是为战争与和平带来一整套全新见解的重要一步,也为特别不太平的近代早期带来有承载力的整体结果。那是一个向新趋势发展的时代,人们的出发点不再是必须被铲除的战争,而是亟待建立的和平。从这个角度出发,人们将政治实践问题抛给了历史学,该问题是:这份“一切和约之和约”(der Friede aller Frieden)是否准备好了思想、方法或手段,帮助人们结束已走入死胡同的当代战争和冲突?历史学家不必过多地将《威斯特伐利亚和约》与其战争背景割裂开来看,但随着侧重点的更新,整个三十年战争史又呈现出另一番光景, 令人震惊。

这本关于“战争的战争”的著作将和平置于所有论述的中心。本书没有在催生战争的前史和寻找战争原因、纷争中耽误时间,并且对战争和战役史保持克制。但是,它却并不是贸然将《威斯特伐利亚和约》作为解决冲突的对比性背景加以分析的。相反,这部全新的、有几分别出心裁的历史是从这场战争灾难的巨大和平需求中衍生出来的,从头开始追踪战争进程中的和平尝试与和平机会。

《战争的战争(1618—1648):欧洲的国家建构与和平追求》

《战争的战争(1618—1648):欧洲的国家建构与和平追求》

作者:[德]约翰内斯·布克哈特

译者:马绎,校译:孟钟捷

浙江人民出版社2020年12月出版

在引言中,本书讲述了在巨大的时空跨度和近一半德意志人口损失的情况下,如何衡量战争恐怖及其造成的影响,并由此提出问题:真的没有人能阻止这种情况吗?饥荒、瘟疫和战争暴力构成了死亡三角,编年史学家视其为整个文化的生存威胁,着眼未来时则质疑到底还会不会有未来。而位于死亡三角顶端的战争暴力强度大、后果严重,令以上问题愈加迫切。最后,面对异常可怕的儿童命运、备受珍视的女性贞洁以及不带有任何爱国成分或宗教意义的士兵死亡,本书又提出了一个问题:一个高度发达的文化怎么会容忍这种打击整个族群、违背自身文化准绳和价值观的侵犯?在这个问题上,当时所有的神学教派都失灵了,它们把战争归咎于上帝对一切的惩罚,而不是像当时常见的那样认为这是需要与之斗争的魔鬼的杰作。直到最后,教会才规劝当权者应当遵循基督教的和平信条。另外,在整个中欧文明行将因战火而崩溃之前,就真的没有人干预过吗?

事实上人们从一开始便制订了计划,寻求机会并有所行动,这一点令人震惊。如人们致力于从政治方面阻止战争,似乎有了和平的可能,却还是错失了机会。这项和平事业贯穿战争的始终,而对于通往威斯特伐利亚和平之路上最有希望的站点,本书均进行了近距离的考察。值得铭记的是,1619年几乎接近成功的《埃格尔和约》,如果成功的话,它必定能将德意志的战争扼杀在萌芽时(第一章);值得回忆的还有1629年的《吕贝克和约》,它给予帝国一个战争间歇期,有可能就此轻而易举地完全结束战争(第三章);或许,还值得怀念的是1635年伟大的《布拉格和约》,这份和约由皈依和平的瓦伦斯坦推动,立足于更全面的欧洲全局观,目的是把德意志从厄运连连的战争危局中解救出来,从而将《威斯特伐利亚和约》提前10年(第五章和第六章)。然而,这些契机和其他种种行动均未能阻止或结束这场大战,但它们并未因此变得毫无价值,反而具有重要的试验价值——有的是根据试验规则“试错”,有的则成为最终和平的基石。最后,人们对沿途出现的观察和反思进行甄选,进行某种系统的汇编,并追问其是否具备和平史的潜质。其中一些内容仅对结束当时的战争至关重要,很多内容则汇入了战争与和平以及国际法的发展轨道,而另一些和平知识或许对解决我们当代的冲突和一切战争有所裨益。

-

| 和平活动家与时间窗口

“男人创造历史”,19世纪激进的普鲁士历史学家海因里希·冯·特赖奇克(Heinrich von Treitschke, 1834—1896)的这句话一度令人耳熟能详。不过,这句话早就没人引用,也早就不是一句正面论断了,原因很好理解。比如,三位真正在历史上权势熏天的女性统治者即英格兰女王伊丽莎白一世、维也纳的女王玛丽亚·特蕾西亚和俄国女沙皇叶卡捷琳娜二世主导了近代早期,这一点有些荒谬。此外还有很多女性风云人物,如1648年前后在政治上固执己见的黑森女伯爵阿马莉·伊丽莎白(Amalie Elisabeth,1602—1651)等。完全撇开性别因素,确切地说,是某些社会群体、社会结构和政治进程创造了历史,而不是个人。但有时,的确是人推动了历史。三十年战争中充斥着这样的人物,本书也必须考虑到这一点。因为,显然谁在危机和冲突中掌握权柄,从古至今都是至关重要的。而在是否可以避免战争这一备受争议的问题上,个人层面恰恰起着重新建构的关键作用。维也纳皇廷的三位和平活动家中,颇有影响力的盖茨科夫勒在“掷出窗外”事件前一年去世,首席顾问克莱斯尔在事件发生几周后被政变推翻,而距开始仅一步之遥的埃格尔谈判最终因皇帝马蒂亚斯的驾崩而灰飞烟灭。接手政权的是两拨人,一方是好战的费迪南二世及其追随者,另一方是围绕“冬王”弗里德里希五世的激进团体,随后出现了更多的死亡和卫戍更替,和谈的时间窗口关闭了。人们几乎可以想见,如果没有这些接二连三的个人层面上的倒霉事,三十年战争或许根本打不起来。对于谈判而言,个人状况和幸运时机的重要性是不可低估的。

无独有偶,另一个在不恰当时机死亡的,是已转变为和平活动家的瓦伦斯坦。维也纳朝廷有两层诉求:其一,通过铲除军队主帅,将瓦伦斯坦的军队国有化(第三章);其二,通过同一个人即指定的谈判代表瓦伦斯坦,与萨克森达成和平。事实上,这两者是互相排斥的,但就像第五章中所述,两件事令人难以置信地平行进行着。谋杀任务早了几天完成,于是和平遭了殃。这是失败、倒霉和谬误?在这一点上,德意志中部的媒体试图化不利为有利——第二年,皇帝与萨克森订立和约,媒体将其报道为死去的和平缔造者留下的遗产。

瓦伦斯坦肖像画(书中插图)

瓦伦斯坦肖像画(书中插图)

然而,从另一方面来讲,个人层面上也有创造机会、促进和平的机会。比如萨克森选帝侯约翰·格奥尔格,他始终热爱帝国,在教派政治方面态度温和,致力于达成谅解与和平。在整个战争期间,他统治着当时最强大且富有影响力的选帝侯国,长期积极支持他的有舍恩菲尔德的卡斯帕等一众幕僚。还有,威斯特伐利亚和谈时,萨克森使团里颇有权威的约翰内斯·洛伊贝尔博士(Dr. Johannes Leuber),他是主要的冲突调解剂——“正常年”1624年的发明者。此外,还有瓦伦斯坦与效力于萨克森的阿尼姆总司令之间独特的关系:一对彼此交好的敌人成了谈判伙伴,若是瓦伦斯坦能活下来的话,他们俩定能成功实现和平。

说实话,一些乱世枭雄死去的时间恰到好处,避免造成更多损害,从而给和平带来一线生机。对于法国而言,这一点适用于皇帝亨利四世,他在史书中因结束了法兰西宗教战争而获得荣耀,实至名归,令人印象深刻。但是,大约在三十年战争打响前10年,他想要利用某次地区冲突来重启与哈布斯堡王朝的普世大国之争。不过,亨利四世恰巧因暗杀而殒命,这对于德意志的和平而言是一大幸事。而在战争中,古斯塔夫·阿道夫在吕岑意外战死,将这位双重意识形态的哥特主义新教战争策动者带离了战争剧场的舞台。这给瑞典的主和派以及踌躇不定的奥克森斯切尔纳开启了另一种选项——不过,这一选项却被强大的瑞典将领以及法国人颇有吸引力的结盟提议斩断了。

一桩桩个人层面或时间上无法控制的事情碰到一起,形成了有利或不利的巧合,产生了一个平衡的结果,它能帮助人们从一定程度上理解为何种种阻止战争的和平努力均付诸东流,却无法给出一个通用的解释。要解答这个问题,就需要人们从一个完全不同的层面去考虑。

-

| 对秩序政治之利益冲突的误解

萨克森的谈判政策表明,他们已经清楚地认识到,波希米亚起义并不真正涉及宗教问题,而是一场政治冲突。抵制任何一场宗教战争的初衷使得这位新教斡旋人,在笃信天主教的维也纳朝廷和信奉新教的波希米亚等级之间采取中立的政治立场(第一章)。尽管萨克森统治者约翰·格奥尔格一世采取了这种从政治角度出发的正确解读模式,但他仍然将其视为一场政治叛乱,需要以尽可能和平的方式解决。但他没有看到的是,波希米亚起义与平行进行的尼德兰起义一样,是以建立国家为目标的。只有认识到波希米亚起义的真正目标,才能实现可持续的妥协和平,从而促成所谓的小国家的建立,比如在哈布斯堡王朝的选帝制度下给予小国更多的自治权(第二章)。

战争的真正目的往往不是一开始就公开表达的,而是隐藏在冲突的准备阶段和周边,或以符号进行编码。当然,战争的真正目的应被记录下来,成为可持续和平规定的先决条件。在这场“战争的战争”中,一个事关欧洲方向抉择的因素加大了认知难度,而只有在基本的历史维度内回顾历史时才能充分认识到这一抉择,即这场战争尚未最终解决的问题是,欧洲的国家建构将会走普世主义的道路还是建立独立主权国家。从德意志的小范围来看,有一条折中道路,即将两种选项嵌入同一个政治体系,并分别设置邦层级和全国层级。这场战争捍卫了这一联邦制度,《威斯特伐利亚和约》也对其加以保障。而在欧洲,条约致力于建立一个集体安全制度,但很难付诸实践。欧洲开始寄希望于建立独立主权国家。

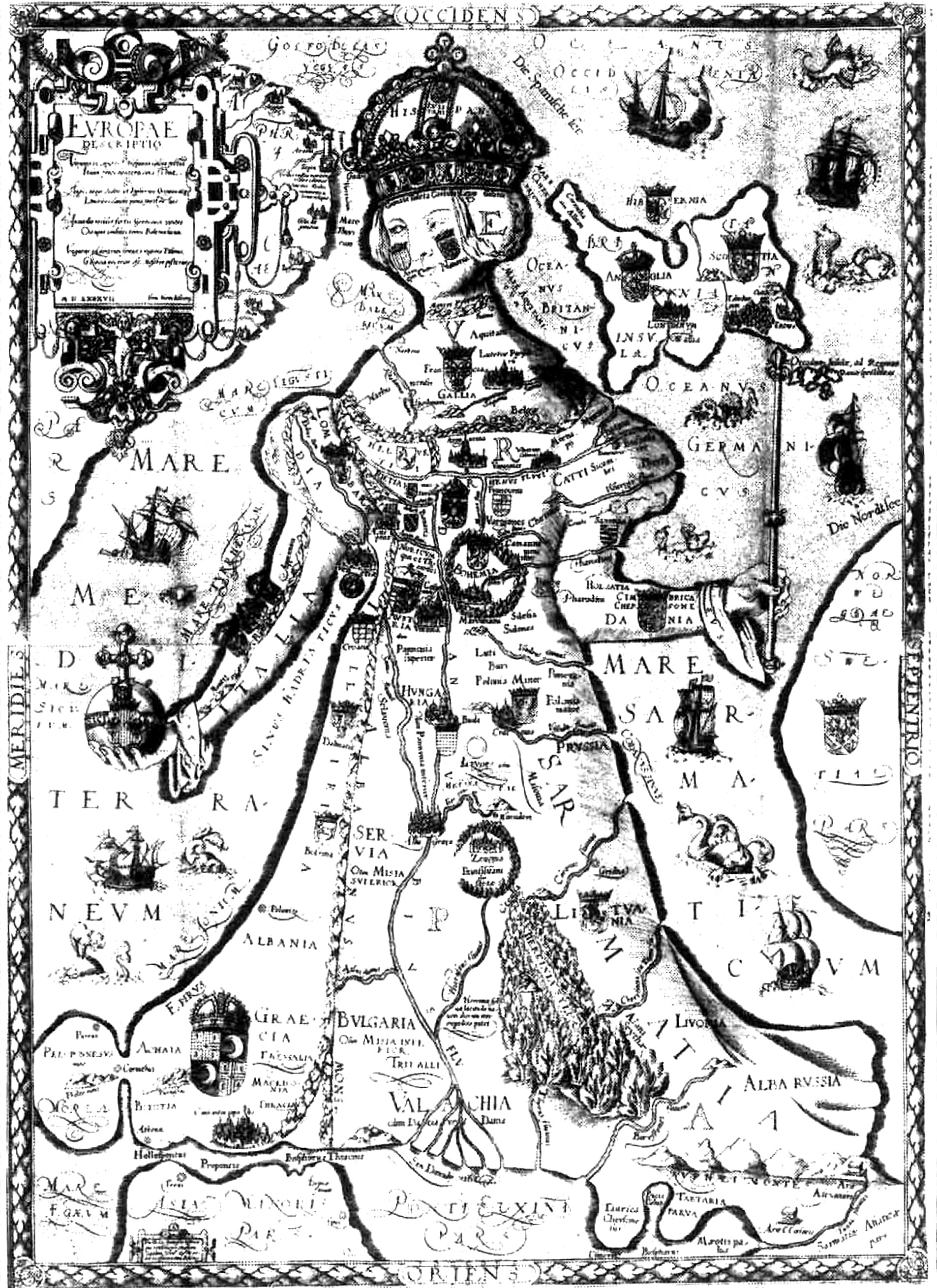

1600年前后《女王欧洲地图》。彼时,欧洲尚被视为没有边界、只有零星地区描述的前国家整体。但是在哈布斯堡的普世主义时代,西班牙始终是戴着王冠的头颅,而波西米亚作为首都则是身体中心,两者均位于最显耀的位置。(书中插图)

1600年前后《女王欧洲地图》。彼时,欧洲尚被视为没有边界、只有零星地区描述的前国家整体。但是在哈布斯堡的普世主义时代,西班牙始终是戴着王冠的头颅,而波西米亚作为首都则是身体中心,两者均位于最显耀的位置。(书中插图)

和平条约将决定德意志和欧洲其他国家截然不同的基本道路,在最终的条约宣布、一切尘埃落定前,所有单独订立的和约都还只是没有期限保障的前期成果。唯有承认这一一锤定音的秩序政治成就的伟大之处,方能理解人们为何能容忍这场将整个文化逼到毁灭边缘的战争。

因为协调一致的欧洲秩序不可能用一份份单独的和约加以解决,而是需要调动一切力量。方向性的抉择需要一场盛大的和会,无数的单个问题则不需要。原因是,只有在和会上,平行且互相配合的双边条约,即曾经的普世主义者皇帝,法国、瑞典国王与已获得独立的尼德兰以及条约中提到的几个大国共同缔结的条约,才能建立欧洲的国际体系,也称“威斯特伐利亚体系”。

然而,在这一切发生之前,和会花了两年时间才开始,开会开了四年,与此同时,战争并没有停火,而是不受限制地继续进行。在这个过程中,杀气腾腾的战斗进行到最后,仿佛每个人都想打赢德意志这个普世大国,令后者愈加荒芜。如果人们考虑到这一点,那么,备受赞誉的和平典范《威斯特伐利亚和约》只是好在其结果,而不是其拖拖拉拉的实现过程。《吕贝克和约》和相对坎坷的《布拉格和约》均在几周内签订,而《威斯特伐利亚和约》即使涉及的维度更为宽广,也无法解释谈判为何拖延了近五年之久,反而体现出某些参与者缺乏和平意愿。此处或许也能看到一个减速陷阱。如果不停火,但在威斯特伐利亚给谈判者开辟出一个非军事区,并给予良好的照料,完全将战争疾苦从谈判者视野中清除——这样做无法促进以结果为导向的工作的顺利进行。在安全地带,人们更愿意长时间试探而非认真谈判,直到才华卓越的皇帝特使特劳特曼斯多夫伯爵的到来。他知道,皇帝和帝国的情况到底是怎样的,并且在审慎地咨询后第一次提交了条约草案。这份草案离最终的结果一点都不远,但是它一下子就遭到了拒绝,特劳特曼斯多夫伯爵心灰意冷,重新启程离去。于是,西格丽德·韦斯特法尔(Sigrid Westphal,1963—)提出“允许加入”这一概念,即本书中用的“入局”一词,强调了人们被迫允许真正受影响的地方代表加入和谈,一点一点地通过跨教派的“第三方”处理完悬而未决的问题——这是成功缔结《威斯特伐利亚和约》的决定性一步。比如,在纽伦堡召开的一次附属大会上,帝国等级按规定将500万帝国塔勒作为约定好的赔款分配给瑞典,从而将德意志从外国军队的占领中解放出来。这是欧洲团结的重大成就,虽然现在鲜有人提及。

本书突出强调了对和平具有双重重要意义的机构 ,这一点对于帝国而言意义非凡(第六章)。一方面,各种机构坚定不移地持续运转,在支离破碎的世界中造出一个供人支撑的扶手,让人们得以幸存下去;另一方面,机构本身也化身为和平的积极元素,以令人惊讶的方式敦促和平(第七章),并将德意志民族之帝国带入有序的战后局势中。此外,也有一些与帝国等级、帝国大区和帝国法院完全不同的机构。或许被部分国有化了的“常备军”可以算进去,与自由散漫的半私人部队不同,他们是有组织的联络对象,构成了各政权谈判时的生存筹码。人们尤其不该忘记的是拥有站点和时间表的高度组织化的帝国邮政,由于战争对信息的高度需求,它作为唯一的信息机构甚至经历了一波迅速的发展。帝国的联邦制度在这场战争中坚持下来并历经考验,扛过信息闭塞时期所有的恶意诽谤,最终得以顺利运行。作为欧洲建立单个主权国家之外的另一条建构国家之路,德国的联邦制度完全没有被高估。英国科学家布伦丹·西姆斯(Brendan Simms,1967—)领导的一个国际工作组甚至建议将《威斯特伐利亚和约》中的联邦模式作为解决当前中东冲突的方案——即使该模式被人们不经意间理解为欧洲模式,尽管它只在德意志帝国得到了实现。

-

| 和平语言与和平实践

事实上,这场“战争的战争”不仅涉及欧洲的国家新秩序,也保障了德意志不同形式的秩序。这并没有改变追求和平的重要意义,而和平追求长期以来被限定得太过狭窄。如果说这一决定欧洲此后几百年政治方向的抉择不够伟大的话,那么一系列和平化的道路、做法和伎俩肯定会取得成功。这些促进和平的方法始终值得怀念,它们有的进入了《威斯特伐利亚和约》,有的成为外交手段或者进入了国际法。值得一提的是,人们至今仍然能在谈判实践与和平政策工具中找到上述方法的影子,而其他方法则可能经由熟知历史的政治顾问之手,成为外交技巧。本书精选了一小部分在这场战争中开辟出的道路和影响和平的创举,并披露出来,下文将侧重其和平潜力并一一罗列出来。

其中,最基本的是伴随着政治活动的和平语言。从“掷出窗外”事件后的首批外交信函文本研究结果中人们可以认识到,双方通过最小化对抗、最大化所有共性和成绩,从而实行绥靖策略。除了保护所谓信息不通畅的合作伙伴等旧策略外,萨克森调解员还寄希望于夸大合作及谈判意愿,并放大已谈成的内容。在埃格尔和谈的准备阶段,普法尔茨的新教联盟领导人意外来访,在向慕尼黑的天主教同盟统帅汇报此消息时,和平语言这种有利于和平的交流方式脱颖而出,至今仍受到尊重。帝国的和平语言兴起于16世纪,在整个战争期间受到办公处和外交官们的维护,在战争后很快又被重新接纳。它主要用在与国内和平相关的整合概念上。这些充满感情的目标概念围绕着维护帝国宪法、恢复“旧德意志信任”和帝国成员间的和谐展开。这种整合性语言的意义在于消除宗教干扰因素对帝国和平的影响。该语言可以同时被新教和天主教方面接受,但其目的通常绝不是将另一方排除在帝国协会之外,而恰恰相反,是为了在双方各有教派特殊利益的情况下,强调其原有的归属和对帝国的忠诚。

1618年5月23日,“布拉格掷出窗外”事件(书中插图)

1618年5月23日,“布拉格掷出窗外”事件(书中插图)

在《布拉格和约》中,这种整合性的套话添上了几分政治色彩(第六章)。一方面,和约语言在宪法法律层面平衡了帝国的双元国家制度,即在尊重帝国元首的套话和强调帝国等级自由之间达成平衡;另一方面,受局势所迫提出了具有民族爱国意识的解放计划,但避免了军事上的战争威胁或最后通牒,正如当时宣战书中常见的那样。《威斯特伐利亚和约》原文是拉丁文,由几个欧洲主权国家与其德意志“盟友”正式缔结,虽然条约中主要是对德意志进行规定的内容,但几乎没有给充满民族意识的帝国和平语言提供空间。

但是,1648年和约更多地发展了几个世纪以来国与国之间的和平形式。在流血事件发生后,上帝感化了统治者的心,使之转向和平——将这样的和平提议归功于上帝可以避免一切尘世的追问,比如如何一步步滑向战争、谁更迫切地需要结束战争等问题。在这场战争中,交战各方的统治者及其拥有所有头衔的继承者们跨越两个世代的叙事,赋予和平以超越个人的有效性。

三个此后几乎一直出现的核心条款值得人们特别关注:一是“永久条款”(Ewigkeitsklausel),即《威斯特伐利亚和约》中的“永久和平”(Pax perpetua)。它将没有期限的和平与暂时约定的停火区别开来,如当时尼德兰和西班牙的停火在12年后的1621年到期后重新开打,其参战人员还额外给三十年战争煽风点火。瓦伦斯坦主导下的几次和谈停火,均以几周为限。不过,威斯特伐利亚和平似乎离“永久”还很远,正如它经常被嘲笑的那样,原因是往往只过了几年下一次战争又开始了,然后再“永久”结束,如此循环往复。但在实践中未能兑现的“永久”主张的意义在于,它把和平而不是战争标记为值得追求的人类的正常状态。“永久条款”的标准意义还包括其对国际法的贡献。几乎以后所有的和约都明确追溯并援引《威斯特伐利亚和约》,宣布其有效性或欲恢复之。但如果以后的和约内容一再重新划分欧洲版图,到底意味着什么呢?例如在路易十四恢复普世君主制后发动了“第二次三十年战争”,从1667年断断续续打到了1697年。显然,威斯特伐利亚体系即多国制秩序本身,借助《雷斯威克和约》(Friedensvertrag von Ryswik)得到了保障,经受住了近代早期的所有战争。

二是“归还条款”(Restitutionsklausel),它规定恢复战前状况是一条基本原则,其具体的实施和限制细节由条约内容加以规范。除了规定好的“正常年”1624年是恢复宗教状况的例外,人们将1618年视为标准度量,为退还被占领土和重新任命受到大赦的普法尔茨与梅克伦堡诸侯奠定了基础。于是,重新分配所有重要的领土,似乎只是修正了与美好、和平的旧时代之间的偏差。这也是此后乐于使用且易于接受的和平表现形式。

第三项条款,有时被称为“赦免条款”,但更确切地说,应按照条约概念称之为“遗忘条款”(Oblivionsklausel)。它规定了所有人的相互义务,即将战争中发生在彼此身上的一切深深地埋进永久的宽恕和遗忘中。它实际上也是一项反战争罪责条款,在1919年《凡尔赛和约》签订之前,这一条款或多或少都得到了明确的遵守。《凡尔赛和约》要求德国赔款的理由是德国的战争罪责,而1648年赔偿给瑞典的金钱和土地则被视为报销战争费用,从而报答瑞典人对帝国的“帮助”。因为有“遗忘条款”的存在,所有与战争相关的法律程序都被排除在外,连起诉战犯都不行了。另一方面,放弃一切关于战争罪责的讨论肯定有利于激发各方面的和平意愿。

从1648年起,近代的各项和约使得缔约伙伴之间开始出现更多的情绪高昂的和平与友谊话语。缔约各方的“安全”(securitas),实际上是指互相提防对方。不久前,研究发现,该义项第一次出现在《奥格斯堡宗教和约》中,1648年时被用来描述和平目的,当前也用于欧洲主权国家之间。在17世纪和18世纪,“安全”则越来越多地被当作帝国和欧洲为确保和平而采取防御措施的理由,时至今日,这一概念仍然存在,如“安全政策”。

人们利用时间走了技巧高超的一步棋,为自己创造出一个和平机会。“归还”跳过了战争岁月,“遗忘”删除了战争的过往,“永久条款”欲将和平状态永恒地延续至未来。“正常年”规定的不是现在的状态,而是查明了过去某个协调一致的标准年份,《布拉格和约》规定它为1627年,《威斯特伐利亚和约》则改为1624年,即在要求1618年或1629年的利益派别之间,取了一个能让双方达成共识的中间值作为妥协的年份。除了一些尚待清理的干扰因素外,偏偏是这种数值上的建构成为维护宗教政治和平最成功的手段。

一个特别精巧的和平诡计通过时间限制封锁了条约的修订,从而推迟了最后的决议。一般而言,帝国的机构,尤其是最高法院、永久帝国会议等喜欢搁置有损和平的冲突,直至棘手情况自行消失,如对手死去或者皇帝要求支援的战争结束。《奥格斯堡宗教和约》苛求基要主义神学家接受两个教派在政治法律上的平等地位,并规定其为宗教重新统一前的临时方案,以减少其负面影响。但反修正条例却声称,在此之前,该方案得保持原样不变。它果然撑过了整个三十年战争,并在《威斯特伐利亚和约》中凭借必要的修订和“改动”得到了明确的确认。如果这些和约还有效的话,那么这一点始终适用。时至今日,教派在德国的政治法律中的地位还是得追溯到这一和平伎俩,它或许也能帮助其他宗教的基要主义者除掉和平障碍。在《布拉格和约》中,人们运用相同的拖延方法,废除了皇帝1629年的《归还敕令》。《归还敕令》并没有危及宗教和平,但人们却说它易引发冲突,为了保全皇帝,故而仅将其免除40年,然后再次征求意见。而《威斯特伐利亚和约》就已经不提这茬了。

谈论分裂的人,不愿让人想到整合性的和平方案,而事实往往就是如此。两级政府之间的基本权利分离已成为帝国联邦制的标志,并且在自《布拉格和约》以降的和约中获得了新的平衡和保障。正是在这个基础上,远超战争的合作取得了成功。就单个的分离模式而言,《威斯特伐利亚和约》中颇有争议的领土割让问题也得到了皆大欢喜的解决——普法尔茨伯爵重新得到了莱茵普法尔茨,巴伐利亚选帝侯则保住了上普法尔茨。举例来说,在帝国内,王朝的分裂阻止了萨克森继承战争,而在欧洲,后来大型的遗产分割结束了西班牙王位继承战。这种改良形式使半割让地区在国家法上享有双重地位,是非常实用的和平促进措施,但长远来看,它在阿尔萨斯遭受了惊人的失败,在帝国北部的实践还过得去,但后来也被废除了。

分裂原则最大的应用领域则在宗教方面,自从教派产生分离后,宗教领域有着诸多对峙的宗教派别,其中,政治上可控的有两个。正是这些组织结成了联盟、派别,最后形成了新教团体和天主教团体,从而使这些宗教派别具有谈判能力并被纳入宪法。1648年,在“聚合”及最后的“平等”概念下,人们在帝国委员会中和允许两种教派并存的城镇里建立起维持和平的平衡,通过数量上的平等、配额或程序规则,防止一方强势压倒另一方的冲突性争夺的出现。另一个变体是用于无法分裂情况下的交替制,其中最大胆的是荒诞地要求在天主教和新教之间轮流选择奥斯纳布吕克的主教亦即统治者,令人惊讶的是这项苛求竟然得到认可,即便有一次一群天主教主教区修道院修士们选举出来的新教主教还是个襁褓中的婴儿。一般情况下,这种交替制对于仅一次性分配的帝国职位或仪式性的特权,的确是一种有效的化解争议的手段。其前提是信任对方会坚持轮换制,而这种信任很大程度上是1648年德意志重新建立的法制安全所赋予的。

最后,应当对和平追求者出色的灵活性和创造性给予高度评价。人们发现萨克森政府长于周旋,几乎要成功地阻止战争,也应看到瓦伦斯坦在正式谈判前的即兴创作和私人倡议。两者都是和平有望成功的助推者。在《布拉格和约》中,只有就严重分歧达成不同寻常且公开记录在册的共识,方能就其余要点达成一致,并签署和约。1648年和会期间,只有过渡到磋商阶段并达成具有约束力的决议,才能最终形成一个再也不受任何一方挑战的和约文本。而冲破选帝侯的七人之限则更适合作为一个象征,即在战争极端危急的时候,即便是“圣牛”也能宰杀。

-

| 欧洲和平文化的工地

那么,这场“战争的战争”能否给出如何实现和平的启示呢?乍一听,就这样一场三十年都没和解的战争提出这种问题,似乎太荒谬了。它似乎是一场战争的反例,人们可以从中更多地了解什么事情不该做。正是这场战争的持续时间和影响范围以及贯穿始终、从未停止的和平尝试,却让它成了最大的和平工地。人们运来了建筑材料,备好了种种建筑技巧,最后建成了一个由多主权国家构成的欧洲建筑群,拱卫着一个双元制的联邦国家。但即使是这份“一切和约之和约”,一开始也只有外壳,人们用一系列和平庆典,心怀希望和感激之情,庆祝其新房封顶,其中,至今仍在举办的奥格斯堡和平庆典最为突出。在帝国内,其他的制度扩张则一步步走向完善,形塑着今后整个德意志的历史:有一位早期立宪制的皇帝作为帝国首脑、首次以永久帝国会议形式持续运作的议会、新的确保和平与法制的帝国司法权(其顶端分别是帝国皇室法院和帝国最高法院),以及与邦国共同承担地区管理和阶梯式防御体系的帝国大区。现已成为议会军的帝国军队和联邦制的组织形式所带来的“结构性不可侵犯力”,使得帝国稳定了150年。而这种“结构性不可侵犯力”,从积极意义上来说受到双元决策权的军事牵制,从消极意义上来说则是被联邦制等级化的安全体制所掣肘。帝国制度对欧洲国家制度产生了干扰,一些帝国成员也具有双重地位,其中首推从世袭领土崛起的奥地利王室的选帝侯制度,以及后来努力过或成功与其他欧洲大国组成君合国的大选帝侯们,如巴伐利亚、萨克森、汉诺威和勃兰登堡普鲁士。鉴于以上情况,欧洲战争也可以被带回“帝国基本法意义上的和平帝国”(赫尔穆特·诺伊豪斯语)。

另一方面,《威斯特伐利亚和约》决定了单个主权国家的发展方向,“集体安全体系”确切地说还不是一个目标导向化的研究模型,欧洲的国家建构尚未完成。然而,国家建构的不完善应当对“近代早期的动荡”负有责任。原因是:其一,国与国的并立虽被提升至准则层面,但还不够稳定,如路易十四新普世主义的倒退,欧洲各国一起动用了军事暴力反抗才阻止了他,还有擅长战争的普鲁士国王弗里德里希闯入了国家体系内部,推迟了国家建构;其二,国家的制度自治仍存在赤字。国家政权属于统治者,却听任某个军阀调遣常备军,独断专行,不受控制,但凡有一点点不确定因素,王权的更替就会导致继承战争的爆发。与帝国内不同,欧洲范围内的教派对立并不合法,加之侵略性的重商主义新经济政策很快席卷而来,次要利益冲突频仍,尚未独立的国家理性背负起更沉重的负担。因此,1648年开启的公认的欧洲多国制时代恰好导致了一个穷兵黩武的早期国家时代。

然而,战争频仍的地区也不得不签订大量和约,于是,这场“战争的战争”的经验以及写入《威斯特伐利亚和约》的种种尝试和部分解决方案,已汇入和平经验的蓄水池。它是一份“和约的和约”,因为往回看,它解决了一场战争灾难,而往后看,它也成了未来欧洲和约的模板。典范的前言和反复出现且持续发挥作用的条款已然证明了这一点,此外,还有一些原则性的内容。

奥格斯堡和平之车,在这张奥格斯堡印刷的版画中,一副车驾正驶向《威斯特伐利亚和约》。驾车的不再是凯旋的统帅,而是以女性形象出现的和平。车驾经过刻着和谈核心概念的立柱,越过手持武器的战神玛尔斯。马的身上挂着纹章,象征着新的欧洲国际体系。

奥格斯堡和平之车,在这张奥格斯堡印刷的版画中,一副车驾正驶向《威斯特伐利亚和约》。驾车的不再是凯旋的统帅,而是以女性形象出现的和平。车驾经过刻着和谈核心概念的立柱,越过手持武器的战神玛尔斯。马的身上挂着纹章,象征着新的欧洲国际体系。

除了战争,和约的签订更是一个巨大的媒体事件,其文字和图片不仅在德意志战场上决定了公众感知,留下了深深的印记,而且正如海因茨·杜赫哈特(Heinz Duchhardt)的研究所指出的,媒体事件使和约签订之年变成了全欧洲的“头条新闻年”。甚至在印刷业中,和平条约以令人惊讶的密集程度传播,公众影响力持续攀升。1998年周年纪念时,已有42种不同版本的条约文本为人所知,但更多的还在后面——人们很快查明,共存在74个版本。值得注意的是,从拉丁文原版译入的德语版本中,有很大一部分不仅作学术和法律用途,而且满足了政治的实际需求。皇帝的维也纳版本和大主教的美因茨版本等几个主要版本逐渐演变成一个由德意志官方语言书写的半官方版本。评论文章和其他欧洲语言的译本接踵而至,就这样为基本的欧洲和约建立起了一个信息灵通、有出版业支持的公众群体。其他欧洲和约也自有其必要性,却完全无法超越这一和约所确立的准则。它们依照这一范例炮制出自己的条约文本,这些文本又被次第发表并评论,好似欧洲人追求永久和平道路上的一座座里程碑,而永久和平的必要条件则是后来康德试图界定的。

此外,这些和平条约也被纳入近代早期的条约集,就这样有了条约语料库,供政治家、法学家和外交官使用。专家本雅明·杜尔斯特(Benjamin Durst)认为,以上做法大大有助于推导出尚未成形的国际法,并通过反复出现的推动者将国家体系视为国家体系,这一观点令人信服。和平世代累积延续了欧洲的和平话语,排除了那些完全不同且不成功的实践,并创造出自成一体的和平文化。多项研究项目致力于此。这些工作包括厘清和平文化的承担者及其翻译成就,即创造了通行于欧洲的跨语际和平语言,也包括积累法学和外交学的和平知识,如怎样选择谈判地点,条约应如何措辞,有着怎样的应用和象征意义。因为,欧洲外交以和平外交的形象出现,而和平则作为欧洲准则奏效,并非理所当然,在万不得已时,和平之准则也有悖于欧洲近代的现实情况,被邪恶地中断了几次。

从整个国家法兼外交视角衡量政治文化是否适用于和平,需要将视野扩大到整个文化范畴,而位列最后的艺术所达成的和平成就绝非不值一提。因为除了社会、政治制度外,音乐、绘画和诗歌带走了这场人类灾难,并阻止了人类文化的崩坏。三十年战争期间,来自意大利的音乐革命以海因里希·许茨(Heinrich Schütz)和小乐匠的形象在教堂音乐领域产生了重要的共鸣。这一时期领先欧洲的西班牙、弗兰德尼德兰绘画双双登顶艺术之巅,丝毫不受两国交战的影响。除了当前的其他骑士画像和战役场景外,迭戈·委拉斯开兹凭借著名的描绘和解场景的油画《布列达的投降》(Die bergabe von Breda)率先达成了和平,格拉尔德·特鲍赫则画出了尼德兰在明斯特的和谈过程,而首位艺术史学家约阿希姆·冯·桑德拉特(Joachim von Sandrart, 1606—1688)则独一无二地在画中记录下了纽伦堡执行大会的闭幕宴会,即人们真正建立和平的大会。总而言之,尽管有战争的存在,宗教、神话以及肖像画、室内画、风景画和静物画构成的日常生活“正常”题材依然占据主导地位,维持了文化的延续性。德意志的视觉艺术作品主要是铜版画,通过记录和评论的形式伴随着整个战争。随着战争持续时间越来越长,铜版画也开始表达对和平的渴望,比如把手持丰饶象征的和平女神放在手握武器的战神玛尔斯对面,显示出前者是更好的选择。

《和平=幸福 战争=痛苦》,1648年

《和平=幸福 战争=痛苦》,1648年

树状的葡萄藤蔓将两个寓意形象分在两侧。左侧的背景是井然有序的风景,缠绕的葡萄藤下可以看到一个带着翅膀的和平之神,一手扶着丰饶角,一手握着棕榈叶拂尘;右侧光秃秃的树枝下,战神玛尔斯拿着武器袋、火炬,头顶是战争的风暴。这张传单将两种文化状态进行了对照,并认为和平是更好的选择。树干上挂着神圣罗马帝国、法国和瑞典等《威斯特伐利亚和约》主要签字国的徽章,为这一选择作出了担保。

而最后,诗人控诉着德意志文化的灭顶之灾,却用精巧的艺术消除了这一危机,令人印象最为深刻。其时,诗人刷新了语言和诗学,并发展出一个独立的时代风格,即德语文学史上介于宫廷情诗工匠诗歌(Minne und Meistersang)和魏玛古典主义(Weimarer Klassik)之间的艺术高峰——巴洛克文学在这场战争中令人难以置信地蓬勃发展。与音乐和建筑的晚期巴洛克风格不同,文学以先锋的姿态走在最前沿。马丁·奥皮茨的诗学规则、坚韧不拔(Constantia)的主导美德以及牧羊人般的兴高采烈和人生乐趣,都是人们放下战争的风流解药。这些作品的基调始终是对和平的渴望,直到人们最终“在欢呼和平”的德意志达到了目标。

另一个不可模仿、独一无二的高峰是君特·格拉斯,他在短篇小说《相聚在特尔格特》(Das Treffen in Telgte)中让多位巴洛克诗人聚在一起,讨论美学和政治学之间的张力并一起呼吁和平,从而行云流水般表达了所有的内容。这是当代唯一一部不纠结于战争事件而是坚持和平求索的文学作品——在另一个层面上,这也是本书的目标。如果巴洛克诗人自己成为讨论主题的行为主体,那就十分有意义了。自1947年以来,“四七社”(Gruppe 47)共同塑造了德国战后文学的发展道路,人们可以将这部作品当作关于“四七社”聚会的一部重点短篇小说来读。这或许正是《相聚在特尔格特》创作的初衷。但它不仅是一部重点小说,而且是一场过去和现在之间的游戏,写作技艺精湛,读来精彩绝伦,除了聚会本身是虚构的之外,它几乎只是把历史上的真实姓名、诗句和事件串在了一起。组织者在召集会议时的意图也是:“于1647年在明斯特和奥斯纳布吕克之间的某地举行聚会,是时,战争已历经二十九个春秋,而和谈依旧没有结果。此举要不惜一切代价,目的是赋予我们仅存的纽带亦即德意志主流语言以新的价值;也是为了参与政界的讨论,即使属‘边缘人’议政也罢。”这段读起来好似诗人“入局”威斯特伐利亚和谈,他们在靠近第三方使者会议地点伦格里希的特尔格特开会,而伦格里希和特尔格特在地理上均位于两个和会城市之间。

格拉斯喜欢在叙事中连带讲述食物在生活中的作用,通过战争题材,他有充分的机会进行观察和讽刺。由于饱受饥荒之苦,诗人们满足于喝汤,但当这种情况可能再度发生时,其中一位诗人认为,人们也不该夸大其词。据说,明斯特和会附近的几位艺术资助者为诗人集会赞助了一场丰盛的宴会;然而当人们一阵风卷残云后,和平诗人们才尴尬地得知,这顿饭实际上是他们中间的一位抢来的,他正是尚在积极作战的年轻诗人格里美尔斯豪森,烤肉和美酒都是他用恶劣的暴行从瑞典人的车上抢来的。呼吁和平的工作不得不一次又一次地被打断,因为厨房里总是不合时宜地传来喊叫声——这是全世界所有会议的典型经验,在明斯特也有很多类似情况吗?一方面,如果附近真正的和会外交官没受到良好的照顾,他们或许会更快得出结论;而另一方面,瓦伦斯坦慷慨的待客之道实在不符合这个时代的饮食状况,但却增进了对手达成和平妥协的意愿。长远来看,特权阶层的菜谱为欧洲人的口味形成打下了基础。特尔格特的旅馆由格里美尔斯豪森长篇小说的主角库拉舍经营,颇有几分讽刺性的影射,而最后,格拉斯却让它付之一炬,它辉煌的故事及其宣言一道化成青烟,飘散而去。但叙述者向我们保证,没有人受到伤害,所有人都已回到家中。事实上,真正的诗人从未离开家乡,他们留在家中创作,其作品使得巴洛克文学脱颖而出,虚构聚会这一技巧则凸显了以维护德语纯洁性(Sprachpflege)与和平政策而闻名的巴洛克时期的重要意义。

即便是小说中诗人们的交往也不是虚构的,人们在战争中就已经组织了五个语言协会(Sprachgesellschaft)。其中最著名的有安哈特·克滕公爵路德维希(Fürst Ludwig von AnhaltKthen)1617年创立的“丰收学会”(Fruchtbringende Gesellschaft),因其会徽为棕榈树,故也被称为“棕榈团”(Palmenorden)。1644年帝国城市纽伦堡成立了“佩洛尼茨河畔的花卉协会”(Pegnesische Blumenorden)。紧随其后的是战后成立的一些协会,如“易北天鹅协会”(Elbschwanenorden)等。它们产生了远超战争的持续影响。除了国家、教会和社会机构,文化机构也作出了贡献,如联邦式的教育基础设施建设在各邦的大学中达到了巅峰,其中的大部分挽救了饱受战乱摧残的德意志民族之帝国,使之没有陷入混乱而灭亡。那么,这一切是否也有助于其他国家,并防止最糟糕的情况发生呢?

如此漫长的欧洲和平塑造在多大程度上适合跨文化转移,始终是一个值得思考的问题。即使是面对奥斯曼帝国高度发达的文化,以及其分裂后成立的国家和完全异质的文化,也不应仓促推荐之。诚然,在《威斯特伐利亚和约》订立的两个世代后,奥斯曼人已经于1699年签署了《卡洛维茨条约》(Frieden von Karlowitz),采纳了欧洲国家的国际法实践。然而,对整个近代早期的欧洲文化及对哺育和平知识至关重要的印刷媒体,却直到几个世纪之后才被接受,因此,与欧洲其他地区不同,印刷媒体无法在近代早期的奥斯曼帝国发挥效用,也无法产生深远影响。正是从这个角度来看,三十年和平大工地的和平文化尚未成形和标准化,却已经得到了创造性的规划、尝试和整合,事实上已经是一个更有用的模式,用于建设其他的包括欧洲之外的和平工地,并获得了促进和平的启示。

促进和平的启示是什么?或许需要寻求建议的人和给出建议的人自己发现。从欧洲的历史经验来看,笔者寄希望于联邦制的国家模式、法律规范下的宗教捆绑制度带来的政治稳定、文化抵抗以及整合性的和平语言。对于个别难题,列出的一些非常有创意的妥协方案和解决办法或许可以提供一些灵感。为了加快和平进程,则需要积极的和平行动者与和平派,如帝国等级、政论家和诗人中追求和平的派别,他们是政治利益代表,也是当地饱受战争疾苦的百姓直接的传声筒。就这样,这场“战争的战争”最终画上了句号,或许,那些已经知道如何做到这一点的人能够在类似的情况下更快地实现和平。