【编者按】

克里姆特的艺术可以说是19世纪末、20世纪初维也纳的一个缩影:动荡、变革、绚烂而短暂。他的作品有象征主义绘画的诗意表达和哲理,并富有装饰趣味,其作品中金碧辉煌的装饰元素和神秘唯美的特质令无数人为之迷醉。本文摘编自《象征主义大师:克里姆特》一书,由澎湃新闻经华中科技大学出版社-有书至美授权发布。

在维也纳大学事件后克里姆特中断了与官方的所有合作关系,纯粹依靠为上流社会富有的资产阶级作画来维持生活。他很少去画以前钟爱的寓言和神话题材,而专心于创作肖像画与风景画,其他的就是对于女性这一形象的反复描绘。

在这个时期,即20世纪初期,自由主义者的势力已经十分单薄,各方势力在维也纳争权夺势,资产阶级的统治岌岌可危。实际上,克里姆特在维也纳大学天顶画争议中失势这一事件也反映了自由主义者的力量日渐衰弱。曾经文化部长哈特尔可以轻松地批准分离派的场馆用地请求,而到了天顶画事件的年代,他已无力抵抗来自市长卢埃格尔代表的右派势力,以及哲学教授等传统思想保守派。环城大道是克里姆特和他的自由主义者朋友的梦始之地,最后也要变成他和朋友们的墓碑。实际上,自由主义者真正统治的时间也不过三十多年,环城大道是他们的根据地,也是他们的葬身之处。

克里姆特曾经相信了他们的理念,认为艺术可以起到教化民众的作用。他们也努力过,把自己想象成为民族复兴而自愿献身的青年,因此才以“神圣之春”为杂志命名。但随着杂志被审查,展览被阻挠,各种各样的阻力让画家们不得不意识到他们曾经是多么天真,以为只要凭借一腔热情,努力去创作就能真正改变他们所在的时代。现在克里姆特四十多岁了,如果他还像以前一样忠诚于传统风格的话,这时候应该已经在美术学院中占有一席之地并担任要职,不会面临如此多的挫折与失望,回味这份悲伤与痛苦。

克里姆特画面中的创新与革命性就停留在了这次事件的节点。他之后创作的女性肖像画与风景画都像是在探究装饰效果的各种可能性。在装饰上不断装饰,就像在雕琢一件无比精细的艺术品,它的结果只会是越来越精细,但失去其内涵。

也许是为了转换心情,或者寻找新的目标,克里姆特在1903年开始旅行,他去了意大利的拉文纳,欣赏了著名的圣维塔莱教堂的镶嵌画。他可能就是在这里看到了《查士丁尼及其随从》与《狄奥多拉及其侍从》这两幅举世闻名的镶嵌画。

《查士丁尼及其随从》

《查士丁尼及其随从》

《狄奥多拉及其侍从》

《狄奥多拉及其侍从》

圣维塔莱教堂是一座典型的拜占庭风格内饰的教堂,教堂内部除了精美的镶嵌画之外还布满了各种繁复的装饰花纹。众所周知,拜占庭风格以其复杂琐碎的装饰花纹而闻名,所以教堂中几乎没有一块空白的墙壁。从天顶到柱身,目之所及之处都布满装饰纹样。这种对建筑墙面进行全方位装饰的风格影响了克里姆特,并且非常明显地体现在之前提到的那两件装饰墙的作品上。“装饰要延伸到每一个角落”,这是克里姆特学到的一条原则。

圣维塔莱教堂的镶嵌画也给了克里姆特很大启发。这种用釉面小块马赛克砖拼贴成图像的方法会让图像不管从哪个角度看起来都在闪闪发光,并且微微凸起的马赛克会有种独特的质感。克里姆特之后在自己的画作中使用了大量圆形和方形的装饰图案,组合成了类似马赛克的效果。

当然,意大利之行给这位画家留下的最深刻的印象就是镶嵌画底色中那黄金般的金色。克里姆特其实早在这次旅行前就特别钟爱金色,在19世纪末期的他的肖像画中就开始使用金色色块,以营造出标题与纪念碑般的效果。

因为克里姆特的父亲是个金匠,金色这种颜色在他童年起便伴随着他,也自然地出现在他的艺术创作之中。除此之外,分离派艺术家们也使用金色作为他们的象征,所以金色本来对于克里姆特就有一种特殊的含义。

这次意大利之行是推动这位画家进入其“黄金时期”的主要动力。这里所指的黄金时期并非指画家最杰出的时间段,而是指他的这一阶段的创作偏向于使用大面积的金色配合复杂的装饰图案。

金色原本在中世纪与文艺复兴早期的绘画中就有宗教性的象征含义。如杜乔、奇马布埃和乔托等画家都喜爱用金色作为画面的底色。这并不是单纯的金色,而是添加了金箔的颜料。不单是因为金色是象征天国的颜色,还因为献给上帝的必须是人间的珍宝,比如黄金。这种作画方式不仅能突出人物,而且使用了特殊颜料的金色部分在不同角度会折射出光芒,所以画师们有时也在人物的桂冠和首饰等地方使用这种颜料以达到更强的装饰效果。

圣维塔莱教堂和意大利文艺复兴绘画启发了克里姆特,他更着迷于贵重的材料,之后在创作《生命之树》装饰墙时,因为主顾许诺经费无上限,所以克里姆特在作品上装饰了珍珠贝母、珐琅、黄金和祖母绿等贵重的宝石与材料,让整面墙金碧辉煌得不像尘世所有,简直就如梦幻的天国。

有文艺批评家在欣赏克里姆特黄金风格的作品后由衷地感慨,他终于理解了克里姆特在作品中使用黄金的奥秘。他站在画前,光线照在黄金色的画面上,有种肃穆又瑰丽的神圣感。他因此称赞克里姆特的绘画既具有宗教性,又具有独特的诱惑力。

《阿黛尔肖像Ⅰ》

《阿黛尔肖像Ⅰ》

《阿黛尔肖像Ⅰ》和《吻》这两幅作品是克里姆特黄金风格的最好写照。在《阿黛尔肖像Ⅰ》中,装饰技巧已经被克里姆特用得出神入化,无以复加。整个画面都沉浸在金色的海洋之中。阿黛尔坐在由方块状花纹与椭圆形花纹构成的扶手沙发中,方块与椭圆两种花纹是克里姆特常用的装饰纹样,据说在画家的设计中,方块代表了一种男性的意志与力量,而椭圆形则代表女性的柔美。在这幅画中,人物除了面部和裸露的皮肤,其余部分全数淹没在黄金之海中,阿黛尔身着印有类似于古埃及荷鲁斯之眼纹样的连衣长裙,流动感的线条勾勒出了披肩的轮廓,从她的肩膀往下滑落,宛如在黄金之海中的洋流,搅动出浓稠而明亮的波纹。

阿黛尔的面部和手部是立体的,而其余部分全是平面化的装饰纹样,她仿佛是个藏身于金色海洋之中诱人心魄的精灵。从她身后的空间中还在源源不断地流溢出更多的金色洪流,好像要将她淹没。克里姆特在创作这幅作品时也在颜料中加入了真正的金箔,所以这幅画实际观感远比在图片上看到的要震撼。试着想想一幅使用了真正黄金并融合了如此高密度的花纹的画,就仿佛是用画笔在画布上做雕刻一般,既平面又立体,克里姆特简直将装饰性发挥到了极致。

《吻》

《吻》

相比之下,《吻》则更偏向于叙事性。在《阿黛尔肖像Ⅰ》中,人物只是平静地站立在画面中央,动作似乎还有些僵硬;而《吻》则向我们呈现了一个故事的瞬间。

一名男子拥着一名女子,他们俩都正值青春时期,沉溺于甜蜜又浪漫的爱情之中不可自拔。男子低头去吻女子,而女子闭眼等待着他的吻。这个主题早在克里姆特之前的作品《爱情》中出现过,这两件作品表现的都是恋人在将吻未吻的一瞬间的感受,而《吻》显得更消极。

画面中的两人正处于极度欢愉与投入的状态,浑然不觉他们已经身处悬崖边缘。尽管画家用金色把这对爱侣的身形包裹起来,但深色的背景已经暗示了他们只是躲藏在自己的爱情世界中,并没有获得真正的解脱。

画面中的男子与女子身着的长袍与连衣裙上又出现了克里姆特惯用的男性和女性的象征符号。在这幅作品中,也许画家受悲观论哲学的影响,认为最快乐的瞬间往往隐藏着致命的后果,那就是坠落。即使是沉浸在爱情中,深爱对方的两人,也无法逃脱这种宿命。

在这一阶段,克里姆特的消极倾向愈演愈烈。这种情绪投射到画面中,诞生了一批以女性为主题,以危险诱惑为内核的作品。

尽管克里姆特在此前的创作中已经把女性看作是神秘而危险的、不可抗力的象征,譬如在《哲学》和《医学》中,女性以至尊女神和人类代表的身份出现,但从《法学》开始,女性已经逐渐变成了危险与诱惑的化身。那么,为什么克里姆特会用这种目光来看待女性呢?这也和当时维也纳的“女性情结”有关。

对女性的恐惧很早便烙刻在了西方文化中。例如希腊神话中的帮助伊阿宋王子获得金羊毛的美狄亚,她后来为了彻底报复抛弃她的伊阿宋不惜杀死了他们的孩子。而在《圣经》的故事里,亚当正是受了夏娃的劝说才吃下禁果;罗得也是差点被妻子影响回头险些变成盐柱;大英雄参孙被美女大利拉蛊惑,被剪下头发因此落败;而其中最著名的故事就是莎乐美指使希律王砍下施洗约翰的头。这种对于女性的恐惧潜伏在神话传说与文学典籍中,在19世纪时随着唯美主义的兴盛再一次爆发出来。

波德莱尔曾在他的美学论文集中称女人是一种危险的生物,无法捉摸,不可理解,但又美貌到令人敬畏。王尔德创作了戏剧《莎乐美》,艺术家比亚兹莱为王尔德出版的剧本设计了内页插画,插画中的莎乐美美艳异常,捧着施洗约翰的头,正要凑过去亲吻那颗被砍下的头颅,这无疑是特别诡异又迷人的画面。

为什么对于女性的迷恋与恐惧会与唯美主义的兴起有关呢?究其原因,唯美主义认为艺术并非是为了传递道德和情感的信息,而是追求感观上的愉悦和单纯的美感,而女性在艺术中通常就是美的化身。只有女性可以生下新生命,每一个人又都是从女性体内出生,这种大地母亲般的情结也印刻在一代又一代文学家与艺术家心中。而在文学与艺术作品中,女性也与狡猾、贪婪与色欲联系在一起,这其实是因为描述者通常为男性,而女性对于男性来说有种天生的吸引力,但19世纪的唯美主义者们放大了女性令人恐惧的一面。因为他们在呼吁解放情感与内心时发现,女性对于男性的诱惑是持续且不可抗的,他们把自身的恐惧与希望投射到女性身上,这也就不难解释这个时期画作中的主题大部分都是女性这种现象了。

女性既是如古希腊祭司一般的圣女,又是怂恿国王砍下圣人头颅的妖女;她是母亲,是妻子,也是情人,这种复杂的情结体现在了克里姆特的作品中。

在维也纳流行的风气也是一边歌颂女性一边恐惧女性。奥地利哲学家奥托·魏宁格甚至写了一本书《性与个性》来论证女性天生在性别上的劣势,称女性是只会沉溺在感官体验中的生物,把女性看作是一种原始欲望的象征。

而另一方面,维也纳的文化氛围与上流社会女性的趣味偏好联系紧密。维也纳的贵妇们是音乐家、文学家和艺术家们最大的资助者。她们为这些青年提供了交流场所与金钱资助。克里姆特、马勒,还有霍夫曼斯塔尔,这些有名的文学家和艺术家都曾是维也纳贵妇们的座上宾。

奢华的晚宴,朦胧的烛光,以及舒适怡人的小夜曲,克里姆特在《弹钢琴的舒伯特》那幅画中就描绘了上流社会人士的晚宴场景。曾有评论家说法国18世纪文化诞生于巴黎贵妇的沙龙中,那么,19世纪末的奥地利的唯美主义文化就诞生于维也纳贵妇的沙龙中。

世纪末的维也纳是感性的维也纳,也是感伤的维也纳,这艘帆船有着黄金做成的桅杆和轻纱做成的风帆,更像是工艺品而不是能驶向海洋的巨舰,就连它的沉没都如此美丽。

在克里姆特笔下,男性几乎销声匿迹,女性占据了大部分作品的主题。克里姆特本就是个不善言谈的人,维也纳大学天顶画事件之后,他寡言少语得更加厉害。他买下了一栋别墅,附带花园,花园被围墙包围。克里姆特一直待在他的花园里创作,过着几乎与世隔绝的生活,除了和他的朋友还有家人们偶尔见面,他几乎退出了社交活动。

然而这不代表他的内心就此平复,伤痕就此抹平。克里姆特对加诸自己身上的不公的怨恨与愤怒在他的画笔下体现出来。越是官方反对的,“模糊不清的”“情欲的”风格,他越要把它们表现出来。

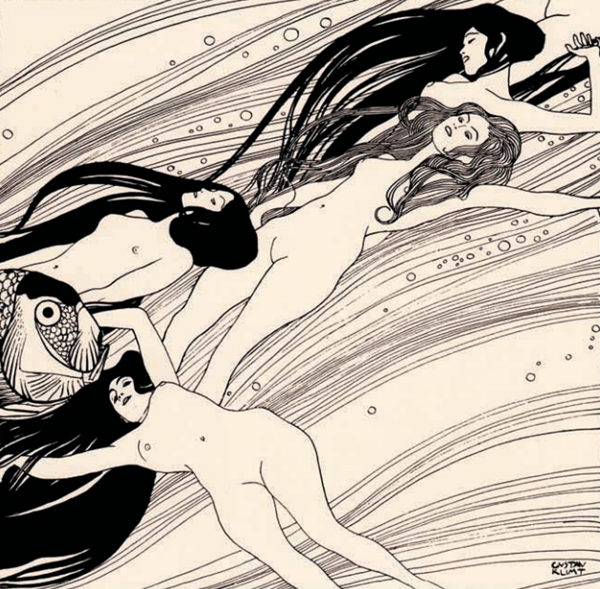

《鱼血》

《鱼血》

他创作了一系列以水中的妖艳女性为主题的绘画,《鱼血》就是其中一幅。在水波中,裸女仿佛水草一般伸展着自己的身体,向画外人做出挑衅诱惑的姿态。鱼类是冷血动物,这仿佛也暗示了画中水妖般的女人也只是纯粹欲望的化身。

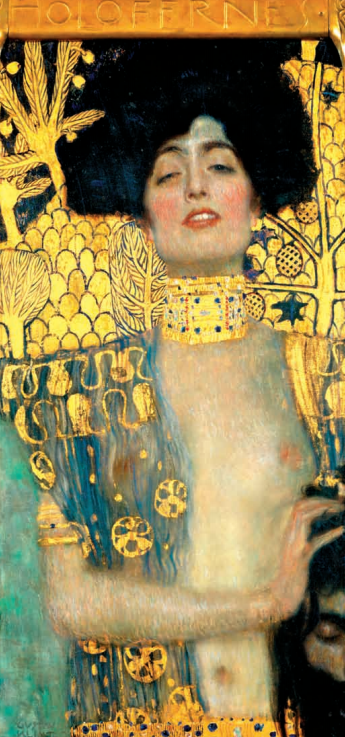

《朱迪斯和赫罗弗尼斯的头》

《朱迪斯和赫罗弗尼斯的头》

另一幅著名的作品《朱迪斯和赫罗弗尼斯的头》则采用了克里姆特所喜爱的绚烂的金色。朱迪斯的故事来源于《旧约》。亚述的征服者赫罗弗尼斯入侵以色列,而一个勇敢美丽的寡妇朱迪斯站了出来,主动去勾引首领赫罗弗尼斯,赫罗弗尼斯中了计,允许朱迪斯进他的帐篷。于是有天晚上朱迪斯趁赫罗弗尼斯喝醉钻进他的帐篷,割下了他的头。因为首领的暴毙,亚述人无法组织进攻,于是以色列人便得救了。

克里姆特画中的朱迪斯处于黄金色的光晕中,她若隐若现的胴体引人遐想,半透明的金纱上点缀着象征女性特质的圆形花纹。朱迪斯的表情是诱惑的,但她横亘在画面上的手臂却仿佛在阻止人进一步靠近她。她手中拿着的人头暗示着这是一个多么可怕的女人。

在《鱼血》之后,克里姆特画了一系列以“水中女性”为主题的作品。包括《金鱼》和《水妖》。这些水中的女性并非人类,也不是希腊神话中美丽而善良的水泽女神,她们是藏匿于水中的塞壬,会用歌声诱骗过往的船只撞上礁石。这里也可以看出天顶画事件给画家造成了多大的伤害,为了报复而创作的《法学》中已经出现了女性将男性拖入深水并囚禁的情节,而在后续的一系列作品中,画面中甚至不再出现男性,女性统治了整个画面。

在水中女性主题的作品中,女性是恐惧的代表,而在另一些作品中,她们又成了希望的化身,这些作品同样引起了很大的争议。

在《希望 I》中,克里姆特堂而皇之地以一名即将临盆的女性作为画面主体,在她身后的黑色背景中是象征死亡与灾祸的骷髅和面目狰狞的人形。这位浅肤色的孕妇头上戴着象征希望的花冠,她的腹中正孕育着一个新生命。这幅画的名称也暗示了画家的观点,即只有通过女性才能延续整个人类的血脉,在克里姆特心中,女性无疑是希望的代表,也是全人类命运的象征。

《希望 II》

《希望 II》

《希望 II》是《希望 I》的续作,画面中的女性已经不再表现出之前的宁静与甜蜜感,据说这幅画创作的契机是克里姆特希望以此来追悼自己与情人那不幸早夭的孩子。所以在这幅画中,女性低头哀泣,她隆起的腹部被金色与红色的装饰所遮掩,具有象征意义的人像匍匐在她脚下。克里姆特不善表达,但这幅画却透露出这个画家,同时也是一名父亲的悲伤之情。

这幅画是消极的。尽管画面中的女性代表希望,但她所处的仍是一个没有希望的世界。环绕在她身周的是死神、灾厄和疾病,这种隐隐约约的不安感一直萦绕在画面周围,让人无法平静心情。

《女人的三个阶段》

《女人的三个阶段》

在《女人的三个阶段》中,母亲搂着她心爱的孩子,而她身后衰老的女性已经身形干枯,不再具有生育能力。从婴儿到母亲再到老人,藤蔓把她们联结在一起,暗示了人类的共同命运。宛如发丝一般的线条裹缠着人物的躯体,让我们明白这种命运是无法逃脱的。

《象征主义大师:克里姆特》,徐采韵编著,华中科技大学出版社-有书至美2020年10月。