一

明清的苏州是个繁华的大城市。据乾隆年间(1736-1795年)一位当地居民的描述:“以吾苏而论,洋货、皮货、绸缎、衣饰、金玉、珠宝、参药诸铺,戏园、游船、茶店,如山如林,不知几千万人”(《消夏闲记摘钞》卷上《苏俗奢靡》条),可见十八世纪苏州的繁华。然而,其实明清之前的苏州城,自“宋元以来,号称繁盛”(《洪武苏州府志》卷八《官宇》),北宋人朱长文即已称其:“原田腴沃,常获丰穰,……可谓天下之乐土也”(《吴郡图经续记·风俗》)。不过,宋代苏州的“天下之乐土”,以及明清苏州的“(天下之)福地”(《消夏闲记摘钞》卷上“明末杀运循环”条),两者繁华的经济基础,却有很大的不同。宋代苏州地区的繁荣,主要是建立在该地农业的高生产力与高生产量上,手工业的生产尚非其经济发展的主要动力。十四世纪之后,随着丝织与棉织等手工业的发展,使苏州地区的经济成长,添入了新的推进力量,于是,明清时期苏州城繁华表象的背后,便添入了新的发展意义。

《利玛窦中国札记》中的苏州

另一方面,现代全国交通设施也有很大的增进,特别是南北大运河的整治经营得法,赣江及大庾岭水陆联运线的辟成,以及配合了长江中、下游之间商业水运的发展,使得全国性商品流通网愈趋扩展,一个全国性市场已逐渐发展起来。在这个新成型的全国市场里,东西向的长江中下游贸易线,以及南北向的运河—赣江—大庾岭贸易线,纵横形构了这个全国性市场的两大主干道。这两大贸易干道的辐辏处,正也包含了苏州城地理位置的所在。除此之外,苏州城还有娄江(今浏河)直通东海,使其更具备有国际贸易市场的功能。乾隆年间,一所坐落在苏州城近郊的“陕西会馆”落成,它的碑文上写着:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京(北京),远连交(趾)广(州),以及海外诸洋,梯航毕至”(《明清苏州工商业碑刻集》,下文简称《苏州碑刻》,第331页)。光绪十五年(1889年)的《武安会馆碑记》也说:“苏州,东南一大都会也。南达浙闽,北接齐豫,渡江而西,走皓鄂,逾蠡,引楚、蜀、岭南”(《苏州碑刻》,第364页-365页)。这种结合了内河航运以及海上交通的优越地理位置,配合上明代以降全国水陆交通设备的日渐成长,使得明清时代的苏州城具备了全国性商业中心的发展条件。

除了商业交通的优越条件外,手工业的发展也是明清苏州经济成长的主因。不仅太湖流域附近的丝织、棉织手工业在此获得很大的发展,整个太湖流域的手工业成品更是以苏州为集散地。手工业与商业的相激相荡,使得苏州城具有强烈的“输出与生产的功能”,用王家范的说法即是:“苏州在明代,已是江南众目睽睽,或者心向往之的中心,犹如近代的上海”。这样性质的城市,吸引了大批工商业者至此寻找工作机会与生财之道,虽然他们的总人数因史料有限而难以估计,但可以确定的是:这些工商业者不但为数众多,而且还分别来自全国许许多多不同的地方,绝不限于少数地方而已。清代一位官员,在雍正元年(1723年)曾对当时苏州城的棉布加工业实况进行了调查,他说:

查苏州系五方杂处之地,阊门、南濠一带,客商辐辏,大半福建人民,几及万有余人。……又有染坊、踹布工匠,俱系江宁、太平、宁国人民,在苏俱无家室,总计约有三万余人。

这只是一份对苏州棉布加工业从业人员的调查,即约有工商业者四万余人之谱;而这些工商业者至少分别来自福建、江苏(江宁)、安徽(太平、宁国)等不同省份。乾隆四十二年(1777年),苏州城还出现有290名山东商人联名刊立的一份碑文(《苏州碑刻》,第337页)。当时苏州城外地工商业者的总数,应该是相当可观的。

十六世纪以后,苏州城这些众多的外来工商业者,共同组织了一种新式工商团体,他们首先是借用了“会馆”这个名词来称呼自己的团体组织。十七世纪之后,不但外来的工商业者组织了团体,连本地土著的工商业者也有了新的团体组织。这时候,除了“会馆”以外,“公所”这个名词也常被用以称呼这种新的团体组织。由十六世纪开始,各行业纷纷合组了自己的新式工商团体,此下历经发展与演变,“会馆”与“公所”便一直成为它们最常使用的名称。关于明清苏州城工商业的种类,洪焕椿曾依据碑刻史料做过一些整理,得到有二十九种主要的手工业行业以及四十三种商业行业,兹列举如下:

(1)手工业行业:丝织业、刺绣业、染布业、踹布业、丝缂业、金线业、冶金业、钢锯业、锡器业、张金业、金银丝抽拨业、包金业、造纸业、印刷业、成衣业、粗纸箬叶业、蜡笺纸业、蜡烛业、水木业、漆作业、石作业、红木巧木业、红木梳妆业、硝皮业、寿衣业、牛皮业、织席业、缏绳业、茶食业。

(2)商业铺行:绸缎铺、布行、皮货铺、绒领铺、洋货行、米行、珠宝玉器铺、金业铺、锡器铺、金珠铺、首饰铺、银楼铺、颜料铺、典铺、钱铺、铁钉铺、油麻杂货铺、明瓦店、花店、木行、香行、猪行、木竹商行、轿行、估衣行、鱼行、糖果铺、烟号、药材铺、南北杂货行、酒行、海货铺、枣铺、肉铺、屠猪店、酱坊、烛店、煤炭铺、膳食业、酒馆业、席草业、炉饼业、梨园业。

以上所述,并不是当时苏州城工商行业的总数,只是就现存史料所及,做些大概列举而已。同时,“手工业”与“商业”的分野,有时也很难界定,有许多“前店后坊”形式的业者,既有商业铺面,又有手工作坊,如冶金、造纸、明瓦、颜料等业,此点也该留意。

二

正如大陆学者方行等人所指出,工商业者使用“会馆”与“公所”二名词,基本上都是借用来的。“会馆”的本义,应是指类似“同乡会”的组织。这种组织在十五世纪初年首先出现在北京城,原是供同乡官员公余聚会之用,后来逐渐变成入京入省参加科举考试的同乡士子借宿之地。这种创立在外地以供做同乡人物(无论士农工商)休憩聚会的组织,从十五世纪初一直存在到二十世纪,基本上一直都以“会馆”为命名。“公所”一词则很难考其源起,基本上,这就是一种办理公共事务的所在地。有的学者举雍正元年(1723年)的“八旗公所”(八旗都统之衙门)为现今所见最早使用的例子。但事实上,“八旗公所”似乎并不是个官方正式使用的名称。就“会馆”与“公所”这两个名词在惯用语汇的社会化历程来看,“会馆”至十九世纪末年已经成为具有确实具体含意的术语,并为社会大众所习知;而“公所”则一直未成为一个普遍社会化的术语,所指涉的含意一直很不确定。但无论这两个名词的本义如何,自十六世纪之后,在中国的许多工商业发达的城市里,工商业者都曾借用过这两名词,用以称呼自己的团体组织。

虽然说苏州新兴工商团体使用的名称,也不是只有“会馆”与“公所”两种而已,现在碑刻史料上所能看到的,至少还有“公局”(丽泽公局);“公堂”(永和公堂);“公墅”(毗陵公墅)等不同的名称。但是,其中还是以“会馆”与“公所”最为常见。

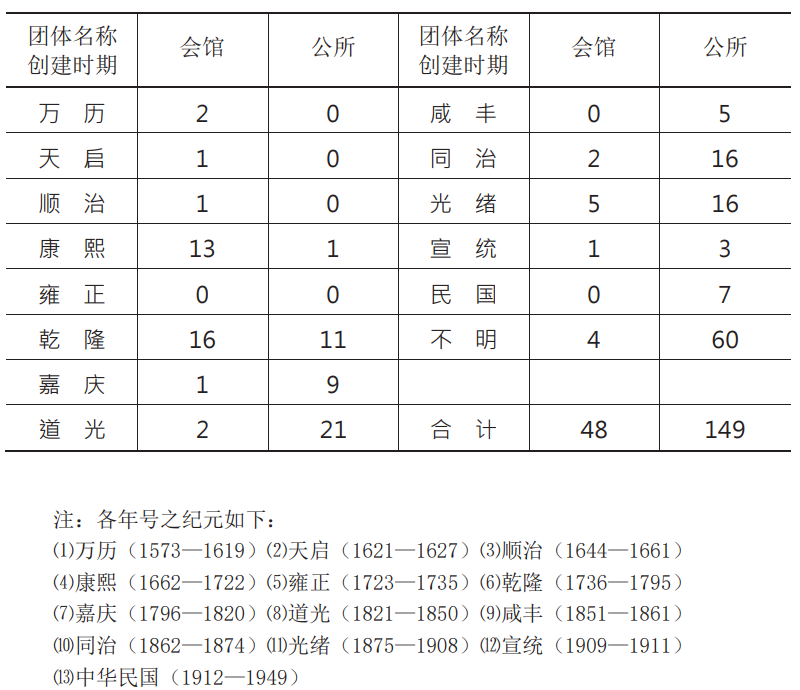

苏州新兴工商业团体的数目,根据1950年代末期大陆学者对现存明清碑刻史料的搜集整理,至少发现有40所“会馆”以及122所“公所”。不过,其中有两个“会馆”与本文研究的工商团体无关,一所是“湖南会馆”,由湘军官员所建;一所是“八旗奉直会馆”,由八旗官员所建。近年来,吕作燮继续搜整碑刻史料与其他有关的文献,统计出苏州城至少有50所“会馆”以及149所“公所”。若将上举湖南、八旗两所会馆扣除,则有48所“会馆”与149所“公所”(前举称作“公局”“公堂”或“公墅”者,皆并入“公所”项下统计)。吕氏在1984年发表有《明清时期苏州的会馆与公所》一文,兹依该文的研究调查,将苏州城新兴工商团体创成年代的分布情况表列如下:

表1 苏州城新式工商团体创建时期表

由这些工商团体创立的大略时代来看:“会馆”的建立,以康熙到乾隆之间最为密集,共有29所,占44所约略年代已知的“会馆”数的65.9%;“公所”的建成,则至少可看出两个高峰期,一是乾隆到道光之间,共41所,占89所约略年代已知“公所”数的46.1%,另一则是同治到光绪之间,共32所,占“公所”数36%。很明显,“公所”的出现与发展,是要比“会馆”为晚。有一些学者即曾针对二者在时间分布上的这种差异,提出了有关“会馆”与“公所”在本质上有所差异的说法。

关于“会馆”与“公所”之间如何区分的问题,最流行的看法大概有两派:一派是用“商业团体”与“手工业团体”做分别;另一派则是用“同乡团体”与“同业团体”来区分。

用“商业团体”与“手工业团体”来区别“会馆”与“公所”的学者,最早可以算是英国学者玛高温(D.J.Macgowan.1814-1893)。他在1886年发表的文章中,即以“商会”(Chambers of Commerce)与“工会”(Trades Unions)分别等同于“会馆”与“公所”,这代表的是第一个流派的意见。刘永成则以“同乡团体”与“同业团体”来区别“会馆”与“公所”,并且他认为:无论“会馆”或是“公所”,“皆不易区分出纯粹的手工业团体或商业团体”,这代表着第二种流派的看法。

基本上,如郭立诚指陈的:“(近代以前)工商业分野不甚显著,不能勉强分开。如点心铺皆有作坊,前面买卖人称为‘柜上的’,后面手艺人称为‘案上的’,分工合作”。这种“前店后坊”的工商业形态,是中国近代工业化以前较普遍的形态。单由此层看,用“商业团体”与“手工业团体”做区分,无论对“会馆”或是“公所”加以观察,都难以成立。而就算完全不考虑此层“工商业分野不甚显著”的特性,以苏州城的各业“公所”来看,至少便有:豆米商(豆米公所)、花商(花商公所)、酒馆饭店(菜业公所)、面馆(面业公所)、绸缎店(七襄公所)、水果商(南枣公所)、米商(五丰公所)、木牙商(巽正公所)、酒牙商(醴源公所)等等完全不具手工业性质的商业团体;就苏州城的“会馆”来看,至少也有蜡烛制造业(东越会馆)以及钢铁锡手工业(宁吴会馆)两所“会馆”,带有手工业团体的性质。从这些地方看来,所谓“商业团体”与“手工业团体”的区分法,破绽与不足处实在很多,特别是用“手工业团体”来定义“公所”的本质时,不足处更是十分明显。

至于用“同乡(工商)团体”与“同业(工商)团体”的区分法,似乎破绽较少些。虽然“四明公所”是由宁波籍工商业者所组成,明显地不是以“同业性”做基本的组合原则,在其内部有许多不同行业的同乡工商者加入,这与将“公所”用“同业(工商)团体”定义的区分法不符合。但这在苏州城149所“公所”总数里,乍看起来似乎是较罕见的。然而,若再仔细去检视其他许多“公所”团体,则可以看到:剃头业有“江镇公所”,这是由无锡、句容、丹徒籍的同业所组成;在玉器琢磨业里,业者也依苏州籍与金陵籍,而各自组成了“珠昌玉业公所”与“玉业公所”;“面业公所”是由常州、无锡籍面业同业所组成;“湖南公所”是由浙江籍粗纸箬业同业所组成;“浙绍公所”是由绍兴府山阴县的咈布染坊同业所组成。在这些刘永成所指的“同业(工商)团体”的“公所”当中,“同业而且同乡”的成员身份属性,才是其组成的基本原则。在其他未列举出来的各业“公所”里,依“同业而且同乡”原则而成立的情况,相信还有很多,只是限于史料令后人看不太清楚罢了。以“会馆”而论,它以“同乡性”做团体组成的基本原则,确实是非常明显的。然而,若再细看一些“会馆”的组成实况:“大兴会馆”是由同乡木材商建立;“宣州会馆”由同乡烟商建立;“钱江会馆”由同乡绸缎商建立;“毗陵会馆”由同乡猪商建立;“江鲁会馆”则由同乡绸缎商建立。这些例子都明白显示出:许多“会馆”的组成,其实是采取“同乡而且同业”的成员身份属性为基本原则。所以,“会馆”其实是有“同乡而且同业”以及“同乡但不同业”两项不同的组成原则,“公所”也有“同业而且同乡”以及“同业但不同乡”二项不同的组合原则。“同乡同业”与“同乡不同业”,或是“同业同乡”与“同业不同乡”的工商团体,它们究竟各在苏州城众多“会馆”与“公所”中占有多大的比重,受限于史料,恐怕很难知道。但这两组四项的组合原则,在对“会馆”与“公所”下定义时,实在都不能偏忽,其组合关系可表列如下:

到底可不可以说:“会馆”是“同乡(工商)团体”而“公所”是“同业(工商)团体”呢?从上图来看,在(b)种组合原则下的“会馆”以及(d)种原则下的“公所”,它们之间确实是有差别,可以符合刘永成的定义与区分法。然而,在(a)与(c)两种组合原则下的“会馆”与“公所”,则实在难以硬做区分,它们同样都是兼具“同乡性”与“同业性”的工商团体组织。同时,可以相信的是:(a)种“会馆”与(c)种“公所”,应该都不在少数。对(a)、(c)两种工商业团体硬作区分,是站不住脚的。

综合以上的讨论,第一派的“商人团体”与“手工业团体”区分法,破绽较大,不是有用的分析概念。至于第二派“同乡(工商)团体”与“同业(工商)团体”的区分法,则确实有部分的适用性,但仍有不小的破绽,难以照顾周全。

然而,到底“会馆”与“公所”之间有无分别呢?“吴兴会馆”[创建于乾隆五十四年(1789年)]一份刊刻在光绪十八年(1892年)的碑文上记载:

苏城吴兴会馆……虽为绉绸两业集事之所,而湖人之官于苏者,亦就会馆团拜宴集,以叙乡情,故不曰“公所”而曰“会馆”也。(《苏州碑刻》,第45页)

在碑文里,显然是以工商业者“集事之所”定义“公所”,而以同乡人士“团拜宴集,以叙乡情”之处定义“会馆”。可以这么说:为了表示他们这栋建筑物也欢迎非从事“绉缎两业”的同乡,特别是在苏州地区做官的同乡,来“团拜宴集”,所以他们将自己这栋建筑物取名为“吴兴会馆”,而不称“吴兴公所”。这似乎是十九世纪苏州城一些居民对于“会馆”“公所”二名词的理解方式。准此,则是不是取名做某某“公所”的工商业团体,便要比取名某某“会馆”的工商团体,更具有工商业团体的性格?这条史料是否正好证明了刘永成的区分方法呢?乾隆四十一年(1776年)写成的《吴县永禁官占钱江会馆碑》里说:

(杭州绸)商等……公建钱江会馆,为贮货公所,外供关帝,内奉文昌……本不可为当仕公馆,……(不意有某官于上年十月携眷属住入本会馆,占用三十余间屋室,使本馆商人)不但贮货无所……(且)凡遇经营集议,以及祭祀神祇,均格碍难行。……会馆本为商贾贸易之所,未便官为久占……(《苏州碑刻》,第22页)

这份碑文明显表明了“会馆本为商贾贸易之所,未便(同乡)官为久占”。据此,则可见当时苏州居民,也不是都认为“会馆”一定要比“公所”具有较少的工商团体性格。

基本上,“会馆”与“公所”这二个名词到底有无区分的问题,可以从以下两个层次做分疏:第一,就工商业团体所举办活动的开放性来看,至少在苏州城附近,称作“会馆”,可能要比称作“公所”更能容纳团体外人物参与某些活动,更有“同乡会”的性格。第二,就工商业团体所举办的活动内容来看,无论是以“会馆”或是“公所”来命名,团体组织的出现与维持,都以满足成员在宗教、互助、营业等方面的需要为主,二者恐怕没有太大的差别。所以,就工商业团体组织存在维持的主要目的来分析,则“会馆”与“公所”两工商团体名称实在没有硬做区分的必要,都是一种兼具“自发性”“常设性”与“合法性”的新兴工商业团体,实不需要做太截然的区分。

(本文摘自邱澎生著《十八、十九世纪苏州城的新兴工商业团体》,四川人民出版社,2022年1月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)