口述|爱情、革命与社团:三位古巴自然华人后裔的个人生活史

古巴华人史的开端可以追溯到清朝末年。19世纪伴随新大陆发现而来的殖民扩张形塑了全球贸易体系,在殖民地劳动力需求以及国内政治动荡和经济凋敝的背景下,大量沿海青年以“契约劳工”的身份进入全球贸易网,被送往古巴和秘鲁。据统计,仅仅在1848年-1888年间,就有大约142000名中国人签署了在古巴工作的契约。20世纪初期随着墨西哥、加拿大以及美国排华政策的兴起,大批携带着资产的华人移民到古巴,重塑了哈瓦那华人街多元的阶层结构,使之被誉为“拉丁美洲最大最重要的华人街”。然而随着20世纪60年代卡斯特罗社会主义改革的施行,岛上曾经达到150000人规模的华人社会倏然解体,四散流向其它国家。此后,留下来的华人虽也抗拒“古巴文化的侵蚀”,却在时间面前显得力不从心。随着岛上老一辈华人逐渐离世,华人社会文化环境凋零,他们的后代或是逐渐融入了古巴大社会环境中,或是离开古巴到别的国家寻求发展,老一辈华人曾在这片土地上创建的灿烂文化正在走向消亡。根据古巴中华总会馆(Casino Chung Wah)2020年年初的数据统计,当下整个古巴岛上的自然华人(chino natural,即在中国出生定居于古巴的中国人)仅剩下102人,他们几乎都出生在20世纪50年代之前,平均年龄在70岁左右。

依托于“龙岗总会所”建立的“龙岗老人之家”是古巴岛上建立的第一个华人养老院,始建于1991年,目前聚集了102位自然华人及其后裔中的80位。他们或年老体衰,或贫困无依,或屋漏无庇所,或不会烹饪,“龙岗老人之家”提供了一个舒适的环境让他们安享晚年。在这里他们可以享用到免费三餐,可以与老朋友们一起聊天说“广东话”,一起度过中国传统节日,一起学习中国文化。从一定的意义上来说,“龙岗老人之家”不仅是古巴岛上老一辈华人后裔的安享晚年之地,也是其保存文化身份认同的最后庇护所。

这些华人后裔的个人生活史本也是中国文化在古巴存在、延续和发展的叙事史诗。他们见证了父辈在古巴扎根、融入、抽离和消逝,经历了古巴社会的繁荣、变革、发展、衰退和当下的重建。那些关于父辈在古巴谋生的记忆,那些作为中国-古巴人的身份挣扎与和解,以及那些在跌宕起伏的社会发展史中对于生活和生命的思考,都是淀积在岁月中值得被讲述和传承的故事。这篇文章是笔者在对“龙岗老人之家”的“华人”进行的访谈基础上写成,透过他们的个人生活史,更大的社会变革的社会历史图景将被呈现和讲述。

钟鹏:父辈的记忆和我的第一段“婚姻”

19世纪是全球新经济格局形成的重要时期,与国外列强正搭乘着工业革命和殖民经济的快车飞速发展不同,中国国内正直战火纷乱与政治动荡,百姓生活苦不堪言。随着地区经济发展不平衡造成的劳动力需求成为新的出口经济形式,东南沿海一带出现了大量男性出海务工的潮流,由此造成的性别比例失衡反过来重塑了该片区侨乡的婚姻习俗。

91岁的钟鹏是我的一个长期报道人,作为在古巴出生的华人后裔,他成长在岛上华人文化最为繁盛的时期,因为年轻时接受过高等教育并常年坚持工作,他至今仍有着很好的记忆力和表达能力。他时常戴着一顶褪了色的有些污渍的红色鸭舌帽,坐在他专属的墙角位置上,一边抽着香烟一边喝咖啡。熟识之后,有一天他对我说, “你是一个好人,我想跟你说一些他们都不知道的事情。”以下为钟鹏的口述:

作者和钟鹏。

我的父亲是在1917年来到古巴的,父亲跟我说过那时中国无数人都过着吃不饱穿不暖的生活,沿海地带很多人都饿死了。后来父亲听到村子里传言之前出海的人有了来信和汇款,知晓了出海工作能赚钱,当时家中实在没有其它的收入来源,父亲咬咬牙下了决心收拾好行囊就跟着几个朋友一起出国了。

父亲最先投奔了已经在墨西哥扎根的表哥,依仗着表哥在当地建立的生意网络和人脉,他很快地发展起来了自己生意。……他虽然在墨西哥赚了一些钱,但是对父亲后半生影响最大的是在墨西哥工作的一年里他努力地学成了西班牙语,这为他后来在古巴发展起到了很大的作用。

那个时候我在古巴也有一个叔叔,叔叔捎信告诉父亲说古巴岛上有很多广东人做生意,但是他们中只有很少的人会说西班牙语,如果我的父亲过来古巴发展的话将会有很好的机会,赚到更多的钱。我的父亲听闻之后就辞别了墨西哥的叔叔,来到了这片直到去世都没有离开的土地。

从墨西哥辗转到古巴的父亲在当地很快就有了名望。与在墨西哥依靠单独的亲戚关系网不同,进入古巴后父亲加入了一个更大的组织网络——龙岗总公所(Lung Kong Cun Gong Sol)。(作者注:古巴龙岗总公所于1901年成立,其最初的组织可以追溯到1662年清朝初期在广东省开平市的龙岗山头由刘关张赵四姓家族组成的家族联盟“龙岗亲义公所”。该协会成员自奉刘备、关羽、张飞、赵子龙为祖先,以桃园三结义为协会背景故事,崇尚兄弟之间的情谊和四姓子孙之间相互帮助的协会精神。随着19世纪末期海外移民浪潮的兴起,四姓家族的海外移民将之带到了世界各地,当下已经成为了一个世界性的组织。)当时龙岗总公所规定只有刘关张赵四姓的华人才能加入,我的父亲因为姓赵所以有资格加入该协会。依仗于协会内的人脉和自身会说西班牙语的优势,古巴的很多华商以及古巴政府开始以父亲作为桥梁积极进行政治上和经济上的往来,这使得父亲很快就在协会内甚至在古巴华人圈中都很有名。翻译的工作使得父亲积累下了很多财富和人脉,直到他后来遇到了母亲,他才决定离开叔叔的帮扶,自己开一家公司从而获得独立的收入。

那个时候岛上的华人几乎都是男性,这就使得华人与古巴人之间的跨种族通婚显得较为常见,但是无论如何,这里的华人还是偏向于寻找华人后裔成婚……我的母亲就是一个中国人和西班牙人的后裔,她出生在古巴,她的父亲是最早一批来自中国的契约华工,母亲是来自西班牙加那利群岛上的一个殖民者后代……后来我的父亲和母亲深深相爱并结婚生育了三个孩子,我是最小的一个。后来父亲再也不想离开古巴了,因为在这里有他一切爱做的事情,他们两个人一起留在了古巴直到去世。

父亲一直对我们都非常保护,他不希望我们受苦,所以他一直特别努力地工作赚钱养我们。在卡斯特罗发起社会主义革命前,古巴一直处于在资本主义社会中,那时我父亲的地位很高,所以我过着相对较好的生活,而他在革命前就去世了,所以社会主义革命并没有对我们的生活造成直接的影响。但最重要的是,不管是革命前还是革命后,我们一直是依附并服务于政府一方的,1959年卡斯特罗革命取得胜利后的第二年我大学毕业了,但是我不会傻到走另一条路。

事实上,在我年轻的时候,有一段爱情故事是我久久不能忘怀的,我从未对别人谈起的事情,但是今天我想说给你听。我曾在中国“结过婚”。那个时候中国正处于抗日战争的末期,在国内似乎刚完成六年级的学生就可以送到大学去学习了,因为大学里的大学生都去参加战争了。通过父亲与中国国内亲戚的介绍,她给我写了第一封信,她把信和一张她在公园里的肖像一起寄给了我,还有一些关于她的身材等基本信息。我给她回应了同样的信息,附带上一张我的照片,并告诉了她我的基本情况。在第二封信中,她向我解释说她在学经济学,她认为我不会说中文,所以在认识我之后她还想在学校里学英语,这样她就可以和我交流了。她告诉我说她想尽快毕业嫁给我,那个时候抗日战争的胜利几乎已经是事实,我们可以一起生活在新中国,成为新中国的一份子。在我给她寄出第二封信的时候,我收到了她的第三封信,她突然告诉我说不要答应她的请求,因为现在的她不能给我承诺了。在她写下第三封信的一小时前,她所在片区老百姓被要求协助19路军队在上海包围日军,并协助军队将日军中的所有俘虏带到上海港。她跟我说她知道这相当于自杀,因为他们当中都是女人、孩子以及老人,而且只能用刀子和棍子作为对抗日本军队的武器。在信的结尾处,她对我说到,她决定将我从我们的“婚姻”中解放出来,让我能够重新选择我的生活,她已经应允了我和另外一个女人过上她曾经为我俩计划好的生活。我对她说她早已在我的信中经历过了有关于古巴所有美好的事物,从夜总会、赌场到其它的娱乐场所,从沙滩、海浪到我们计划的房子,我让她不要担心和悲伤,她已经通过她的想象和我一起幸福地生活在一起过了。在信中最后告别时,她并没有对我说什么浪漫的话,而是说了一句“我在永恒中等你”,当她用广东话写下了“中国万岁”这四个字,我知道她已经打算用自己的生命来保卫国家了。在最后一封信中,她说她已经将她的衣物和个人用品寄到了她的家中,她带到上海唯一的东西是我的照片,她会在她生命的最后一刻想念我。在20年之后,我结婚了,但她仍然在我的记忆里。

我很幸运,我没有错过任何东西,这就是为什么我从来没有想过离开这里去别的国家寻找更好生活的原因。我的两个孩子一个在哥伦比亚,一个在迈阿密,我支持他们完成了他们的教育,现在他们已经毕业工作了,每个人都过着自己的生活……他们不再需要我了。我告诉我的孩子们,我不想去打扰他们,但如果他们回到古巴,我仍会很好地照顾他们。今年我91岁了,我现在只期待着一件事:我死之后能够有所归属,这样我的生活就完整了。我已经完成了我的任务了,如果明天我要面临死亡,我并不惧怕,我也不会有丝毫的歉意和遗憾。

2020年3月2日,笔者在老人之家跟“老朋友们”一起给钟鹏过91岁的生日。

关:萦绕着“未知”的古巴社会主义改革

与世界上其它国家的华人移民最大的不同的是,古巴的华人经历了一场彻底的社会主义变革。这场革命以消除基于肤色的歧视、重新定义国家的国体、一切国民平等为出发点,旨在消除经济上的不平等和社会贫富差距,致力于实现共产主义下的“平等社会”。1959年的古巴革命通过全面的政治、经济和社会改革改变了该岛的面貌,也给岛上中国人的社会阶级和体制结构带来了深刻的变化。关于古巴社会主义革命对于个人生活的影响,我得到的更多信息来自于关。 洛朗多·关·纳博莱斯(Rolando Cuan Napolés)今年已经81岁了,因为长期保持阅读和做笔记的习惯,他同样也有着相当好的记忆力和表述能力。当我问及当时发生了什么以及革命对他的生活有何影响时,他在回忆时仿佛往事历历在目,以下为他的口述:

和蔼可亲的关。

在革命开始的那个阶段,整个岛上都人心惶惶,因为人们不知道革命后期古巴将会走上什么道路。那个时候有一个反对共产党的巨大宣传,在古巴社会中秘密散播着很多谣言,关于社会主义的弊端……我不太清楚是什么组织在宣传这样的口号,可能是美国为了阻碍古巴走向社会主义道路散布的谣言,也可能是岛上很多之前在中华人民共和国建立的时候逃出来的国民党后裔内部的宣传,但是这个谣言当时造成了很多人对于社会主义的误解。

1959年菲尔德·卡斯特罗的社会主义运动发动的军事政变所建立起来的政权取代了当时美国支持的傀儡政权巴斯蒂安政府,这本来是一件让全国人民都开心的事情。但是一年之后,新政府在全国学校推广的教育政策让很多家庭心生疑虑,当时学校里的教育要求完全是“红色教育”,学生要学习如何携带兵器,要唱反美歌曲,喊反美口号,而且男孩子们要进行军事训练,用强硬的手段将革命思想灌输到学校的教育中……

那一辈的父母以前都是生活在美国治理下的资本主义社会,而且很多都是从美国搬过来的或者是在新中国成立之前来到古巴的国民党后裔,他们从来没有经历过这些,也不知道所谓的“社会主义”到底是什么样子的,所以他们特别担心孩子的未来发展。……后来岛上的天主教福利局和美国国务院合作实施了“彼得·潘”计划(Operatión Peter Pan)。从1960年到1962年间,大概有14000多名无人陪伴的古巴儿童被美国飞机空运到了美国,被送到了迈阿密、纽约和新泽西等地方。由于“彼得潘计划”是专门给孩子的,这使得很多家庭父母与子女分离了。送走孩子的主要是古巴的资产阶级,他们对于社会主义充满了不安和恐惧,但是很多也舍不得放弃这边的产业,于是很多人都计划着先将孩子送走,而他们自己大部分是在改革最后的阶段才撤离的。……据我所知被送走的一个小孩就是阿曼多·哈特(Armando Hart)的儿子,阿曼多是古巴前教育部长、文化部长、何塞马蒂文学研究院的成员,他将自己的孩子送往了美国迈阿密。……这是我没有经历过的事情,但它给了我很大的冲击,我看到了人们对于未知事物的惶恐。

那场革命影响最大的并不是像我这样的工人的孩子,我的父亲1920年来古巴找工作,后来一直在一家杂货店(bodega)上班,我们家庭的生活水平并不太高……在古巴社会主义革命时期我的父亲已经去世了,我来到了哈瓦那学习、毕业并开始工作。我没有感觉到生活中的突然变化。我知道其他人感受到了,因为有自己的事业和没有自己的事业是不一样的,但是你必须适应所有的改变。

不过我有一个朋友叫做比克多(Victor),革命确实给他的生活带来了很大的变化。革命前比克多在哈瓦那拥有一家酒店,很多人都离开的时候也有人劝他一同离开古巴,但是他那个时候在古巴已经有了家庭,有了妻子和孩子,他所有的一切都在这个岛上了,他并不愿意离开;此外,他并不是从其它国家携带着资产过来的华人移民,如果迁往其它国家的话他也没有其它亲属的联系方式,没有其它的熟人可以投靠,所以他选择留了下来静静等待革命的变化。……像许多留在古巴的人一样,革命后他被迫成为一家国有商店的雇员,每个月有固定的将近150元工资。受影响的产业涉及面非常之广,20世纪初期从广东来的中国人经常四五个人在古巴的乡下合伙合资开辟农场,因为他们大部分都是来自广州的农民,对土地有着很深的眷恋。他们在这里种植从中国运来的蔬菜种子,生产很多岛上原来没有的蔬菜,像秋葵、黄瓜、南瓜这些原来岛上都是没有的,这使得他们迅速致富了。但是随着土地改革法的颁布,以及国家对于农业的改革,这些人的生活也受到很大影响,他们最终也像比克多一样,被收编进入了国家企业工作。

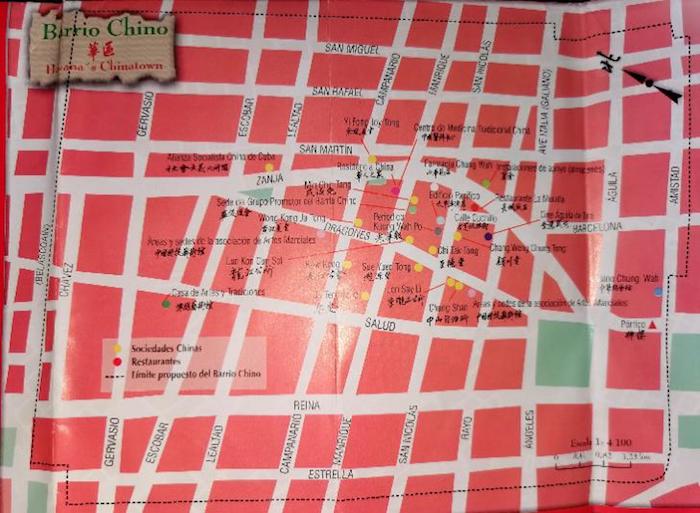

当时的改革也很大地影响了华人协会,哈瓦那的华人街协会很多都是依靠着当时杰出的华人投资和社会捐助运营的,然而随着绝大多数商人携带财资撤离古巴,无疑对华人街造成了巨大的影响,当时的经济改革导致了大多数中国社团的解散……大部分依据姓氏、地域等建立起来的华人社团失去了成员、会费和建筑空间,一个接一个地倒闭了。原来延展到桑哈(Zanja),龙街(Dragones),桑尼古拉斯(San Nicolás),拉哟(Rayo)街上华人商店与社区,现在已经萎缩到将近1公顷左右的面积,现在华人街现在只剩下十二个社团了。

古巴日益萎缩的华人街当下概况

留下的那些人后来意识到,那些对于社会主义的污蔑只是谣言,留下来的人也享受到了社会主义自身的好处。那段时间里古巴的民众是真正享受到第一世界的生活的,教育和医疗有关的事物都是免费的,此外,交通、剧院、电影院、文化馆、博物馆等文化相关项目也能以极其低廉的价格享受到。

那段时光里,关搭乘着跨省汽车游遍了整个国家,他说那是他最美好的回忆之一。

清晨九点多,吃过早饭之后正在“龙岗老人之家”认真阅读的关,他说一本书300多页的西班牙语书,如果他真的感兴趣的话,一天他就能读完。

玛丽亚·卡门:“我仍然记得鸡爪的味道”

古巴的移民特点使得了一部分华人男性与选择了当地人成婚,在动荡的社会交替过程中,重建身份认同成为了他们的子女后代必须面临的一个过程。文化的冲突总是迫使着人们打破固有的身份认知,同时重建一种新的身份,对于他们来说,身处阈限期无疑是痛苦无奈的,那种“无根”与“悬浮”的感觉容易使人迷失,甚至遭遇毁灭性的身份认同危机。

采访72岁的玛丽亚·卡门时,古巴人与中国人之间的身份挣扎一直穿插在我们的交谈中。以下为她的口述:

我父亲从未参加过华人社团,也从未带我们去过,他是一个与水果和食品摊位有关的联盟的成员,他太忙了,他的日常生活轨迹就是从家到工作的地方,从工作的地方到家……他从来不跟我们谈论我们在中国的祖父母或者兄弟姐妹,任何事情都没有提过。我们从小就对学习汉语很感兴趣,但是父亲对此不太感兴趣,现在华人街里边的华人只会说西班牙语,极少数会说广东话,很大原因就是因为他们的父亲在年轻的时候工作太忙没有时间教他们……在我们四兄弟姐妹中,虽然我一直都是与中国协会联系最紧密的一个,但在父亲去世之前,无论是在学习、婚姻、工作中,我从来没有太多的时间去接近自然中国人(chino natural),这是我迄今为止最大的遗憾。

玛丽亚·卡门珍藏的照片。她说这是她与父亲和国内哥哥惟一的“合照”,右下角是她的父亲和国内的哥哥的照片。

我是1991年开始在龙岗协会工作的,那个时候古巴正在经历特殊时期,苏联解体之后使得古巴经济陷入了前所未有的低潮,以龙岗协会副主席亚历杭多·赵(Alejandro Chiu)为代表的一批优秀的华人们意识到古巴华人群体萎缩并濒临消失的威胁,便借此时机开始向古巴政府提出了“以旅游业发展正兴华人街”的提案,最终克服了重重困难得以实施通过。为了号召更多的华人后代积极参与这个计划,亚历杭多首先修改了龙岗社团只有刘关张赵四姓华人才能入会的规则,贴出了广告号召全国上下的华人加入华人街的活动,我也是趁此契机才得以进入华人街内部加入到龙岗协会的。

在亚历杭多之前也曾有过许多想为振兴华人街做出尝试,但亚历杭德罗是唯一一个采取了有效措施并成功的人。在20世纪80年代,中华总会馆也曾发起了一项号召,他们面向华人后代中的男人、女人、小孩等三个不同群体组织一种和武术相关的表演活动,但是仅仅在那次之后中华总会馆的嘉年华就不再被跟进了……而龙岗协会不同,他们的活动一直都在进行,而且“龙岗老人之家”的成功使得其它华人协会也开始纷纷效仿亚历杭多创办的老人之家,这使得那时岛上的华人文化再次焕然一新……其它的社团都没有超越过龙岗的,迄今为止龙岗协会的成员人数仍旧是岛上最多的。

亚历杭德罗一直是个很好的商人,他为社团从中国进口了很多商品。有一次他从中国带了一箱牛仔裤,他只花了1美元买入但是以20美元售出,最后在古巴全部售罄了,他在这方面总是很有技巧。许多人说他以高价出售东西,但这是为龙岗协会筹集资金的唯一途径……后来他还通过利用与哈瓦那外贸部的良好关系,把协会内部的餐馆一点一点地创办起来了,当时餐馆以售卖‘中国蝴蝶(Mariposa china)’、面条和炒饭闻名,直到现在很多古巴人仍然很喜欢这些中国菜……后来协会的经济状况好了一些,亚历杭多每月组织协会成员们去协会的餐厅免费吃一次瑞典餐(comida sueca),虽然他们被要求只能在那里吃,不能把食物带回家,但这仍然是一个伟大的举动,因为没有哪个协会会向华人老人们开放这样的政策。

在古巴仍然很有名的中国菜“中国蝴蝶”。

我在进入华人街之后,首先到了一个叫做Kow Con Sociedad的社团里学习中文,但是他们只教北京话(Pekinés)而不是广东话(Cantonés),而广东话是我感兴趣的学习方向,后来因为我受过高等教育的原因,亚历杭多说我可以进入社团做他的秘书,我们便一起工作了10年……他是一个对在唐人街传承和弘扬中国文化充满热情和兴趣的人,那时不管岛上华人有什么需要,他都会积极地帮助他们,他会经常带着老人们去看牙医,去看眼科医生,并给每个人买了拐杖。

为了振兴协会内部的华人文化,亚历杭多在龙岗协会内部举行了很多的活动。我还记得那时我们播放了一部来自中国传奇故事的儿童动画,叫做《孙悟空》,大家都十分地喜爱。成员们的孩子们可以在协会里学习中文、画画等,大人们也积极参加协会组织的烹饪、打麻将、文学比赛等活动。协会内举办了大量关于中国文化的讲座,每天都座无虚席,那些有关于喝茶和打麻将等华人习惯都是在那个时候被普及给绝大多数古巴华人后代的。

我记忆特别深的事情是,那时亚历杭多还利用与屠宰场的关系以极低的价格将古巴人不爱吃鸡爪和猪蹄运回到协会内部教授大家如何烹饪和实用……他说鸡爪和猪蹄在广东那边是人们特别喜欢吃的东西,我也是从那个时候发现我从父亲那里遗传了中国人的特质,我爱吃鸡爪也爱吃猪蹄还能吃一点辣,这些特质是古巴人没有的……后来亚历杭多去世了,新上任的主席没有延承他的作风,协会内部再也没有这项活动了,哈瓦那的肉店里从来不卖鸡爪,我已经有十多年没有吃到鸡爪了,但是我仍然能记得那个味道。

我也是在那个时候在龙岗协会组织的活动中学会了关于中国麻将知识的,那个时候在古巴的中国男人是不喜欢教女人打麻将的,所以只有包括我在内三个女孩参加了协会组织的这项活动……麻将包含中国文化的许多方面:首先你必须知道中国的数字、点数和文字等多种东西,这与古巴流行的多米诺骨牌是完全不同的……我想教年轻人打麻将,但是当下古巴的12个社团里没有任何一个教麻将,这就是为什么孩子们看到老年人打麻将时想要学但是却没有办法,我觉得很遗憾,因为中国麻将也是中国文化的一部分,学习中国麻将是让新一代学习中国传统文化的一种方式。

玛丽亚·卡门在给我展示她所知道的有关于中国麻将的知识。

今天的华人街里没有什么重要的东西吸引年轻人对中国文化产生兴趣了,当下也几乎没有年轻人参加华人街举办的文化活动,因为没有什么能引起他们的注意,甚至古巴武术学校举办的活动也没有召唤许多华人后代,参加他们活动的大多数是古巴人……但有一个现实原因必须要提到,他们当中的许多人住得离华人街很远,所以他们很难了解到这里举行了什么活动。我的孩子是中国人的后代,但他们从来没有来过华人街,而他们如果不进入到华人街,他们是没有途径知道自己的文化的,这是事实……在古巴,我们通常不太注意父母的出身,我们只知道我们都是古巴人(Cubanos),你只有在华人社区才能知道我们的中文姓氏来自哪里,祖籍来自中国哪个地区,在我进入华人街之前我甚至不知道我父亲的中文名字是什么,但这些数据在中华总会馆都会有记录。

玛丽亚·卡门在家里收藏了很多中国元素的物品,她说到上边的汉字她都不认识了,但是她会一件件的查询图片的故事和象征意义然后背熟它,希望有一天能有华人社团内组织开课,她能向后辈们普及中国知识。

尾声

整理玛丽亚·卡门资料的时候古巴已经到了名义上的夏天。一天夜里一个噩耗突然传来,我正在约做访谈的老人Pancho在那个夜晚去世了。那夜北海的风特别的大,马雷贡的海浪翻涌狂奔,迎岸而上,一些海星海鱼和海蟹在风浪里被大海无情地向岸边抛弃。第二天,海面又恢复了往日的宁静,阳光又像往常一样洒在了这片土地上,漫上岸边的海水随着阳光的照射慢慢蒸发了,没有留下一点痕迹。但是目睹过这一切的人们都会记得,那个夜里海风用尽全力地咆哮嘶吼着,雨滴酣畅淋漓地拍打着窗子。这场景正如华人文化曾在古巴深刻而繁盛地绽放一样,尽情而热烈,然而如果不记下这些文字和故事,几十年之后记忆随着时间的流逝而失真,社会的历史记忆也会褪色翻篇,我大概也会忘记那个夜晚吧。