双阳︱“文学叛徒”与“叛徒文学”

《鸽子隧道》,[英]约翰·勒卡雷著,文泽尔译,上海人民出版社2019年7月版

《情报术:间谍大师杜勒斯论情报的搜集处理》,[美]艾伦·杜勒斯著,陈秋慧译,金城出版社2014年1月版

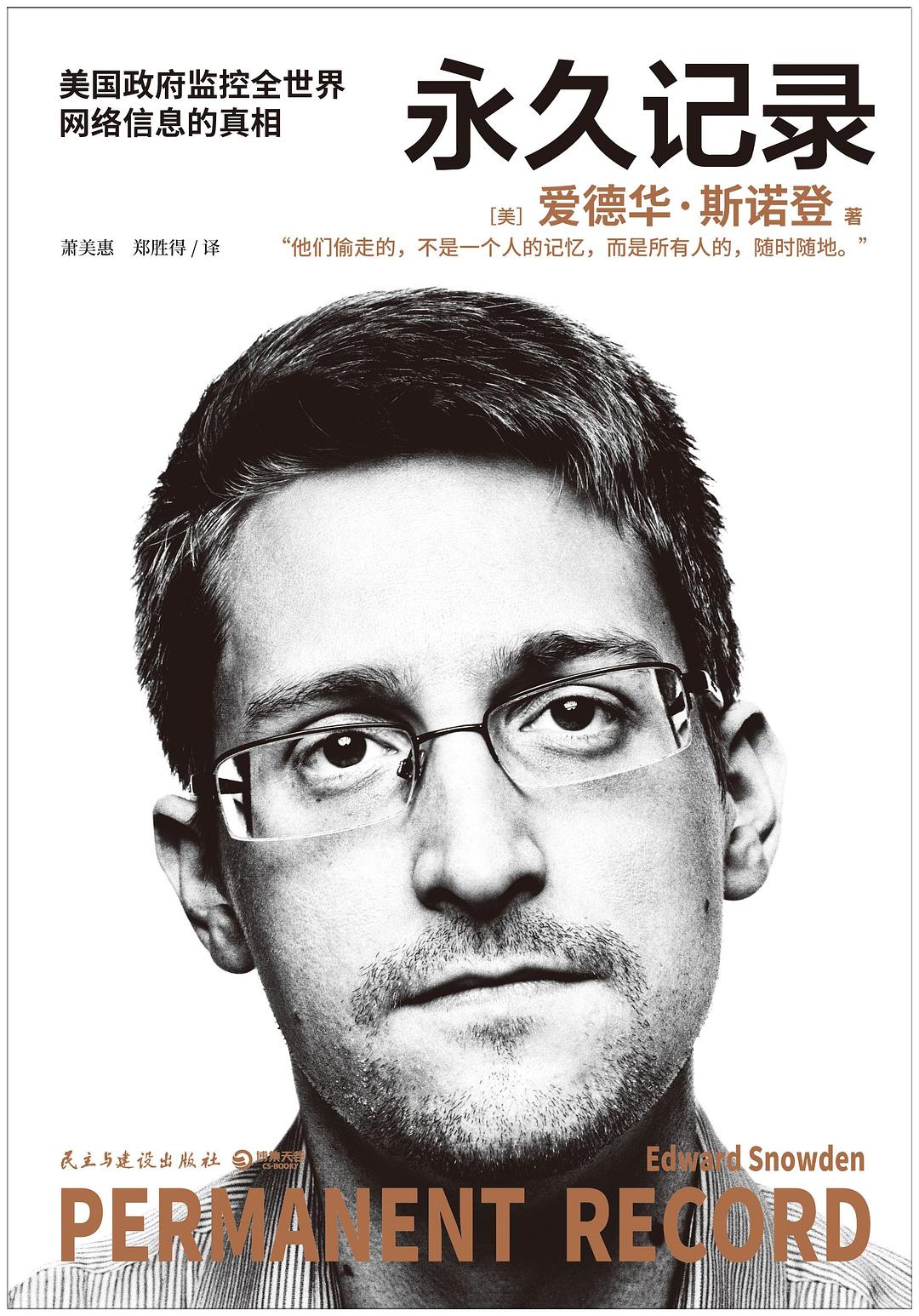

《永久记录》,[美]爱德华·斯诺登著,萧美慧、郑胜得译,民主与建设出版社2019年11月版

能把自传写得像小说一样精彩,即使对小说家来说也不是一件易事。英国间谍小说大家约翰·勒卡雷(John le Carre)的自传《鸽子隧道》(Pigeon Tunnel)算是不错的样板。他有一个名副其实的诈骗犯父亲,在牛津大学研究过日耳曼文学,在军情五处和军情六处(也即秘密情报局)都从事过货真价实的情报工作,能够转型成为最成功的间谍小说作家,无疑是合乎“想象”的。

内行写内行,有什么问题?在自传的第一章,勒卡雷便记述了围绕着自己的“叛徒”争议——直至他的第三部作品也即成名作《柏林谍影》(1963)出版之时,他还是正式在编的英国情报官员,这一吸引读者的身份,却让旧同事诟病不已。情报官员必须“守口如瓶”,不仅是工作要求,也是职业伦理。一部风格悲凄的富有“真实性”的畅销书,哪怕是小说,也能让无数读者一窥声名显赫的情报机构神秘厚重帷幕后的种种沉闷无聊和无情无耻,让自己的“老东家”颜面尽失。因此,前国防部长愤斥勒卡雷为“共产党间谍”,情报局官员称他为“玷污了情报局荣誉”的“十足的混蛋”,前局长则严肃地指出他写小说的“个人喜好”“使得情报局在招募合适官员和获取资源上都变得更加困难了。他们读他那些书,然后就打消了念头。真是再合理不过的事”。勒卡雷在接受记者采访时,也自嘲为从情报界转向文学界的“叛徒”,但“与其他任何可能掀起腥风血雨的方式相比,写作简直像小孩玩积木一样人畜无害。有多少处境困难的间谍希望爱德华·斯诺登当初选择去写小说啊”。这一定位,耐人寻味。

间谍与作家

勒卡雷不忘顺便征引几位经历近似的前辈——萨默塞特·毛姆,一战期间作为知名作家被英国秘密情报部门招募为间谍,以个人切身经历为基础写成《英国特工》(又名《阿申登故事集》),被《泰晤士报》誉为“头一部由亲身经历并亲力亲为者创作的间谍小说”,结果被丘吉尔控诉他违反了《国家机密保护法》,导致毛姆烧毁了自己十四篇未出版的短篇小说,《英国特工》也成为毛姆一生当中创作的唯一一部间谍小说。小说家兼传记作家康普顿·麦肯齐(Compton Mackenzie),曾在军情六处担任派驻希腊的情报主管,“他发现派给他的指令,还有他的上级经常都很荒谬,作为一名作家,他理所当然地把这些都拿来作为取笑的素材”。1932年,他出版了带有自传性质的《希腊回忆录》,因违反国家机密保护法遭到起诉,最终只被罚款一百英镑。书中“最糟糕之处在于……麦肯齐揭露了情报局通讯专用的一些符号,有些目前仍在使用”。格雷厄姆·格林(Graham Greene)被勒卡雷称为“军情六处最令人印象深刻的文学叛徒”,其《哈瓦那特派员》(又译《我们在哈瓦那的人》)不少借鉴了他自身作为“弗里敦(塞拉利昂首都)特派员”的经历,据称“利用战时在军情六处工作得来的工作经验,精准描绘了英国大使馆情报主管与外勤特工之间的关系”。在《哈瓦那特派员》和《人性的因素》前言中,格林都得例行声明自己“没有违反《国家机密保护法》”。

英国情报部门人才鼎盛,简直比名校文学系还多。经常被拿来与勒卡雷作比的伊恩·弗莱明,也曾在军情六处工作,实际主持过谍战行动,并在此基础上创造了“007”的形象。007与史迈利的区别,既是弗莱明与勒卡雷的作品风格的区别,也是他们在情报工作中职位——“外勤特工”(operater)与“分析员”(analyst)的区别。当然,科幻式的孤胆英雄007离现实更远,按照原美国中情局长艾伦·杜勒斯所言,“现在的情报纪律都要求其必须是不显眼的那种人,摒弃奢华的生活,与可疑女性的绯闻以及其他这类转移注意力的行为”。有一句毒评便是:詹姆斯·邦德不过是个英国政府的公务员。但弗莱明还是明智地让自己远离了“叛徒”的质疑。此外,以《豺狼的日子》成名的弗雷德里克·福赛斯则在七十高龄才自己披露曾经在军情六处工作过二十多年,每一本小说出版前都经过“审查”。

英国在现代小说史上无疑有着特别的地位,在侦探小说和间谍小说乃至政治惊悚小说上更是有开山之功,给世人带来了许多乐趣。麦肯齐最后获封爵位,格林被颁发了“大英功绩勋章”,勒卡雷也被称为“国宝级”的作家。其他渠道成长起来的间谍小说家中,没有人能取得他们这般的成就。这无疑是一种值得研究的现象。

趣味与真实

在各种似是而非的“谍战大片”和“大戏”密集轰炸之前,间谍小说是公认难写的,其难点在于把握小说的趣味性和真实性,一般作者固然因其云遮雾罩而不得其门而入,行内人也受到工作性质、保密要求等种种限制。《英国特工》的译者高健在译后记中称:

困难的原因就在于,写这种作品所需要的生活与体验一般无处去寻,除非作者本人便曾是此道中人,但即使是如此,并有过其切身实际的经验,这种经验也未必便一定能提供他多大便利,这又是因为谍报工作本身便常常是机械单调枯燥乏味的,不是材料来源的丰富供应场所。……情报工作的性质本身便天然产生出它的许多特点:保密性大、透明度低、隔离性强、联系方式的有限与单调以及分工上的过窄过细等。正因这样,一名参加者由于其上下左右周围己方与敌方的过多过繁的重重限制,其个人的了解内容与范围便常少得可怜,对不少情况都是只知其一,不知其二,只知道这段,而不知道那上段、中段、下段,更不必说那全过程。孤陋寡闻正是情报人员的一大本质特点。处在这种情况下,情报小说好写吗?更不必说能写好。别的不说,只趣味性一项便无法解决。这类小说的故事性与趣味性只可能是极弱的,没有多大读头与写头……即使说(趣味性)这个问题已解决了,那真实感会是如何,可信性又将怎样,也都不是好处理的,原因是这几者之间常常是不一致的,彼此排斥,互相矛盾。

《英国特工》只是一本短篇故事集,不算太成功,译者的论调也由此较为悲观。毛姆自己的定位也左右摇摆,在再版前言中既称“本书的依据是上次大战期间我在情报部门时的经历见闻,后作了改编,以供人当小说看”,又夫子自道“总的来说一名谍报人员的工作乃是特别单调乏味的。其中绝大部分东西毫无用处,可供小说取材者更属寥寥,即或偶尔有之,也是支离破碎,意义不大。如何使之具有连贯性、戏剧性或可信性,那就全凭其作者的一写了”。从格林和勒卡雷的实践看,他们显然更好地解决了这一难题。格林《哈瓦那特派员》的主题——靠胡编乱造情报材料骗取钱财,便源自格林负责葡萄牙方面情报时的经历。勒卡雷的名作《锅匠、裁缝、士兵、间谍》灵感则来自原秘密情报局级别最高的“鼹鼠”金·菲尔比叛逃的事件。虽然勒卡雷说过“苍天在上,我所知道的秘密情报,少到根本没办法拿出来泄露的地步……我希望我的故事不要读起来像是某个文学叛徒被揭露之后的伪装,而是我自身想象力的产物,仅仅只是增加了一些用于渲染故事的真实而已”。如果认为他们依靠更多的是想象力而非职业生涯中的灵感的话,那也未免过于轻信了。

无疑,间谍工作是一座“富矿”,其中有多少黑幕与阴谋,多少谎言与欺骗,几乎任何一场震惊世界的历史政治事件,背后都有一场惊心动魄的情报较量,也给后人留下了可以无限挖掘的空间。诚如杜勒斯所言,“虽然反情报活动的日常工作大多数比较辛苦且枯燥,但它那些复杂和微妙的行动却很像是将全世界作为棋盘,进行着一场规模宏大的对弈”。沉浸其中的人难以自拔,不甘满足的人别有怀抱,读者则借此探奇消乏,不亦宜乎!

间谍工作对创作的一项意料之外的刺激是其中还包含着写作训练的内容。情报官的产品多数是书面报告,从各种纷纭复杂的表象中梳理出有价值的情报线索、得出令人信服的结论,甚至精准预测出未来的走向,最经典者莫过于作为美国外交官的乔治·凯南一封改变了欧洲局势的“长电报”——尽管后来的杜鲁门政府根本没有听从凯南的意见。有个性的情报官员会在报告中加上有特色的个人评论。菲尔比在《我的无声战争》中说,“(格林)在寄来的信件(报告)中发表的尖刻的评论,使我每天在精神上得到些恢复”。更令人莞尔的是,勒卡雷称,“我受过最严谨的写作训练,它并非来自任何中学老师或者大学教授,更不是从写作专业学校那里学来;它来自柯曾街上流住宅区,来自军情五处总部顶楼那些受过古典式教育的高级官员。他们一副幸灾乐祸的老学究模样,抓起我的报告,对我那些炫耀式的从句和毫无必要的副词表达了极力的藐视。然后在我朽木不可雕也的文章页边空白处打上分数,以及诸如‘行文累赘——注意省略——论证缺失——结论草率——你真的是这个意思吗?’之类的评论。我遇到过的编辑们都没他们这般严苛,或者说没他们这般正确”。杜勒斯则指出,虽然情报人员都宣誓不向任何未授权的人包括妻子或友人透露任期内的工作内容,这份工作也有一些优势,“某种程度上它促使人们表现出一定的创造力,帮助他们培育业余兴趣爱好,提醒他们关心工作以外的事物。我回想起有位杰出的情报人员就有栽培兰花的爱好,也有人写小说和神话故事,还有些在业余时间热衷于音乐和美术”。正是在杜勒斯任内,中情局资助了奥威尔的小说《动物农庄》拍摄成电影,还资助了《日瓦戈医生》的出版。彼得·芬恩与彼得拉·库维合著的《日瓦戈事件:克里姆林宫、中央情报局和为一本禁书展开的战斗》中说,“冷战期间,中情局喜爱文学——长篇小说、短篇小说、诗歌、乔伊斯、海明威、艾略特、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、纳博科夫。书就是武器,如果一部文学作品在苏联或东欧不可得或被禁了,就能用作宣传,以挑战苏联所宣传的现实”。

“泄密”与“解密”

如果把非虚构作品也算入的话,情报部门的“作家”就更数不胜数了。虽然标准格式应该是“本书不含机密信息,不揭露秘密,不暴露丑闻”(帕特·霍尔特《秘密情报与公共政策》),但曾经宣誓一辈子要“守口如瓶”的人,往往也有在机遇或是危机出现时“找个树洞”或“藏诸名山”的冲动。典型者如荷兰“纳粹克星”奥莱斯特·平托的《我的反间谍生涯》,被菲尔比称为“最能干、最富有洞察力的情报官员”的斯威特·埃斯科特的《贝克街特工队》、因在澳大利亚出书被英国政府告上外国法庭的彼得·赖特《抓间谍者》,非典型者如曾被中国抓捕过的美国间谍李克和李又安夫妇的《解放的囚徒》(中译更名为《两个美国间谍的自述》);被美国抓捕受审的苏联“千面特工”鲁道夫·阿贝尔被两国交换释放后,其辩护律师唐纳文根据这段奇特经历,出版了一本名为《桥上的陌生人》的回忆录,成为电影《间谍之桥》的原型。

出身普林斯顿大学文学硕士的杜勒斯本人虽然推崇保密,但也不禁技痒,出版了《情报术》(The Craft of Intelligence)等半是“自述”半是“专业教材”的书籍,考证华盛顿总统手下的两名情报人员布迪诺特(Boudinot)和塔尔米奇(Tallmage)都写过回忆录(可能是最早的情报人员回忆录了),揭秘“历史上最伟大的作家之一”的丹尼尔·笛福原来曾经担任“一个有组织的英国情报系统的首任主管……这在他去世多年后广为人知”——

毫无疑问的是,笛福出于政治方面的考虑,也是因为根深蒂固的保密意识,他在书中谨慎地避开写到任何自己所知道的现实中的间谍活动……作为一个小说家,笛福超越了与情报术不相符的创作。

杜勒斯将间谍按意识形态、阴谋、唯利是图、上当受骗等动机分为几类,而将“小说中的间谍”作为单独一类。即便如此,他还是觉得弗莱明的《女王密使》“让我读得相当过瘾”,而约瑟夫·康拉德的作品“最为引人入胜——都是描写间谍、线人以及叛徒心理动机的故事”,批评格林的小说《文静的美国人》加深了国内外对美国特工的偏见——“其中之一便是:美国官员有点像不实际的社会改良家,也有点像传教士,坚持用自己的方式来插手他并不是很了解的事情。”杜勒斯还认为,大多数人是从未窥见内幕的作家写成的所谓内幕故事当中获取信息的,不必把本是常识或者对友人、对手都不言自明的事情弄得神秘兮兮。他举例道,原来中央情报局门口挂的是“政府印刷局”的牌子,但华盛顿的观光车向导每次都会在门口停车,喋喋不休地向游客介绍“华盛顿最秘密、隐藏得最好的地方,美国间谍组织的总部”,当他改挂了“中央情报局”的牌子后,观光车就再也不来了。

也许是受惠于这一政策,加上美国日益成为“世界阴谋的中心”,美国情报“作家群”终于接棒英国后来居上。典型者如因参与“水门事件”而臭名昭著的中情局特工霍华德·亨特,黯然离职后笔耕不辍,一生居然共出版了八十多部间谍小说(似乎从未引进国内),成为曾任中情局长的理查德·赫尔姆斯最爱的小说家,离世后还有回忆录《美国间谍:我在中情局、水门大厦和其他地方的秘密历史》出版。联邦调查局的副局长马克·费尔特退休后出版了影响不大的《在联邦调查局的金字塔里》,直到九十高龄才承认自己就是当年“水门事件”中的“深喉”,又出版了《特工人生——“深喉”回忆录》。他的“竞争对手”、另一副局长威廉·沙利文则口述出版了《我在联邦调查局的三十年》。记者托马斯·鲍尔在上世纪七十年代末以曾任中情局长的理查德·赫尔姆斯为主角采写了《守口如瓶的人》,他通过采访了四十多位前官员,吃惊地发现:

中央情报局的人非常愿意介绍自己的经历,这部分原因是其中有很多人已自1973年起陆续退休,耸人听闻的通栏新闻,公众的批评以及长时间的深思,使他们变得谈锋极健,而主要原因是,中央情报局的人相信自己的所作所为,而对公众的误解深感痛心。他们一方面惯于保守机密,另一方面则又急欲作出解释,两方面相持不下,后者似乎终于占了上风。

冷战结束之后,苏联和东欧“档案解密”成为热潮,原来的“禁区”随之解体,众多特工大有“英雄无用武之地”之感,一大批“有故事的人”则撰写了一批“纪实”作品,一时蔚为大观,如原苏联国家情报局副局长帕维尔·苏多普拉托夫的《情报机关与克里姆林宫》、瓦季姆·巴卡京《摆脱克格勃:克格勃最后一任主席回忆录》、博布科夫《克格勃与政权——克格勃第一副主席回忆录》、原克格勃对外反间谍局局长的卡卢金的《克格勃第一总局》、克留奇科夫《个人档案:苏联克格勃主席弗·亚·克留奇科夫狱中自述》、前东德国家安全部情报总局局长马库斯·沃尔夫的《隐面人》等等,作者立场各异,文笔参差,胜在“亲历”(当然也难免藏头露尾、道听途说),总体基调是“我和我的部门做得很好,垮台都是别人搞砸的”。“911”事件之后,反恐情报失败成为共识,2005年一篇《美国前特工掀起出书热》的报道中一气列出了六本回忆录性质作品,共同基调则是“描绘中情局内领导失败,各部门内纷争不断,不愿在政治上承担更大风险”,可谓风水轮转,各擅胜场,都是乱世一景。有意味的是,这么多“内部人”的频频“揭秘”,撒落“一地鸡毛”的多,揭出惊天动地的真相或丑闻却几乎没有,读者寄望其揭发“黑幕”,作者本人则执着于为自己树碑立传、涂脂抹粉,这倒是从另一方面证明了高健“孤陋寡闻正是情报人员的一大本质特点”的妙论了。“靠想象力”的小说家仍然不乏生存空间,勒卡雷、福赛斯、陆伯伦、克兰西等作家以及好莱坞等都及时从冷战转型到反恐题材,收获累累硕果。

当然,在间谍世界里,“真实”与“造假”本身就界线模糊的,没有比他们更明白“忏悔录”的双关性的了,“泄密”有风险,尽信“解密”则幼稚。法国小说家莫尔迪诺在其小说《夜巡》中臆造了一本《叛徒文选:从阿尔西比亚德到德雷福斯》,存心置读者于虚实之间。毛姆当年就发现“(《英国特工》)此书仅是一部虚构之作,虽说据我看来,其虚构程度也未必便更甚于目前号称为实录的若干同类作品,这些近年来坊间确曾出过不少”。勒卡雷更指责,许多前情报官员“获得批准”的回忆录实际上都是为了给情报局披上一张羊皮,以此换取他们希望获得的赞许;而所谓“官方发行的正史”,其实是给那些十恶不赦的罪行罩上恳求宽恕的面纱。读“口述历史”者,不可不鉴之。

背叛与效忠

与“文学叛徒”相比,最有争议的作品还属真正的“叛徒”的作品,更是间谍战中的“另类武器”。最典型者莫过于菲尔比叛逃苏联后出版了《我的无声战争》(1967,在中国曾以《谍海余生记:菲尔比自述》为名出版)。菲尔比在前言中强调了自己三十多年不变的信仰,并引用了格林小说《密使》中的一段话表达自己“一旦选中一方就绝不改变”的心理。此书后在英国顺利出版,格林在英国版序言中投桃报李地说“他(菲尔比)背叛了自己的祖国——是的,他可能是背叛了,但是,在你我诸君之中,有哪位不曾对比国家更为重要的事或人有过背叛行为呢?在菲尔比本人看来,他投身的是要改变现状以利祖国的事业。”菲尔比还曾想邀请勒卡雷写作续集。对此,英美无疑深受打击,好在“叛逃”总是相互的,1970年,美国便抛出了“王炸”——《赫鲁晓夫回忆录》,其分量令一切间谍都哑然失色,其后还有原克格勃特工处上尉阿列克谢·米亚科夫《克格勃内幕》、原苏联高级外交官、联合国副秘书长舍甫琴科的《与莫斯科决裂》等等,形成了压制性优势。勒卡雷在《鸽子隧道》里意味深长地提到:

由克格勃控制的《苏联文学报》与美国中央情报局掌控的《文汇》这两大战壕,各尽职责地互相扔炸弹,心里明明清楚,在枯燥无味的文字逻辑战里唇枪舌剑,根本不可能有哪一方最终获胜。

在中国,“叛徒文学”也自有其庞大体系和复杂源流。“中共最危险的叛徒”顾顺章投敌之后,一连写了数本密切结合自身经历实践的特工教材,成为国民党中的“培训专家”。抗战中的“大汉奸”陈公博、周佛海,都曾留下《苦笑录》《往矣集》之类作品,却巧妙地将人生记录截止“七七事变”之前,试图来日为自己“留史”“洗刷”。新中国成立之后,周恩来组织大量“战犯”撰写自述材料,要求必须遵守“三亲原则”(亲历,亲见,亲闻)并力求事实相对客观,留下了著名的全国政协文史资料委员会《文史资料丛书》。原军统特务沈醉,一跃成为名作家,却被台湾方面痛斥。另一边厢的中共“叛徒”如张国焘、“红军第一叛将”龚楚等也以回忆录形式为“革命”留下了反面案例材料。台湾方面的“军统老人”陈恭澍、李世杰等,写下《英雄无名》《调查局研究》等纪实作品,以求解决自己的“变节”“匪谍”嫌疑。“文革”中,围绕“党内叛徒问题”,带出李秀成自述、瞿秋白自述等历史资料问题,成为政治热点,大量“被审查者”也纷纷写下自述材料,被要求“不准丑表功、不准攀领导、不准埋钉子”(见《李一氓回忆录》),恢复名誉后成为自身回忆录的“雏形”,可谓五味杂陈。还有一类作品,往往作于尘埃落定之时,虽然自我吹嘘美化、歪曲事实、诋毁对手甚至思想“放毒”都在所难免,但勇于披露私密,揭举矛盾,也由此把握了另一种“真实”,堪与“正史”相发明。

从孙武提出“五间”理论至今,间谍世界已经发生了翻天覆地的变化。美国“国家安全局外包公司分析员”斯诺登横空出世后,他的回忆录《永久记录》也已出版,书中称“我这一代不只是重新设计情报工作,我们全面重新定义情报。对我们来说,重要的不是秘密会晤或暗中交换消息,而是数据”。但不管世界如何变化,人心人性总是不变的,在权力与欲望的阴影笼罩下,“背叛”与“效忠”的戏码总在不断上映,此处的叛徒,也许就是彼处的英雄,今天的鲜花,也许就是明天的悬剑,还是以勒卡雷的话作结吧:“间谍生涯和小说写作其实是天造地设的一对。两者都要随时准备好去窥视人类的罪过,以及通往背叛的种种途径。”