近代史研究︱科举存废与近代江南乡村社会流动

资本、文化与生活:社会环境的空间差异与乡村社会流动停滞

自明代中期以降,江南出现了士绅地主的城镇化,到晚清已经基本成型。这一历史现象的背后也是资本、文化重心的城镇转移,致使城乡间整体差距不断扩大。缺乏经济基础、文化环境衰败以及生活环境鸿沟共同造成了近代江南乡村难以通过科举实现社会流动的历史现象。

在传统社会,政治权力与经济利益呈正相关,而经济基础又为通过科举获得政治权力提供必要支撑。马克思指出:这样的时代,“权力也统治着财产”。刘泽华认为,专制权力在传统社会中起着支配作用,权力超越和支配经济,“只要有了权,一切东西都可以源源而来”。“功名获得者的个人社会——政治作用和地主——绅士家庭的经济作用是不可分割地结合在一起的。”因此,那些通过科举获取一定层次功名者往往与“地主”身份合二为一。士绅地主的居地空间与中举者的地理空间分布紧密相关。一些学者深受20世纪二三十年代著述、调查、档案等资料中关于地主居住城镇叙述的影响而认为,江南地主大规模城居化源自这一时期,或者说在此时更为明显。虽然也有人注意到,明清之际江南就有大量地主住居城镇,但往往缺少较长时段的考察。他们限于研究时段、文本年限等因素,强调近代以降,特别是废科举后,士绅地主的城镇化。

早在万历年间,来自嘉兴的官员、画家李日华就在日记中写道:“今士夫乐市居之嚣华,厌田里之俚朴。”据崇祯《松江府志》载,明代中前期,“乡大夫多有居城外者”“或村镇”,此后受“倭患”影响,“士夫多谋城居”,渐渐“缙绅必城居”。这一历史进程也推动了城市空间布局和官宦宅第风格的演变。明代前中期,“城中房屋不甚高,正德时城内多田,草房盈目”;至中后期,“甲第遂崇比矣”。明初那种“俗尚清雅”之风到后来竟“无一二存者”,“居必巧营曲房,栏楯台砌,点缀花石、几榻、书画,竞事华奢”。生活于明朝中后期进士出身的王庭就指出:嘉兴府“乡镇中乡绅富户少……近城乡绅富户多”。

雍正年间进士,来自常熟的赵锡孝有语:“江南烟户业田多,而聚居城郭者什之四五,聚居市镇者什之三四,散处乡村者什之一二。”乾隆《长洲县志》在述及苏州府漕粮时记载:“苏郡完漕惟近城各户自行兑交,其各乡大户甚少。”这也从侧面反映了区域士绅地主城镇化的实态。乾隆年间刊印的《吴郡甫里志》写道:“国朝百有余年,太平翔洽,生齿日繁,土著安乐者田不满百余亩,余皆佃农也。上田半归于郡城之富户,里中间有二三饶裕之家皆自为撙节而成。”在上海县西林村,乾隆时期的史料记述:“吾乡之人,官尊家植,往往去郊即城。”即一旦中举为官就举家迁城。自小生活在南京周边的方苞在给朝廷的奏疏中称:长江下游地区,“计州县田亩,百姓所自有者,不过十之二三,余皆绅衿商贾之产。所居在城,或在他州异县,地亩山场皆委之佃户”。在生活于清前中期、后半生定居南京的吴敬梓描写的范进欲参加乡试而遭到岳父胡屠夫言语羞辱的场景中,胡屠夫说:“这些中老爷的都是天上的文曲星!”而现实中的案例就是城里张府的老爷们。后来,无论是身居乡间的范进中举还是范母去世,来往范家的士绅,居地空间都离不开一个“城”字。当居乡的范进考中举人,接受张乡绅赠送的宅第后,也举家迁居城中。

陶煦对19世纪中后期江南部分乡村的实地考察发现:“夫老稚勤动,男妇况瘁,三时无论矣……都计十室之邑,鲜一二游手也,亦极治生之事矣。而服食日用,窭贫空乏日以甚,终岁不能支一家。”为何在世人眼中富饶的苏州一带,乡民终岁勤劳却难保衣食无虞?陶煦认为,根源在于,农田“十、九与富绅共有之也”,而这些富绅几乎全部为“城市之户”。同一时期,《申报》上一篇谈及苏州乡村妇女多往上海做佣工的文章强调了苏州府地区的城乡差距:“苏州则世家巨族皆在城中,无有居乡者……要之城乡悬绝太甚。”虽然论者关于苏州乡村衰败的叙述源自其对上海受雇佣妇女状况的推测,但有关苏州地方精英皆居城镇的说法在一定程度上说明了这一现象并非一朝一夕,更不是一般认为的江南乡村精英离村是废科举后甚至是20世纪二三十年才兴起的一种社会现象。

因此,可以认为,到了晚清,江南士绅地主的城镇化可能已经基本成型。将这一现象视为20世纪前中期产物的观点,其实看到的更多是明清时期社会实态的一种呈现。20世纪前中期,对江南乡村调查所看到盛行的“地主城居化”,一方面是明清以来社会形态的延续,另一方面是城中富户对土地投资的一种产物。

在陶煦考察的部分江南乡村,这里的地权日益集中于城镇富绅,个中缘由不是地主的城镇化,而是城中富户对田产投资的结果。这一趋势在太平天国战争以后日益明显:“金宝庐金转瞬灰烬,惟有田者岿然而无恙,故上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。然则田日积而归于城市之户。”出身寒门、世居无锡城、中举后长期在外为官的薛福成,逝后留下6000亩田地。对属于城居地主的薛而言,如此大规模的土地积累显然是对乡村土地投资的产物。20世纪20年代中期,乔启明对昆山的乡村调查得出,昆山地主“多世居于外,且为当地之大地主”。同一时期的宜兴农村,由于都市富户的投资,土地所有权也多归他们。在嘉定县钱门塘乡,民初的史料同样记载:“业户多系他处富绅,乡民佃田耕种。”即便在经济发展起步较晚的江北南通,当时的农村调查也显示,买田者“多为城镇中暴利致富之商人”,而售田入城经商者则不多见。

在嘉兴,城居的谭日炘在太平天国战争后“承祖命”“于平湖县购田千余亩”,并在郡城购地建慎远义庄管理义田。20世纪30年代,学者对杭县上泗区农村的调查发现,农民的租田“绝大部分是杭州市区内的官商们所有”,“远在五十余年或八十余年前,那些官商们委托了可靠的人来本村大批地收买”。1935年,国立浙江大学农学院的学生对嘉兴的调查发现,在四区塘北乡有1万余亩田属于绍兴人的地主集团。1933年,学者对崇德县的调查表明,地主大部分是镇中的商人,甚至有些来自海宁,如民初海宁清末进士就在这里买去百余亩土地。张乐天的调研得出,解放前海宁共有地主1431户,户均占地57亩,除了几个拥有千亩土地的大地主外,绝大多数是占地40亩左右的小地主。需承担赋税的地主,如果仅靠收租,充其量只能过着清苦的生活,这些地主形成的原因主要是起初赴城的一些农民致富后向农村投资土地的产物。原农业部副部长、建国初负责华东地区土改的刘瑞龙也指出:建国前,江南“出租土地的人们中间……有一部分还是外地工商业者在本地购地出租的。”

类似案例中的城镇地主,显然并非原本就是土地占有者的乡居地主,而是城居富户对土地投资的产物。研究表明,近代江南的城居地主向农村投资田地的现象非常普遍,从而推动了工商资本的积累与转化。而有学者将这些利用土地资本投资于近代工商业的实业家视为来自乡村的地主转化而成的观点,其实并不准确。

士绅地主的城镇化,也是资本的城镇化,缺乏必要的经济基础,是这一时期江南乡村社会流动停滞的一个重要原因。因为,通过科举实现社会流动要求应试者长期脱离体力劳动,需要大量时间集中于科考准备。在竞争激烈的江南更是如此,需要相当的经济基础作为支撑。研究发现,清中期以降,处于一般经济生活水平的平民获得初级科名的几率已经大大降低,而对于那些出身贫苦又非书香之家的百姓而言,要想考取最低级别功名已近乎不可能。

周荣德指出:士绅阶层对农民的统治得以长期延续的重要原因,是他们主要来自富有家庭,而“一个种田的农民却常常要经几代时间才能爬到这个地步”。这一上升过程还要有稳定的经济支撑,即便如此,难度依旧非常之大。祖上来自徽州的潘世恩家族,在江南经商发家后,定居苏州城,后决意业儒。但这一过程是漫长而残酷的,潘氏一族经过五代人约100年的前赴后继,直到潘奕隽高中进士,才实现家族夙愿。据民国时期家居无锡城的周藩所述,其祖父辈继承曾祖家业,每人分得30亩租田,“不足自给,然皆读书应试,又累试不售,兄弟相戒勿令后人读书应试”。到了周藩父辈时,兄弟11人皆十三四岁就习贾而无业儒者。周藩这一代,兄弟辈11人中,只其一人从事举业,余皆经商。作为家中独子,父亲又经营布肆,故而能够为其提供足够的经济支撑。而父亲对他最大的期望也只是考个秀才,“既为秀才,父愿已足”。但到他20岁时,在举业上一无所成,却“所费极巨……资用不足”,不得不外出授徒。《锡金游庠同人自述汇刊》所辑无锡地区1871年辛未科至1905年乙巳科共24科83名秀才中,少数来自乡村的士子,也几乎全部出自官宦人家或殷实之家,且多数长期负笈于城镇。这也反映中举与家境的重要关联。正如生活于杭州湾余姚蒋村的蒋梦麟所言:“穷苦人家的子弟请不起先生,因此也就注定了文盲的命运。”

有人认为,在传统经济文化发达的江南,农村通过遍设义庄为一般农家子弟的举业提供了必要保障。但范金民的研究表明,即便是义庄最为盛行的苏州地区,其53.5%设于城市,24.1%设于市镇,只有22.4%分布在农村。像吴县、长洲县、元和县更是有近90%的义庄坐落于城市。据徐茂明统计,在清中后期义庄得以普遍发展的苏州,直到清末也仅有200个。按义庄保障人口的数量而言,总共只能惠及10万人,尚不及总人口的2%,更不用说在人口总数占据压倒性比例的广大农村地区了。在义庄最为发达的苏州之外,像常州府的武进、阳湖二县总共仅有两座义庄。这也表明早在民国以前江南地主的普遍城镇化。因此,义庄对农村的保障功能并不具有普遍性。其实,在一些家族内部,即便有义庄,其得利者往往也只是一小部分富裕群体。如钱穆故乡的怀海义庄,不出几代,庄产即由富三房轮管,“他者”不得过问,结果,五世同堂一房中的贫困孤寡难以得到救恤。

士绅地主的城镇化推动了城镇整体文化环境的优化,反之也吸引了更多该阶层的成员,加剧了城乡人文环境的差距。清代以前,村居往往被视为一种美德,一些从乡村走出的官员致仕后多数会回归故里。据明人冯梦龙的《智囊全集》记载:松江府人张悦世居草野,任官后,家人以居城方便,遂于城市购房居住,张得知后曰:“吾子孙必败于此!”果然,后来张悦6子中有5人荒废了家产。冯梦龙对此评价:“信乎城市不如郊郭,郊郭不如乡村,前辈之见,真不可及。”冯氏的著述在当时社会具有相当影响,书中内容主要取材于同时期的社会生活,因此在一定程度上能够反映江南部分士人对待城居的态度。生活在明代前中期的昆山人梁纨,由乡举官至同知,后“致仕乡居,检身治家,克循矩度”。活动于明代中期的太仓双凤里村进士周在,罢官后,“屏迹乡居,不入城市”。同一时期,受旌表载入《临安县志》的郎氏,在有关其短短数语的记载中就有“训其子曰家居城市易入嚣凌”的话语。这都说明类似风气在当时社会受到一定推崇。

但是,到了清代,特别是近代以后,随着城乡差距扩大,江南士人对待城居的态度有所改变。孟森指出:“清一代学人之成就,多在书院中得之。”对于乡村子弟而言,要取得理想功名,仅入私塾还不够,往往要经历府县一级的书院教育或在城镇塾师处求学。故而,居住城镇也是实现举业的重要条件之一。早在明末,常州的庄起元就谈道,对于有志科第者,“乡居不便附学”。清前期长兴县的张僎,“好读书,因乡居僻陋,常负笈游诸名士门”。乾隆年间受到旌表的海宁沈氏,在其夫早逝后,独自抚子,待子成,“立迁居城市,俾便于就师,不稍事姑息”。同一时期,苏州进士蒋基在其自叙年谱中记载:“为课外甥……从城外迁居城内旧学前。”嘉庆壬戌科(1802)进士、杭州府人王楚堂祖上原居乡村,其曾祖为国学生,“勤治家计,课子弟尤严”,后来“以乡居隘于见闻,移居城中平安坊小夹道巷”。1824年,家居德清县南埭村的俞樾年仅4岁,其父“为苦乡居闻见无,从此尘封南埭屋”。他在著述中写道:“道光甲申,余止四龄,而先兄壬甫则十一岁矣,以乡居不能从师读书,乃迁居仁和之临平镇……穷乡寡闻见,经师无由得。”

清代中后期曾任杭州知府的刘汝璆指出:“今课士之法可谓密矣,科场之外又有书院、学官之课,然乡居之人或不能肄业书院而学官月课近已视为具文”,从而反映乡村环境对于读书上进已极为不利。1878年,当殷葆諴随家人从广东回到故乡江阴申港镇附近的缪氏大村时,母亲为其读书事所急,托宗亲择师,“奈无相当之处”,最终只能前往近城的夏港求学,每年“修膳费共三十二元,节礼在外”。所从之师,也仅是一县学禀膳生。在一镇地域范围,竟难以找到一位拥有最低级功名的士子为师,还得携不菲资金前往近城之地,方能求得,可以想象当时江阴乡村文教衰败之一斑。乾嘉时出过进士的殷氏一族,此后“竟无一童生,文运日衰”。即使曾家境优越,但长期求学,短短几年已举债,以至于获得参加乡试这样宝贵的机会,殷氏也意欲放弃,最终靠宗族捐赠才成行。清末苏州进士王季烈在劝诫子孙勤俭持家的文章中谈论江南士子与北方士子的区别时指出:江南士子“不若北方乡居之士半耕半读,不用一媪一仆。”王季烈持此观点的前提是,其家祖居苏州城,此为“江南富庶之邦”,士子多家境优越,与北方士子多出自一般乡村人家形成强烈反差。同时期无锡张巷村的张时良从上海广方言馆肄业归来后,其父虑及村居环境,命他居镇读书。当时,钱穆的父亲为其兄弟学业计,举家迁至荡口镇。

20世纪30年代南京国民政府行政院农村复兴委员会对江南乡村走马观花式的调查提到,“我们跑过的乡村并不少,碰到中学生却是第一次”。有学者据此认为,自南宋以降作为中国文化重心的江南,其乡村教育尚且衰败至此,更遑论其他地区。这一叙述也被相关研究者视为当时士绅或知识分子城镇化、乡村文教走向衰败、社会权力异化的重要依据。其实,通过我们上述梳理发现,这一现象既不像滨岛敦俊认为的形成于明代中后期,也不是现在绝大多数研究相关问题的学者所述及的到了废科举后才出现的,而是肇始于明代中后期,到晚清基本成型。后人所看到的只是一种历史情境的延续,绝非这一时期乡村社会变迁的主要成分。

除了经济、文化环境的差距,城乡生活环境的鸿沟也体现得非常明显。乾嘉之际,当家居苏州城的沈复之妻陈芸因事触怒公公而被赶出家门,正谋何处安身时,陈芸一无锡乡间盟姊遣家仆来邀。其令家仆所带的一句话亦能反映当时人们观念中的城乡之别:“倘夫人不嫌乡居简亵,不妨到乡。”《儒林外史》第20回写道,匡超人到京里做官前,要将其长期生活于杭州城的妻子安置回浙南乐清老家待一段日子,他的妻子说道:“你叫我到乡里去,我那里住得惯?”虽然她在匡的再三威逼后去了乡下,但不久即因“过不惯……乡下的日子”病倒,加之“乡里又没个好医生”,因此,“病了不到一百天,就不在了”。

江南城乡生活环境差距在太平天国战争时期反映得尤为突出。当江南城市陷入战争恐慌时,很多常熟城中的富户纷纷避居乡村。可“城中人避居乡村,茅屋低隘,娇养性成,不惯苦,每染暑疾热疮,由此大半回城矣”。杭州人陈文斋亦奉继母避居乡村,但“以继母病,居乡不适”,又冒着生命之危返城,不久城陷丧命。战乱年代,面对乡村鄙陋,避难者甚至不惜冒生命之危重返城市,这也反映了江南城乡差距之大。大约同一时期,家居吴县蠡口的顾熙仁就因其父患虐痢“乡居无医可延”而“沥血书疏愿”。1904年,家居江阴乡村的殷葆諴“慈亲复病,乡村医药难求,二子假期舟车往还不便,端阳节后已为移家之预备矣”,随后举家迁居南京城。江南城乡生活环境的鸿沟,自不待言。

制度束缚破除与区域优势彰显:乡村社会流动的推进

施坚雅认为,在中国传统社会,基层社区不像中美洲、爪哇或印度尼西亚是一个个村落,而是市场。王朝处于强盛时期,国家是一个高度流动的体系,农村社区外部具有政治、经济、文化等一系列上升机会;反之,则成为一个渐趋封闭的社区。且不论传统中国社会基层社区是村落还是市场,但有一点是可信的,就是王朝衰微时期,地方力量的相对增长会形成大小不一的割据或封闭区域。无论是东汉的豪强地主、唐代的藩镇割据、19世纪中后期在淮北地区日益兴起的围寨,还是民国时期匪霸权豪鱼肉的关中,都是封闭社区的典型案例。伴随着国家对地方的妥协或权力的渗透,往往形成集政治权力和社会权力于一身的利益集团,即便历史的车轮已驶入近代,但淮北、关中等地区却倒退至封建领主社会。废科举后,在一些区域出现基层权力异化现象,其原因就是主要上升路径的突然断裂,导致基层社区封闭,加之国家权力渗透,致使利益集团强化对社区内部掠夺。在江南,乡村社会通过科举实现社会流动已有名无实,废科举不会产生所谓的上升性流动断裂的困境;相反,废科举代以新式教育,举额限制破除,社会环境变迁,特别是独特的地缘优势,都为乡村社会流动提供了契机。

基于前述学者所提出的科举与乡村社会流动具有密切关系,因此通常认为,废科举致使依靠其作为主要上升阶梯的乡村士子产生极大恐慌。特别是华北士子刘大鹏日记中有关废科举前后个人心路历程的记述,几乎成为后来研究者的必引话语。字里行间流露的是恐惧、彷徨、无奈与绝望。同样,对生活在湖南乡村的蒋廷黻而言,也有类似的感知。他在回忆录中写道:“二伯从城里回来,外表很严肃,好像发生了什么大事似的。后来,有一天他对我和哥哥说:‘皇上已经决定废科举,再继续读旧学堂已经没用了。以后你们一定要进城里的新学校。’”在李宗黄的记忆里,当清廷废科举、兴学校的消息传到云南时,生活于农村,自幼担负着父亲“望子成龙”重望的他顿感“这对于我们十余年寒窗苦读,满心只想从应试谋进身之阶,为国家效力的读书士子说来,无疑是致命的打击,全盘的绝望。科举一废,那些四书五经还有什么读头呢?未来前途又将如何改弦易辙,另作安排?在我们的内心中形成极大的苦闷,和无比的彷徨”。

但在江南,农家子弟几乎无法通过科举实现社会流动,故而废科举对他们而言并无实质影响。所以,对待废科举,他们大多呈现与山西、湖南等内地乡村士子截然不同的态度。而随着权威的来源转向新式学堂,无论是对于少数有能力从事举业的乡村家庭还是一般农家子弟,都带来了新的社会流动机遇。1903年,来自江阴乡村的殷葆諴就表示:“科场不废,学者犹作举人、进士想……余今年即令同儿入中正街私立思益学校。”据无锡张巷村的张时良自述,尚在光绪初,其父有感“欧化渐东,西学昌明”,将其送至上海广方言馆专习数学。在荣德生的记忆中,废科举后,在新式教育发展尤为先进的无锡,士子并未有任何恐慌而是皆入新学,“至日本、英、美留学者亦不少”,“回来考试,将给举人、进士”,“当时为父兄者,尚重功名,均望子弟转新科举为显扬”。

市古宙三认为,由于士绅——文人阶层的特权源于科举,这一制度变革势必遭到他们的反对,但兴学堂又为这一群体提供了获取相似权力的新路径,故而士绅应对废科举的一条重要举措是办学堂。因此,科举制的废除被迅速接受,其本身就反映这一重大制度变迁对特权阶层并无实质性影响,而只是换了一套衡量权威的标准而已。江南自南宋以降已成国家经济文化重心,但为了有效地制衡地缘集团力量,强化社会控制,明清两代政府对初级功名和乡试举额都有严格的限制,从而极大地制约了江南士子的社会流动。所以,这一制度变革对江南而言更可能是一个重要契机,不仅使得家境较好的绅士阶层通过兴办、转入学堂,有效地转化废科举可能造成的制度困境;同样,对城镇发达的江南来说,能够遍设学校,推进社会流动;加之现代工业发轫等因素,都是推进乡村社会流动的重要原因。

江南的历史与地缘因素使得这里成为中国近代化的先行者与领先者,其整体水平大大超过其他地区,文教事业即是其一。在苏南,1950年土改调查报告指出,“苏南文化教育事业也较发达”,以苏州、常州、无锡为最。相关县份“每乡平均有学校五所至八所,有学生四百至五百多人,有些乡村,差不多每个行政村都有一所小学”。在浙北,据曹锦清等人的农村调研估计,20世纪三四十年代这里的小学普及率接近50%,而在靠近小集镇的陈家场村更是达到60%。

实业家办学在当时的江南农村也较为普遍。据钱穆所述,在商业发达的江南,很多商人经商有成后,往往会在家乡兴办中小学,“指不胜屈”。无锡更是开江南风气之先,早在戊戌政变前就有新式学校的创办,“为全国地方兴办新式学校之开始”。基于此,童年生活在无锡乡村的钱穆谈道:“余之幼年,早获投入新式小学读书,亦受此风气之赐。”存在决定意识,这或许也是钱穆在学术生涯中高度赞扬中国传统文化的重要缘由。具体一些案例,已有学者研究,此不赘述。

江南新学的整体基础较好,对于有能力从事举业的家庭而言,他们可以将子弟就近送往教育环境更好的城镇甚至海外以获取新式权威。通过对废科举前后无锡62名秀才的个人处境与他们子女的社会流动状况的梳理,我们看到,这些生员一般都历经10余年甚至20余年才取得科举时代最低级别的科名,由于无法做官,往往只能以授徒为业。而在废科举后,凭借扎实的国学功底,他们可以较为轻易地在兴起的新式学校中谋得一份教职甚至是领导职务;一些人由于长期受江南新学之风影响,本身就拥有较好的新学功底,废科举对他们的角色转换没有实质性影响。其中关于来自乡村秀才的子女们有明确记载的,往往都通过接受更好的教育,取得了较为优越的职位,跨入了社会中上阶层。这种社会流动对于很多家庭而言,是科举时代难以想象的。科举制的废除对来自乡村底层士子的家庭整体来说,并非阻碍社会流动,反而可能是推进了流动。殷葆諴在废科举前(1903年)已将儿子送往南京新式学校,次年,他发现仅仅申港周边殷姓子弟就有十三四人入学堂肄业。江南风气已开,“学堂遍设”也被乾嘉以来举业日衰的殷氏家族视为“继家声”的重要契机。无锡丁巷村的丁氏一门,为地方名门望族,祖上多出进士、举人,但在乾嘉后几乎绝迹。废科举之际,该族就有许多子弟入海军、陆军、警察等新式学校,亦被赋予家族“既衰复振”的极大期许。

一般乡村人家的社会流动也有了突出反映。据来自无锡杨亭的诸祖耿所述,在其故乡,废科举前读书人极少,仅他的父亲和一位族兄勉强算得上读书人。而他个人后来的成功就得益于新式学校的设立。在无锡七房桥钱氏家族,科举时代,就是族中极富有者,子弟教育亦不堪言。废科举后,族中三义庄斥资创办小学,结果“阖族群子弟及龄者皆来学”,从而走出钱穆、钱伟长等蜚声中外的名人。在20世纪30年代的无锡堰桥前村,虽然乡村居民以务农为主,但“他们大都受过教育”,甚至受过高等教育及留学国外的亦不在少数,尤其以胡敦复、胡明复、胡刚复三位博士为代表,皆为“著名的数理学家”。

民国时期嘉定东乡的方志对比了废科举前后民众受教育及以此实现社会流动的状况:

在未有学校前,普通入简陋之私塾读书五六年,少者二三年,贫寒者无入学机会,富有者虽有十年窗下之说,然不多见,且祇死读四书五经,一般多知识浅陋,社会文化低落,少杰出人才。科举时代,得入试场,正如凤毛麟角,能入泮者千万人之一而已,东北部尤少。学校兴后,经周安仁、范云六等竭力开设学校,鼓励青年入学后,乡人不但争送子弟入小学,且多业中学、大学,重视实学,于是知识程度提高,乡风丕变,社会文化蒸蒸日上。

在这里,旧时女子极少识字,后来有入小学者,渐渐增多,“且有毕业中学、大学者”。在求学者中,“间有中等农校毕业之技术人才,多外出服务”。在桐乡乌青镇(今乌镇)也有类似情形:

近自甲乙科废止,学校林立,男女均须识字读书,乡村亦设乡校,农民虽务耕织,而年幼者由中学而大学并多出外谋生;女子在中等以上之家亦有入中学师范大学各校,天足革履,时装旂服,间亦得于商学界占一席焉。

据自小生活于乌镇的茅盾回忆,虽然故乡极重科举,但西学之风早已吹入乡间,其父至迟于19世纪90年代初已接触新学。5岁那年(1901年),父亲没有让他进家塾学习纯旧式知识,而是和母亲一起给茅盾讲授上海出版发行的一些新式书籍的知识。大约是在废科举同年,镇上就建立了初级小学和高等小学。1907年,当茅盾自初级小学毕业转入这所高等小学时,他发现,这已是一个十足的中西学校,课程涵盖国文、英文、算学、物理、化学等。这也为其后来的学业生涯起到良好的奠基作用。出生于嘉兴石门湾的丰子恺,其父丰鐄乃当地数十年来唯一一位举人,废科举后,丰子恺就学于镇上的新式学堂,后留学日本,终成一代名家。对浙北边缘一个乡村的调查发现,解放前,村内家境较好,获得中高等教育的人,“可以进入城镇工商界的上层,也可直接进入教育界”。

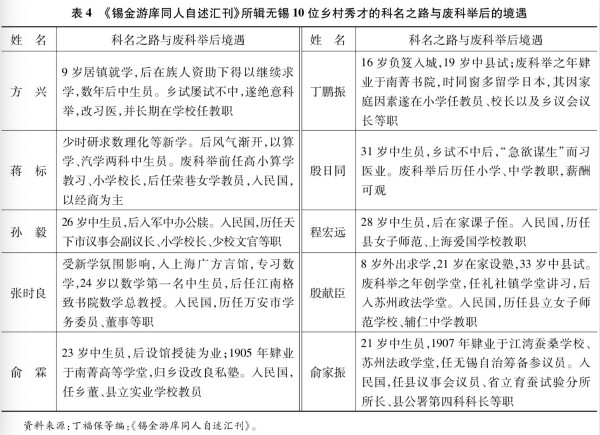

此外,通常认为,废科举对乡村士子产生重大冲击的一个主要缘由是此举使得传统知识不再被重视,底层士绅(秀才)失去生计,导致他们开始劣变。但是,这一认识与江南的实际并不相符。对江阴的调查表明:“我邑自前清科举废,学校兴,向之谋塾师生涯,在社会上占一席之地者,除少数冬烘头脑者外,余皆纷纷改业,稍有国文根柢者,且于民元二年间,入师范传习所或讲习所肄业,毕业后回里,相继创办学校。”我们不妨检视《锡金游庠同人自述汇刊》所辑全部秀才中的10位来自农村者,看看他们的科举之路及废科举后的境遇,见表4:

需要特别强调的是,这一时期江南工业化迅速发展,而工业文明对社会流动的大规模推进是其与传统农业社会最大的不同点之一。民国时期,刘大钧对上海工业化的系统研究已发现:

大都市工业化之结果……即纵的社会流动——职业承袭之变动——亦非常激烈:因在工业化进展之社会,社会之层化尚未固定,如有能力与机会,均有‘打条出路’之可能。故乡野佃夫,至父母目不识丁,或知识浅陋。而子女则学业深造从事于自由职业者,则为数更多,多中小学教师,教会工作人员、银行公司职员、电影明星等人物,实不少具有此种来历。

在江南,工业文明推动乡村社会流动的规模化发展主要体现在四个方面:农业人口的工人化、更多的职业种类与就业机会、工商资本家对农家子弟的培养以及农民进入新的权势阶层——资产阶级。

结语

在一个几乎以科举作为唯一社会流动阶梯的传统社会,这一路径的突然中断,会切断以血缘、地缘为纽带的农村社区与外部世界联系,致使区域渐趋封闭。在这样的社会环境中,伴随着国家权力渗透,往往会给地方精英加强对区域内部的榨取披上“合法”外衣,进而引发一系列灾难。相关史实在华北、华中等地区已经得到大量验证。但这一灾难绝不仅仅是废科举在近代所造成的独特现象,就其本质而言,它是传统中国社会农业生产方式所造成的。在这样的时代,政治权力支配社会。废科举后,部分地区土豪劣绅继起,乡村社会权力异化,不过是“继承了历史传统里最污秽的一面”。故而,用“国家政权建设”话语体系来阐释近代中国乡村社会变迁还需谨慎。

对江南的统计分析发现,有清一代,特别是中期以后,伴随城镇化发展,经济文化资源逐渐向城镇转移,城乡生活环境的鸿沟不断扩大,真正能够通过科举实现个人社会流动和家庭地位实质性变化的中举者有近95%来自城镇。考虑到当时城乡人口比例的巨大差别,科举对于江南乡村的社会流动,特别是对于普通农家子弟的社会流动已经没有实质性意义。甚至最低级别功名的秀才也极为稀少。基于此,科举制的废除并未对江南农村社会流动造成现实的制度困境。相反,废科举后,随着传统时代举额限制的破除,凭借区域经济文化的独特优势,乡村社会的读书人不是减少而是增长了,并借此推动了社会流动。即便农村中那些曾经通过数年、数十年寒窗苦读而艰难地考中最低级别功名的士子,在废科举后往往都获得了更好的上升路径。

江南作为中国现代化的桥头堡,19世纪后期至1937年全面抗战前处于从传统农业社会向现代工业社会的转型期,在这一时期,江南的工业化得以迅速发展。这一转型对于乡村社会流动的推进绝非科举制所能比拟。因此,在江南农村,除了农民的大规模工人化,走出了像荣氏兄弟、刘国钧、章荣初等一批在中国近代史上具有举足轻重地位的实业家,而这一群体往往也重视乡村建设,培养农家子弟。其他如职员、教师、教会工作人员等自由职业者更是难以计数。现代工业文明对乡村社会流动的巨大推动恰恰是其与传统农业社会的最大的差异之一。

进一步而言,受工业化吸引,农民大规模离土离村,有利于破除传统社会的各种依附关系,而这一点也是包括马克思主义经典作家在内的学者所共同认可的工业文明之世界性意义。因此,即便在学者笔下,乡村社会权力异化的重灾区华北,也能看到受青岛工业化辐射的台头村向我们展现出另一番近乎完全迥异的风貌。废科举后,在工业化勃兴的江南,其乡村社会权力走向并不像一般认为的,成为土豪劣绅的世界,而是走向解除人身依附关系的现代社会。

(本文首发于《近代史研究》2020年第4期,原题《科举存废与近代江南乡村社会流动》,作者李发根为安徽大学历史系讲师。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)