新中国接收日本战犯70周年︱1950年7月的中苏战犯移交

1950年7月,新中国政府接收了苏联政府移交的969名侵华日本战犯并将其关押在抚顺战犯管理所。经过管理和教育,这批战犯实现了对日本侵华战争的认罪和反省,并明确认识到自身的加害责任,获释回国后与同期获释回国的原被关押在太原战犯管理所的百余名战犯成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”),该组织以“反战和平·日中友好”为宗旨,作为战争亲历者,部分战犯终其后半生在战后日本社会站在加害者的立场上进行战争证言,同时开展中日友好活动。

关于七十年前的中苏战犯移交,日本学者高尾荣司认为:苏联向中国政府移交的近千名日本战犯,是在苏联政府抓捕的60万人中以六百分之一的概率“选拔”出来的,是新中国成立初期毛泽东为联合日本制衡美国向斯大林索要的。20世纪50年代初,虽然共产党夺取了政权,但蒋介石的国民党实力并未消失,世界在关注着中国最终的政权花落谁家。美国支持国民党,而欧洲各国也对蒋介石政权给予同情。在这种情况下,毛泽东认为有必要做日本方面的工作。毛泽东考虑将这批战犯接到中国,对他们进行“人间改造”,然后放回日本用于内政外交,故接收时采取高规格的接待。“人间改造”就是“洗脑”的别称,这些人是日本对战争产生“谢罪”思想的源泉。这种做法是中国共产党的精髓,非毛泽东莫属。管教吴浩然精通日文,被中共公安部派往抚顺秘密关押日本俘虏的东北战犯管理所执行战犯教育工作,等等。(参见高尾荣司出版《改造“天皇的军队”:毛泽东隐形的儿子们》,原文:《“天皇の軍隊”を改造せよ——毛沢東の隠された息子たち》,原書房,2012年。)

那么,实际情况如何呢?本文借助相关历史文献进行简单梳理。

关于中苏战犯移交,在苏联相关档案解密之前,国内主要引用抚顺战犯管理所原工作人员的回忆,如1949年12月至1950年2月毛泽东访苏期间,“斯大林同志考虑到中华人民共和国已经成立,为尊重我国的国家主权,维护我国的合法权利,决定把苏联在第二次世界大战中俘虏、关押的,在中国犯有战争罪行的1000多名日本战犯和伪满战犯全部移交给我国,由我们作为主权国家自行处理”(全国政协文史和学习委员会编:《回忆改造战犯》,中国文史出版社,2013年,第3页)等。口述历史需要实证加以确认,但确是历史研究的重要线索。

据现有资料,新中国对日本战犯的接收可大致梳理如下。首先,早在1949年11月,新中国成立后不久,苏联政府便向新中国政府表示愿移交日本战犯,但中国政府对此没有明确答复,才有1950年1月1日时任苏联驻中华人民共和国大使H.罗申“遵照苏联外交部长维辛斯基的指示”拜会“中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东同志”时再次提到这个话题,“问毛泽东同志是否知道苏联政府在11月份表示的愿望,要向中国政府提出移交几百名日本军人,以追究他们在中国所犯下的罪行。”对此,毛泽东表示:“中国政府原则上要接收这些战犯,并审判他们的一切罪行。但是,考虑到这样一种情况,现在中国人民的注意力都集中在消灭国民党残余分子方面,而且中国的诉讼程序还没有准备好,在人民对此还没有准备的情况下,中国政府还不能在最近的时间里开始审判工作,因为这样做达不到应有的政治效果。此外,在此之前,中国政府应准备好对国民党战犯的审判工作。”基于这些考虑,“预计从苏联国土上接收战犯一事,可以在半年以后进行。”希望“苏联政府将这些战犯在苏联国土上关押到1950年上半年。如果可能,多搜集些对他们的审判材料。从下半年开始,我们就将接收他们,并进行审判。”(沈志华主编:《俄罗斯解密档案选编 中苏关系》(第二卷)(1949.3-1950.7),东方出版中心,2015年,第208页)由此可见,接收苏联政府移交的日本战犯并不在毛泽东访苏的重要议事日程之中。

H.罗申的工作报告中显示他与毛泽东会谈的翻译是师哲,但师哲晚年在接受新井利男的采访时对移交日本战犯一事表示并不知情(〔日〕新井利男資料保存会編《中国撫順戦犯管理所職員の証言》,梨の木舎,2003年,58頁)。从文字看,H.罗申与毛泽东会谈时用的是“日本军人”,新井利男与师哲谈话时使用的是“战犯”,是否因为词汇的不同,当事人早已离世,无法考证。

国内对于接收日本战犯的最早记录是1949年11月17日时任总理周恩来给时任中共中央东北局书记、东北人民政府主席、中国人民解放军东北军区司令员高岗的电报(中共中央文献研究室、中央档案馆:《建国以来周恩来文稿》(第一册)(1949年6月-1949年12月),中央文献出版社,2008年,第554页)。全文如下:

高岗同志:在苏联住着的数百名日本俘虏和被禁闭的日本人,根据苏联现有材料,证明这些人在反对中国和平居民与中国人民解放军战士的行为中是犯了罪的。如果苏联引渡给我们,并准备对其起诉,请你考虑东北有无这样的地方可以收容数百个日本战俘,并利用那个地方组织特种法庭进行审判。

从中可以看出,这批日本战犯之所以移交给中国政府,前提是在中国犯了罪的,且苏联政府已掌握一定程度的犯罪事实。

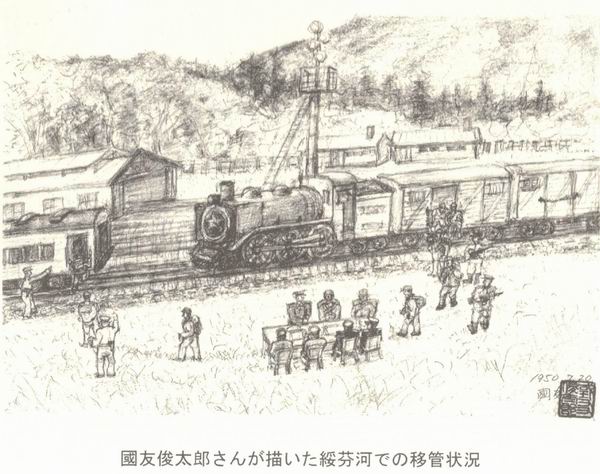

1950年7月18日,在中苏边境小镇绥芬河,苏联政府将969名原侵华日本战犯移交给中国,同时将相关资料也一并移交给了中国政府(〔日〕《中国撫順戦犯管理所職員の証言》,111頁)。国内现存伪满洲国总务长官武部六藏于1946年8月30日于伯力市撰写的笔供等,时间上应该是1950年7月苏联政府移交时的资料。苏联方面提供的罪行资料,为日本战犯的认罪与反省奠定了基础。

1945年8月日本投降后,苏联在西伯利亚关押了60万日本军人,移交中国不到一千人。为何那么多同样犯了罪的从苏联直接放回了日本,而偏偏他们被移交给了中国?这也是这批日本战犯进入中国初期情绪不稳定的主要因素之一。他们感到委屈、对苏联的屡屡欺骗感到愤怒。但是,晚年的“中归联”成员却以拥有在中国监狱的经历而感到庆幸,甚至认为“不虚此生”。“中归联”将中国的监狱称为“自我改造的学校”(〔日〕絵鳩毅:《撫順戦犯管理所の6年——監獄が自己改造の学校であった》,撫順の奇蹟を受け継ぐ会神奈川支部,私家版,2010年),他们“坚持的反战和平与日中友好的实践是基于‘人——侵略战争——杀人魔鬼——战争犯罪——战犯——人民中国的人道待遇——恢复了做人的良心’这样一个为数不多的共同经历下实现的深刻反省”(〔日〕《中帰連(季刊)》,1997年06月創刊号,発刊の趣旨)。因为如果没有中国战犯管理所的几年经历,而是从苏联直接回日本的话,他们是写不出《三光》等如实反映日本侵华罪行的手记的。这种结果应该是当时中、苏、日三方当事人所不曾想到的。

1950年3月17日的联共(布)中央政治局决议第257项,专门阐述了“关于德国和日本战俘的问题”。决定“批准由苏联外交部和苏联内务部提交的苏联部长会议关于德国和日本战俘问题的决议草案以及塔斯社关于遣返战俘工作结束的通报草案”。苏联部长会议决议第4号附件中列举了包含“原弘志、佐佐木到一、斋藤美夫、盐津辰巳、上坂胜、铃木启久、岸信健一、佐佐真之助、下枝龙男、濑谷启、有麻多罗尾、长岛勤、藤田茂、佐古龙佑、武部六藏、古海忠之、饭盛重任”等17名的“应移交给中华人民共和国中央人民政府的原日本军队战俘(将军)的名单”。同日,联共(布)中央政治局决议中所附《塔斯社关于结束从苏联遣返日本战俘工作的通报》中,塔斯社授权通报内容显示:“还有971名日本战俘因为犯有反对中国人民的重大罪行,将被移交给中华人民共和国中央人民政府进行处理。”(《俄罗斯解密档案选编 中苏关系》(第二卷)(1949.3-1950.7),第343-344页)

中国方面负责战犯接收和管理工作的董玉峰回忆,1950年3月下旬,东北行政委员会接北京中央政府指示,代替中央政府接收和管理苏联移交的日本战犯和伪满洲国战犯,接收工作就此启动。关押场所之所以选定抚顺原因有三:一、朝鲜局势不稳定,一旦发生战争可以确保战犯安全疏散;二、抚顺战犯管理所系日本于伪满洲国时期建立,基础设施相对良好;三、距沈阳的东北行政委员会、东北公安部较近,便于联系。遂将曾为国民党统治时期的兵舍和马厩的管理所重新整修,安装暖气设备、增建礼堂、医院、澡堂以及部分宿舍等,三个月后的1950年7月底,各项准备工作才基本就绪(〔日〕《中国撫順戦犯管理所職員の証言》,107-108頁;《回忆改造战犯》,第9页。)。战犯回忆录中多人讲道,他们入所时管理所尚在施工,以至于有些战犯看到修建锅炉烟囱,竟以为是中国方面将其焚尸所用的锅炉(〔日〕塚越正男:《私は貝になれない 1/1062の場合 鬼から人間への発言》,1977年8月,状況と主体・月刊誌掲載,11頁;〔日〕若月金治:《戦争の時代に生まれ、侵略戦争に参加し、冷戦の時代を経て、平和共存の時代を生きる回想録》,私家版,1992年,68頁。),此事作为关押生活的花絮成了“中归联”成员茶余饭后的谈资。此事在中方管理所工作人员的回忆中尚未见到。战犯与管教之间的由于经历不同,对事物的认识也多有不同。对于日本侵略者来说,在中国杀人灭口是司空见惯的家常便饭,如今变为阶下囚,受害者中国方面对他们如何处置都不足为奇了。可见日本侵略者对中国共产党的政策的无知。

至于所谓“高规格”的接待,应该是指运输战犯的客车和来中国后的饮食。史料显示,对于接管日本战犯,时任总理周恩来最初便指示要做到“一个不跑,一个不死”。盛夏时节天气炎热,为保证安全顺利运输,故没有使用运送兵力的货车而选择了客车,为此特别加强了警戒。战犯们吃的面包、香肠等,也是当时条件所限,为便于运输,在哈尔滨秋林公司订购了几千斤白面包、几百斤香肠。之所以给人以“超规格”,原因分析有二:一是苏联方面运输战犯用的是闷罐车,炎热的夏季,众多战犯长时间闷在蒸笼般的车内很是煎熬,相比之下,中国方面宽敞整洁的客车格外舒适;二是饮食方面,与苏联方面多年的黑“列巴”(面包)相比,中国的面包香肠自然是“超规格”了。另外需要指出的是,多数战犯在苏联的五年里一直处于慢性饥饿状态,中国政府给予的饱腹感使战犯重新找回了做人的尊严。

战犯管理所工作人员遴选方面也颇费周折。日本在侵华战争中对中国人民生灵涂炭,特别是东北地区人民与日本的国仇家恨,要寻找到能够理解国家政策、理智对待日本人并完成使命的工作人员实属不易,最终从公安部、司法部、卫生部等部门遴选了百余名思想比较过硬的工作人员。运往抚顺途中,工作人员不停巡视,医护人员及时处理战犯中出现的健康问题,成为了战犯终生难忘的回忆。工作人员将中央的政策化作个人魅力融入生活中每一个不经意的细节当中,使战犯逐渐认识到真正的中国,不断地纠正其战前和战时对中国的错误观点,也成为了日本战犯思想转变的契机。

管教人员中,需要提及的是日本学者质疑的吴浩然。吴是“中归联”成员回忆中词频最高的抚顺战犯管理所工作人员,虽与大部分年轻的日本战犯同龄,但颇受“中归联”爱戴,是被称为“兄长”或“慈父”而终生敬仰的“恩师”,至于为何受到日本学者质疑,原因有待探究。

吴浩然(1919-1993),原中国人民解放军第四野战军某部营教导员,1950年4月转业到东北人民政府司法部,被分配到抚顺战犯管理所。吴浩然幼年学过日语,后被日寇抓去当差,故有一定的日语基础,但更多是在跟日本战犯接触过程中自学的。吴的子女印象中父亲经常翻辞典学日语,直至终年。吴浩然在战犯管理所组建初期并不担任管教工作,而是负责管理方面的工作,具体负责“执行制度方面——检查执行作息时间,监房规则及了解一般情况、收集材料、翻译材料等事项。”1950年10月战犯管理所北迁哈尔滨后,吴浩然主要负责呼兰监狱七百余名校级以下战犯的管教工作。因在部队期间担任政治教导工作多年,吴在调查中发现80%的基层官兵出身于日本穷苦家庭,为稳定战犯情绪便于管理,吴浩然重操旧业,顶着压力在战犯中开启了谈心工作,为日后的认罪教育打下了基础,也恰好发挥了他政治思想工作的特长。也正是这个决定,之后给吴浩然带来了多年的牢狱之灾,但这位坚定的马克思主义者晚年获得平反之后又毅然加入了“中归联”活动之中,一同掀起了20世纪八九十年代的和平活动高潮。

优待俘虏,珍爱和平,是中国共产党的一贯政策。历史是偶然的,同时也是必然的。历史研究需要站在历史的背景下考察而非用现代人的思维揣度前人。新中国教育改造日本战犯历史,既要放在中共党史这一大背景下宏观考察,又要微观分析具体当事者,否则是很难理解的。但如果用现代人的眼光把注意力集中在某一事件上断然下结论显然是错误的,不是狭隘的历史观就是对真实历史的肆意歪曲。

(本文是国家社科基金一般项目“从日本战犯归国后和平活动透视中日历史认识的落差研究”(15BZS074)的阶段性成果。作者周桂香为大连理工大学副教授。)