夜上海④|技术、移民、负面清单促成的上海“黄金十年”

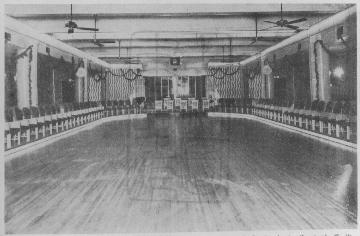

“(百乐门舞厅的)设计非常现代,有许多镍和水晶的装饰和白漆木制品。白色圆形大理石台阶的上方是主舞池。舞厅入口的上方有一个露台,那是另一个玻璃地板舞池,下面有彩色灯饰,跳舞时,我像踩着蛋壳一样小心翼翼。”

以上描述出自一篇1935年的日记,记录者是年轻的美国女孩Ruth Day,这段话被收录作Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City(《上海夜景:国际城市的夜间传记》)一书的开头。

Ruth Day描述的正是上海“黄金十年”间的夜生活,与人们在影视剧和小说中了解到的别无二致。“黄金十年”是指1927至1937年间,当时的上海从江苏的属地升格为“特别市”,直属于中央政府,着重强化城市的经济职能,并且通过《上海特别市暂行条例》终结了华界各自为政的局面。

随着技术发展亮起来的“夜上海”

讨论“黄金十年”的上海夜生活,首先面临的问题是如何界定“夜生活”这个概念。

纵观历史,中国人本就有在夜间活动的传统,习惯逢年过节在晚上举办娱乐活动,其中以元宵灯会和中秋赏月最为典型。但是,上海社会科学院历史研究所副研究馆员段炼在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访时指出,如果把夜生活的定义限定在当前政策和公众话语体系中所普遍理解的范围,本文所讨论的夜生活更多是指从室内、小家庭走到公众场合,具备更多公众性、群体性和商业性的活动。

“不是说戏曲、舞台发展到某一程度夜生活就应运而生、逐渐繁荣,夜生活的发展情况除了要看娱乐产业的发展,首先需要解决的是照明问题。如果照明条件无法满足,人们就无法在晚上聚集。”

上海的近代化过程是外力推动的结果,煤气、电、自来水等公共事业的建设也是其中之一,马路旁的消费场所在使用煤气灯和电灯照明后,就吸引到更多大众在夜晚前来游玩。以当年晚清上海最大的公共休闲娱乐场所张园为例,作为当时西方物质、科技文明登陆上海的桥头堡,张园本就因其免费开放政策和兼具多种游乐功能而十分具有人气,1886年10月第一次试燃电灯时更是引起人们的争相围观,被视为“天灯”。

段炼提到,民国时期上海所谓的夜间休闲活动最早在白天就有。也许在人们的印象中,游园、看戏、喫茶、跳舞等更像是夜间休闲活动,但是这些需求早已广泛存在,“照明问题解决后,白天的娱乐活动就延伸到了晚上,成了夜间的娱乐活动。”

除了照明技术,其他现代性技术的引入也为那一时期的上海夜生活注入了活力。例如,四大百货公司之一的大新就在一楼到三楼设置了自动电扶梯,新新则是直接打出“馆内标准温度华氏80度(摄氏26.7度),是上海唯一的避暑场所”这样的宣传广告。消费者在踏足这些实体空间后,便进入了一个摩登、精致、新潮的环境,产生了新鲜的购物体验。本文开篇提到的百乐门舞厅为了提升客人的体验,也专门安装了融入现代科技的“弹簧地板”和“玻璃舞池”;1933年落成的大光明电影院耗资百万金配置了美国RCA最新实音式有声电影放映机和最先进的冷气设施。

业态多元、满足不同阶层消费需求的“夜上海”

1877年的《申报》中有记:“身非富人,依人作嫁,或为商伙,或为馆师,则碌碌终朝,当夕阳西匿,暝色末昏,亦将行此数者,以适一时之意,以解一日之烦。”说明当时上海的休闲娱乐活动十分盛行,日益从中上阶层的特权逐步演化成大众化的日常行为。

段炼表示,当时的上海夜生活其实可以分为三个层次:纯娱乐的夜生活、半娱乐半消费的夜生活和纯消费的夜生活。“常说的看电影、看戏、跳舞都属于第二种,但工薪阶层和比较贫困的人是不会花这个钱的。”平民的夜生活更多依赖于自己所在的同乡组织或者同业组织的娱乐活动,不会产生太多的消费行为、更具公益性质;纯消费的夜生活则是到百货公司购物。

确实有文献记载,当时在上海生活的人有多种多样的休闲场所。腰缠万贯的富裕阶层有为其所设的消遣俱乐部,政府公务员、外企职员等中上层则青睐“有诱惑型的跳舞场、有迷醉性的雌鸡院、有赌博性的赛马跑狗、有时令性的夏季游泳、冬季滑冰等”。而收入较低的工人也会在周末前往小戏院看戏,或者花一到两个铜板在工地附近观看江北戏、大京戏等。

相比于20世纪20年代,30年代的工人家庭收入有一定的增长,当时的一些娱乐场所最低价格是普通工人月收入的166分之一或333分之一,对平民参与夜生活也起到了激励作用。

此外,大量移民的涌入改变了城市的人口结构,为上海夜经济的繁荣景象贡献了劳动力和消费群体,移民带来的消费习惯也催生了更加丰富的业态。上海开埠以后因为其开放性新兴城市的身份,持续吸引了大批移民入驻。1900年,上海的人口规模首次超过百万,之后持续增加,在1930年突破了300万,五年后达到370万,使上海成为了全国人口数量最多的城市。

20世纪30年代的上海是由中青年人组成的城市。当时虽然租界和华界各有自己的统计方式,但是人口年龄结构的统计数据显示,租界以15岁作为成人标准划分的话则有70%左右的成人,华界13-40岁年龄阶段的中青年群体人数也基本维持在53%左右。

人口结构相对年轻化对于休闲产业发展起到了重要作用。无论是租界还是华界,13或15岁至40岁年龄段的中青年消费体占成人娱乐消费市场总人数的70%,成为了推动消费的主要群体。

不仅如此,移民投资也促进了上海娱乐业态的多元化发展。例如,堪称中国第一个室内游乐场的新世界就由浙籍商人投资建成,粤商也在上海投资、经营了诸多电影院、戏院、茶楼,还创设了风靡一时的音乐茶座这一新型娱乐方式。外国移民也在自己相对集中的居住区发展出了自己的娱乐文化,北四川路(现四川北路)就被称为充满日本文化特色的“神秘之街”,日式酒吧、浴室、妓院林立。

“负面清单”管理下的“夜上海”

夜生活的兴起除了依赖技术条件和人口基数以外,还需要有固定的休闲时间作为支撑,人们有时间可以“消耗”才会产生“消耗”时间的需求。在曾经小农经济主导的中国社会,劳动时间和劳动量的投入与经济增长直接挂钩,所以,任何休闲娱乐活动都会被认为是正统伦理之外的活动,具有一定的非正当性。近代以来商业活动和市场经济的活跃让人们拥有了更多可支配时间,收入也不再与劳动时间和劳动量的投入产生直接关联,出现了劳动和闲暇时间区分的明晰化和固定化。由此,夜生活才开始慢慢出现。

段炼指出,“黄金十年”时期的上海工作时间已经制度化,日间工作时间的固定催生了夜间的休闲娱乐需求。“夜间娱乐业的兴起,也大大增加了就业的岗位。如果说,日间工作为社会的主流,那么晚间工作则是必要的补充,而且很大一部分就分布在娱乐服务行业。”

在服务行业的监管方面,租界走在了华界前面。小刀会起义和太平天国后,中国人开始被允许进入租界租赁房屋做生意,经商行为受另一套行政制度管理。虽然西方人的消遣场所起初不向中国人开放,但中国商人如果按规纳税、正规经营,也可以在租界经营自己的娱乐场所,招待中国消费者。

相比之下的华界,在与租界抗衡的过程中也陆续发展出了闸北、南市、新市区这样的区域,并模仿租界的娱乐业态设置了公园、电影院、体育场和跑马场。虽然不如租界完善,但是依然与租界形成了竞争关系。

除了娱乐业以外,餐饮业的小摊贩也是“夜上海”重要的组成部分。段炼提到,“那个时候晚上卖馄饨可以卖到天亮,在小巷子里叫卖,如果想吃都不用出门,直接把钱放在提篮里吊着绳子放下楼,小贩收了钱会把馄饨放在提篮里。”

但当时无论是租界还是华界,对于摊贩的管理都比较松散,只有违反公共条例的摊贩才会受到监管。“比如,在租界里买卖活的家禽不能倒提,因为违反了严禁虐待动物的规定;或者乱泼脏水,影响街道卫生,或者因噪音问题,有人到巡捕房投诉。”段炼表示。

这种监管比较接近当前我们所说的“负面清单”管理方式,在客观上让摊贩有更自由的操作空间。

1872年的《申报》中这样描述上海夜生活的繁荣景象:“洋场随处足逍遥,漫把情形笔墨描。大小戏园开满路,笙歌夜夜似元宵。”当年张园放烟花的活动虽然与现在各大城市举办的灯光秀似乎有异曲同工之妙,但曾经的“夜上海”在包容、平等、科技进步、人民收入水平等方面一定不及现代社会。

段炼也表示,当前夜经济的管理与“夜上海”时期有很大不同。“以前不会在马路上形成大排档这种噪音非常大的大规模摊贩,也不会出现比较严重的停车或者油烟问题。” 不过,当时所谓的夜经济虽然并没有为政府带来太多增收,但也在一定意义上解决了就业问题,并且促进了社会的稳定和安宁。

参考文献:

1. 江维:《现代性蜃楼:文化怀旧氛围下的“三十年代上海”意象》,华中师范大学硕士学位论文,2010年。

2. 楼嘉军:《城市人口结构对30年代上海娱乐业发展的影响》,《历史教学问题》,2007年第6期,第4-9页。

3. 马军:《几点钟打烊?——论旧上海两界三方围绕公共娱乐场所关门时间的交涉》,《城市史研究》,2006年,第222-234页。

4. 孙骁骥:《购物凶猛:20世纪中国消费史》,北京:东方出版社,2019年2月。

5. 田婷婷:《审美现代性视角下的“上海怀旧”》,华东师范大学硕士学位论文,2014年。

6. 叶中强:《近代上海市民文化消费空间的形成及其社会功能》,《上海财经大学学报》,2006年8月,第18-25页。

7. James Farrer and Andrew David Field, Shanghai Nightscapes: A Nocturnal Biography of a Global City, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2015.

(实习生叶家晨对本文亦有贡献)