占屋史|伊斯坦布尔:包容性公共空间的短暂狂欢

拿破仑曾说过,如果世界是一个国家,那么伊斯坦布尔必定是它的首都。伊斯坦布尔是土耳其最知名的城市,也是土耳其人口最密集的城市。1950年以来,伊斯坦布尔经历了三个重要发展阶段。

1)1950和1960年代,土耳其进入工业化历程,人口由1945年的86万增长到1970年的213万。

2)1980年代初开始,土耳其经济自由化,人口由1980年的277万增长到1985年的540万。

3)千禧年之后的发展。2005年,土耳其开始加入欧盟的谈判,促使其走向现代国家的政治改革,并释放了经济潜力。人口由2000年的880万增长到2018年的1500万。其中,65%人口居住在西部欧洲区,35%居住在东部亚洲区。

可以看出,1950年至今,伊斯坦布尔人口激增了15倍。

新增人口在何处落脚?

1950-1960年代,伊斯坦布尔的新增工业区需要大量劳动力。棚户区(gecekondu)在工业区附近接二连三出现,并随之成为这座古老城市的新景观。棚户区相当于第一代“占屋建筑”。

此处的占屋,并非占屋而居,而是在公共土地上占地而建。最开始是单层简易建筑,很快就变成多层砖石或钢混结构建筑,并形成邻里住区。公共财力只为这些新市民提供了市政基础设施,棚户区的存在是为了向其毗邻的工业区提供劳动力。

时至今日,这些占地而建的棚户区已基本实现了合法化,设施已十分完善,是城市中充满活力的部分,然而也存在问题。建筑质量偏低,建筑结构不足以应对防震要求。棚户住区曾位于伊斯坦布尔的边缘,随着城市扩展,如今位于城市金融和娱乐中心附近。它们势必成为城市转型的重要目标区域。

1980-1985年的第二个增长阶段,激增的人口对廉价住房产生了巨大需求,由私有领域解决。伊斯坦布尔已无法提供占地而建的公共土地了。这次,城市边缘的农业用地的私有者将其土地分为小块,出售给新到者修建住房。由于缺乏资金,细分的地块非常狭小。从一开始就建造多层房屋,几乎把整个地块占满。因此,产生出密集的城市肌理。这些地区的营建也很快被合法化。

2000年以来的第三个经济繁荣期。伊斯坦布尔市政当局对人口、经济和城市的增长加以计划,即由公共和私营部门共同开发“正式住房定居点”。而地震频频发生带来威胁。基于此,伊斯坦布尔城市改造项目持续不断,城中的棚户区和贫民区基本都面临拆迁的命运。对大规模拆迁改造的不满,奠定了伊斯坦布尔占屋运动的基础。

格兹公园改建:占屋运动的导火索

不同于欧洲城市的占屋传统,伊斯坦布尔的情况有所不同。

“在金钱的驱动之下,所有公有共用的场所都被抢夺了。我们所追求的,正是重新营造被夺走的公共空间。”占屋行动者如是说。

由于城市高速发展,在2010年和2011年,伊斯坦布尔均位居房地产投资和开发的欧洲城市之首。为了推动“城市重建”,众多内城居民被迫搬迁到外城远郊的高层安置房。2013年,土耳其政府决定将为数不多的公共绿地格兹公园(Gezi Park)的所有权移交给开发商,改建成购物中心,这引起了民众的大规模抗议。

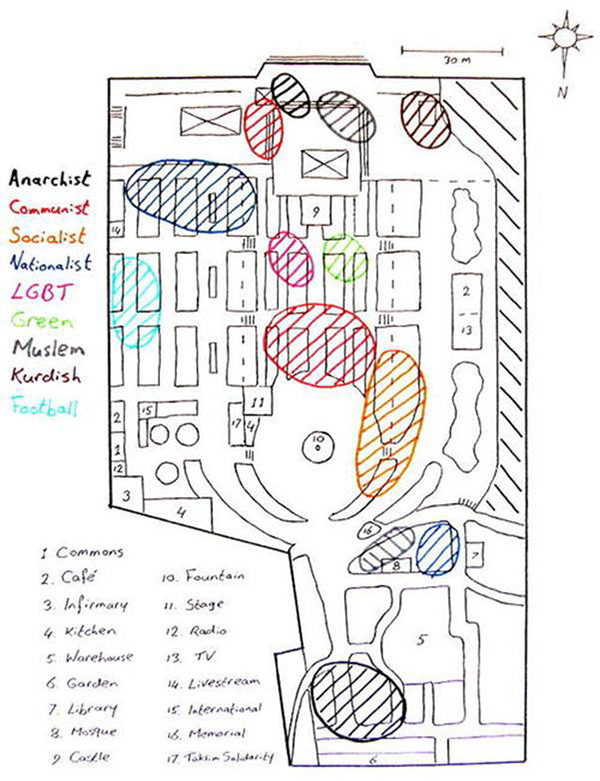

最初的抗议活动如同庆祝。人们在伊斯坦布尔中心的塔克西姆广场和格兹公园搭起了帐篷、工作间和教学区,建立了社区图书馆,还设置了提供免费食品、药品及其他用品的摊位。音乐家们在此举办免费音乐会,还有瑜伽教练提供免费课程。抗议者群体的构成五花八门,有艺术家、大学生、环保群体、球迷组织和左翼工会团体,也有库尔德人、同性恋者和女性主义团体,诉求主张也是多种多样。不久之后,这些抗议活动即被驱散。

第一个占屋:Yeldeğirmeni住区

“对我来说,格兹公园的活动是一种沟通的方式,”格兹公园露营活动的一位参与者说。

格兹公园抗议之后,在伊斯坦布尔乃至土耳其全国各个公园里开始举行公共论坛,人们汇聚于此讨论各种问题。到了秋天,天气转凉,某些地区的公共论坛得以在市政建筑中开展,而另一些则不得不寻找私人房屋。

Yeldeğirmeni住区的公共论坛另辟蹊径,人们选择了一栋空置了20多年的破败建筑。2013年11月下旬的一个星期六下午,这栋被破门而入的建筑里,充满着色彩、音乐和人群。热闹的程度不亚于新建购物中心的落成典礼。

“我们打开了门,然后就宣布,现在这是我们的,这是每个人的!”一位占屋者如是说。

她的话不仅描述了占屋的过程,而且概括了占屋的目的:占屋者并不想占屋而居,他们想为格兹公园的露营抗议活动寻找新的依托之所。他们想为新近恢复的互动、政治活动和不分等级的商议寻找场所。他们想营造自由的空间,且对所有人开放。

占屋的内部没有地板,墙壁上遍布艺术品;没有电,使用煤气灯照明;土耳其传统现场音乐透过墙壁上预留的窗户孔弥漫到了街上。这里每周举办一次邻里论坛,还会举办艺术展览和音乐会,并定期邀请人们分享他们对某些政治或现实问题的“替代解决方案”,也会请叙利亚难民谈论自己的经历,还会举办垃圾堆肥工作坊。

伊斯坦布尔的占屋意义何在?主要目的之一是,使其成为新社会中心,为包容性和无等级的互动气氛提供机会。这成为对大都市公共空间私有化和商业化趋势的一种抵抗力量。

谁能从急剧的城市转型中获益?

一篇占屋组织网站的文章介绍了一个典型的例子,古老的吉普赛人永久定居点(Roma settlements)Sulukule社区。住区中的3400名居民被迫把房屋出售给私人投资者,即便不同意也被强行驱逐。他们被安置在大型建筑综合体的TOKI公寓中,远离市中心及居民原来的工作地点和学校。人们的社会网络被打破,丢失了工作机会,家庭成员挤在很小的空间中。更重要的是,TOKI公寓租金高昂,很多人无力负担,最终沦落到露宿街头。Sulukule社区大多数居民都尝试搬回旧社区附近居住。他们曾经拥有的房屋在2010年被拆毁,此后新落成的住宅或写字楼的价格比之前上涨十倍。

这篇文章还提出一个问题:谁能从急剧的城市转型中获益?

在亿万富翁人数最多的世界城市排行榜中,伊斯坦布尔名列第五,而就社会公正性而言,土耳其在31个经合组织国家中排名倒数。从事房地产和建筑业的人士占土耳其100位最富有人士中的大多数。低收入家庭被从伊斯坦布尔的中心强行撤离,而大部分大型建筑项目的利润达到所有行业的顶端。因此,伊斯坦布尔的占屋行动成为了对社会正义的一种表达。人们试图收回“城市的权利”,这是列斐伏尔或大卫·哈维等学者所倡导的。

Yeldeğirmeni住区的占屋面临诸多挑战。首先,占屋建筑是废弃多年的建筑工地,需要投入财力物力整修才能继续使用。其次,占屋常常受到警方盘查。而另一个挑战则更复杂:如何在不促成绅士化的前提下开辟一个充满艺术的替代空间?

世界各地的城市都受困于这一挑战:因为租金便宜,艺术家们入住贫穷社区;社区的吸引力上升,导致租金上涨;艺术家的创造力和知识使得该社区成为宝贵资源,可供房地产企业利用。

2015年11月,时隔两年,Yeldeğirmeni住区的占屋被驱逐,2016年11月建筑被拆除,2018年一幢新建筑在此地落成。与之类似,卡德拉科伊(Kaferağa)的占屋始于2013年秋天,2014年12月被驱逐,并引发了示威游行,占屋在2016年11月被烧毁。

目前,2013年以来在伊斯坦布尔陆续兴起的多处占屋,都基本销声匿迹了。

参考文献:

①欧亚大陆上的城市——一部生命史,成一农著,商务印书馆。

②土耳其通史,哈全安著,上海社会科学院出版社。

③Fighting for spaces, fighting for our lives: Squatting movements today,Squatting Everywhere Kollective (SqEK)

④Urban transformation in Istanbul: potentials for a better city, Arda INCEOGLU,Ipek YÜREKLI.

⑤https://en.squat.net/2014/01/12/turkey-reclaim-the-urban-commons-istanbuls-first-squat/