《保釐云间》:呈现近代上海信仰空间的多样色彩

上海通志馆编了一本有关上海宗教场所史地考证的书《保釐云间:上海历史上的神祇、信仰和空间》,作者之一的王启元邀我写序,读后颇有些意惊喜。这些年来,启元的治学领域越来越宽,从他在复旦古籍所的博士论文所做的明代江南佛教,延伸到上海地方史、近代佛道教,乃至中西宗教交涉等课题。做学问,一定是要持之以恒,在一个领域内深耕细作,把问题摸透想明白,这是自然。但是,适时适当地跨领域,换题目,也是做学问的不二法门。40年前在我在复旦历史系读书的时候,中国思想文化史研究室的老师们有一个说法,每五年即使不开一个新领域的话,也要换一个新题目,不然原来的学问就会固化、僵化,后来想来蛮有道理。当时还没有“跨学科”(Cross Discipline)的说法,但学术原理是一样的。跨界的方法是有益的,也是有效的,当把上海地方史和宗教生活这两个领域合在一起的时候,一个新的领域,一批新的题目就浮现出来了。

《保釐云间》中的一些题目看似细小,比较冷门,其实相当重要。“徐光启的故居在哪里”、“上海的罗神庙”、“城楼上的四位守护神”,其他诸如龙华寺、南翔寺、天通庵、敬一堂等,启元都是用考据学的方法来清理史迹,然后用宗教学的方法来解释变迁。十九世纪中迅速成长为“国际大都市”的上海,其实也是一个信仰资源异常丰富的本土城市。即使到了1930年代,即使在充分城市化了的沪中、沪东、沪西市区,仍然存在着大量传统寺庙、道观,当然还有更多新建立的西式的礼拜堂、天主堂。上海的信仰空间,只是表面上被城市化、世俗化浪潮掩盖了,实际情况却是它们一次次顽强地重建、竭力地转型,去适应现代社会。《保釐云间》用很多有趣的故事提醒读者,信仰不单是精神性的教义形态,更明显的是物质性的实体形态。书中钩沉出那些有幸保留下来的信仰空间,成为大都市里的标志性建筑,如龙华寺、静安寺;有些不走运的教堂、庙宇遭遇冲击,艰难维持,也终于保留下来,成为文化遗产,如敬一堂、徐氏宗祠。稍稍考证、分别一下的话,我们看到那些被拆除的信仰场所,如罗神庙、天通庵,大多并非是缺乏信徒,或者是阻扰进步、妨碍市政被淘汰的。查看下来,一系列“现代化”运动的意识形态冲击,才是信仰空间消失的直接原因。

“保釐”一词,出自《伪古文尚书·毕命》句:“以成周之众,命毕公保釐东郊。”周康王任命毕公在东郊设治所,保护民众。该治所是不是一种宗教场所,如祠、如庙、如坛,不得而知,经师如孔颖达并没有明说。但是,明清时期江南各大城市都祭祀不同的神祇,作为自己城市独特的保护神。苏州城隍庙供春申君黄歇,上海城隍庙供秦裕伯,在乾隆年間已经名闻江南。上海人不但每年春秋两季在城里的大庙里公祀秦裕伯、黄道婆,还把自己喜欢的各路神祇供到城楼上去,天后、观音、真武、关帝,“城楼上的四位守护神”。老上海人在初一、十五,或者逢到重大事项,都会登上城墙,给那些儒、道、佛神祇烧香,祈求“风调雨顺”,“保境安民”。这是《保釐云间》考证和复原出来的一段消失了的本土信仰。

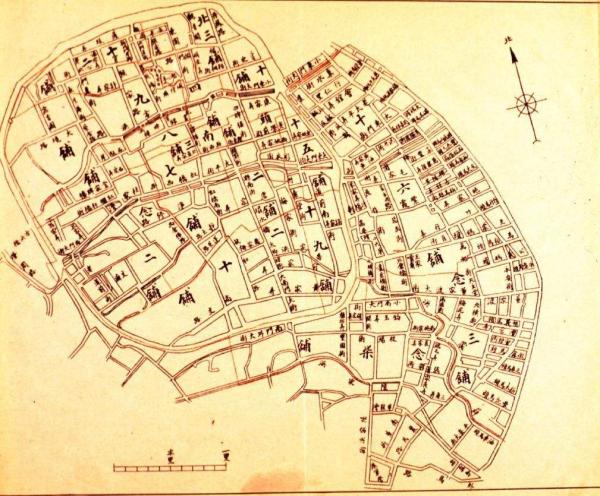

上海在嘉靖三十二年(1553)建造,至1911年为对接租界交通拆除,在358年之间有一座周长十二里,不大不小的圆形城墙。上海在乾隆年间的富庶繁华,超过大多数江南县城。一个明显的征象,就是上海人在城墙上大建阁楼、庙宇,安置神祇。烧香烧到城楼上,这种盛况在府城、都城也不常见。小东门上的丹凤楼安置天后(妈祖)宫,东北城墙上建有观音阁,新北门上安置真武(大帝)庙,西北城墙上大境阁则供奉武圣关帝。乾嘉年间,丹凤楼在城墙上再加建三层高楼,一楼观景,二、三楼烧香,沪城八景中有“凤楼远眺”、“江皋霁雪”、“黄浦秋涛”、“海天旭日”四景都在城墙上,城墙上香火缭绕,香客、游人络绎不绝。这是何等壮观的景象。说起来有这么多神祇分镇东、西、南、北,上海在清中叶以后确实暴发了。宗教空间护佑世俗空间,或者这就是所谓“保釐”上海的蕴意吧。

按学者此前的考证,最早在万历年间,上海的“丹凤楼”由抗倭时期的敌楼改建为祭祀用途的庙宇,安顿从福建来的顺济庙妈祖(天后)。史家有称,这一次的偃武修文,上海后来的发展就比较顺当了。历次战乱,哪怕小刀会占领了上海邑城,李秀成攻入了西郊徐家汇,最后总会有所保卫,天佑上海,逢凶化吉。大概也是这个原因,近代上海市民的护庙、建庙热情非常高涨。我们发现,历次毁庙之后,上海的每一座寺庙几乎都在次年就重建了。按《保釐云间》中记录的情况,1853年,小刀会、太平军烧了大境阁、真武庙,上海市民在收复上海后马上都加以重建,然后市面恢复,发展如初。1911年底,李平书等人在辛亥革命高潮中提议拆除上海城墙,除了“大境关帝庙”保留下来外,城墙寺庙的众多神祇一天之内就消失了,从此无法修复。当时来看,真武庙、关帝祠、天后宫的香火仍然旺盛。一下子没处烧香,从信仰生活上来讲是一场灾难。拆去城墙、寺庙之后,老城厢的市政面貌并未改善。河浜填了,路拓宽了,“南市”的市面不但没有赶上北市租界,反而不断恶化,越来越挤,越来越脏。没了城墙和寺庙,城不城,镇不镇,乡不乡,在1930年代就被公认为现代市政建设的失败案例。爱因斯坦、罗素访问上海,被邀请游览南市,事后都在游记中都说不喜欢这样的“China town”,诸如此类。

《保釐云间》是一部有意思的书,还在于它呈现了近代上海信仰空间的多样色彩。上海自1843年的开埠以后,英、美、法租界迅速发展为一个“维多利亚式”的现代城市。现代大都市的一个特征,就是信仰空间的多元化,这一点上海非常突出。侨民们建立教堂,如英租界圣三一堂,法租界圣若瑟堂,董家渡方济各堂、徐家汇依纳爵堂。在那里,信仰空间转为西方式样的华美、壮观,与本土的传统寺庙形成中西对照。众所周知,维多利亚时代的英式制度并不压制,也不怎么歧视异族宗教,反而还有对“异域”(exotic)的浪漫欣赏。加上江南本土各类信仰只顾自己的香火,对别的多有好奇,少行排斥。中西双方的文化宽容,令上海大都市区内的信仰空间相当和谐。《保釐云间》介绍了一位早期英国在沪侨民葛骆(William Kahlor)在1860年代记录的上海人信仰习俗,他的著作《环沪游记》(Rambles round Shanghai)饶有兴味地记录了城隍、妈祖、观音等信仰,对儒生、道士的针灸、正骨技术,甚至一些无稽的神话、传说也加以赞赏,王启元说他“对中国的地方文化似乎颇有些了解之同情。”十九世纪欧洲人对海外的本土信仰加以欣赏,并不是一种科学态度,而是一种文化态度。就科学来说,传统的本土信仰,无论儒、道、佛,都有非理性,没道理的地方,需要革除。但就文化来说,为了不起冲突,也为了有趣生动,应该对一些哪怕是“落后”、“迷信”,但暂时并无大的伤害的信仰加以尊重。这种“宽容”精神,是英国人为现代政治做出的杰出贡献,江南人的“圆融”精神与之相像。

一百多年来,由于物理形态的市政更新和改造,上海城市的信仰地图变化多端,很多地方的细节已经十分模糊,甚至完全丢失。在城市实际生活中,要去寻找百年前的一座寺庙,一座教堂,已经非常困难。上海比较幸运,拜率先现代化所赐,我们有150年来经过勘探,不断出版的城市地图可查。启元花了不少功夫去查证,结果就在目前上海的幅员之内,有了很多新发现。王启元博士毕业于文献整理专业,他加入上海地方史志研究是怀有专长的。还有,他是生长于斯的上海人,熟悉自己城市的文化,更使得他能够方便从事这方面的工作。希望看到更多的年轻文史学者,哪怕是在不得不从事的专业之余,也来写写上海,发现身边。