洪纬|1918年大流感时期的洛克菲勒研究所

1917年4月,时任美国总统的伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson)在缺乏充分准备的状态下宣布美国加入第一次世界大战。不久,一场殃及全球三分之一人口的大流感在美国爆发,随即横行施虐、荼毒生灵。据估计,这场流感至少造成全球五千万人死亡,成为现代历史上最具灾难性的公共卫生事件之一。始发于1918年春季的那一波流感是温和的,第二波则来势凶猛,重点攻击青壮年。有的患者的症状相当严重,身体发紫发黑,黏膜严重出血,甚至引发七窍流血,如同中世纪席卷欧洲的黑死病。

宣战之后,为了鼓动军队士气、动员民众投入世界大战,美国政府实行了严格的新闻审查制度。疾病爆发初期,各地政府瞒报疫情,使得大流感在这场没有硝烟的战争之中一开始就站在了胜利那一端。极为讽刺的是,在明知已然爆发流行病的情况下,1918年9月28日,为了销售几百万美元战争公债,政府腐败、环境脏乱差的费城如期举行了几十万人的大游行。游行结束后的七十二小时内,全城三十一家医院里的病床全部爆满,患者陆续死去。

由于美国政府的错误决策,大流感迅速传播开来,疫情蔓延全球。全世界数亿人得不到医护人员的治疗和照顾,只能尝试各种民间土方,甚至使用假想出来的欺骗性药物——有人脖子上挂着樟脑丸和大蒜,还有些人用消毒液漱口。1918年,在战争和疾病的双重影响下,美国人的预期寿命从五十一岁降到三十九岁。截至1920年流感减缓期,大流感杀死了六十七万五千名美国人,成千上万的美国儿童沦为孤儿。

如果不从二十世纪的疾病研究和生物学发展脉络来了解肺炎和流感,我们便无法彻底了解人类与流感之间的这场战斗,也难以深刻理解流行病学。二十世纪初期,美国刚刚开展医学院教育改革,创办了几家日后声名远播的科学研究所。其中,创办于1901年的洛克菲勒研究所(Rockefeller Institute)在生物医学领域里独占鳌头。1912年,所里的亚历克西斯·卡雷尔(Alexis Carrel)便摘得美国首个诺贝尔奖。稍微了解1918大流感历史的人都清楚,这场流感始于军队,正是军队人员的频繁流动,加剧了流感的爆发和流行。我们就从洛克菲勒研究所与军队的故事开始吧。

军队唯一附属实验室

洛克菲勒研究所成立初期,首任所长弗莱克斯纳(Simon Flexner)在全世界广纳贤才,卡雷尔便来自法国。世界大战爆发时,有的研究所人员回到各自祖国参战,甚至战死沙场。彼时,洛克菲勒研究所科学顾问理事会主席、霍普金斯大学教授威廉·韦尔奇(William Welch)正好兼任美国科学院院长。他本无意引导科学院参与有关战争科技的研究,直到他接受了天文学家海尔(George Hale)的建议。韦尔奇向威尔逊总统表明自己的态度,表示愿意协助并确保科学院成员无条件应征入伍,以备战争所需。

战争开始,美国十几万名医生之中仅有七百多名为陆军或海军服务。军队需要成千上万名医生,对科学家的需求也是如此。年龄超标、体重超重的韦尔奇入了伍,他的得意门生弗莱克斯纳也入了伍。为了避免科学家因充当志愿者或者应征入伍而导致人才流失,弗莱克斯纳向韦尔奇建议,把整个洛克菲勒研究所整合到军队中去。韦尔奇向陆军军医署长戈加斯(William Gorgas)提了建议,随后洛克菲勒研究所成为唯一的军队附属实验室,隶属美国陆军,弗莱克斯纳担任陆军医学顾问并主管各项业务往来。

战争必有血腥屠戮, 伤口感染是军医院必须面对的问题。那个时候,抗生素尚不为人所知。早在1916年,回到法国度假的卡雷尔就已说服当局,给他在法国的贡比涅建了一所特别的医院。他希望自己能够在这个临时医院将研究和治疗结合起来,找到更好的方法解决伤口感染问题。英国生物化学家戴金(Henry B Dakin)及时加入了卡雷尔的队伍。最终,他们发明了一种新型伤口治疗方案,即Carrel-Dakin诊疗方案,能够防止战士受的伤进一步向败血症方向恶化。

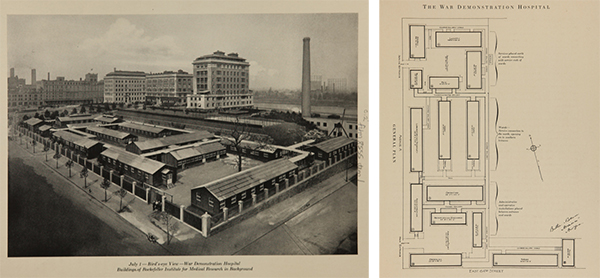

1917年7月份,在洛克菲勒基金的资助下,研究所历时一个多月建成了一所战争示范医院( War Demonstration Hospital)。这座临时医院位于研究所的西南角,由十五座可移动木头房组成。建立该医院的初衷是为了向新入伍的医生教授外科手术,介绍最新的Carrel-Dakin诊疗方案,向病人提供免费治疗和护理。在洛克菲勒研究所,科学家的工作被重构了:几乎所有研究都与战争相关,研究所成了军医教学场地。细菌学家埃弗里(Oswald Avery)教授细菌学,病毒学家劳斯(Peyton Rous)则转向研究血液的保存——利用他的方法,人们于1917年在前线建立了第一个血库。

肺炎研究

在当时,很多疾病的机理并不十分清楚。虽然早在1898年,“病毒”这个词就已存在,但是它的传染源对科学家来说一直都是未知的,以至于数十年来,病毒研究一直停留在理论层面。2019年,COVID-19的并发疾病是肺炎,俗称新冠肺炎。2003年,SARS(严重急性呼吸系统综合征)的并发疾病也是肺炎,俗称非典型肺炎。而流感恰恰也是通过肺炎来致人于死地的。作为一种由病毒、细菌或真菌引起的,影响肺部的急性呼吸道感染,肺炎曾被列为“人类死亡之首”,直到1936年,都占据着美国头号杀手的位置,甚至在当今世界,肺炎也还是儿童死亡的首要原因。

在研究所医院成立之前,弗莱克斯纳就希望医院能够先集中攻克几种疾病:脊髓灰质炎、大叶性肺炎、梅毒、心脏疾病和肠道幼稚病(Intestinal Infantilism)。1910年,当科尔(Rufus Cole)正式就任医院院长时,他决定将自己及团队的大部分精力投入肺炎研究中。1912年,科尔研制出了针对某一类肺炎球菌的免疫血清,对治疗起到一定作用。此时,埃弗里发表了一篇以肺结核患者的继发感染为主题的论文,给科尔留下了深刻的印象。

在科尔几番邀请之下,埃弗里于1913年加入了研究所。就在整个西方世界都准备开战时,科尔、埃弗里和他俩的同行也即将在人身上试验他们的免疫血清。1917年,研究所出版了一本由科尔和埃弗里等人撰写的九十页专著——《急性大叶性肺炎的预防和血清治疗》。它不仅首次详述了制备和使用治疗肺炎的血清的方法,还预言了肺炎会在军营中爆发。1917年10月,戈加斯建议军队医院的长官们将更多医生送到洛克菲勒研究所,学习怎样制备和使用这种血清。

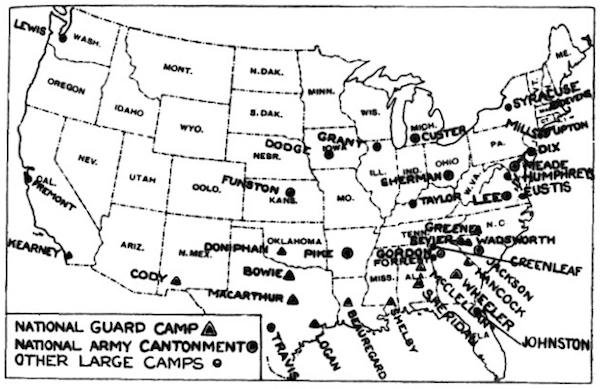

1917年底、1918年初是落基山脉东部有史以来最冷的一个冬天。弗莱克斯纳也曾经警告过,在人口密度较大、人群来源不同的新兵训练营里,人们会把各种病症都带到一起,每个人都可能患上以前没得过的病。这种状况会由于管理混乱和缺乏足够的医疗条件而愈演愈烈。在大流感第一波爆发之前,新兵训练中曾经出现过麻疹,麻疹也会并发肺炎。因此,在1918年初期,戈加斯请求韦尔奇筹建一个针对肺炎的特别委员会并出任主席。韦尔奇踌躇不决,致电弗莱克斯纳。两人达成共识,认为该委员会主席的最佳人选是科尔。他们在华盛顿碰面,选定了肺炎委员会成员,这个委员会由戈加斯、韦尔奇、弗莱克斯纳及学术底蕴雄厚的研究所作后盾。1918年早期,科尔亲自带队去了德州的萨姆·休斯敦(Fort Sam Houston)进行肺炎研究。在1918年的6月份和8月份,研究所早期成员欧佩(Eugene L. Opie)去了堪萨斯州福斯顿营(Camp Funston)和阿肯色州的派克营(Camp Pike)研究流行病。

很长一段时间里,流感嗜血杆菌(Haemophilus influenzae)一直被误认为是流行性感冒的病原菌。这种细菌是1892年由德国细菌学家菲佛(Richard Pfeiffer)在流行感冒患者的身上分离出来的,曾被称为“菲佛氏杆菌”。当科学家们断定1918年的致命疾病是流感时,全世界生物医学实验室都转向寻找流感嗜血杆菌。有的实验室成功分离到了,而有的实验室毫无收获。就连曾经和弗莱克斯纳一块找到脊髓灰质炎的元凶病毒,并研发出疫苗的刘易斯(Paul Lewis)也发文称,大流感是流感嗜血杆菌造成的,即使他曾经怀疑致病因子可能是一种病毒。

可惜的是,刘易斯稍后放弃了对病毒引发流感的可能性研究。起初,他并没有在病变组织中找到流感嗜血杆菌。后来他不仅成功了,还与他人共同研制出一种疫苗,进而想要制出免疫血清。当时世界上最好的市立公共卫生部——纽约市公共卫生部下属实验室主管帕克(William Park)和他的搭档威廉斯(Anna Williams)在1919年早期说流感嗜血杆菌不会引发流感,他们也怀疑是滤过性病毒。不幸的是,在此之前,他们已经从患者身上分离出了流感嗜血杆菌,并成为第一批宣布流感嗜血杆菌可能是致病因子的人,以此开发了疫苗。

1918年10月,埃弗里在研究所听取了来自全世界几十位同样在寻找流感嗜血杆菌的研究者的报告,有成功也有失败。埃弗里审慎地没有下结论,也没有做出推测,更没有在任何报告中声称找到了流感病因。但是,埃弗里发现,洛克菲勒研究所内百分之三十的健康人群身上都有流感嗜血杆菌。就像许多健康人的口中也会携带肺炎双球菌,但他们不会患上肺炎。现代科学研究告诉我们,流感嗜血杆菌是人类上呼吸道的正常菌群,实际致病范围极广。

随着时间的推移,越来越多的科学家承认,大流感的致病因子可能不是流感嗜血杆菌,而是一种未被鉴定的滤过性病毒。

流感病毒的发现

整个世界被流感攻击得体无完肤,战争结束了。到了1920年,致命流感也趋向缓和,最终结束了屠戮。埃弗里在继续研究流感嗜血杆菌数年之后,将全部时间和精力投入肺炎研究,取得了傲人成果。他发现肺炎球菌外面包裹的一层多糖荚膜也能导致免疫应答,开阔了科学家们的视野,不是只有蛋白质或是含蛋白质的物质才能刺激免疫系统做出应答。

之后,署名埃弗里的论文越来越少,他曾经在长达七年的时间里没有发表任何论文,直到1944年他与合作者在所办刊物《实验医学杂志》上发表了关于肺炎球菌的遗传转化文章,指出导致细菌转化的真正物质是DNA而不是蛋白质,颠覆了当时认为蛋白质才是遗传物质的传统观点。科学史学家贾德森(Horace Judson)评价他的论文颇有十九世纪科学研究的遗风:行文晓畅又紧凑,论据确凿、清晰而谨慎,从头到尾都使人感受到埃弗里对该项工作保有的好奇心和强烈的求知欲。

埃弗里终生未婚,一生忙于学问,多才多艺,喜欢独来独往。他多次获得诺贝尔奖提名,但均未能摘得桂冠。有人说他可能是同性恋,有人说诺贝尔奖委员会原本打算奖励他在肺炎研究方面的工作,就在那时他通过研究肺炎球菌,发现了遗传物质是DNA(脱氧核糖核酸)。当然最可信的应该是贾德森的说法:诺贝尔奖委员会注意到埃弗里关于遗传物质发现的工作,他们在等待着他进一步的发现。毕竟他的发现过于前沿,许多科学家无法理解,就连深受他影响、后来证明细菌存在有性生殖的莱德伯格(Joshua Lederberg)都认为阅读那篇论文很“痛苦”。诺贝尔奖委员会需要再等等其他人的结果。

而另一位红极一时的人物——细菌学家刘易斯在大流感之后,则跌落到了人生低谷,再也没有爬出来。当他还在宾夕法尼亚大学读书时,便致力于实验研究。离开弗莱克斯纳实验室之后,他在1910年到1923年期间,主管宾大的亨利·菲普斯研究所(Henry Phipps Institute)。在位后期,由于研究所经费不足,他不得不周旋于上流社会,努力筹集资金,成为费城贵族的科学宠儿。但这种世俗生活让他厌倦,他痛苦极了,希望找到一个安静的地方,以便在研究中施展自己的才华。为此,他甚至多次拒绝了爱荷华大学的邀请。爱荷华大学盼望他创建一个一流的研究所,资金由州政府提供。但是,这个职位会迫使他离开实验室。对刘易斯来说,洛克菲勒研究所在普林斯顿的动物病理学分部才是理想的归宿,当时那里一片荒凉,被农场和乡村包围。已经四十四岁的他抛开高薪、名位乃至家庭,在1923年回到了洛克菲勒研究所,在实验室里重温青年时光。

刚开始,弗莱克斯纳对刘易斯寄予厚望,希望他将来能够继承普林斯顿分部主管史密斯(Theobald Smith)的职位。但是刘易斯的表现堪忧,他关于肺结核研究的实验毫无起色,也听不进任何友好的劝告。三年过去了,他没能成为所里的终身成员(类似目前美国大学里的终身教授),妻子也早已远离他而去。爱荷华大学再三向他伸出橄榄枝,希望他去开创一片新天地,每个人都认为那才是他最适合的职位,他的才华足以为爱荷华大学的教育和科研改革做出巨大贡献。他却像着了魔一样,拒绝了大好前程和丰厚薪酬。弗莱克斯纳不得已给他争取到延期的机会,又近乎命令般地劝导他接受爱荷华大学提供的职位。正当两人为刘易斯的前途争论不休时,刘易斯自愿申请去了巴西,研究致命的黄热病,后来不幸染病,客死异乡。

在刘易斯辞世之前、一筹莫展的时候,他招到了一位出色的年轻科学家——理查德·肖普(Richard Shope)。肖普的父亲是一位杰出的医生,也是一位农场主。沿着父亲的方向,肖普在爱荷华大学获得医学学位,然后在医学院教了一年药理学,同时也开展一些动物实验。鉴于他在肺结核研究方面的卓越表现,他加入了刘易斯的团队。1928年,迫于生计和其他各方面考虑,他离开刘易斯的肺结核研究领域,转而研究猪的疾病。

1929年,在患猪流感的病猪身上,肖普与刘易斯分离出了类似人流感嗜血杆菌的细菌——猪流感嗜血杆菌(Hemophilus influenzae suis)。但是,他发现这种菌不会导致猪流感的发生。刘易斯去世之后,他独立开展研究。1931年,他在病猪组织中发现了一种病毒。他将该病毒接种到猪身上,猪仅仅产生轻微的病症。后来他把病毒和猪流感嗜血杆菌同时注射到猪体内时,猪患上了严重的疾病。这项实验不仅证明病毒可以引起流感,也首次阐释了病毒和细菌共同致病的机理。

肖普想到1918年大流感施虐人间的时候,美国中西部的猪也患上了一种新的疾病,许多猪奄奄一息。于是,肖普检查了1918年大流行期间的幸存者和1920年流感结束后出生的人的免疫学特征,实验结果表明,前一组人具有抵抗猪流感病毒的抗体,后者没有。这证明1918年人流感和猪流感之间有着非常密切的关系,即使他们可能不是由同一种病毒导致的。受到肖普研究的启发,很快,英国研究人员安德鲁斯(Christopher Andrews)和合作者们找出了第一种人类流感病毒。安德鲁斯和肖普也从此保持了终身的友谊。几年以后,几个不同的实验室,包括肖普本人的实验室研究结果均表明1918年流感病毒可能由人传到了猪身上,并引发了猪流感。当年的猪流感和人流感很可能就是由一种病毒导致的。

结论与启示

情况紧急下,科学家们承受着巨大的压力。在与疾病进行的这场竞赛中,大部分科学家慌了手脚,紧随医学巨擘菲佛一路跑偏,就连全身心投入这两场战争的洛克菲勒研究所也未能及时找出解决方案,阻止疫情的快速蔓延。在科学家群体中,埃弗里是清醒的,他在研究流感嗜血杆菌的同时,也没有完全放弃肺炎研究。大流感结束后,他回归自由之身,潜心钻研自己感兴趣的领域。最终于1944年,六十七岁的他发表了一篇震撼整个生物学领域的重磅论文,成为现代分子生物学领域的开创者之一。

从本质上来看,埃弗里对科学问题的追求是执著的。但是,这种执著有时候却会残忍地毁灭一位极具天赋的科学家。如果肖普紧随刘易斯,继续研究肺结核而没有转向猪的疾病领域,或许人类流感病毒的发现便与他无关。流感病毒发现的过程也留给人类这样的启示:科学不会因为事发紧迫而改变它的规律,它需要的是一颗平静的心和时间。

参考文献:

一、[美]约翰‧巴里著,钟扬等译:《大流感:最致命瘟疫的史诗》,上海:上海科技教育出版社,2008年。

二、George W. Corner: A History of the Rockefeller Institute(1901-1953): Origins and growth, Rockefeller Institute Press, 1965。

三、[美]霍勒斯‧贾德森,李晓丹译:《创世纪第八天:20世纪分子生物学革命》,上海:上海科学技术出版社,2005年。

四、The War Demonstration Hospital: its plan and construction, The Rockefeller Institute for Medical Research, 1917.

五、Christopher Andrewes, Richard Edwin Shope(1901-1966), National Academy of Sciences,1979.

六、Carol R. Byerly, The U.S. Military and the Infulenza Pandemic of 1918-1919, Public Health Rep, 2010, 125(Suppl 3):82-91.

七、C. Phillip Miller, Rufus Cole(1872-1966), National Academy of Sciences,1979.

八、美国陆军军事史中心网站。

九、美国洛克菲勒大学网站。

十、美国历史频道网站。

十一、世界卫生组织网站。

十二、美国国家疾控中心网站。